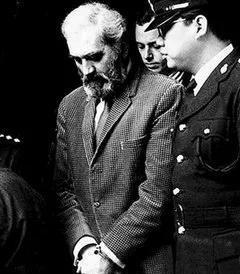

七十年代时,香港还是帮会的天下,治安混乱,无警不贪,香港警队内部开始了一项秘密行动,由于保密级别太高,就连高官们也只知代号,“哈瓦那”。在1970年代的香港,夜晚的霓虹灯下隐藏着无数罪恶与腐败,帮会势力横行,警察和黑道之间界限模糊,贪污成风。正是在这样的背景下,一项秘密行动悄然启动,代号“哈瓦那”。这个代号,对于普通警员来说,仿佛是另一个世界的事,但它却牵动着香港警界的命脉。 葛柏,一名经验丰富的英国籍总警司,在九龙区担任副总指挥官。他以为自己的地位能让他免受任何调查,直到“哈瓦那”这个词首次进入他的耳朵。初时,葛柏并不以为意,直到几个月后,情报终于传到了他的桌上。原来,“哈瓦那”是一场针对他的反贪调查。 “这是怎么回事?”葛柏在私下会议中对其密友,也是警队中的同僚低声说道。 “事情似乎很严重,葛警司。”密友回应,眼神中充满了忧虑。 时光倒流至数月前,“哈瓦那”小组已经开始悄无声息地调查葛柏名下的财务活动。他们发现了一笔名为葛柏的可疑存款,金额达到1.2万加拿大元,存放在一个以假名开设的账户中。 葛柏的回应是典型的官僚手段——否认一切,并提出退休请求,希望以此逃避调查。然而,他没想到的是,这个举动反而更加坚定了“哈瓦那”小组的决心。 1973年4月,随着葛柏企图将大笔资金转移至海外的消息被“哈瓦那”小组获悉,一场紧张的调查与对抗正式拉开了序幕。“哈瓦那”小组迅速行动,向香港的银行发出了紧急请求,要求调查葛柏名下所有的账户信息。在警方的强大压力下,银行被迫放下对客户隐私的保护,大量的信息开始被揭露。 在调查过程中,“哈瓦那”小组发现了更多令人震惊的证据。葛柏不仅在香港拥有巨额存款,而且还在过去五年中向海外账户汇出超过60万港元。面对如此确凿的证据,警方无法再保持沉默。葛柏被停职审查,一场针对他的法律战争即将展开。 然而,葛柏并没有就此束手就擒。借助他在警界的人脉和资源,他成功获得了一张机场禁区通行证,并在1973年6月8日,假冒身份,悄然离开香港,飞往英国。 葛柏的逃逸在香港引起了巨大的反响。市民们愤怒地上街游行,抗议这起明显的贪腐逃避案件。面对公众的压力,时任港督麦理浩不得不采取行动,他成立了调查委员会,并在1974年2月,正式成立了独立于警队与政府部门的廉政公署。 廉政公署的成立如同一股清新的风暴,横扫了香港多年累积的腐败污泥。在这场反贪腐的斗争中,葛柏案成为了廉政公署展示其决心与能力的第一枪。而转折点,便是那位前警司的勇敢站出。 这位前警司,曾在香港警队服役多年,见证了警队内部从严格执法到逐渐沦陷为贪腐之地的过程。他自己也在这个过程中被腐败的泥沼所吞噬,成为了葛柏贪腐网络的一部分。然而,随着廉政公署的成立和葛柏案的调查深入,他开始反思自己的所作所为,最终决定成为反贪斗争中的一员。 廉政公署成立后不久,便开始了对葛柏案的深入调查。他们迅速锁定了一系列与葛柏有金钱往来的人物,而这位前警司便是其中之一。廉政公署的调查员们通过仔细分析财务记录、监控录像和通话记录,逐步揭开了葛柏贪腐网络的一角。 在几番斗智斗勇后,廉政公署的调查员终于找到了这位前警司,并向他展示了他们手中掌握的证据。面对铁证如山,前警司心中的防线开始崩溃。他清楚地意识到,自己若是继续隐瞒,最终只会被葛柏案的巨轮所碾压,连最后的自尊都将无存。 在几番内心的挣扎后,前警司决定站出来作证。他向廉政公署的调查员详细叙述了葛柏如何通过贿赂和威胁手段控制警队内部,以及他个人是如何被葛柏利用,并最终参与其中的。更重要的是,他提供了一份关键证据——一份记录着他向葛柏支付2万港元贿赂,以换取警队职位的转账凭证。 这份证据成为了整个葛柏案中的重要转折点。廉政公署利用这份证据,迅速拓宽了调查范围,逐渐揭露了葛柏及其网络内更多成员的罪行。在公署的不懈努力下,一张张连接着葛柏与各色人等的罪恶网络图逐渐清晰起来。 随着调查的深入,廉政公署的行动逐渐从幕后走向台前。社会各界开始关注这场反贪腐的斗争,葛柏案也逐渐成为了公众讨论的焦点。人们对廉政公署的支持与期待日渐增加,希望通过这一案件,能够彻底清除香港警队乃至整个社会的贪腐毒瘤。 最终,在众多证人的证词和海量的证据面前,葛柏无处藏身。他被判处了四年徒刑,并被处以罚金,这标志着葛柏案的正义落幕。更为重要的是,这一案件的成功处理,展现了廉政公署作为一个独立调查机构的威力与决心,为后续的反贪腐斗争奠定了坚实的基础。 随着时间的推移,葛柏案逐渐淡出了人们的视线,但它所带来的影响却是深远的。廉政公署通过这一案件的处理,不仅为自己赢得了公众的信任和支持,更重要的是,为香港反贪腐斗争描绘了一条清晰的道路。在接下来的几十年里,香港逐步成为了世界上最清廉的地区之一,而葛柏案,正是这一历史转变的起点。