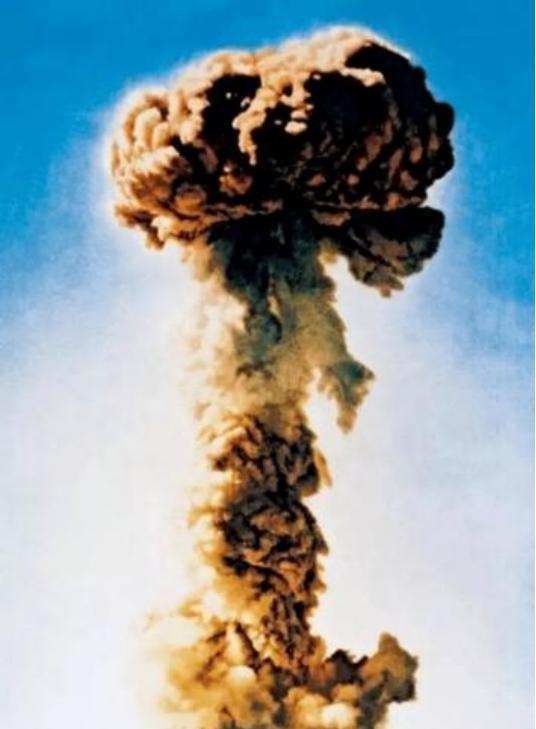

1966年,新华社得到允许,可以公开我国第一颗原子弹爆炸图片,正准备刊登之时突然接到一条密令:“把蘑菇云下面的地面部分裁掉,再刊登”。 1966年的这一幕,成为了我国核武发展史上的一个重要记忆。这条突如其来的密令,直接来自周总理,背后的原因,是一个关乎国家安全和尊严的深思熟虑的决定。 在那个年代,原子弹的研发成为了国家力量的象征。从1945年美国对日本使用原子弹起,全球对核武器的态度发生了根本性的变化。为了不在国际上处于弱势,我国启动了核武器的研发工作。 自1951年起,我国就开始寻找铀矿,为核武器研发做准备。1953年,中国科学院下属的中国原子能委员会成立,标志着我国原子弹研发工作的正式启动。周总理为此不遗余力,从邀请海外留学生回国,到亲自制定科技发展规划,再到与苏联的谈判,无不体现出为国家核武装备的坚定决心。 尽管苏联在1959年撕毁协议,给我国原子弹研发带来了巨大挑战,但这并没有阻止我国科学家的脚步。依靠自己的力量,我国最终在1966年成功爆炸了第一颗原子弹。 研发过程中,无数科研人员,包括钱学森、钱三强、邓稼先等,放弃了国外的优厚待遇,选择回国,投身于荒凉之地的核武器研发。他们的付出,是对国家的深情奉献。 同时,为了原子弹的试验,数百名士兵被派往敦煌,他们在那里度过了数十年的时间,为原子弹的研发工作奉献了自己的一生。 周总理对原子弹照片的特殊要求,旨在保护我国核武器研发地点的秘密,防止敌对国家通过照片分析出我国核武器的威力。这一决策体现了周总理的远见卓识。 核武器的研发和保密,对任何国家而言,都是一项涉及国家安全的重大任务。我国在成功研发出原子弹之后,并没有停下脚步,而是继续迈向更高级的核武器——氢弹的研发。这一过程充满了挑战,需要科研人员不仅在技术上取得突破,还必须确保整个研发过程的绝对保密。 在氢弹的研发初期,我国的科研团队面临了前所未有的压力。氢弹相比原子弹,其威力更大,技术要求更高,研发难度也大得多。科研人员们日以继夜地工作,攻克了一个又一个技术难题。他们深知,每一次的进展都关乎到国家的安全与尊严。 在整个研发过程中,保密工作同样至关重要。为了确保氢弹研发的秘密不被泄露,采取了多项措施。从研发地点的选择到人员的进出管理,再到信息的传递,都严格控制。研发基地常年与外界隔绝,所有参与项目的科研人员和工作人员都必须经过严格的审查,签订保密协议。 与此同时,国家安全部门也加强了对可能的间谍活动的监控,确保任何试图渗透研发团队的行为都能被及时发现并制止。这种高度的保密和安全措施,确保了氢弹研发工作的顺利进行。 在经过无数次的试验和失败后,我国科研团队终于在1967年成功爆炸了第一颗氢弹,这标志着我国在核武器研发上迈入了一个新的里程碑。这一成就的取得,是基于无数科研人员的辛勤劳动和智慧的结晶,也得益于国家对核武器保密工作的高度重视。 氢弹的成功爆炸,不仅提升了我国的国防实力,更在国际上展示了我国的科技成就和国力。尽管如此,我国在之后的日子里并没有公开太多关于核武器的详细信息。核武器的数量、威力以及具体部署,都被严格保密,这种信息的不透明,成为了维护国家安全的一个重要手段。 保持核武器的秘密,不仅是为了防止潜在的敌对国家做出针对性的准备,也是为了在国际谈判中保持一定的谈判优势。这种策略的成功实施,使我国在国际上拥有了更多的发言权和影响力。 随着时间的推移,虽然我国在核武器的研发和保密方面取得了巨大成就,但一直保持着高度的自制力,坚持不首先使用核武器的原则。这种负责任的态度,赢得了国际社会的尊重。 总的来说,氢弹的成功研发和核武器保密工作的出色执行,不仅是技术上的胜利,更是战略智慧和国家意志的体现。这些年来,我国在保持核武器秘密的同时,也不断致力于推动国际核裁军,为维护世界和平做出了重要贡献。