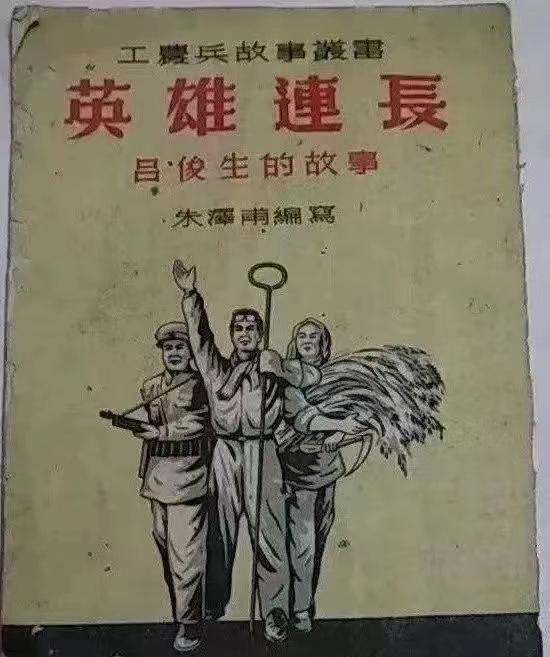

1955年,授衔大会上,毛主席指着名单问:“那个凭一把大刀,砍杀27个鬼子的‘军中吕布’呢?”有人回答:“他回老家扛锄头去了!” 在一场充满着荣耀与尊重的大会上,一个传奇人物的缺席,引起了毛主席的特别注意。这位被誉为“军中吕布”的英雄,因一段非凡的战斗历程而闻名遐迩。他的故事,不仅仅是关于战斗的勇猛,还包含了对和平岁月的深切向往。 1938年,日军的铁蹄踏遍了山东夏津的大地。在这样一个危急时刻,出现了一位不同寻常的战士,他的身影在战场上仿佛一道不可逾越的屏障。他身高逾九尺,举起大刀就如同风暴中的巨浪,一次次将侵略者击退。他的勇猛,让那些曾经嚣张的敌人颤抖,他的名字,也因此在战士们心中铭记。 吕俊生,这个名字后来成为了抗日战争中的一个传奇。出生于河北邢台的他,早年生活并不容易。但正是这种生活的磨砺,塑造了他坚韧不拔的性格。加入军队后,他的身高和力量成为了他最大的优势,但吕俊生绝不仅仅是一位靠蛮力取胜的战士。在多次战斗中,他展现了过人的智慧和勇气。 百团大战期间的一次战斗,吕俊生再次证明了自己的英雄本色。面对突如其来的危机,他不顾自己的安危,用一种几乎是绝望的勇敢,为战友们争取了生存的机会。这种不畏强敌的精神,让他在战友们心中的地位愈发崇高。 随着时间的推移,吕俊生的事迹被更多人所知。1950年,他作为全国战斗英雄出席了全国群英会,并得到了毛主席的接见。那一刻,他的一生似乎达到了巅峰。但吕俊生心中有着更深层次的渴望——和平生活。因此,当和平真正来临时,他没有选择留在军队享受荣耀,而是选择了回到农村,回到了那片养育他的土地。 在那个特殊的年代,一个英雄的选择反映了无数人心中对和平的渴望。吕俊生,这位在战火中威震敌胆的“军中吕布”,在战争结束后,选择了一条与众不同的道路。他没有留在首都享受英雄的荣耀,也没有继续从军或进入政府机构,而是选择回到了老家,回到了农田,成为了一名普通的农民。 在回乡的路上,吕俊生带着对未来生活的期待,心中充满了对和平岁月的珍惜。他知道,真正的英雄不仅仅是在战场上杀敌,更是在平凡的日子里,为人民的幸福而努力。吕俊生回到了他熟悉的土地,那片曾经见证了他成长的地方。他开始扛起锄头,种植庄稼,就像其他的农民一样,日出而作,日落而息。 田间劳作的日子虽然平凡,但对吕俊生来说,每一天都充满了意义。他用自己的双手耕耘土地,看着庄稼一天天长大,心中充满了成就感。对于曾经的战场英雄来说,这种平静和满足,是战争年代所无法体会的。 吕俊生的故事在村里慢慢传开,他的过去让许多人感到敬佩,但他本人却从不提起那段战斗的日子。对他来说,过去的荣耀已经翻篇,现在他只想做一个为社会稳定贡献力量的普通人。即使村里的年轻人偶尔好奇他的英雄事迹,吕俊生也只是淡淡一笑,转而谈论天气和农作物的生长。 随着时间的推移,吕俊生在农业生产中积累了丰富的经验,他不仅提高了自己的生活水平,也帮助村里的邻居们改善了种植技术,提高了产量。他成了村里的模范农民,用实际行动证明了一个人的价值不仅仅是在战场上能够多么英勇杀敌,更在于能为社会的发展贡献出自己的一份力量。 在和平的年代里,吕俊生的生活虽然平淡,但他却感到前所未有的充实和满足。他知道,自己的选择不仅仅是为了自己的幸福,更是为了那些期待和平、向往美好生活的人们。吕俊生的故事,成为了一个时代的记忆,提醒着后人不要忘记那些为了和平与幸福付出巨大牺牲的英雄们。 岁月流转,吕俊生逐渐老去,但他的身影依旧坚定地站在农田之中,他的故事也一代代传承下去。人们记住了这位英雄的选择,记住了他对和平生活的无限热爱。在历史的长河中,吕俊生的名字或许会逐渐淡出人们的记忆,但他的精神,却永远照亮着后来人的心灵,激励着他们珍惜和平,为了更美好的明天而努力。