作者 侯开嘉

两汉魏晋时期,在中国书法史上草书系统分别有隶草(亦称草隶)、章草、今草三种形态。

范文澜在《中国通史简编》中说:“有隶草,是隶书的变体,书写比隶书更简易。两汉文字除汉元帝时,史游作章草,东汉末,张芝作今草(章草各字独立,今草前后字相连),刘德升作行书(草书兼真书),字体有些改革,其余沿用秦文字,并无新创。”[1]此说出自唐代张怀瓘《书断》一书,上载:汉初而有草法,不知是谁。汉元帝时史游作《急就章》,解散隶体。案章草者,汉黄门令史游所作也,史游即章草之祖。张芝变为今草,伯英(张芝)即草书之祖。并称章草即隶书之捷,(今)草亦章草之捷也。此说明白地叙述了草书系统是由隶草变为章草,章草再变成今草这种直线发展的轨迹。后世史家基本上都赞同张怀瓘对草书发展的看法。虽然有的史家对史游是否作章草、张芝能否创今草等问题提出了一些歧议,但对隶草演进为章草,进而又演进为今草的直线发展轨迹并无异见。即便在近现代有大量汉代简牍帛书出土,两汉魏晋的民间墨迹面世之后,遍阅当代书法史的论著,如胡小石、郭绍虞、郭沫若、郑诵先、罗君惕、高二适、徐邦达、商承祚、王靖宪、黄简诸位先生均未对此提出怀疑的意见,草书系统直线发展的轨迹已成定论。笔者根据古文献和当代书史研究的成果,以及与出土文物相印证,对草书系统发展轨迹提出自己的不同见解,就教于海内同仁。

一、划分隶草、章草、今草的界线

“隶草”的名称,最早见于东汉辞赋家赵壹的《非草书》一文:“盖秦之末,刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳。”[2]东汉许慎《说文解字序》亦称:“汉兴,有草书。”秦末与汉兴时代相接,许慎这里说的草书,即是隶草。在简牍未出土时,前人不知隶草为何物,故刘熙载云:“隶书《杨孟文颂》‘命’字,《李孟初碑》‘年’字,垂笔俱长两字许,亦与草类。”[3]康有为亦云:“《冯府君》、《沈府君》、《杨孟文》、《李孟初》,隶中之草也。”[4]而我们现在看到大量出土的汉代简牍帛书的墨迹,其中有不少隶书的草写,方知“隶草”的真面目:在汉武帝时期的临沂银雀山《守备》等简和敦煌《天汉三年》简,书写时已具草势。而在新莽和东汉初期就能见到完整的隶草简牍(如始建国五年《殄灭》简和现藏甘肃省博物馆的建武三年简和武威医简)。至于稍后年代著名的《永元兵器册》,更是草写得潇潇洒洒,挥洒自如。这些真正的隶草和刘熙载和康有为所言的“隶中之草”完全是两码事。只有现代的条件才能准确无误地认识到隶草的真面目。

《杨孟文颂》(《石门颂》)中的‘命’字

《李孟初碑》中的‘年’字

汉时的文献中把书写得简易急速的字普遍统称为草书,如赵壹的《非草书》、崔瑗的《草书势》,直到西晋时卫恒的《四体书势》、杨泉的《草书赋》亦仍如是称之。即便在汉代后期已出现了杜操、崔瑗、崔寔、张芝、姜孟颖、梁孔达、田彦、韦诞、罗叔景、赵元嗣、张超、卫瓘等众多有名的书法家,所写的草书在名称上并无章草、今草之分。而章草之名,实始于后世的南朝初期,刘宋羊欣《采古来能书人名》称:“高平郗愔,晋司空会稽内史,善章草,亦能隶。”又虞龢《论书表》记王羲之以“章草答庾亮”,及庾翼复王羲之书云:“吾昔有伯英章草十纸,过江亡失,常痛妙迹永绝,忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”羊欣与虞龢的这两篇论书是南朝时可靠的著作,文中既言有草书,又言及章草,所言章草者目的是刻意把它从魏晋时流行的草书中区别出来。从文中看来,当时能善章草的书家并不多,亦是一种较时髦的书体,而善流行草书的书家却很普遍。这里称的草书,即是我们现在所说的“今草”。至于今草之名,始见于南朝宋明帝刘彧所说:“羲献之书,谓之今草。”[5]这样,今草之名即沿袭至今。

综上所说,草书系统的隶草、章草、今草三种形态的名称出处和书写者与时代大体是清楚的,不应有含混处。但现代许多研究书法文字的著作中却常把隶草与章草、章草与今草的概念搞得混淆不清,各执一端,使人无所适从。例如把出土的汉代简牍中凡是草写者(隶草)均视为章草,其中最有代表性且影响较大的是《各种书体源流浅说》一书,书中明确地说:“章草起于秦末汉初。它演变的方法,是解散隶体,使它趋于简便。”“隶草就是章草,这种书体既是出现在秦汉之间,当然就不是元帝时候的史游所创了。”[6]与此相同或相近的观点在目前许多书及文章中随处可见。但也有不赞同此说的,如王薳先生在编《章草例》一书时,把隶草和章草截然划分开,并申明书中只取章草不取隶草的理由:“盖草隶为草之胚胎时期……挥写随意、各异其体,是隶是草,仍属难晓。纵有章草之书势,奈无章草之典型,故未敢奉以为式。”[7]这种能把隶草和章草在“名”与“实”上分得如此清晰者,实属极少数。此外章草和今草也难划分,如一篇著名的传世墨迹《平复帖》,就把大家的草书概念搞得浑浑噩噩了。在《中国章草名帖精华》及不少列举章草名迹的书和文章中,都把《平复帖》作为章草墨迹的代表作;在《中华书法史》中却称《平复帖》“是由汉代‘章草’到‘今草’递变时期的草书” [8];而在书法教材《中国书法史》中,明确地指出《平复帖》“是成熟的今草书体” [9]。一张明明白白传世草书法帖就使研究者认定出了三种不同的草书体。可见隶草、章草和今草在研究者中还缺乏统一明晰的分辨标准。为此,我试从书写意识和体势上对这三种草书体提出划分的界线。

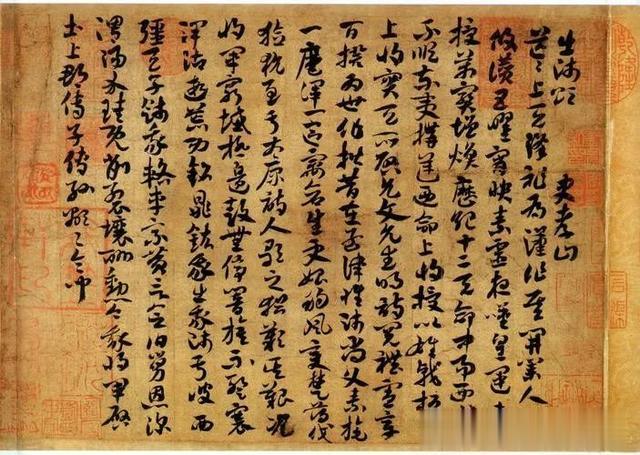

陆机 《平复帖》

长期以来,草书书写在意识上有自发性书写的和自觉性书写的两种草书。宋人张栻说:“草书不必近代有之,必自有笔札已来便有之,但写得不谨,便成草书。”[10]这种写得不谨的草书便是自发性草书。至于写得不谨的原因如赵壹所说“刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽檄纷飞”,因事情紧迫,为了实用需要,就把文字写得不谨,变为“易而速”了。在汉代简牍中,凡是书写潦草的字,便属于这个范畴。哪怕有些简牍上书写潦草的字下意识地带有某种笔法的意味(如类似今草笔势或章草笔势),它仍应属于自发性的草书。因此,我们可以把汉代简牍中较为实用而潦草的字通通划归为“隶草”。而“章草”和“今草”就不同了。据文献所记,“章草”为史游所创。刘宋王愔《文字志》说:“汉元帝时史游作《急就章》,解散隶体粗书之。汉俗简惰,渐以行之。”[11]唐张怀瓘便说:“史游即章草之祖也。”南齐萧子良另辟杜操创章草说,称:“章草者,汉齐相杜操始变藁法。”[12]而今草所创在文献中也有两说,一据唐欧阳询与杨驸马书章草批后云: “迨乎东晋,王逸少(王羲之)与从弟洽,变章草为今草。”[13]另一据唐张怀瓘《书断》所云:“伯英(张芝)学崔、杜之法,温故知新,因而变之以成今草。”以上所引史游、杜操创章草和张芝、王羲之、王洽创今草的几种说法,姑且不评其正确与否,但它可以使人明确地了解“章草”和“今草”的出现,是书法家们有意识书写的结果。王国维说:“凡既有文字之国,未有能以一人之力创造一体者。”[14]即便如此,历史上并不排斥出现有杰出人物对民间早已形成的文字书体雏形进行整理,使之规范化。事实上,古代曾记载的仓颉造字,史籀作大篆,李斯创小篆,程邈造隶书等,这些人均是文字的整理者和规范者。因此,“章草”和“今草”也是在后汉、魏晋的书家们对民间书体的不断加工、美化后,形成了具有很强艺术性的两种草书艺术。他们迫求草书艺术化的情景,正如赵壹《非草书》中描述的那样:“专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳。夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨,领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不逸谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见鰓出血,犹不休辍。”另外,在古文献中还记载了那时不少的书家勤奋学书,池水尽墨的故事。从这些生动的记叙中可以了解到,他们书写草书的目的,不是为了实用,而是在追求创造,迷恋草书的艺术效果。所以,我们可以把“章草”与“今草”确定为自觉性草书范晴。这样从概念和意识上进行区别,便把民间的汉代简牍上自发性的草书(隶草)同书法家自觉性的草书(章草、今草)截然地划分开来。

张芝 《冠军帖》

对于同属自觉性草书的章草与今草又应如何区别?我认为应以它们的体势特点作为划分的标准。宋人黄伯思说:“凡草书分波磔者名章草,非此者可谓之草。”[15]以草书有波磔来划分章草与今草,真是一语中的。唐窦臮《述书赋》中描述杜操的草书是“掣波循利,创质畜怒"。前句说其波磔峻发,后句言其含蓄不露。《法书要录》中载西晋索靖对己章草甚自矜,自评其书为“银钩虿尾”。“银钩”者,言其笔划道劲,化折为转;“虿尾”者,言其波磔如蝎子尾巴特大而翘然。看来,草书中的末笔点捺多为波磔者(如東书的波法)。这种草书便是章草,它表现了章草字体的主要特征。其次,章草字字有区别,字形大小较为均匀,上下字间不相映带,相互也无呼应(如皇象《急就章》)。它和今草那种字与字笔势相连,上下顾盼,字形大小长短参差的体势迥异。

以此两大特点来看待陆机草书《平复帖》,它应属于今草的范畴。

皇象 《急就章》

二、章草名实量讼辨析

关于章草何时为何人所创始(实际上应把创始理解为整理和规范化)?又为什么冠以章草之名?长期以来众说纷纭,各执一词,各持所据,近二千年来从未取得一致的看法。遍阅文献,大为西汉元体可作如下归纳,章草创始者有帝时史游创章草说;一为东汉章帝时杜操创章草说。其名源出者有四:一是史游作《急就章》,章草之“章”系从《急就章》之章得来;二是汉章帝好杜操草书,因章帝而得;三是杜操用草书写章表,故名为章草;四是近人新说,以为这是有法式、有章法的草书,故以章草名之。以上诸说,不妨对其所持之论据逐一进行辨析,考其正谬,力求得出近于真实的结果。

首先分析章草始创于何人。

试析“史游创章草说"。此说出自唐人张怀瓘《书断》一书,他在《书断上·章草》中开宗明义地称:“案章草者,汉黄门令史游所作也。”并否定了南齐萧子良“章草者,汉齐相杜操始变藁法”的说法。引出的依据是刘宋王愔之说:“王愔云:汉元帝时史游作《急就章》,解散隶体,粗书之,汉俗简惰,渐以行之是也。此乃存字之梗概,损隶之规模,纵任奔逸,赴俗急就,因草创之意,谓之草书。”因此,张怀瓘说:“案杜度(操)在史游后一百余年,即解散隶体,明是史游创焉。史游,即章草之祖也。”张氏《书断》共三卷,被唐张彦远《法书要录》全文收录,看来当代已以为精鉴,而后世也视为权威著作,故多为史家们所采用。直到一千多年后的今天,不少人仍深信无疑,如范文澜在主编的《中国通史简编》中说:“汉元帝时,史游作章草。”高二适著《新定急就章及考证》一书,其自序开篇就道:“粤维汉黄门令史游,创为《急就章》草法。”而郭绍虞先生针对有人怀疑史游创章草说辩解道:“我觉得《急就章》是否史游所书,固然没有明确的证据,但如后人写本,如皇象、索靖所书都作章草,那么推想《急就章》的原本是作章草体,也是可能的。何况,据《流沙坠简》来考西汉书体,则元帝时很有产生这种草体的可能,谓之史游所书,也在事理之中。”[16]这话虽说得很婉转,但能了解郭先生仍是坚信张怀瓘主张史游创章草说的。此外,现代出版的《中国书法大辞典》、《中国历史人物辞典》等辞书也附和张说。其实,细考“史游创章草说”,其中甚有疑窦处。疑窦之一:此说的依据来自佚书王愔《文字志》。[17]王愔这段文字前段出自《汉书·艺文志》“元帝时黄门令史游作《急就篇》”,而后面一段文字称《急就章》为草书,系《汉书》所无,应为王愔自撰。考及目前能看到的古文献如早于王愔的赵壹《非草书》、卫恒《四体书势》、杨泉《草书赋》、索靖《草书势》和王愔同时的羊欣《采古来能书人名录》、虞穌《论书表》、庾肩吾《书品》等书,均未言及史游创章草之事,甚至也无史游是书法家的记载。因此王愔之说便成了孤证。张怀瓘以孤证立论,其可靠性便成问题。疑窦之二:《汉书》记史游所作《急就篇》是与《苍颉篇》、《凡将篇》、《元尚篇》等性质相同,列为小学类,这些书在汉代是作为教学童的识字课本,并未言及史游作《急就篇》是创草书体。其编撰识字课本与新书体创造是属于不同性质的两回事,焉能混同?又以文献与文物为据,对史游作《急就篇》可得出两点明确的认识:其一,西汉时《急就篇》应书写为何种书体?《汉书》称:“元帝时黄门令史游作《急就篇》,皆《苍颉》中正字也。”《苍颉》者,本应指秦李斯用小篆所作之《苍颉》。但王国维说得好,这里的《苍颉》,应为汉时“字书之通名”。[18]“正字”者,也就是学童识字课本中的正规字体。这种正规字体,是由政府法律所规定并将实行官方考核的字体。《汉书》又称:“萧何草律,亦著其法,曰:太史试学童,能讽书九千字以上,乃得为史。吏民上书,字或不正,辄举劾。又以六体试之,课最者以为尚书御史史书令。六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。”由此可知,所谓“正字”,即《汉书》中的“六体”也,而其中任何一体,均属正字,这是写进西汉法律条文里的。学童能阅读书写九千正字以上的便可以为官吏,如果考核“六体”均能读写,其中最优秀的还可以做更大的官。倘若有吏民在正式场合,把有关的文字写潦草了,不符合政府的规定,还会受到处分。因此,当时不可能以草书去教学童,即使有人去学了也无用处。情况正如赵壹在《非草书》中所说:“乡邑不以此较能,朝廷不以此科吏,博士不以此讲试,四科不以此求备,征聘不问此意,考绩不课此字。如此可以断定,西汉元帝时史游作的《急就篇》决不是草书(章草)字体的学童识字课本。其二,地不爱宝,近代大量出土的汉代简牍砖刻文字,其中书有《急就篇》残字者,如敦煌汉简,被收入日本二玄社出版的《木简残纸集(一)》内,第五页印有汉觚上书写《急就篇》第一章和《急就篇》第十八章残字,第一页印有《急就篇》第十四章,第九页印有木牍二,均书有《急就篇》第一章残字,这些字皆为隶书体书写。特别是第九页的两片木牍,从书写字迹的稚拙和支离来推断,极可能是儿童习字的弃牍。另外,在清末河南洛阳出土的汉砖中,一块上刻有《急就篇》第一章残字,此为当时匠人随意刻划而成,字体也为隶书,只是略为草率。根据以上六件汉代书迹可知,从中原的匠人到千里之外的边戍下吏和学童,都在写《急就篇》,说明《急就篇》在汉代是极为普及的通俗读物,如同后世的《千字文》、《三字经》、《百家姓》一样。这些《急就篇》书写的文字都为汉代通行的隶书体(隶书亦属“六体”之一的正字)。以同代实物证之,即可断定史游所作的《急就篇》其书体与草书(章草)根本无缘。以上两疑两断,足可证张怀瓘的“史游创章草说”之谬误。故现代《辞海》称:“‘史游’西汉人。元帝时任黄门令。用韵语撰《急就篇》,便于记诵,供当时学童识字用。”“《急就篇》一名《急就章》。字书。西汉史游撰。今本三十四章,大抵按姓名、衣服、饮食、器用等分类编成韵语,多数为七字句,以教学童识字。”两辞条中全不及史游创章草之传说,信然!既然否定了“史游创章草说”,现在又来分析“杜操创章草说”的可能性。

高二适 《新定急就章及考证》书影

东汉赵壹《非草书》云:“今之学草者,不思其简易之旨,直以为杜(操)、崔之法,……皆废《仓颉》《史籀》,竞以杜、崔为楷。”

汉末蔡邕《劝学篇》云:“齐相杜度(操)、美守名篇。”[19]

魏末晋初人士杨泉《草书赋》云:“杜(操)垂名于古昔,皇(象)著法乎今斯。”[20]

西晋卫恒《四体书势》云:“至章帝时,齐相杜度(操),号善作篇,后有崔瑗、崔寔皆称工。”[21]

南齐萧子良云:“章草者,汉齐相杜操始变藁法。”

刘宋羊欣《采能书人名》云:“京兆杜度(操)为魏齐相,始有草名。”[22]

南朝梁庾肩吾《书品》云:“杜度(操)滥觞于草书,取奇于汉帝。”[23]

唐“怀素以为杜草无所师,郁郁灵变,为后世楷。”

唐窦臮《述书赋》云:“草分章体,肇始伯度(杜操),时君重而立名,自我行而作故。”[24]

唐韦续《五十六种书》云:“章草书,汉齐相杜伯度(杜操)援藁所作,韦诞谓之草圣。”[25]

《神乌傅》

以上“杜操创章草说”从汉至唐共列出有关文献10处,其说理应比张怀瓘以孤证立论坚实得多。奇怪的是史家仍多采用“史游创章草说”而对“杜操创章草说”弃之不录。其主要原因是相信了张怀瓘所案:“杜度(操)在史游后一百余年,即解散隶体,明是史游创焉。”贱近贵古,史家竟为陋习所蒙,深可叹也。旧时史家持此见解尚可理解,而现代史家为何也不赞同“杜操创章草说”?其原因如胡小石所说:“隶加波挑,而行笔又加简疾,则为章草。其起与‘八分’殆可同时,亦在西汉。今征之西陲与居延木简,可以证之。足证章草起东汉章帝之谬。”[26]类此看法者比比皆是,均是把汉简牍里的早、中期自发性之草书(隶草),等同于后来自觉性之草书(章草)。持此见解来反证章草起于章帝时为杜操所创之谬误;或是证明章草创于史游之正确(如郭绍虞);或是证明史游前便有章草了(如郑诵先)。现代史家中能同意“杜操创章草说”甚少,见有徐邦达著《五体书新论》称:“它的创始人是秦汉之际的一般群众,当时因隶书不便急写于是就自发的‘解散隶体’,逐渐形成。至于由少数人加以规范化,美化而成为一种定型的字体,则要到后汉时代的杜操、崔瑗等人,方始知名。”[27]徐先生在文中能把自发性草书和自觉性的草书严加区别,并认为章草是由少数人规范化、美化而成的定型字体,此可谓卓识。此外,上海书画出版社1989年出版有陆锡兴所编《汉字简牍草字编》一书,共收集有汉代简牍草字约7000字(字头约1400个),并附传本章草约800字。其中每字头下列出相同隶草少则一个数个,多则达三四十个。把它与所附的章草字相比,从中可看出这样一个有意思的现象:同一个字,隶草在结构中竟然出现了多种写法,笔法也各异,即使对草书方面有一定造诣的书家而言要完全去识读它也会出现相当的困难,直觉中会强烈地感到对这些隶草必须进行整理不可。事实上,自民初以来,凡出土的断简残篇,专家们针对这些字形省简、鲁鱼相混的隶草,合力进行了研究,成绩亦可观。但诸家考释,仍有相抵触处,乃至还有缺释。如此可见,隶草后期被整理是时代的必然。而其附出的章草书,显然是整理、规范、美化后的产物,因而它与隶草的差别甚为明显。纵观两汉简牍,从西汉有初具草势的零星残简,到东汉出现用途广泛、并完整成篇的建武三年简和武威医简及永元兵器册,隶草的字形草法日趋成熟了。在如此厚实积淀的基础上变革的条件完全具备。此时社会迫切需要有人出来进行完成其整理工作,可谓是天将降大任于斯人也。这项整理工作,一是将一些同字异形的隶草进行规范统一,以便于书写和认识,达到有利于交流的目的;二是美术化,增强其艺术性,达到欣赏的目的。担此大任之斯人,完全可能也应该在东汉中期出现,那便是杜操、崔瑗等人。因此,我认为“杜操创章草说”应为较可靠的信史。

《永元兵器册》

关于“章草”名称的来历,前面列举的四条,均说服力不够而有牵强之感。当然,第一条称章草之“章”系从史游作《急就章》之章字而得来,因史游用草书写《急就章》与史实不符而被否定;第二条称章草得名于喜爱草书的汉章帝,此说出自唐代韦续《五十六种书》和徐浩的《古迹记》。前人多认为其非,并时而加以嘲笑。因在章帝之前的明帝亦好草书,为何不以之名?第三条来历出自张怀瓘《书断》上卷:“至建初中,杜度(操)善草,见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事。魏文帝亦令刘广通草书上事。盖因章奏,后世谓之章草。”章草名称来于奏章此说赞同者历来甚众,从唐窦蒙、宋黄庭坚、黄伯思、清刘熙载,直到现代的胡小石、徐邦达等人均以为这种解释较为合理。但汉代法律规定吏民上书,字或不正,辄举劾。”连张怀瓘亦承认写草书“惟君告令臣下则可”。因此,汉章帝魏文帝诏使个别臣下可以写草书奏章仅系特例,其他臣下奏君上的公文,还是应该用严肃的正字(如隶书、真书)去书写。因而奏章一说尚有疑问。在这种情况下,现代又有人提出第四种章草之名的新说。他们从“章”字解释人手认为“《广雅》:‘章,程也。义解为法。含有法度意。并且《毛诗》‘维民之章’、《论语》‘斐然成章’等,释为仪式条理,亦即今言章法。草以章名者,殆具有章法之书耳。”[28]这种把章草指为合乎法式的草书的解释,除王薳而外,还有范样雍、裘锡圭等人。此解释虽对章草之名能圆其说,但其他的书体,也是符合法式之书体,为何不冠以“章”名呢?

此四条来历是仅执一端而不全面,但其合理之处不应全部被否定。西汉史游以草书作《急就章》虽与史不符,但章草之名的确与《急就章》有关;用章帝之名和奏章之书冠名章草,虽确系牵强附会,但东汉章帝喜爱杜操整理美化后的章草,并诏使杜操用草书上事,确能对推动草书社会化起到很大的作用。符合法式之书也虽不属章草之专利,但张怀瓘说:“休明(皇象)章草虽相众而形一,万字皆同,各造其极。”字字独立工整而具程式化,确系章草明显的性质。所以为章草,与上所述,均有干系。但到冠之以“章”名?我认为它是社会化、约定俗成的结果。唐孙过庭《书谱》云:“旁通二篆,俯贯八分,包括箱章,涵泳飞白。”这里的“篇章”便是指《急就篇》、《急就章》,它巳成了章草的代名词。从中可以看出此名称由来已久。(《汉称《急就篇》、《魏书》称《急就章》,由篇”转称“章”应在魏晋之际。)所以章草的名称确实与史游作的字书《急就篇》有密切关系。

汉末蔡邕《劝学篇》说:“齐相杜度(操),美守名篇。”西晋卫恒《四体书势》亦说:“章帝时齐相杜度(操),号善作篇,后有崔瑗、崔寔皆称工。”杜操擅长用他整理美化后的草书去写《急就篇》,而《急就篇》是当时极为普及的学童识字课本,这对推广新草书会起到很大的作用。据文献著录,从后汉到南朝,用章草写《急就篇》的除杜操外,还有崔瑗、崔寔、崔浩、锺繇、皇象、索靖、卫夫人、王羲之、萧子云等人。他们所书的章草《急就章》为数不少,如《魏书·崔浩传》记:“浩既工书,人多托写《急就章》。从少至老,初不惮劳,所书盖以百数。世宝其迹,多裁割缀连以为模楷。”书家写《急就章》,学书者习《急就章》,用章草写《急就章》已成风气。为了区别同时流行的另一种草书(今草),魏晋时人们把杜操所传下来书写《急就章》这种草书体,便称之为“章草”。章草一词即缘自《急就章》而简称之。其“急就”二字本身就有草书之意,“章”字除本意而外,还会引起对这种草书出现的时代、整理者和书体性质的联想。因而它被称为“章草”,既简洁、又妥贴,便得到了历来社会一致的公认。

东汉 《医药简》

三、张芝创今草论辨

自魏晋以来,把草书区分为章草、今草体,从古至今,围绕它们的有关问题一直争论不休。前文分析了章草的名实问题,现在来辨析今草争论的焦点:今草由何人所创?张芝时代究能否出现今草?从历史文献来看,争论起于初唐欧阳询,由张怀瓘《书断》中引出:“欧阳询与杨驸马书章草《千文》批后云:张芝草圣,皇象八绝,并是章草,西晋悉然。迨乎东晋,王逸少与从弟洽变章草为今草,韵媚婉转,大行于世,章草几将绝矣。”欧阳询这段文的语气,似乎与此之前有人称张芝写今草有关。[29]因此他断然加之否定,并提出今草的创始人为王羲之和王洽。由于此话说得十分肯定,就引起张怀瓘大为不满,并反唇相讥道:“右军(王羲之)之前,能今草者,不可胜数,诸君之说,一何孟浪,欲杜众口,亦犹践履灭迹,扣钟消声也!”他同时还明确地提出自己的观点:“自杜度妙于章草,崔瑗、崔寔父子继能,……然伯英(张芝)学崔、杜之法,温故知新,因而变之以成今草,转精其妙。字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。……伯英虽始草创,遂造其极。伯英即草书之祖也。”这样,今草创始人及创始时代的不同,形成两种截然不同的观点,争论的序幕便开始了。

唐蔡希综赞同欧说,便在《法书论》中称:“张伯英偏工于章草,代莫过之。……汉魏以来章法弥盛,晋世右军,特出不群,颖悟斯道,乃繁就省,创立制度,谓之新草,今传《十七帖》是也。”

王羲之 《十七帖》局部

而唐韦续在《五十六种书》中,列“一笔书”却称:“一笔书,弘农张芝临池所制。其状崎崄,有循环之趣。”显然他是拥护张说的。宋代蔡襄也从书风的另一角度来拥护张说,他在《论书》中称:“锺、王、索靖法相近,张芝又离为一法。今书有规矩者王索;其雄逸不常者本张也,旭、素尽出此流。”

宋米芾和黄伯思却从考订的角度来反对张说,而赞同欧说。他们对《淳化阁帖》卷二中收入的张芝书《冠军》等今草五帖和章草《芝白》一帖,只肯定后者而否定前者。米芾《跋秘阁帖》:“张芝后一帖(《芝白帖》)是,前五帖并张旭。”黄伯思《法帖刊误》:“唐文皇《右军赞》云:‘伯英临池之妙,无复余踪……当是长史(张旭)书二王帖辞耳。”

元代,郑杓和刘有定认为米、黄考证“裁评论书,未为允当”,因而仍坚持张说。郑杓在所著《衍极》中称:“伯英圣于一笔书”。刘有定便在下进行详注,不但介绍张芝生平、书艺成就及渊源,还特意指出伯英重以省繁,饰之餂刮,加之奋逸,首出常伦,又出意作今草书。其草书《急就章》皆一笔而成,气脉通达,行首之字,往往继其前行。

在明代,王世贞也不满米芾等人把张芝的今草考证为张旭所书。为进一步维护张说,因而在《弇州山人书画跋》中称:“第二卷,张有道(张芝)书,变章法创今草,为古今第一。昔人谓其如‘清涧长流,萦洄崖谷;交龙骇兽,奔腾挐攫’。今此诸帖法具有之。米元章以真迹久绝,疑为长史书,恐长史不便解此耳。

同时人孙鑛,却认为米芾、黄伯思的考证可取,他基本上赞同米、黄之考证,并在王世贞这跋语后再加跋语,反驳道:“今司寇公(王世贞)举“清润萦洄’、‘龙兽腾攫’等评,谓此帖法具有之,然此张怀瓘语。怀瓘,开元间人,伯英书贞观时已绝踪,怀瓘何由见之?亦是以梦证梦耳。”[30]

张芝 《终年帖》

到了清代,虽有宋曹、杨宾、刘熙载等人在他们的著作中也赞同张怀瓘的观点,但他们更多的人却把注意力放在新兴的碑学方面,这个问题的争论就显得有点寂寥。直待到近代大量汉晋简牍纸帛的出土,有了新的考据参照,因而旧话重提,争论又热闹激烈起来。各家之说,综合起来大略有三种不同的观点。

第一种:张芝只可能作章草,今草应为王羲之所创。持此观点者有罗君惕[31]、徐邦达[32]、唐兰[33]、王靖宪[34]、张光宾[35]等诸位先生。所依者大都为旧据,即:(1)欧阳询说;(2)米芾、黄伯思的鉴定;(3)卫恒《四体书势》中所记张芝“寸纸不见遗”和李世民《王羲之传论》载“伯英临池之妙,无复馀踪”。其中,只有王靖宪先生考证了新出土的简牍,并列举了若干带波磔的草书简牍,作为“东汉是章草的繁盛时期”的新佐证。

第二种:不言张芝创今草,但否定了王羲之创今草说。所依据的是《流沙坠简》所存的今草,指出今草“起源至迟也在西晋”。持此观点者为胡小石。[36]此论对张怀瓘所称“右军之前能今草者,不可胜数”提供了新的物证。

第三种:肯定张芝是今草的创始人,今草是在东汉后期出现的新书体。持此观点者有郭绍虞、商承祚[37]、葛鸿桢、马世晓等诸位先生。其中,葛鸿桢的《张芝创今草考》[38]和马世晓的《张芝创<一笔书>辨及<冠军帖>审美新探》[39]两篇文章,在前人的基础上有所突破。一是表现在对文献研究的深入,从张芝书法“转”的特点,以及张芝运笔是“回其腕”,而且他还是制笔专家等多种角度来论证了张芝写今草的可能。用米芾自谓“余阅书白首、无魏遗墨”,来否定米芾对张芝今草的鉴定。二是用近代出土的汉代简牍和墓砖中存在不少的今草造型的书迹来证明张芝创今草的可能性。特别是后者尤为可贵而有说服力。

我是赞同第三种观点的。从西汉到东汉大量的隶草中,从今草雏形发展到逐渐成熟的趋势来看,在东汉末年应该有对今草完善和美化的革新人物出现了。因此张怀瓘说张芝是今草的创始人是可信的。

王羲之 《远宦帖》

另外,对古文献研究上,我认为过去在研究中还存在对古文献的误读问题。如西晋卫恒《四体书势》有段文字:(张芝)“临池学书,池水尽墨。下笔必为楷则,常曰:‘匆匆不暇草书’。寸纸不见遗,至今世尤宝其书,韦仲将谓之草圣。”其中“寸纸不见遗”句,常被人们理解为西晋就没有张芝的作品留在世上了。所以唐兰先生在其所著《中国文字学》中称:“张芝书本寸纸不存,唐人常取二王草书,伪托伯英,所以张怀瓘就误认为汉时就有今草了。”其实“寸纸不见遗”的“遗”字,在古文中有多义。除可解释为遗留外,还有一义可作抛弃讲,如贾谊《治安策》:“商君遗礼义。”联系上下文,“寸纸不见遗”的“遗”字,应理解为“抛弃”才妥当。此句的意思是至今世人对张芝的书法特别珍视,连寸纸大小写的书法都不见有抛弃的(都被人珍藏了)。故《宣和书谱·张芝传》中称,他的草书为“世所宝藏寸纸不弃,韦仲将谓之草圣”。[40]这也可以证明在西晋时期,世上保存着不少张芝的草书。

此外李世民《王羲之传论》中说:“伯英临池之妙,无复馀踪;师宜悬帐之奇,罕有遗迹。”这一骈俪的句子,常被人引用作为张芝的草书在初唐就不存世的依据。我认为,写古文求华丽的辞藻,因辞而害义是常有的事。如“伯英临池之妙,无复馀踪”句,即可作两种理解。一种是:张芝的妙迹,连剩余的踪迹也找不见了。另一种是:张芝的妙迹,(除此而外)没有多余的存在。联系下文称师宜官的书迹罕见,似乎第二种理解更为合理。但只看前句,第一种解也似为恰当。到底应该理解为那一层意思?我仔细地作了一番考证。

唐张彦远《法书要录》中载有《唐韦述叙书录》一文,这是一篇实录文章,其中记载有李世民搜集王羲之等书法的情况:“自太宗贞观中搜访王右军等真迹,出御府金帛,重为购赏。由是人间古本,纷然毕进。帝令魏少师(魏征)、虞永兴(虞世南)、褚河南(褚遂良)等定其真伪。右军之迹,凡得真行二百九十纸,装为七十卷;草书二千纸,装为八十卷。小王及张芝等,亦各随多少,勒为卷帙。以贞观字为印,印缝及卷之首尾。其草迹,又令(褚)河南真书小字帖纸影之。”

从文中知道这些法书都是李世民下令经魏征、虞世南、褚遂良认真鉴定过的可靠真迹,其中张芝的作品的确很少,但是有的。另外,此文中还记载了在武则天执政时,王羲之的真迹被太平公主、安乐公主借出散失的情况。到了唐玄宗执政时,开元五年(717年)皇帝下令由陆元悌、魏哲、刘怀信等对内府剩余的法书进行整理、押署、盖印,总见八十卷,分一卷为两卷重新装裱、登记。内府所存法书数目为:右军书凡一百三十卷,小王二十八卷,张芝、张昶各一卷。

这个数目与韦述在文章开首中记载“开元十六年(728年)五月,内出二王真迹及张芝、张昶等真迹总一百六十卷,付集贤院”相吻合。在32年后,乾元三年(760年)五月,张怀瓘作《二王等书录》载:“今天府所有(二王)真书不满十纸,行书数十纸,草书数百纸,共有二百一十八卷,张芝一卷,张昶一卷。并旃檀锦褾而已。”[41]这里所记,虽内府所藏二王法书卷数与前不同,但张芝、张昶各一卷仍同,均未有散失的情况。我在这里反复引用内府藏有“张芝、张昶各一卷”的情况,主要想说明这“张芝、张昶各一卷”是由李世民亲自搜求到的,井下令由魏征、虞世南、褚遂良认真鉴定过的真迹,李世民不可能不知道。因此,把李世民《王羲之传论》中“伯英临池之妙,无复馀踪”句,理解为在初唐时就不见有张芝书法的踪迹,实为误解。正确的理解是:张芝的妙迹,除内府收藏一卷外,就没有多余的存在了。只有这样解释方为合理,否则就成了李世民睁着眼睛说瞎话。

张芝 《今欲归帖》《二月八日帖》

由此可见,张怀瓘的确见过后汉张芝所书的可靠真迹一卷。另外,在他开元丁卯(727年)完成的巨著《书断》中所称:(张芝)“章草《金人铭》,可谓精熟至极;其草书《急就章》,字皆一笔而成,合于自然,可谓变化至极。”这两件张芝的作品,为他所亲见,也应是可靠的。但不知是否为内府所藏“张芝一卷”中的作品。

既有新出土的简牍墓砖为其物证,又见古文献出中所记载其事,更有张怀瓘亲见其书迹。因此,我认为后汉张芝创今草之说是可信的。

四、今草、章草新旧书体辨

今草是由章草衍变而来吗?唐代欧阳询说“东晋王逸少与从弟洽,变章草为今草,韵媚婉转,大行于世。”张怀瓘亦说:“自杜度妙于章草,崔瑗、崔寔父子继能……然伯英学崔、杜之法,温故知新,因而变之以成今草,转精其妙。”虽然,由谁创的今草分歧甚大,争论也甚久,但今草出自章草历来却众口一词,毫无异议。现代书家郑诵先在《各种书体源流浅说》一书中说得更为明白:“今草既由章草变而来,则章草是今草的根源。”但是,随着张芝和王羲之谁创的论辩深人,特别是对汉代简牍中隶草研究的细化,这个千古定论就发生动摇了。因为现代凡是赞同张芝创今草说的学者,几乎都把研究的目光注视到汉代的隶草上,而且都在隶草中找到了今草从滥觞到日趋成熟的发展轨迹。因此,马世晓就断言:“历来认为章草先于今草,这已不是历史的真实。”我认为,章草、今草谁先谁后的问题暂且不谈,至少,今草是由章草行变而来的历史定论就大大值得商榷了。

从汉代简牍中现存的大量隶草进行分析,发现它们呈现出两种自然的书写状态:一种在结体上表现出横势,而另一种表现出纵势。在实用与审美的要求推动下,无数民间书家促进了两者不断地发展。它们表现在草法上的趋成熟和笔法的夸张与结体的美化。具有横势的隶草,特别强调横笔的波磔,逐渐形成了章草的造型;具有纵势的隶草,多注意上下字的连系,时而把竖笔有意拉长成悬针垂露之态,就逐渐形成了今草的造型。后来的书法家在这两种隶草发展的基础上进行整理、规范和艺术化,把这两种有自发性倾向的草书升华为两种自觉性的草书艺术,这就是杜操所创始的章草和张芝所创始的今草。

索靖 《七月帖》

章草是参照横势隶草并经改造而成的,这个看法一般来讲大家都会赞同。奇怪的是,认为有章草造型的横势隶草就已经是成熟的章草并达到了艺术的高度,在学术界也不乏其人。如罗振玉在《流沙坠简考释》中对《公辅》一简(亦称《殄灭》简)评价甚高。他考定此简书于始建国五年,时在西汉之末的新莽时期。并称:“此简章草精绝,虽寥寥不及20字,然使过江十纸犹在人间,不足贵也。”这里“过江十纸”是指张芝书的章草。东晋庾翼与王羲之的信中云:“吾昔有伯英章草十纸,过江亡失,常痛妙迹永绝。”[42]罗振玉这段话屡被人引用,以为卓见。但仔细分析,会发觉他发表此论时,汉简正处于发现初期,所见甚窄。以现在的目光所及,在西汉末和东汉初,类似《公辅》简书写水平的章草型的横势隶草简比比皆是。再仔细分析,此简共18个字,其中就有“以、殄、灭、诸、公、之、之”7字属于不规范的草体结构。明明是属隶草范畸,何言“章草精绝”?更何言此边戍官吏所书弃简超过大书家张芝的十纸章草精品?这也许是他初见西汉草迹时惊叹的夸张,不可把此语当真。这也说明,若不能把自发性的隶草和自觉性的章草分辨开来认识,就会导致谬误。

东汉中期,杜操、崔瑗对横势隶草进行整理、规范和美化,成为章草的创始者。崔瑗《草势》云:“纯俭之变,岂必古式?”他们对经过自然的因革损益,以简易为本逐渐演变而来的隶草,按照约定俗成的原则,进行草法规范化,并把它固定下来,写成当时极为普及的学童识字读本《急就篇》使之广泛流传。这样既宣扬了他们艺术化的章草,又更加推广了草法的规范,使本来结构纷乱的隶草,得到统一,并让更多的人们都能识、读、写。这对草书的流行和发展起到了非常关键的作用,即使是今草和日后的狂草也必须遵循这种规范草法的原则。到底杜操和崔瑗所创的章草是什么模样,历史上没有流传下来,只有卫恒《四体书势》上记载:“杜氏杀字甚安,书体微瘦;崔氏甚得笔势,而结字小疏。”但是,淳化阁帖中载有张芝的章草《秋凉帖》,此帖没有争议,是较为可靠的张芝作品。张芝的章草是得崔、杜之法,据此也可想象杜操、崔瑗所创章草的大概体势。张芝之后,章草发展到三国时的皇象和西晋的索靖,皇象有《急就章》传世,索靖也有《月仪帖》存留。皇象章草被评为“相众而形一”,索靖也自称为“银钩虿尾”。看来,章草是向着形式美和程式化方向发展的。

索靖《月仪帖》刻本与俄藏文书中的临《月仪帖》残片

关于张芝创今草,是否如张怀瓘《书断》所称:“伯英学崔、杜之法,温故知新,因而变之以成今草”呢?如果说张芝今草遵循了杜操、崔瑗规范化的草法原则,这是没有问题的。但是张芝所创的今草,不是去规范草法,而是去创造与章草完全不同形式的另一种草体。这种草体形式上是“如流水速,拔茅连茹,上下牵连,或借上字之下而为下字之上,奇形离合,数意兼包,若猿饮涧之象,钩锁连环之状。”世称为“一笔书”。而章草那种横势的草书体,不太可能在形式上为今草提供借鉴作用。相反,民间简牍中纵势的隶草,如东汉早期的《武威医药木牍》及中期的《永元兵器册》在书写形式上倒与张芝所创今草相近。特别是《永元兵器册》,其笔迹自然流畅,上下字气势相通,也偶有二三字连笔而成,尤其是“年”、“之”、“今”、“部”等字有意夸张加长下垂笔划,穿插在篇内,疏密对比,把它形容为“清涧长流、萦洄崖谷”也不为过。若与张芝传世今草《冠军》诸帖对照,形式上相似之处甚多。《永元兵器册》写在张芝近百年前,因此,张芝见到类似的纵势隶草的民间简牍是必然之事,他要创今草,并以此为参照物而激发灵感也在情理之中。所以,我们说今草的书写形式的源头出自民间纵势隶草而不是章草。张怀瓘生于盛唐,简牍早废,他没有我们今天这样的眼福。因而误认为今草由章草衍变而来,便得出了这个千古错论。

在这个“千古错论”的影响下,后世大凡言及书法艺术的发展,均称今草为新体草书,章草为旧体草书或古典草书。试想,楷书、行书与章草、今草同出于隶变,它们之间固然有先后之分,为什么在楷书、行书之间却无新旧之分?而偏偏是章草、今草就有新旧之分?这里除了有张怀瓘的影响而外,我们认为还有章草和今草自身发展的艺术规律所产生的原因在内。

在汉末魏晋之际,章草、今草同属新书体,那时的文献从未见章、今之间有新旧之分的说法,它们都是发展中的书体。从杜操到皇象、索靖,张芝到王羲之、王献之,各自朝着两极分化的方向发展。张怀瓘《书断》称:“右军(王羲之)隶书以一形而众相,万字皆别;休明(皇象)章草虽相众而形一,万字皆同。各造其极。”这里,张怀瓘把皇象与王羲之并列,是有烘托皇象之意。但“一形而众相,万字皆别”与“相众而形一,万字皆同”却代表了两种截然不同的书法创作的艺术观,因而也就决定了两种书体的不同命运。

章草简牍

章草现尚存于世的甚少。其中最著名的是《松江急就章》,它是传世《急就章》中的最古本。王国维先生从碑帖考证的角度,断定《松江急就章》为皇象所书,基本可信[43];陆锡兴先生从文字学的角度也进行详尽的分析,认为此《急就章》为皇象书是无可怀疑的[44]。的确,《松江急就章》虽屡经摹刻,也有些脱真处,但在点画波磔之间,还是基本保存了皇象书迹原来的形体。就是这本经考证是可靠的皇象章草,却被现代书家们批得体无完肤,令昔日的“书圣”声名扫地。翁闿运先生道:“明人在松江复刻宋叶梦得所传《皇象急就章》,字字大小如排算,更在《月仪》之下。”[45]赵正先生说得更明白:“章草中的所谓隶意只是作为一种点缀、装饰存在,而其精神完全是一种僵化的(不是灵活的)楷书精神,因而它从用笔到结体都显得单调乏味,千篇一律。……正是这种原因,才使章草在数千年间一直不怎么景气。”[46]

这就是张怀瓘赞美皇象“相众而形一,万字皆同,各造其极”的艺术观进行书法创作带来的严重后果。如果说,以上只是代表现代艺术家的审美观,与古代的审美观并不相同,这种认识也不对。现代的艺术审美与古代的主流的艺术审美观是一脉相承的。如传为王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》一文中说:“若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。”近人余绍宋以为此文是六朝的人所伪托。即使如此,对照王羲之的作品,它也能反映了王羲之的书法艺术观和六朝人对书法形式美的认识。另外,王献之对章草过份追求程式化的弊病也有所察觉,曾对其父王羲之建议道:“古之章草未能宏逸”,“大人宜改体”。“未能宏逸”即是批评章草狭窄拘谨,发展前途不大。从王羲之传世的作品以行草居多而章草极少的现象来看,王羲之是接受了儿子这个有远识的建议。事实上“相众而形一,万字皆同”的艺术观使章草的发展受到严重影响。到了初唐,欧阳询就哀叹道:“章草几将绝矣。”到了北宋,黄伯思亦说:“(章草)至唐绝罕为之,近世遂窈然无闻。”试想,这种从繁盛已走向衰落的章草,怎么不会被唐以后的人们认为是一种旧体草书或古典草书?

《出师颂》

而张芝所创始的今草,其发展前途与章草正好相反。如果说,在汉末、三国时期章草还是草书的主要书体,但是发展到了东晋时,今草就成为享书体的主流了。这种发展趋势,是由书法创作的艺术规律所决定的。章草创始之初需要草法的规范化,以至于使三国时的皇象把章章形式的式化发展到极至;而在今草创始之初,即“任于造化”,追求的是艺术化,而艺术化是没有极的。试将张芝、王羲之、王献之三人的今草创作的艺术观进行比较。

张怀瓘评张芝的今草称:“草则变化无方。心手随变,窈冥不知其所以然也。”(《书断》)“草书伯英创立规范,得物象之形,均造化之理。”(《书议》)

《书苑精华》评王羲之书:“备精诸体,自成一家之法,千变万化,得之神功。……其所措意,皆自然万象,无以加之。”(《晋王羲之别传》)

李嗣真评王献之的今草:“子敬草书,逸气过父,如丹穴风舞,清泉龙跃。倏忽变化,莫知所自。”(《书后品》)

从以上可以看出三人草书创作的共同点,一是强调变化,二是师法自然,三是反映心境。这种书法艺术创作观念,可以说直到一千多年后的今天也未过时。后世凡对草书艺术有所创造发展的书家,莫不继承他们的这种艺术观念。因而在唐有张旭、怀素,宋有黄庭坚,明有徐谓,清有王铎,现代有于右任、林散之等,可谓是绵绵不绝,代不乏人。特别是唐代张旭、怀素的题壁大挥狂草,把张芝流传下来的今草艺术推向了一个崭新的艺术高峰。对这样一个欣欣向荣、前途无量的今草书体,唐以后的人们把它与没落的章草相比,自然会把今草看作新体草书。

草书的新旧体之分,究其沿革,是它们自身的发展趋势给后世的印象所误会成的,历史上章草、今草之间并无新旧之别。

张旭 《肚痛帖》

结语

鲁迅先生说:“曹丕的一个时代可说是文学的自觉时代。”[47]这个“文学的自觉”,应非单指文学面言,还应包括有其他的艺术,特别是表现出了高度自觉的书法艺术。这个“自觉时代”以上溯到汉末,下延到两晋南北朝,它是中国书法史上书法脱离了自发艺术而进入了自觉艺术的极重要阶段。而这个阶段却是政治、经济、军事上出现大动荡的时期。正是这个大动荡,才造成了原来固有意识形态的崩溃,和另一种新的意识形态的建立。在世事无常、生命苦短的大环境中,人们对神学和宿命论的抛弃,转向对人生、命运、生活的依恋。在艺术中,表现出人作为主体与文的自觉,以达到精神的不朽。在书法的范畴内,书写挣脱了实用为主要目的的束缚,蔡邕便大声吟诵道:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”(《笔论》)王羲之也道“适我无非新。”(《兰亭诗》)内心情感的抒发和创造性的追求成了书法艺术的主要目的。这时期,恰逢书写材料的改变,即简牍的废止和纸张的普及,它成了促使书法艺术自觉的催化剂。主客观条件俱备后,入们的创造性得到了空前的大发挥。据文献记载:锺繇创正书,刘德昇创行,杜操创章草,张芝创今草,蔡邕创飞白书,张芝据此又创飞白一笔草,乃至当时有五十六种之多。书体的众多和良莠混杂,既体现了当时书家思想的解放,也为后世制造了认识的混乱。当然,随着时间的洗涤和研究者们不断地努力,许多问题已开始逐渐廓清了。

中华数千年的文明史是中华民族艰苦创造出来的,在不断创造新文明的过程中,旧的文明有的保存下来了,有的就消失掉了。这种消失了的文明在历史上并非少数,需要后世的历史工作者努力去发现它们。但这种发现是需要条件的。譬如简牍,这种古老的书写汉字的主要材料,使用的历史远远超过后来纸使用的历史。当它在东晋时被彻底废止后,很快就在历史上消失了。在后来的文献中,曾有过几次竹简出土的记载,但因缺乏保存它的物质条件,随之而毁去,更谈不上研究它了。因此,这种出土的记载,就不能称之发现。只有在近代物质条件具备,大量的简牍出土后,不仅能保存,而且还能利用先进的摄影印刷技术公诸于世。这种消失了的文明,才在真正意义上又被我们重新发现了。“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”,成为史学研究中一时之风气。简牍书迹的大量发现,使我们看到“自觉时代”书法的源头,和他们创造的参照依据。使我们清晰地观察到,中国文字各种书体的发展,并非是传统认识中的单向性发展的过程,而是双向性、乃至多向性发展的过程。对此问题的研究,已有不少的新观点和新发现。唯有对草书系统发展的研究,时下仍广泛持传统的“隶草变章草,章草变今草”这种直线性发展的看法。为此,我根据自己近年来对这个问题的研究,撰成此文,概而名之为“隶草派生章草今草说”。