《世说新语》的编撰颇具匠心,“设计感”和“系统性”极强,乍一看像是“丛残小语”的无序排列,仔细推敲,又能理出其线索和理路,并可领略到其纲举目张的整体结构和相对一致的文体风格——这在中国古代的典籍中并不多见。

《〈世说新语〉通识》,刘强著,中华书局2023年7月版。

而且,无论从门类的安排,还是条目的次序,《世说新语》无不围绕着一个大写的“人”字展开,而在具体的故事呈现中,又总是流露出对“人”的别有意味的观赏和审视的目光。研究者普遍认为,这不仅是“志人小说”这一文体的显著特色,也是中国古代的“人物美学”逐渐走向成熟的标志。

不妨这么说:《世说新语》就是一部以人为本的“人之书”。这里的“以人为本”,不是仅仅以人物为中心这么简单,更主要的是指以“人”的发现与探索、展示与描述、追问与反思、精神观照与哲学思辨为其根本旨归——只有这样的作品,才配称得上是“以人为本”。

我以为,《世说新语》之所以受到后世无数文人墨客的喜爱,大部分的秘密,或许就埋藏在这里。

为什么会出现这样一部“人之书”呢?我们不妨扯远一点,来个追本溯源。

首先,可以追溯到孔子的“四科”“三品”说。

作为历史上最伟大的教育家,孔子非常重视人才的培养,曾经感叹“才难”(《论语·泰伯》),也即“人才难得”之意。他发现,人的禀赋和才性各有不同,应该因材施教,因势利导。

朱熹集注《论语》

孔子施行教育,尤为重视德行、言语、政事、文学四个方面,是为“孔门四科”。《论语·先进》篇记载:“德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政事:冉有、季路;文学:子游、子夏。”这十位优秀的高足弟子,历史上被称作“孔门十哲”;而《世说新语》前四门的标题,正是来自这里的“孔门四科”。

在孔子的朴素而又充满智慧的“人才学”理论中,“知人”是非常重要的一环。《论语·学而》开篇即说“人不知而不愠”,终章又说“不患人之不己知,患不知人也”,全书最后又以“不知言,无以知人也”(《论语·尧曰》)做结,以“知人”贯穿始终,足可说明儒家之学根本关切在人,故儒学亦不妨谓之“人学”。

此外,孔子还总结出“知人之法”:“视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉!”(《论语·为政》)“廋”,是隐藏的意思,“知人”之难,关键就在于人人都会伪装和隐藏自己;所以要“听其言而观其行”(《论语·公冶长》)。

中华书局本《论语正义》

孔子的另外一个重大发现是:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”(《论语·雍也》)这分明是根据天赋的才能和根性,把人分成了上、中、下三品,是为著名的“三品论人”说。

与此相类的还有一说:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”(《论语·季氏》)这看起来是把人分成了四种,实则依旧可以归为三等。

不过,根据孔子“唯上智与下愚不移”(《论语·阳货》)的说法,他显然认为,“学而知之”和“困而学之”的“中人”,其实是可以通过努力向学改变自己的人生状态的,所谓“下学上达”;如果你拥有“中人”的禀赋和资质,却不思进取,“困而不学”,那就只能沦为冥顽不化的“下愚之人”了。

孔子的“三品论人”说启发了东汉大学者班固。在《汉书·古今人表》中,班固编订了一个“九品”人物表,对上古至秦代1954位历史人物进行评价,其理论依据就是孔子“上智”“中人”“下愚”的“三品论人法”。

班固在三品的基础上把人细分为“九品”,即:上上、上中、上下;中上、中中、中下;下上、下中、下下。其中,“上上”之选是“圣人”,“上中”一等是“仁人”,“上下”一等是“智人”,“下下”之流是“愚人”——中间五品虽未具体标目,却给人留下了丰富的想象空间。

清乾隆十二年宝几楼刊本《人物志》

三国时期,曹魏的思想家刘邵撰有《人物志》一书,专门探讨人的性格与才能的关系问题,堪称中国最早的一部“精神现象学”著作。

在此书的序文中,刘邵不仅提到孔子的“序门人以为四科,泛论众材以辨三等”,还说自己撰此书乃“敢依圣训,志序人物”(《人物志序》);所以,刘邵此书既可视为受当时人物品藻中才性之学影响的产物,也可以看作是对孔子人才学理论的进一步发展。

即使以今天的眼光看,刘邵的才性理论也称得上是精密幽微,左右逢源。而他的方法论也不外乎就是“分类学”。他的“偏至之材,以材自名;兼材之人,以德为目;兼德之人,更为美号”(《九征》)云云,等于将人物分为“兼德”“兼材”“偏材”三类。而人的才性各有偏向,又可细分为“十二材”:“有清节家,有法家,有术家,有国体,有器能,有臧否,有伎俩,有智意,有文章,有儒学,有口辨,有雄杰。”(《流业》)

明刊本《人物志》

刘邵还认为,“材能既殊,任政亦异”,不同才性的人,适合担任不同的官职。这样一种对人的才能和品性进行“内聚焦”式的擘肌分理的思路,应该对后来《世说新语》的“分类学”产生了影响。从某种程度上说,《人物志》就是“理论版”的《世说新语》,而《世说新语》则是“故事版”的《人物志》。

其次,还可以追溯到汉代的选官制度。

一般而言,汉代的选官制度分为察举和征辟两种。当时虽没有科举考试,但已经有了“举尔所知,尔所不知,人其舍诸”(《论语·子路》)的“乡举里选”,即根据人的德行表现进行自下而上的选拔和推举,是为察举。察举的科目有孝廉、茂才、贤良方正、文学、明经、明法、兵法、治剧、尤异等多种。

与此同时,还有一种自上而下的征辟制度,就是皇帝和三公九卿亲自擢拔有德行名望的人才到朝廷或公府任职。当然,这种“唯德是举”的选拔也有弊端,一方面缺乏广泛而公平的选举机制,容易造成任人唯亲、官僚世袭的腐败局面,累世公卿的豪门大族因此形成;另一方面,只重德行不重才干,也容易形成追求虚名美誉的风气,为“道德先生”和“伪君子”开了方便之门。

尤其是东汉末年,宦官把持用人大权,选官制度更加腐朽,以至竟有“举秀才,不知书;察孝廉,父别居”的荒唐乱象出现。后来,曹操统一北方,多次颁布求贤令,以“唯才是举”相标榜,从效果上看,也算是对症下药。

刘强辑校会评《世说新语》

不过话又说回来,无论是哪一种选官制度,都需要对人才进行考察、评价和鉴定,于是,人物识鉴和品藻的风气大为流行,这就带动了人才学和分类学的发展。《世说新语》中“赏誉”“识鉴”“品藻”“方正”诸门类就是这种风气的产物。

值得注意的是,班固的“九品论人法”很快在选官制度上结出了果实,曹丕代汉自立后,在汉代察举、征辟制度的基础上做了改革,建立了“九品中正制”的选官制度。只不过,这种人物品评已经不是评骘“古人”,而是品第“生人”了。

关于“九品中正制”,各种记载不一。据学者研究梳理,大概有两种含义:

一是将文武百官分为九个品级,如三司等为一品,太常、尚书令为三品,御史中丞为四品,太守为五品,县令六、七品,郡丞八品、县尉八或九品等。

二是在各个要害部门设“中正”一职(“中正”即中和公正之意),掌管品评人物,选拔人才。比如各州均设有大中正,郡有郡中正,县、乡设有小中正等。唐人杜佑《通典·选举》中说:“州郡皆置中正,以定其选举州郡之贤,有鉴识者为之,区别人物,第其高下。”说明中正一职的主要工作就是“区别人物,第其高下”。而且,品第的结果不再是班固《古今人表》那样“盖棺论定”式的,而是随着人物表现的变化可以有所升降。

《世说新语资料汇编》,刘强编著,凤凰出版社2020年版

回到《世说新语》。丹麦语言学家奥托·叶斯柏森有句名言:“人是分类的动物。”从某种意义上说,一切学问无不自分类始。能够给一种事物进行分类,必是对这一事物的认识和理解发展到了相当的程度。

如果说“七略”“四库”是古代的图书“分类学”,那么《世说新语》的自“德行”至“仇隙”的36个门类,就可以看作是“人”的分类学。

如果我们再仔细回顾一下前面提到的《世说新语》的类目,应该不难发现,此书是以一种更加艺术化、形象化和诗意化的方式,细致观察和洞悉了人类的“共性”与“个性”,并通过人物故事画廊一般的形式,为我们生动描画和展演了人世间的众生相。

刘义庆“发明”的这种全方位、多角度、立体式的对“人”的认知评价模式,有一个明显的好处,就是便于读者对“人之为人”的众多品性,加以全景式的、客观的观照,以及兼容式的、动态的欣赏。

我们从《世说新语》的分类旨趣可以得出一个印象,就是作者对“人”的观察和理解是宽泛的、多元的、包容的,因而也是最为“人性化”的。

《世说新语》的36门分类,不仅具有“分类学”的价值,成为后世类书仿效的典范,而且还具有“人才学”甚至“人类学”的价值,它体现了魏晋时期人物美学的新成果和新发现,也浓缩了那个时代对于“人”或者说“人性”的全新的审美认知和价值判断。

《世说新语鉴赏辞典》

《世说新语》的这一体例创变,在我国人物美学发展史上的贡献可说是“划时代”的,充分体现了对人性理解的宽泛和深入。

有一点非常值得注意,这36个门类的标题,都是当时与人物品评和审美有关的文化关键词,分散来看,各有各的特色,合起来看,其实也可以理解为一个总体的“人”的众多品性及侧面。

人的才性、情性、品性、甚至劣根性,都在观察范围之内。这些门类的标题,既有褒义,也有贬义,它所关注的既有人性的光明面,也有人性的幽暗面。同一个人物的不同故事,可以根据其性质而被置于不同的门类,体现了价值判断上的“品第”和“升降”。

从这个角度上说,《世说新语》既是一部展现众多人物言行轶事的“品人”之书,也是一部把“人”所可能具有的众多品性进行全面解析的“人品”之书。甚至可以说,《世说新语》是用36个门类和1130条小故事,塑造了一个复杂而有趣的大写的“人”!

《世说三昧:有竹居古典今读之三》

《世说新语》不同于其他笔记小说,由于作者具有比较鲜明的艺术立场和超前的文化品味,所以在编撰体例上呈现出一种开放式、立体化、空间性的文本结构。

具体地说,以时序为经、历史人物为纬,构成了《世说新语》文本的“隐在结构”,而以36门(叙事单元)为纲、具体事件(人物言行)为目,则构成了《世说新语》的“显在结构”。

这是一双重的网状结构,这两种结构互相关合、彼此促动,使全书形成了一个无论在历史维度还是在文学维度都遥相呼应、气脉贯通的“张力场”。而不同的门类之间,都按照朝代先后顺序安排故事,人物被“编织”在相应的时空舞台上自行演出,随着时空的伸缩和节奏的张弛,你会看到一张铺天盖地、四通八达的人物“关系网”时隐时现,明灭可见。

借用一个物理学的术语,《世说新语》的这种结构具有一种极大地制约和影响阅读和审美经验的“结构力”。无论人们对哪一个具体故事进行单独的欣赏,都会在潜意识里调动对其他故事乃至整部书的信息“重组”与“整合”。《世说新语》所记录的人与事,虽然横跨了近三百年的历史时空,每个条目亦有相对的独立性,但在内在的精神实质与外在的文体风格上,却是水乳交融、不可分割的一个整体。

《世说新语新评》

可以说,在《世说新语》中,36个“叙事单元”内部的“历时性”与全书整体上的“共时性”,二者是交织互动、内在统一的。基于我们在阅读每一门时,历史时间又“被迫”重新来过,导致《世说新语》整体叙事时序显然具有伸缩、折叠、变化不定的特征——真实的历史时间就这样被颠覆乃至取消了。

“瞻之在前,忽焉在后”。最先读到的往往不一定是最先发生的,《世说新语》文本“深层结构”上的空间性特征就这样被建构起来。那些被“并置”排列的“故事链”的因果联系也即情节因素被稀释了,它们之间看似没有关系,其实却存在着无穷无尽的可能性和四通八达的“链接”效果。就像某些昆虫的复眼,这种开放式结构形成了一种对人物和世态的全景式鸟瞰和微观透视效果。

我把这种类似于“无人机航拍”的文本视角称作“大观视角”。

《庄子集解》

这种“大观视角”,类似于庄子在《逍遥游》中所营造的那种视接千里、心游万仞的视角。“大观”其实也就是“观大”。这和中国古典哲学“天人合一”的思维方式以及传统绘画“尺幅千里”的美学趣味是一脉相承的。《世说新语》之所以有那么多续书仿作,以至形成了“世说体”这种“有意味的形式”,与这种开放性、程式化、可增损的空间结构及“大观视角”是分不开的。

我们看到,在门类与门类、条目与条目之间,显然“省略”或“删节”了不少内容,留下了许多历史的“空白”。这种“留白”的手法,不仅是绘画书法的技法,也是我国古代文言笔记小说最典型的文体特征。

进而言之,《世说新语》的文体是颇具“现代性”的,很像是西方文论所谓“空间形式小说”,或者“活页式小说”,又像是戏剧或电影的分镜头脚本。书中每一个片段都是对历史的某一个局部事件的“抓拍”和“定格”:合起来看,犹如阿根廷诗人、小说家博尔赫斯所谓的“沙之书”;分开来看,每一粒沙子又具有单独欣赏的独立性和完整性。

问题是,这种“关系网”和“故事链”是怎样形成的呢?我们就以《德行》门为例来做一下分析。先看开篇的三条故事:

1.1 陈仲举言为士则,行为世范,登车揽辔,有澄清天下之志。为豫章太守,至,便问徐孺子所在,欲先看之。主簿白:“群情欲府君先入廨。”陈曰:“武王式商容之闾,席不暇暖。吾之礼贤,有何不可!”(仲举礼贤)[1]

1.2 周子居常云:“吾时月不见黄叔度,则鄙吝之心已复生矣。”(鄙吝复生)

1.3 郭林宗至汝南,造袁奉高,车不停轨,鸾不辍轭;诣黄叔度,乃弥日信宿。人问其故,林宗曰:“叔度汪汪如万顷之陂,澄之不清,扰之不浊,其器深广,难测量也。”(叔度汪汪)

《世说学引论》

这三条故事看似各自独立,互不相干,仅仅阅读故事的表层信息,也能获得某种审美的愉悦,但是恕我直言,这么“浅表式”阅读还不够。如果你真想获得关于《世说新语》的“通识”,我建议还是深入故事的人物“关系网”中,去捕捉历史深处的信息,来一番“沉浸式”阅读。非如此,怕不能得其“三昧”。

比如第一条故事“仲举礼贤”,堪称是理解全书选材、性质、风格的一把钥匙。“言为士则,行为世范”八字,点明了《世说新语》乃是记载“名士”言行轶事之书,根据整个故事的叙事重心落在“吾之礼贤,有何不可”,而省略了故事的最终结果这一点,我们又可得出一个印象,即《世说新语》虽然以记言与记行为中心,但两者之间又有侧重,大抵以记言为主,记行为辅。

通过第一则故事,我们认识了汉末著名政治家、士林偶像级人物陈仲举,按照一般“故事链”的规则,接下来应该是陈仲举的另一条“德行”故事才对,但是很奇怪,第二条“鄙吝复生”的故事,人物却变成了周子居和黄叔度。上一条还算是言行并举的“笔记体”,这一条则成了纯为记言的“语录体”。

如果我们熟悉东汉末年的历史和人物,就会明白,这一条放在这里,其实起着“承上启下”的过渡作用。陈仲举虽然消失了,却并没有完全退场,因为这一条中的周子居和黄叔度不仅是陈仲举的同郡老乡,还是知交好友。

据《后汉书》记载,陈仲举对黄叔度非常尊崇,在他位至三公时,曾临朝而叹:“叔度若在,吾不敢先佩印绶矣!”所以,熟悉人物关系的读者读到周子居说“吾时月不见黄叔度,则鄙吝之心已复生”时,会觉得上一条的主人公陈仲举的“影响”还在。这就形成了一种隐性的故事链,给人的感觉是文尽意未断,藕断丝尚连。

明吴勉学刻本《后汉书》

接下来的第三条,又引出了另一位大名士郭林宗对黄叔度的评价,留下一个“叔度汪汪”的典故。读到这里,你会发现,周子居和郭林宗都是线索人物,他们的作用,就是烘托汉末最具盛名的“当世颜回”黄叔度。这两条记载,就构成了一个关于黄叔度的“故事链”。

再看《德行》门的6、7、8条:

1.6 陈太丘诣荀朗陵,贫俭无仆役,乃使元方将车季方持杖从后,长文尚小,载著车中。既至,荀使叔慈应门,慈明行酒,余六龙下食,文若亦小,坐著膝前。于时,太史奏:“真人东行。”(真人东行)

1.7 客有问陈季方:“足下家君太丘,有何功德,而何天下重名?”季方曰:“吾家君譬如桂树生泰山之阿,上有万仞之高,下有不测之深;上为甘露所沾,下为渊泉所润。当斯之时,桂树焉知泰山之高,渊泉之深?不知有功德与无也。”(桂树泰山)

1.8 陈元方子长文,有英才,各论其父功德,争之不能决。咨于太丘,太丘曰:“元方难为兄,季方难为弟。”(难兄难弟)

这三条,又是以陈太丘、元方、季方父子三人为中心,也形成了一个环环相扣的“故事链”。再看10-13条:

《世说新语研究史论》,刘强著,复旦大学出版社2019年12月版。

1.10 华歆遇子弟甚整,虽闲室之内,俨若朝典。陈元方兄弟恣柔爱之道,而二门之里,两不失雍熙之轨焉。(雍熙之轨)

1.11 管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也!”(割席分坐)

1.12 王朗每以识度推华歆。尝集子侄燕饮,王亦学之。有人向张华说此事,张曰:“王之学华,皆是形骸之外,去之所以更远。”(形骸之外)

1.13 华歆、王朗俱乘船避难,有一人欲依附,歆辄难之。朗曰:“幸尚宽,何为不可?”后贼追至,王欲舍所携人。歆曰:“本所以疑,正为此耳。既已纳其自托,宁可以急相弃邪?”遂携拯如初。世以此定华、王之优劣。(华王优劣)

这四条则以华歆为关键人物,分别涉及华歆与陈元方、管宁和王朗三人的优劣、高下之对比,又构成了一个层层递进的“故事链”。华歆的形象忽好忽坏,全看和谁对比,可谓“道高一尺,魔高一丈”。

《有竹居新评世说新语》

再看《德行》门第33-36条:

1.33 谢奕作剡令,有一老翁犯法,谢以醇酒罚之,乃至过醉,而尤未已。太傅(谢安)时年七八岁,著青布绔,在兄膝边坐,谏曰:“阿兄,老翁可念,何可作此!”奕于是改容曰:“阿奴欲放去邪?”遂遣之。(老翁可念)

1.34 谢太傅绝重褚公(裒),常称“褚季野虽不言,而四时之气亦备”。(四时气备)

1.35 刘尹(惔)在郡,临终绵惙,闻下祠神鼓舞,正色曰:“莫得淫祀!”外请杀车中牛祭神,真长答曰:“丘之祷久矣,勿复为烦!”(勿复为烦)

1.36 谢公夫人教儿,问太傅:“那得初不见君教儿?”答曰:“我常自教儿。”(常自教儿)

这四条,第33、34、36三条写谢安(字安石,东晋名相,死后获赠太傅,故称谢太傅),第35条穿插写刘尹(即刘惔,字真长,曾任丹阳尹,故称刘尹),看似“旁逸斜出”,其实不然。因为谢公夫人正是刘惔的妹妹,谢安乃刘惔的妹夫,有了这一层“亲密关系”,则此四条依然处在同一条“故事链”。

《一种风流吾最爱:世说新语今读》

关于《世说新语》的“故事链”,可以说遍布全书,俯拾皆是。同一门类的“故事链”因为前后相连,自然显而易见,而不同门类中同一人物的故事,其实也可以被我们串连起来,形成一种隐性的或者说广义的“故事链”。为什么读《世说新语》常常会有“形散而神不散”的感觉呢?关键就在于有这些“故事链”。

如果说,《世说新语》的1130个条目是“初级叙事单位”,每一门类中的“故事链”则是“中级叙事单位”,而由故事链组成的36门算是“高级叙事单位”,相当于一个个“主题单元”。

有没有更高级的“叙事单位”呢?当然有。那就是被“分散”在不同门类中的“故事链”聚集在一起,而最终凸显出的叙事主体——“人”。这就要说到“立体志人法”了。

所谓“立体志人法”,大概包括两层意思:

其一,是《世说新语》对历史人物的描述和展现是相对客观、动态、冷静的,几乎每一个故事都有着“原生态”的“镜头感”,人物的言行似乎是“本色出演”,作者隐藏在幕后,很少对人物的善恶、美丑、优劣、雅俗做主观评价,任凭读者自己去判断。

《神超形越——首届“世说学”国际学术研讨会论文集》

以管宁“割席分坐”的故事为例:

1.11 管宁华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐曰:“子非吾友也。”(割席分坐)

这个故事只有短短61个字,比今天的微博还要短,体现了一种“极简主义”甚至是“自然主义”的叙事风格,简直就像是一篇“电报体小说”。

两个片段性的小故事,全用白描,没有一句多余的废话,甚至只有动作刻画,全无心理描写,作者自始至终没有对管宁和华歆做任何评价,却瑕瑜立现,褒贬自出。

管宁为什么要与华歆绝交呢?作者对此一点都不“剧透”,他相信读者会用自己的思考,去填补故事背后的“空白”。不仅有场景动作的白描,还有人物对比——正是鲜明的对比,将那些“言外之意”呈现在我们面前。

这则故事之所以耐读,就在于作者把判断权交给了读者,自己则隐藏在幕后作壁上观。这种“以少胜多”“以言动写心理”“计白当黑”的手法极为高妙,几乎可以说是一种“零度叙事”。

1932年,美国作家海明威在他的纪实性作品《午后之死》中说:“冰山运动之所以雄伟壮观,是因为它只有八分之一在水面上。”言下之意,作者写出来的只不过是冰山一角,而读者可以展开联想的却在海平面之下,那才是更大的冰山主体,至少也有八分之七!这就是所谓“冰山理论”。

《死在午后》

《世说新语》的编者刘义庆当然不知道什么“冰山理论”,但不得不承认,他是这一叙事理论在中国古代最成功的实践者。

不过,仅仅如此还算不上“立体”。不要忘了,这个“割席分坐”的故事只是以华歆为中心的“故事链”的一环,尽管在和管宁的“PK”中,华歆显得捉襟见肘,黯然失色,但在后面与王朗的对比中,华歆又摇身一变,成了一个善于审时度势且言行一致的正人君子。这种不同故事之间的“张力”,不仅展现了人物观察的不同面向,也体现了对一个具体的人的不无包容和体谅的解读和评判。

其二,《世说新语》并非全无作者的主观评价,只不过,这种评价是寄寓在门类标题本身所具有的价值判断中的。而且,同一人物在不同门类中的种种表现,在全书的阅读中又可以形成一个更大的“故事链”(也可叫“故事群”)。

金圣叹在论及《水浒传》与《史记》的渊源时曾说:“《水浒传》一个人出来,分明便是一篇列传。”其实,如果我们把《世说新语》中某一人物的全部故事“拼接”起来,也可以说,“分明便是一篇列传”。

金圣叹批点《水浒传》

反过来说,《世说新语》的36门中所呈现的,就是数百位历史人物的被“打散了的列传”!你只有通读完全书,把一个个不同人物的“列传”还原出来,才能真正把握这个人。后来唐代的史官们在修撰《晋书》时,之所以会大量采用《世说新语》中的“故事链”,深层原因就在于此。

在以历史人物为中心的“志人”特质上,《世说新语》与《史记》开创的纪传体确有承传关系;不过同样是“志人”,《世说新语》继承了史传的“互见”之法,却同时打破了“列传”之法——它将“列传”的内容拆解成若干“片断”性事件,“并置”于不同的叙事单元中,形成了某种“横看成岭侧成峰”的立体空间效果。

我们以“竹林七贤”之一的王戎为例,就会发现,王戎的形象(或曰“人设”)在不同的门类里穿梭互见,给人的观感是不断变化的,你很难以好坏或者雅俗来给他“定性”。比如,他首先在《德行》门里出场:

1.20 王安丰遭艰,至性过人。裴令往吊之,曰:“若使一恸果能伤人,濬冲必不免灭性之讥。”(至性过人)

1.21 王戎父浑,有令名,官至凉州刺史。浑薨,所历九郡义故,怀其德惠,相率致赙数百万,戎悉不受。(致赙不受)

这两条紧紧相连,构成了一个“故事链”。这里的王戎,俨然是位仁德孝悌的君子,完全符合“德行”一门的价值判断。

《世说新语会评》

到了《雅量》门,又仿佛“时光倒流”,“镜头闪回”,我们看到了儿时的王戎:

6.4 王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之,信然。(道边苦李)

6.5 魏明帝于宣武场上断虎爪牙,纵百姓观之。王戎七岁,亦往看。虎承间攀栏而吼,其声震地,观者无不辟易颠仆,戎湛然不动,了无恐色。(王戎观虎)

这里记录了王戎七岁时的两个精彩故事,塑造了一个不同流俗、处变不惊的“神童”形象,让人过目难忘。而在《伤逝》门里,王戎仍不失为一位“性情中人”:

17.2 王濬冲(戎)为尚书令,著公服,乘轺车,经黄公酒垆下过。顾谓后车客:“吾昔与嵇叔夜、阮嗣宗共酣饮于此垆。竹林之游,亦预其末。自嵇生夭、阮公亡以来,便为时所羁绁。今日视此虽近,邈若山河!”(邈若山河)

17.4 王戎丧儿万子,山简往省之,王悲不自胜。简曰:“孩抱中物,何至于此?”王曰:“圣人忘情,最下不及情。情之所钟,正在我辈。”(情钟我辈)

唐写本《世说新语》残卷

这两个“伤逝”故事,前者关乎友谊,后者涉及亲情,王戎的重情重义不加雕饰,令人动容。

但是到了《俭啬》门,王戎勉力维持的“人设”却发生了动摇,变换了另外一副嘴脸:

29.2 王戎俭吝,其从子婚,与一单衣,后更责之。(王戎俭吝)

29.3 司徒王戎既贵且富,区宅、僮牧、膏田、水碓之属,洛下无比。契疏鞅掌,每与夫人烛下散筹算计。(散筹算计)

29.4 王戎有好李,卖之,恐人得其种,恒钻其核。(钻核卖李)

29.5 王戎女适裴頠,贷钱数万。女归,戎色不悦,女遽还钱,乃释然。(王戎嫁女)

四条故事中,“钻核卖李”最为著名,这时的王戎哪里还像个“名士”,简直是个贪婪成性、毫无人情味儿“吝啬鬼”和“守财奴”了!

《世说新语校笺》

但是且慢,在《惑溺》这个显然带有贬义和批评的门类里,我们还会有其他的发现:

35.6 王安丰妇,常卿安丰。安丰曰:“妇人卿婿,于礼为不敬,后勿复尔。”妇曰:“亲卿爱卿,是以卿卿。我不卿卿,谁当卿卿!”遂恒听之。(卿卿我我)

王戎的夫妻对话令人忍俊不禁,“卿卿我我”的典故就由此而来。与“烛下散筹算计”的那条放在一起,又让我们看到了家庭生活中王戎的另一面。这样,王戎这个人物就不是通过时间的线性发展顺序,而是以空间的“并置”进入读者视野了。其形象亦庄亦谐、忽正忽反、或褒或贬,连贯起来看,颇有哈哈镜般的夸张变形效果。

王戎如此,《世说新语》中其他重要人物如谢安、王导、桓温、王羲之等人亦莫不如是。我们看到,同一人物,在甲条目中是主角,处于舞台的追光之下;而在相隔或远或近的乙条目中,他又成为配角,居于舞台的暗影里了——角度的变换使人的观感也参差变化,扑朔迷离。

《中国小说的历史的变迁》日文译本

鲁迅在评价《红楼梦》的叙事艺术时曾说:

其要点在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。(《中国小说的历史的变迁》第六讲《清小说之四派及末流》)

而事实上,《世说新语》早就先于《红楼梦》一千多年,达到了“叙好人未必全好,写坏人未必全坏”的境界——因为它是分门别类地写人记事,而各个门类正好是对人的由正面到负面各种特点的多元化写照,所以,一个人物可以被编在正面的门类里予以表彰,也可能因为有这样那样的缺点和错误,而被“发配”到负面的门类里予以批评——总之,就像一个多棱镜,可以折射出一个性格丰富而复杂的人物的整体形象来。

这种全方位、多角度、立体式的写人记事的方法,就是我所说的“立体志人法”。

四、“变史家为说家”

关于《世说新语》的文体性质,一向众说纷纭,有说它是历史的,也有说它是小说的,甚至还有以散文目之的,至今莫衷一是。这就涉及这本书的取材范围和改编特色了。

《世说新语笺疏》

(1)取材范围

我们说过,《世说新语》并非原创性作品,而是采撷诸书编撰而成。鲁迅在《中国小说史略》中谓其“乃纂缉旧文,非由自造”,可谓一语中的。这里的“旧文”,就是指《世说新语》取材的前源文献。大体包括以下几种:

一是正史材料。

《世说新语》成书之前,正史不外乎《史记》《汉书》和《三国志》三种(范晔的《后汉书》大体与《世说新语》同时,还算不上“前源文献”)。而考察下来,《世说新语》采纳正史的材料很少,总计不超过10条。这里仅举《贤媛》门一例:

19.3 汉成帝幸赵飞燕,飞燕谗班婕妤祝诅,于是考问。辞曰:“妾闻死生有命,富贵在天。修善尚不蒙福,为邪欲以何望?若鬼神有知,不受邪佞之诉;若其无知,诉之何益?故不为也。”(婕妤妙对)

中华书局版《汉书》

此条出自《汉书·外戚传》,文繁不录。相比之下,《世说新语》更为简约明快。至于原因,我们下文再说。

二是杂史别传。

这与汉晋之际私家修史的风气大有关系。我们从“杂”“别”二字可以看出,这一类著作已渐渐偏离正史的撰述模式,而成为史传向小说蜕变的一个过渡环节。

根据近人叶德辉《世说新语注引用书目》(共484种)及余嘉锡《世说新语笺疏》卷后《引书索引》,刘孝标引用魏晋时期各类杂史40馀种,杂传20馀种,别传80馀种,地志载记及起居注30馀种,家传世谱近50种,杂史别传的分量举足轻重。

可想而知,当时私家修史的成果远不止这些。尽管刘孝标作注的目的并不在考据出处,但刘注所引的这些文献为《世说新语》的编撰提供了参考依据和灵感来源,应该是没有问题的。比如《文学》门第18条:

4.18 阮宣子(脩)有令闻。太尉王夷甫(衍)见而问曰:“老庄与圣教同异?”对曰:“将无同?”太尉善其言,辟之为掾。世谓“三语掾”。卫玠嘲之曰:“一言可辟,何假于三!”宣子曰:“苟是天下人望,亦可无言而辟,复何假于一!”遂相与为友。(三语掾)

《艺文类聚》

根据《艺文类聚》和《太平御览》两部类书所引,这个故事极有可能取材于《卫玠别传》:

太尉王君(衍)见阮千里(瞻)而问曰:“老庄与圣教异同?”阮曰:“将无同?”太尉善其言,辟之为掾。世号阮瞻“三语掾”。王君(当作卫玠——引者注)见而嘲之曰:“一言可以辟,何假于三!”阮曰:“苟是天下民望,亦可无言而辟,复何假于一!”

对比这两条记载,尽管人物有异(一为阮脩、王衍,一为阮瞻、王衍),而内容及语感则几乎完全相同,两者的承传关系一目了然。

三是志人小说。

魏晋之际,随着人才学和人物品藻的兴起,开始出现了专门记录“人间言动”或“言语应对之可称者”的志人小说,最著名的就是东晋裴启的《语林》和郭澄之的《郭子》二书。因为同属“志人小说”,《世说新语》对二书的采用虽不是“照单全收”,也差不多是“应收尽收”(请原谅我用了这个碍眼的词)。

《裴启语林》

据统计,《语林》今存176条,又附录9条,计185条;其中,为《世说新语》所采用的多达64条,占《语林》现有条目数的三分之一还多。相对于《世说新语》全书1130条来说,平均每18则条目中就有1条采自《语林》。而《郭子》的成书则晚于《语林》数十年,距《世说新语》成书更近。

鲁迅《古小说钩沉》所辑录的《郭子》佚文,共有84条,其中,有74条为《世说新语》所采用,比例更是惊人。可见,刘义庆对“志人小说”的性质及宗旨有着清晰的自觉,对相关文献更是“青眼有加”。

四是诗赋杂文。

在刘孝标的《世说注》引用书目中,还有题目赞论类著述10馀种,诗赋杂文70馀种,释道30馀种。《世说新语》的不少条目,就是从这些文献材料中辑录而成,或原文照录,或略加剪裁,或对原材料进行较大的增删和加工。这就涉及《世说新语》的改编特色了。

(2)改编特色

前面说过,《世说新语》到底是一部史书,还是一部小说?这是古今学者一直聚讼纷纭的话题。我们姑且折中一点说吧,《世说新语》的取材近于“史家”,而经过改编后的文本面貌则又更靠近“说家”,此即所谓“变史家为说家”。

《钱牧斋全集》

较早揭示这一点的是清初著名学者、诗人钱谦益。在为郑仲夔《兰畹居清言》所作的序文中,他说:“余少读《世说新语》,辄欣然忘食,已而叹曰:‘临川王,史家之巧人也。生于迁、固之后,变史法而为之者也。’”这里的“史家之巧人”和“变史法而为之”,一则指出了《世说新语》与史传的传承关系,一则又揭示出了其文体上的独特“新变”。

多年以后,钱谦益的族曾孙钱曾也说:“晋人崇尚清谈,临川王变史家为说家,撮略一代人物于清言之中,使千载而下如闻謦欬,如覩须眉。”(《读书敏求记》卷三《杂家》)很显然,钱曾是受了他的祖辈的影响,而“变史家为说家”的说法,特别强调了《世说新语》的“说家”特色,似乎更为切中肯綮。

上文已说,《世说新语》对正史材料的采用相当吝啬,而且还进行了不少剪裁与加工,因而在文风和趣味上与正统的史传相去甚远。究其原因,应该与这种“变史家为说家”的编撰宗旨密切相关。以性质最为接近、也被采录最多的《语林》和《郭子》为例,当能看出此中消息。

《中国小说史略》

在论及《世说新语》与《语林》和《郭子》的关系时,鲁迅曾说:“《世说》文字,间或与裴、郭二家书所记相同。”(《中国小说史略》)但是,这里的“所记相同”等于否定了《世说新语》的改编之功,显然与事实不符。

事实是,《世说新语》在采录前源文献时,基本上贯彻着“变史家为说家”的撰述宗旨,故多少还是有“自造”的成分在——即使对《语林》和《郭子》这样的志人小说也不例外。

其主要改编特色有以下三点:

其一,删削历史人物的背景信息。

即把史传特色明显的“乡、里、姓、字”等内容一概删去。如“满奋畏风”的故事最早见于《语林》,其文如下:

满奋字武秋,体羸,恶风,侍坐晋武帝,屡顾看云母幌,武帝笑之。或云:北窗琉璃屏风,实密似疏。奋有难色,答曰:“臣为吴牛,见月而喘。”或曰是吴质侍魏明帝坐。

而在《世说新语·言语》门中,则做了如下“改编”:

2.20 满奋畏风。在晋武帝坐,北窗作琉璃屏,实密似疏,奋有难色。帝笑之,奋答曰:“臣犹吴牛,见月而喘。”(吴牛喘月)

《世说新语校笺》

不仅满奋“字武秋,体羸,恶风”的背景介绍被删掉,还对“或云”的内容做了“择善而从”的处理,至于文末“或曰是吴质侍魏明帝坐”这样的“传闻异辞”,则干脆略去不提。这不是也有些“自造”的意思吗?

类似例子很多。如《语林》所载:“杨修字德祖,魏初弘农华阴人也,为曹操主簿。曹公至江南,读曹娥碑文,背上别有八字……”云云,而在《世说新语·捷悟》门中,则径直改为:“魏武尝过曹娥碑下,杨修从,碑背上见题作……。”

对于故事的叙述节奏而言,这样的改编显得斩截明快,直奔主题,因而增强了可读性。又如《语林》载:“何晏字平叔,以主婿拜驸马都尉。美姿仪,面绝白……”《世说新语·容止》则作:“何平叔美姿仪,面至白……”省略了人物的姓字背景,叙事节奏加快且不说,也使故事中的人物与读者的时空距离缩短了。

总之,如果把原始故事比作一棵枝繁叶茂的大树,《世说新语》显然做了类似园艺家的修剪工作——剪去了旁逸斜出的枝叶,保留了大树的虬干铁枝——虽然于通常所说的“历史真实”不无损失,但“艺术真实”上却得到了强化。

这种删繁就简的“二度创作”,使故事的情节内核得以凸显,人物形象也更为鲜明生动。这说明,处于志人小说草创阶段的《语林》,尚未完全摆脱史传的叙事模式和“实录”原则,而到了《世说新语》,这一历史包袱才算彻底甩掉。

日本尊经阁藏宋本《世说新语》

当一个历史上实有的人物脱去了“史传”的外衣,从历史的恢弘而又混沌的背景中“淡出”“淡入”于我们的视野时,这个人物就容易给人以类似虚拟的“小说”印象,充满着这样或那样的未定点和意义空白,需要读者用自己的想象加以填补和具体化。这不正是“变史家为说家”的体现吗?

其二,虚化历史时间及重大历史事件。

也即在具体故事的叙述上,《世说新语》自始至终排斥着史传“编年”体例的介入。“编年”叙事最容易给人以“陈年旧事”的直观印象,也更容易获得所谓“历史真实”感。

即便《搜神记》这样的志怪小说,为了“发明神道之不诬”,也常用“晋献公二年”、“献帝初平中”之类的表述对历史时间加以确定,以强化故事的真实性。但在《世说新语》中,这一惯例却被打破了,你几乎看不到“某某元年”之类的时间符号,似乎时间已经完全被“吸附”于人物的言语和行动中了。

以开篇第一条为例,“陈仲举言为士则,行为世范,登车揽辔,有澄清天下之志”数句,因为剔除了人物的背景介绍和故事发生的具体时间,反而给人一种“正在进行”的时态印象。这种“略远取近”“瞬间定格”的叙事策略,在美学上的价值自然要比故作“史语”的《搜神记》高出一筹。

《日本世说新语注释集成》

在《世说新语》中,史传叙事非常看重的时间已经被消解,历史纪年已不再具有独立的言说价值,只是作为人物言行的一部分才具有被叙述的意义,像“周处年少时”、“简文作抚军时”、“郗公值永嘉丧乱”、“顾荣在洛阳”等等表述充斥全书,我们只能通过有限的史识和大可怀疑的史实去连缀、重组那一堆若隐若现于人物言行背后的时间乱麻。——时间消失了,历史安在?《世说新语》的这种将历史时间附丽于人物具体言行之上的叙事手法,与现代小说颇有异曲同工之妙。

美国意识流小说家威廉·福克纳曾说:“我抛开(故事)时间的限制,随意调度书中的人物,结果非常成功,至少在我看来效果极好。我觉得这就证明了我的理论,即时间乃是一种流动的状态,除在个人身上有短暂的体现外,再无其它形式的存在。”

由于对历史人物在特定情境中当下、瞬间、片断性行为的凸现,使《世说新语》形成了一种异代同时、异域同地的独立、自足的时空系统。这正是我们于“千载之下如闻謦欬,如覩须眉”的内在原因。

此外,《世说新语》对于史传所特别关注的重大历史事件,也采取虚化的处理方式。如《言语》门所载:

2.58 桓公入峡,绝壁天悬,腾波迅急。乃叹曰:“既为忠臣,不得为孝子,如何?”(忠臣孝子)

《刘孝标集校注》

刘孝标注引《晋阳秋》称:“温以永和二年,率所领七千馀人伐蜀,拜表辄行。”原来,“桓公入峡”四字,竟暗示着一个重大的军事行动。这里,历史事件虚化为叙事中心的一个模糊的背景,而人物一刹那的心灵悸动则成为叙事的焦点。无疑,这比平铺直叙桓温伐蜀的艰难险阻,更具时空的穿透力,也更能深入读者的心灵。

其三,淡化“历史真实”,强化“艺术真实”。

如前所说,删削历史背景和虚化历史时间及重大事件,是用“做减法”来达到这一目的,那么有没有“做加法”的情况呢?当然有。比如,“韩寿偷香”的故事最早见于《郭子》,其文如下:

贾公闾(充)女悦韩寿,问婢识否;一婢云是其故主,女内怀存想。婢乃往寿家说如此,寿乃令婢通己意,女大喜,遂与通。与韩寿通者乃是陈骞女。骞以韩寿为掾,每会,闻寿有异香气,是外国所贡,一著衣,历日不歇。骞计武帝唯赐己及贾充,他家理无此香;嫌寿与己女通,考问左右,婢具以实对,骞即以女妻寿。未婚而女亡,寿因娶贾氏,故世因传是充女。

显然,这是一则传播渠道不同而内容稍异的传说,也即所谓“传闻异辞”。读这则材料时,因为“原生态”的历史事实过于错综复杂,我们难免会发出“生活比小说更精彩”的感叹。

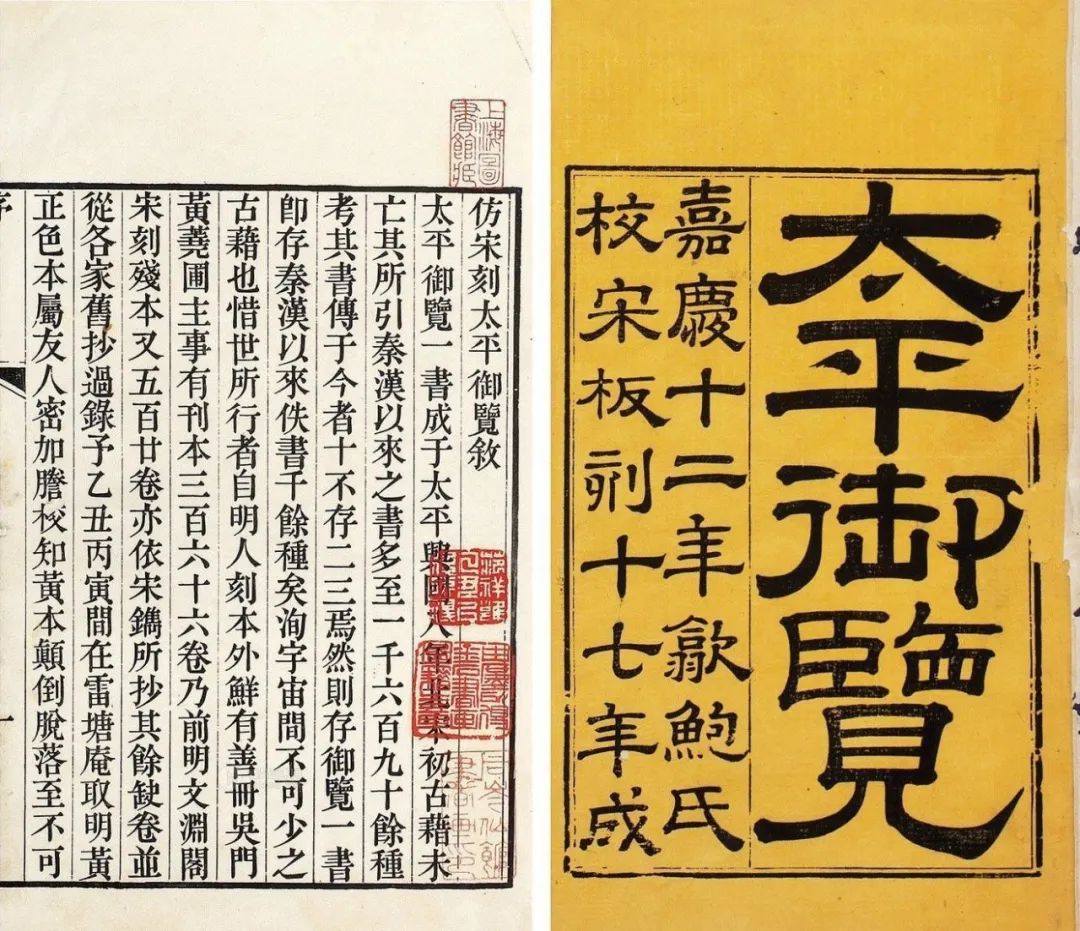

《太平御览》

鲁迅从《太平御览》中辑录《郭子》的这条故事时,特别指出:“案,二说不同,盖前一说是世俗所传,后一说则郭氏论断也。”《郭子》的两说并存的做法显然对保护“历史真实”更有利,但在《世说新语·惑溺》中,故事却得到了极富小说意味的“坐实”:

35.5 韩寿美姿容,贾充辟以为掾。充每聚会,贾女于青琐中看,见寿,说之,恒怀存想,发于吟咏。后婢往寿家,具述如此,并言女光丽。寿闻之心动,遂请婢潜修音问。及期往宿。寿跷捷绝人,逾墙而入,家中莫知。自是充觉女盛自拂拭,说畅有异于常。后会诸吏,闻寿有奇香之气,是外国所贡,一着人则历月不歇。充计武帝唯赐己及陈骞,馀家无此香,疑寿与女通,而垣墙重密,门急峻,何由得尔?乃托言有盗,令人修墙。使反,曰:“其馀无异,唯东北角如有人迹,而墙高非人所逾。”充乃取女左右婢考问。即以状对。充秘之,以女妻寿。(韩寿偷香)

相比《郭子》,《世说新语》显然更会“讲故事”,不仅篇幅增加了,叙事的视角也在不断变换,人物的心理刻画细致入微,情节也可谓一波三折,完全是一篇现代意义的微型小说。

可见,《世说新语》的作者虽然对《语林》《郭子》一类志人小说多有采录,但并非原样照搬,一方面对其中的史传痕迹做了大刀阔斧的删削,另一方面对那些机智的对答和有趣的故事,又尽可能地加以增饰和润色,使其更具“传奇”和“八卦”的小说特色。就这个“韩寿偷香”的故事来说,不是已经埋伏着《西厢记》中张生与崔莺莺爱情故事的诸多“桥段”了吗?

沈尹默节录《世说新语·巧艺》

不仅如此,《世说新语》中不少精彩的故事,甚至是来自合理的独撰与虚构,如果一味追求历史的“真实”,反倒显得吹毛求疵、不解风情了。事实证明,正是这种“变史家为说家”的精巧改编,为《世说新语》增添了迷人的光彩,成了其赢得后世万千读者的关键。

注释:

[1] 按:故事前的序号包括门类序号和条目序号,比如《德行》篇第1条,就标为1.1,以此类推;故事后的四字小标题乃笔者所加,便于读者理解整个故事的大意。