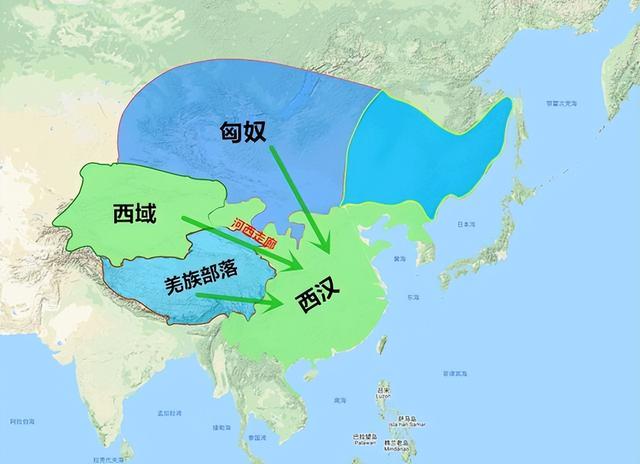

汉宣帝时期,匈奴虽然衰弱了,但多年的大国情结仍让他们不甘失败,元康二年(公元前64年),他们又来生事了。原来,虚闾权渠单于对西域车师前国一直贼心不死,竟不顾国势衰弱,又数次派兵侵扰交河城。使者校尉郑吉于是又从西域诸国征调了七千人前往救援,却遭匈奴两万多骑兵围困。汉宣帝刘询(注1)闻信,立刻召赵充国前来商量救援事宜。

赵充国认为,交河城土地肥美,又是西域北道的咽喉要塞,乃兵家必争之地,更是汉朝掌控丝绸之路及与匈奴争夺丝路贸易之关键,此地不可不保。所以他愿亲自领兵,攻打匈奴右地,如此不但可解郑吉被围之急,还能迫使匈奴退出车师,此乃一举两得也。

可惜,赵充国一番苦心,却遭到了丞相魏相等儒臣的坚决反对。

自武帝尊儒术以来,儒家的地位虽大幅提高,但由于帝国战事频仍、财政窘迫,所以数十年来朝廷的重臣还是以军功阶层与财政官僚为主,但随着太学与五经博士的扩张(注2),以及战事减少与经济恢复,在宣帝一朝出现了越来越多的儒臣,如黄霸、于定国等大臣本来都是法家出身的文法吏,却主动苦读儒家经典,改行做了儒臣。还有蔡义、韦贤、魏相等当世丞相更是齐鲁大儒。当然,这些大儒对于军事外交等实务并不很懂,但刘询志在整顿吏治,教化官德,还需要这些老学究帮忙,所以对他们还算重用。不过,这研究学术出身的官僚,还是搞搞文化建设与意识形态宣传方面比较好,让他们挑大梁是不行的。

果然,魏相的意见非常迂腐:匈奴已经很久没有侵扰汉朝了,汉若出兵,便是不仁不义。何况交河城离汉朝太远,千山万水的,为它劳师靡饷,加重老百姓的负担,不值当啊!要他说干脆把屯田兵全都撤回来,将西域全都让给匈奴,又有何妨?

赵充国闻言为之气结。最近匈奴屡遭天灾人祸已然极衰,而帝国经昭宣中兴,已然极盛,虽劳师糜饷,亦完全撑得起一战,且此一战必大胜之!西域是匈奴最后一块奶酪,据之则匈奴再无赋税收入,坐困漠北,不久必亡!难道经过这么多年可怕而艰难的战争后,大家还要坐视匈奴恢复元气、从容坐大么?不该打的仗当然不能打,但必须打的仗怎可轻言放弃?这帮老夫子啊,竟以市侩小贩数盐量米之智,而断天下军国大事,一点战略眼光也没有。真是误国啊!

最终,宣帝在赵充国与魏相间采取了折中方案:郑吉不可不救,西域不可不争,但交河城可以不要。就这样,汉宣帝命光禄大夫常惠率领酒泉、张掖两郡的精锐骑兵,前往救援郑吉。匈奴得知汉帝国生力军来援,不敢恋战,遂解围而去。然后,宣帝又下诏放弃交河城,命郑吉等官兵南撤千里,退守渠犁屯田基地。

刘询此次决策,乃西汉近十年来对外战略中最大的一个败笔,也是宣帝保守集团对于武帝政策矫枉过正的一次大失误。车师前国乃西域诸国对抗匈奴的北边前线与屏藩,此地若失,匈奴一旦卷土重来,西域必然不保。我们现在回过头看,这无疑是西汉朝由武转文,由盛转衰的一大转折点。而导致这一大转折点的根源,就是儒教神功告成之后,军功政府向儒臣政府的转型导致,在这种大背景下,赵充国、冯奉世、陈汤等大汉名将只能备受掣肘,备受委屈,有的竟连因功封侯都颇遭非议。军人为国舍生忘死,却要遭受此等冷遇,那等到帝国危亡之时,又有谁能拯救它呢?

看来,一个太注重军人的帝国很危险,一个不注重军人的帝国也很危险,两边都不可取。

果然,匈奴虚闾权渠单于在得到车师前国后,日渐感觉汉朝多有顾虑、及姿态放软之势,遂狼性复萌,欲再行大动作,给汉朝以最阴险最狡猾的背后一刀。这就是西羌之乱。同志们,不要打瞌睡,赵充国一生的高潮终于来了,来在他七十六岁的古稀高龄。

所谓羌族,大概与氐族同源,不过西羌大多生活在河西地区及甘肃西南的河湟故地(或称湟水流域,湟水即今西宁河,为黄河支流),而氐族后来则迁到了武都、四川一带,与西南夷合流,这样两族便分了家,不过汉人还是喜欢氐羌连称,其实二者习俗和语言迥异,这是两个完全不同的民族。

然而羌族部落多如牛毛,至少有两百多个,不止青海甘肃陕西一带,就连西藏、四川,甚至新疆南部一带也有它的分支,其人口恐怕还多于匈奴,但与统一的匈奴不同,羌人从未结合成为一个部落联盟。相反,他们中间还存在一种明显的分裂倾向。这首先是因为羌族中始终没出现一个具有绝对武力优势的强大部落;其次是羌族地区资源极度匮乏,人群的认同尤为分歧,每一个部落都需要占有、保护自己的河谷,因而交相侵暴,厮杀不休(学术界称之为“分枝性社会结构”)。

为了抢夺资源,为了部落的生存,羌人生性坚刚勇猛、仗力为雄,其俗披发覆面,扮相炫酷。男人以战死为吉利,以病终为不详,每当病重时多用刀自杀。父母死后扬灰火葬,子女皆不哭泣,而是纵马狂奔、唱歌长啸。徒步作战时,他们多一手持刀一手持木盾,盾牌为圆形,中间隆起甚高;受伤后用到割破马脖颈,接马雪喝下,伤口便很快痊愈。而且他们艰忍耐寒,哪怕妇人产子,也从不避风雪,可见其身体素质之恐怖。如果说匈奴是当时最强悍的草原骑兵,那么羌族就是当时最强悍的山地步兵,还好他们始终没能整合成一个团结的国家,否则亚洲霸权之争夺,恐不一定非在匈奴与汉朝之间展开。

故西汉初年,西羌各部皆臣服于匈奴,直到霍去病横空出世,匈奴势力在河西绝迹,武帝便在元鼎二年(公元前115年),于浑邪王故地置酒泉郡,对其进行武装殖民;后又分置武威郡,最终隔断了西羌与匈奴的联系。其后又派军队占据了湟水流域通向河西走廊的要冲令居县,在此处筑塞、通渠,置田官吏卒于此。这样西羌的生存空间遭到挤压,他们自然要反抗。元鼎六年(公元前111年),诸西羌部落解仇结盟,合兵10余万,进攻令居、安故(今甘肃省临洮县南),并包围了枹罕(今临夏市,枹音浮)。警讯传来,武帝立遣将军李息、光禄勋徐自为领兵十万前往平乱,历时五六载,这才与将其搞定。西羌战败后,益加可怜,又被汉朝赶出了土地肥沃的河湟故地,无奈逃到湟水南岸的青海湖一带放牧。一个农耕民族从此被生生逼成了游牧民族,可怜,可叹!

此后,汉朝始置护羌校尉,秩比两千石,持节总领西羌事务,主要工作为按期巡视西羌各部,处理部落纠纷,协调民族关系,并监视羌人的一举一动,以防他们再次叛乱。

转眼到了汉昭帝时,汉朝为了进一步稳固帝国西陲的边防,于始元六年(公元前81年)在西羌河湟故地增设了金城郡,治所在允吾(今甘肃永靖西北),辖今甘肃省兰州市以西、青海省青海湖以东的广大地区,并筑塞徙汉民实之,以壮大其力量。而郡名金城者,如金铸成,意其坚固也。果然,湟水流域自此二十年太平无事,直到汉宣帝元康四年(公元前62年),汉朝的一次用人失误,再次在湟水两岸引发一场巨乱。

原来,就在这一年,汉宣帝派光禄大夫义渠安国(当为义渠部落后裔)出使西羌,宣导汉朝的民族政策。西羌先零部落的酋豪便趁机向义渠安国提出了一个居心叵测的请求:“愿时渡湟水北,逐民所不田处畜牧。”

西羌自从迁徙到青海湖一带后,日子过的很艰苦,所谓人穷思归,河湟故地那美丽富饶的河谷山川就是他们梦中的家园啊,只要能够回去,他们向义渠安国保证,绝不侵扰农田,他们只在汉民弃耕的荒地上从事放牧即可。不管怎么说。义渠部落也是古羌的一个分支,与西羌人两百年前(战国秦昭王时)还是一家呀!

家乡,这两个最普通也最亲切的字眼,顿时把感情丰富的义渠安国给打动了。他二话不说,立刻答应了羌人的请求。然后回朝述职,向宣帝刘询禀明一切。

旁边的赵充国一听此事,立刻跳了起来,大喊糟糕。

为什么?因为汉朝群臣中没有人比赵充国了解西羌。我们开头就讲过,赵充国本是陇西上卦人,后响应武帝移民河西的号召,举家迁往金城令居,并在那里渡过了自己的青少年时代。令居为汉羌间的要塞,赵充国少时便与羌族混居,最明白羌人的习性与心思:他们回到了魂牵梦绕的故土,怎么可能乖乖的避开汉人农田去放牧?他们肯定另有所图!义渠安国感情用事,奉使不敬,擅作主张,招寇生事,其心当诛也!

刘询看了赵充国的上书,心中也暗道不妙,但他还存着一丝侥幸:或许事情还没有那么糟吧,只要河西边臣对羌人善加抚慰,劝其毋动,或许局势尚可挽救?

然而刘询错了,事情很快就变得无法控制了。西羌各部落以汉使有言在先为由,不顾汉军阻拦,强行渡过湟水,黑压压一片,如马蜂、如蝗虫、如潮水般涌入金城、武威各郡县,根本无法禁止,这可真是请神容易送神难了。

刘询只能吩咐各郡县先严加监控西羌各部落移民,等待下一步的命令。

然而不久,河西各郡县向刘询报告了一个更可怕的消息:本来仇杀不断、不共戴天的西羌诸部落,竟然握手言和了!!!

原来,西羌在湟水流域扎下脚跟后,先零部落酋豪马上就站出来牵头,开了个出人意料的高层会议:串联西羌各部落首领共两百余人,互相解除仇怨,交换人质,订立盟约,摒弃前嫌,通力合作,结成西羌统一战线,共创各部美好未来。

一盘散沙的西羌,其战斗力恐怕还不如西域一小国,然而团结紧密的西羌联盟,其实力绝不逊于鼎盛时期的匈奴。直觉告诉刘询,事情恐怕大条了,现在只有赵充国能帮他解决问题。快,快召营平侯进宫议事!

赵充国告诉刘询,事情不是恐怕大条了,而是肯定大条了!为什么?我们来回顾一下历史吧!

汉武帝元鼎六年(公元前111年),诸羌部落解仇结盟,进攻令居,与匈奴遥相呼应。我军发兵十万前往讨伐,历时数载,才将其平定。

征和三年(公元前90年),还是这个西羌先零部落的首领,遣使与匈奴勾结,匈奴人表示:“今汉贰师将军李广利众十余万人降我匈奴,汉势大衰。羌人为汉事苦。张掖、酒泉本我匈奴地,地肥美,不如共击而居之。”

这两次历史事件说明,诸羌部落结盟,其背后的主使者就是匈奴,他们这个计划已经筹备了数十年了,现在忽然爆发,赵充国一点儿都不奇怪。

所以赵充国的结论就是:如今匈奴日渐窘迫,西域也渐不保,他们现在唯一的希望就是老盟友西羌。臣有理由怀疑匈奴使者已经秘密潜入西羌部落中,策划里应外合,两面夹击,颠覆我河西移民区,从而切断汉朝与西域之间的联系,以达到其独霸西域、重新崛起之目的。现在我们要做的就是未雨绸缪,早作防范,把他们的计划扼杀于摇篮之中。否则若我与羌军陷入恶战,匈奴精骑再趁虚入关,抢夺河西,独占西域,乃至进犯关中,则我大汉这些年的休养生息,就白费了。

刘询闻言心头一震,赶紧吩咐河西各郡县,严密监视匈奴动静,如有异动,立刻报告。

一个多月后,河西情报人员传来可靠消息:西羌某部落狼何派人联络匈奴,密谋进攻楼兰与敦煌。事急矣,若此二交通要道被夺,则郑吉的数千西域屯田兵必将孤悬绝域,坐以待毙。

事实证明,赵充国的判断果然又是准确无比。这可真是国有一老,如有一宝啊!菜是嫩的香;姜,还是老的辣。

刘询发完一番感慨,然后虚心请教:老将军,现在情势危急,我们该怎么办!

赵充国表示:现在事情已经很清楚了,匈奴与西羌中某些野心家已经达成了秘密协议,估计等到秋天马肥之后,就会发难。我们现在应抓紧时间,立刻派使者巡视边塞,囤积粮草三百万斛,以充分备战,加强守御,使羌人不敢妄动。同时区别善恶,严打首犯,宽赦胁从,分化离间,瓦解联盟,以先下手为强,破坏匈奴的阴谋计划!

而这个使者的最好人选,正是赵充国平日甚为看重并多次举荐的酒泉太守辛武贤。

刘询接受了赵充国的建议,但在具体派谁来实施这个建议的时候,他却又将赵充国一脚撇开,让丞相魏相与御史大夫丙吉来谋划此事。魏、丙二人竟不同意让辛武贤出使,反提出让义渠安国戴罪立功,前去搞定西羌人。

这两位老夫子的意思是:娄子既然是义渠安国捅出来的,最后当然也该由他来收场。派别人去,怕羌人不认账!

刘询同意了。不仅同意了,而且还给了义渠安国调兵的虎符,吩咐他紧急之时可便宜行事。

赵充国闻信,心中暗暗叫苦,他活了这么大岁数,什么人没见过,义渠安国上次做事就不靠谱,这次恐怕更不会吸取教训。

可是,宣帝诏令已下,魏丙二人也信心十足,义渠安国更是雄心万丈。赵充国已经不可能再反对了,反对也是无效,所以只能闭嘴,然后静观其变吧。

果然,义渠安国这个愣头青决心将“不靠谱”进行到底了。他早就打定主意:什么瓦解羌人联盟,破坏他们与匈奴的阴谋,没必要,全杀光得了!这些可恶的蛮夷,竟敢欺骗本大人的感情,让我在朝廷中颜面丧尽,本大人能饶得了他们吗?当然不能。

于是次年神爵元年(公元前61年)春,义渠安国率领两千骑兵,来到羌人聚居处附近,扎下营寨,召集先零等三十多个西羌部落首领前来开会,会开到一半,义渠安国忽然变脸,说你们这些羌人全都狡猾狡猾的,必须人道毁灭!

说完,义渠安国大开杀戒,将这三十多个羌人部落首领全都砍了。接着,他又趁羌人不备,发兵攻打羌人聚居区,再次斩杀千余无辜羌族百姓。那叫一个解气。

可惜,安国兄的解气行为,并没有让西羌分崩离析、俯首称臣,反而让他们更团结的倒向了匈奴一边。

西羌各部其实并没有全跟匈奴勾结,比如以靡当儿、靡忘为首的一部分羌人首领,他们就是亲附汉朝的投降派,主张归顺大汉,与汉人在河湟地区和平共处。勾结匈奴的只是一小撮别有用心的坏分子。

然而现在,安国兄这一次不分忠奸善恶的大杀戮,使得本已受汉封为“归义侯”的先零首领杨玉等人,恐惧与愤怒交加,对汉朝彻底失去了信任,乃鼓动、裹挟包括靡当儿、靡忘在内的西羌各部首领,揭竿而起,向汉朝边塞城邑发动猛烈的攻击,一连杀死了好几名地方政府官员。

义渠安国当然也未能幸免,他的部队在浩亹(音高门,在今甘肃永登县西南、大通河东岸)这个地方遭到羌军袭击,伤亡惨重,所携兵器、粮草、辎重损失殆尽。安国也不遑顾及,只是逃命要紧,一口气跑至令居(今甘肃永登西北,护羌校尉治所),闭城拒守,赶紧向长安求援。

背信弃义,滥杀无辜,只图自己快意,不顾国家安危。利用自己的权力,往双手涂满西羌百姓的鲜血,惹出滔天大祸,丢人丢面又丢粮,然后拍拍屁股逃命,义渠安国无耻至极!

赵充国活了这么大岁数,什么人没见过,眼力果然够毒。关于义渠安国的任用,魏相老夫子又误了一次国,史书还说此人乃汉宣中兴名臣,本作者持保留意见。

刘询闻信立时慌了:糟糕,这一来二去,连用带丢,汉朝之前为防备叛乱、而在金城郡(今甘肃兰州一带)搜购囤积的四十万斛粮食,转眼就被义渠安国丢掉一半。再要派大军平叛,长途转输,征发劳役,花费就不是一点点了,没几十亿钱根本搞不定。

一失足成千古恨,用错一个人,整个国家被拖垮。

现在再说这些已经没有用了,战事已开,现在只有打了,但具体派谁领兵去打,派多少人去打,具体怎么打,这些刘询完全没有主意,他只能再去请教赵充国。

不过刘询不大好意思再召赵充国入宫了,毕竟老爷子今年已有七十六岁高龄,是有史以来年龄最大的一位军事统帅(姜子牙的年龄带有传说性质,令人难以置信),在当时与苏武并称为朝廷两大老国宝,这种国宝即使不放在博物馆里珍藏,也该对其表示最高的尊重与礼遇。何况当初任用义渠安国之时,朝廷就把老将军撇在一旁,现在出了问题又来找人家帮忙,宣帝实在感觉很惭愧。

于是刘询找来御史大夫丙吉,要他亲自去营平侯府一趟,先道歉承认自己用人失误,然后再请教一下赵老爷子,问他谁可以领兵打赢这场仗?

赵充国爽朗一笑:我知道有一个人,非常非常的合适,没有人比他更合适。

丙吉大喜,忙问是谁。

赵充国又一笑:这个人就是我,老臣赵充国!

注1:汉宣帝原名刘病已,后因此二字使用率很高,百姓太多需要避讳,故改名为刘询。

注2:汉武帝之后,太学里的学生名额大大增加,武帝时只有五十人,昭帝时增加到百人,宣帝末期又增加到两百人。按照规定,太学生毕业后要参加考试,成绩甲等入宫为郎官,成绩乙等外放到老家为掾吏。另外, 随着儒学研究的发展,儒教派别也越来越多,到汉宣帝时,五经博士已经增加到了十二个博士点。于是,大批儒生被培养成为朗吏,充斥政府各级部门,并逐级提升为官,走上领导岗位,成为了帝国朝臣的主流。