作者 于明诠

大约自九十年代初期(20世纪)开始,我在学书认识上发生了一次转变,由对“二王”孙过庭一路的帖学经典的喜好、临习转移到对墓志造像碑派书法的热爱。

近十年来,我对这种稚拙生动充满野趣与生机的墓志书法热爱有加,反复临习思考,乐此不疲。具体说来,在众多的墓志品类中,我最喜爱的是《刘怀民墓志》、《吐谷浑墓志》、《元彬墓志》、《元腾墓志》和《唐耀墓志》五种。下面就结合自己对这五种墓志的临习体会,谈几点粗浅认识。

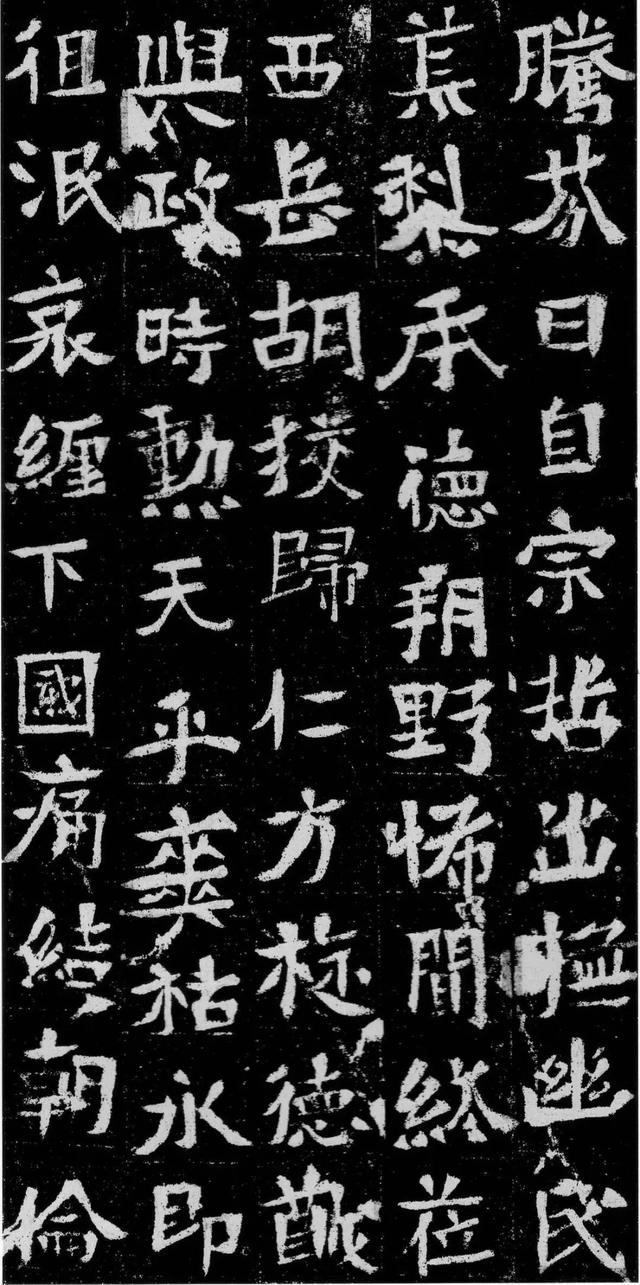

《元腾墓志》整体与局部

说到墓志,最使我们困惑的往往有两个问题,一是它不属名家手笔,是否算得书法传统经典?作为临习对象,是否是取法乎“上”?二是“刀锋”、“笔锋”问题,如何“透过刀锋看笔锋”(启功先生语)?

对这两个问题我是这样理解的:

其一,墓志书写者固然未必是当时的书法名家,刻工在刻制过程中也固然对书写原迹的理解上存有一定的误差,甚至在刻制过程中会对书迹造成某些破坏(如线条点画的逼真程度及漏刻、错刻等等),但一旦我们面对它时,它就是一件完整、真实、具体的作品,只要“这件”作品好就行了,正如那些甲骨、青铜、石鼓及摩崖刻石一样,它的整体艺术效果感动我们、征服我们是最重要的,至于其创作者是名家贵族还是庶民百姓并没有什么关系。

其二,“刀锋”、“笔锋”问题,启功先生说“透过刀锋看笔锋”,这话没错。本来嘛,刀刻无论多么细致入微都不能完全把“写”的意趣全部体现出来,如果一味地学刀之刻痕,可能会失之呆板生硬。但问题并非如此简单,固然“刀锋”不能绝对真实地体现“笔锋”,但“笔锋”也不可能毫发不差地再现“刀锋”。如此看来,主张“透过刀锋看笔锋”固然有理,但害怕石面上的“刀锋”误导你纸面上“笔锋”的担心,多少也有点多余。况且墓志书法之所以让我们为之叹服的朴拙生动野逸苍茫的风格之美,恰恰是“刀锋”及石面的剥蚀漫漶等诸多因素共同合成的。

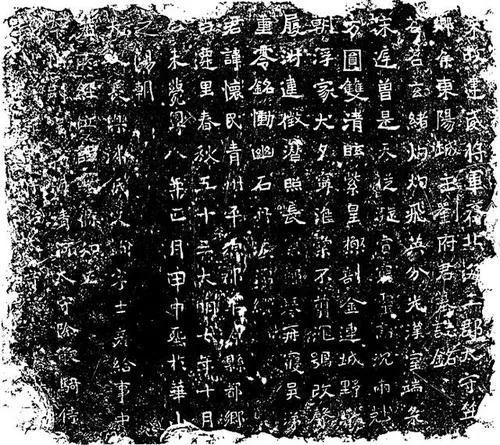

《元彬墓志》整体与局部

因此,我们可以这样认为,正是未必名家的书手、刻石工匠及历史风雨共同“联手”为我们创造了墓志书法艺术的“这”一种美。想通了这两个问题之后,那么如果你对墓志书法真正产生了发自内心欲罢不能的喜爱之情,你便可以有一万个理由认定它就是你自己心目中的“王羲之”、《兰亭序》。

举个例子说,梅兰芳本领再大,几乎成了中国京剧表演艺术的代名词,但你若学花脸,还得跟金少山、裘盛戎学,不必硬跟梅兰芳凑热闹。如果某人执意认定因墓志书法作者无名,并贬之为“二王”之外的“非正统”书法,甚至将其排除在书法传统之外,那就是一个观念的问题了。

《刘怀民墓志》整体与局部

我最初喜欢的两种墓志书法是《元腾墓志》和《元彬墓志》,前者刻于北魏神龟二年,即公元519年,1925年出土于河南洛阳,后者刻于北魏太和二十三年即公元499年,同年出土于同一地区,两者刻制的时间仅差二十年,其书体风格又极为相近,可见是当时中原书风的基本面貌。两者刻工皆很精致,可谓毫发毕现,应该说是较好地体现了书写原貌的。其字体亦十分成熟,每个线条点画的起笔、收笔、运笔、使转皆十分讲究,很见功力,应该说其书写者尽管没留下姓名,但却是一位造诣颇高的书法家,而绝非一般民间书手。尤其是写刻略晚的《元腾墓志》更为优雅工整。

如果将其与当时的名家墨迹比较,不仅精整,功力不见逊色,而且还平添了自然生动之趣。而若以自然生动论之,《元彬墓志》似更胜一筹。通过对这两件墓志的临习,我渐渐体悟到了线条点画质感质量的涵义。我时时产生这样的幻觉—执笔即如执刀,当锋颖触纸的刹那间,我似乎一下子找到了那种笔锋“杀”纸的快感,无论线条的轻重粗细,我在书写时都力求使之不飘不滑不浮。这是我在临习“二王”孙过庭时未曾得到的感觉,当然,这仅是我个人的—但也是真实的感觉。

《刘怀民墓志》(刻于南朝宋大明八年即公元四六四年,清光绪年间出土于山东青州),此墓志初看来与云南《爨龙颜碑》、陕西《华岳庙碑》及河南《嵩高灵庙碑》之字态近似,但细看来却有着它们不可替代的突出特点,一是线条细劲圆转如玉箸,结字雍容略带隶意,显得秀润而古雅。我曾经很长时间以来特别偏好此墓志的这两个特点,一度把字写得细劲圆润,并试图在结体上营造一种雍容、慵懒的感觉。正是从这个意义上说,此墓志虽然不足二百字,但在我的学书过程中却有着十分重要的意义。

而刻于北魏永安元年即公元529年,1920年出土于河南洛阳的另一墓志——《唐耀墓志》亦十分精彩。此志不仅写刻俱精毫发毕现,而且结体欹侧多变生涩稚拙,正如王镛先生所评“一个‘生’字,会使欣赏者在人为的粉饰、技巧的烂熟之外,发现一点生命本体的质朴和不同于时尚的外部构成模式。一个‘拙’字,是欣赏者透过习俗观念的掩饰,看到了某些内在的真实,亦即书刻者心迹的流露”(荣宝斋1990年版《墓志书法精选》第一册)。

《吐谷浑墓志》整体与局部

在墓志书法中,最使我着迷、临习时间最为长久的要数《吐谷浑墓志》。此志刻于北魏建义元年即公元528年,1921年出土于河南洛阳,此志最使我着迷之处是其醉意朦胧慵懒幽默的结体。那不是我们通常所说的什么“粗头乱服”,而是一种文人醉饮之后的淡淡放纵。那种行走坐卧的姿态似乎让我看到了竹林七贤萧散洒脱的魏晋风度,仿佛让我感受到了夜月下东坡扶杖醉归的诗酒心情。

也许在今天某些人眼里,这或许是一种“病态”甚至“丑态”,但却实在是我内心深处十分向往的一种艺术境界。因为特别喜欢此墓志,我经常将其印刷本带在身边翻看临习,一九九五年、二零零一年我先后两次出版个人书法集都选入了此墓志的临作。不仅如此,我还买了多本此墓志的书册,推荐并赠送喜欢的朋友。

在临习过程中,另外还需要讨论两个具体的问题。

一是笔法问题。

为了突出点画的质感和线条挥写的起止与转折,首先要加重提按动作,为此在用笔上要力求做到“稳、准、狠”。同时为了取得“生、涩、拙、野、辣”的艺术效果,不仅要做到用笔的灵动,要“八面出锋”,甚至要充分运用笔之锋颖,做“切”“剔”“剜”“拖”“抹”等动作,以丰富其通常意义的用笔方法。所有这些都可能与我们通常所说的“二王”笔法相左。

由此也可看出碑学系脉用笔方法甚至比帖学系脉用笔方法更加丰富,而不是相反。对此,包世臣在《艺舟双楫》中曾明确地指出:“余观六朝碑拓,行处皆留,留处皆行。凡横直平过之处,行处也,古人必逐步顿挫,不使率然径去,是行处皆留也。转折挑剔之处,留处也,古人必提锋暗转,不肯擫笔使墨旁出,是留处皆行也。”包氏不愧真知书者,他是真正“透过刀锋”看见“笔锋”的。

二是结体的美丑问题。

由于六朝墓志长期埋于地下,大多数在上世纪之初才大量出土,所以它作为一种书法样式(主要指字体结构)和待参考加工的原材料,一直没有参与到长达一千五百年的书法风格流派的发展演变过程中来。一千五百年呵!一代代的人们早已熟悉了那些诸多的既成的书法样式,而一旦看到墓志书法这些生面孔,很容易将其视为丑态怪物。由少见而多怪,这实在是我们这个民族的一种惰性心理,当年穿长袍梳辫子的大清遗老眼里剪掉辫子西装革履的革命党人形象无疑最“丑”,而穿旗袍短裙的女学生在赵老太爷眼里不仅“丑”而简直就是“淫”了。

近见许多文章又争论起那些无聊的“美丑”问题来,看来很有必要对某些朋友重提一句常识,那就是任何时候任何事情“以貌取人”的做法都没有多少道理。当然,墓志书法品类丰富而精芜驳杂,特别是有许多墓志确系当时水平不高的民间书手刻手所为,粗糙芜劣者亦多。我们在临习时必须对其作一番去粗取精的研磨功夫。不辨精粗优劣照搬照抄当然是不应该的。但问题又来了,照搬照抄王羲之的《兰亭序》就应该么?正因为墓志书法的这种民间意味—精到、精彩而非精纯、精熟,给我们每位临习者留下了充分发挥自己艺术想象和创造的空间,这正是墓志书法对于我们学书者的参考价值及启发意义之所在。

以上只是我个人临习墓志书法的几点粗浅认识。其实,墓志书法也只是我学习古代传统书法的一个方面。个人浅见认为,任何一家一帖即使如“天下第X行书”云云,也不能放之四海而皆准,也不能或不会完全适合每一位学书者,而且正如“一千个观众眼里有一千个哈姆雷特”一样,同一碑帖在不同的学书者心目中亦不应也不会完全一样。艺术创造是个人行为,大家在对待古人及碑帖的学习问题上,都应充分注重发挥自己的主观感受和自我意识,这才是最重要的。