《清·孙氏绘〈红楼梦〉画册》(以下简称“孙氏画册”)是孙温、孙允谟伯侄至少历时53年合力完成的稀世巨作,其创作最早不晚于1877年,最晚不早于1930年,两人至少有 18 年的创作交叉阶段[1]。

孙温、孙允谟的创作时间图示(许军杰绘制)

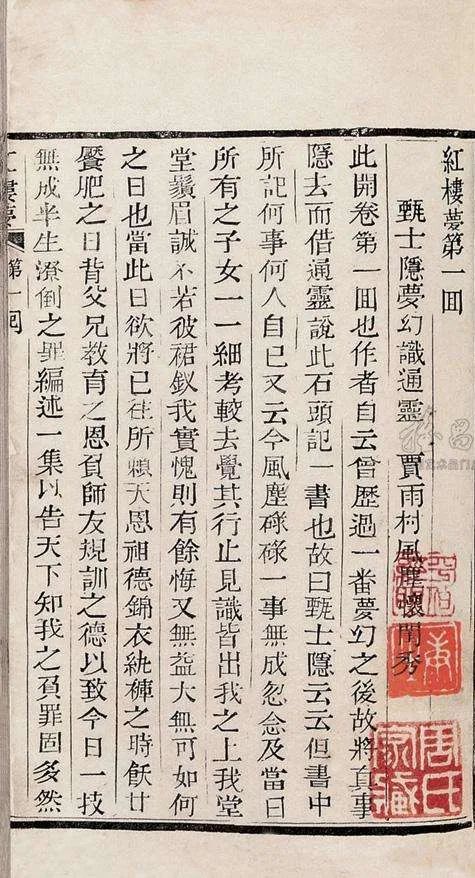

1959年7月,画册从上海文物保管委员会拨交旅顺博物馆[2]。画册在完成之后是如何入藏上海文物保管委员会的?这其间的流传经过无疑是画册递藏过程中的重要一环,却因为资料欠奉一直是学界的未解之谜。

本文试图从画册中粘附的回目签条入手考察,结合实物和采访资料,补白这段空缺的历史。

孙氏画册原件为推蓬装(即上下开合的蝴蝶装),共计230幅画面。在每幅画面对开的空白页上,皆粘有一张签条,上面书写了相应画面的名称。

在以往十余次的画册展览中,采取的基本都是将画页装框的展陈方式,画心页露出,签条页往往被衬纸遮盖,因此这部分重要的文字信息长时间未得到研究者的关注。

自2004年至今,画册的影印出版物层出不穷,笔者手中有作家出版社2004年版、连环画出版社2015年版、作家出版社2016年版、上海古籍出版社2019年版、北京时代华文书局2019年版、中国青年出版社2021年版6种,此外还有一种瓷绘本(中国书店2015年版)。

经过比对,作为图名收入以上出版物中的签条文字内容均不尽相同,甚至同册中内文图名与附录图名亦有出入,有些版本则干脆完全另拟图名,这些情况给研究带来了不小的困扰。

2023年初,笔者应雅昌文化集团之邀为孙氏画册编文撰稿[3]。鉴于已经发现过往出版物在图名上出现的种种问题,为使收藏者和研究者最大程度了解文物原貌,于是产生了整理一版忠实原件的签条图名的想法。

雅昌文化集团、旅顺博物馆编《珍藏版红楼梦绘画图集》

在旅顺博物馆馆方的大力支持下,笔者有幸获观了完整的签条照片。

统而观之,在全套画册中,除首册首开及第三开的签条是由毛笔所书,其余画面上的签条皆是以黑色或蓝色的硬笔写成。每开画面的图名或长或短,一至四句不等,每句为八字[4],图名下还写有对应的原著回数。

经笔者统计,230张签条上共有文字325句,其中大部分取自原著回目,其余则是根据画面情节新拟。

在《红楼梦》铅石印本的绣像系统里,常以240幅回目画表现120回文本内容,回目题于画上,画面内容一般严格对应回目文意。到了晚期,书坊出于节省成本的考虑,将回目画数量削减为120幅或60幅,即以一幅回目画表现一回或两回情节,多个场景间以树木、山石、云纹等元素做自然分割。

孙氏画册并未遵循这样的传统规格,而是体现出较强的自由性——表现每回情节的图幅数量少至一幅,多至十余幅,也偶将两回情节合置于一幅,有些章回甚至没有独立的画面。故而产生了120条原著回目既不够用,有些还需要舍弃的问题,这便是有些图名需要新拟的原因所在。

《梦影红楼:旅顺博物馆藏孙温绘全本红楼梦》

如果从文本角度审视签条上的图名,其中存在讹误、空题、错位、反序等复杂情况,下面逐一讨论。

(一)讹误

1. 讹误的第一种情况是图名中有不少错别字,兹举数例:

第一册第五开“贾雨村风尘坏闺秀”之“坏”应作“怀”;

第一册第八开“贾雨村用桥接娇杏”之“桥”应作“轿”;

第二册第四开“宝玉痴狂很摔那玉”之“很”应作“狠”;

第二册第五开“门子私室蜜禀权势”之“蜜”应作“密”;

第五册第二开“林黛玉却赐芩香串”之“芩”应作“苓”;

第七册第八开“荣国府宝钗故生辰”之“故”应作“做”;

第十二册第六开“欺幼主刁奴蓄检心”之“检”应作“险”;

第十二册第十开“杏子阴假凤泣虚凤”之“虚凤”应作“虚凰”;

第十九册第二开“送果品小郎惊巨测”之“巨”应作“叵”;

第廿三册第五开“候门女寄身乡村中”之“候”应作“侯”。

2. 讹误的第二种情况是图名与画面完全无关,共计五例:

第一册第五开“冷子兴演说荣国府”属于接续“贾雨村风尘怀闺秀”的惯性误写,同册末开才绘及此情节;

第六册第五开所绘为原著第十七回贾政带领众人进入怡红院的场景,图题“贾政游园同归书房”属同一回内情节,同册第八开绘及;

第十六册第六开所绘为原著第八十一回黛玉劝宝玉考取功名,宝玉心中不悦的场景,图题“贾宝玉伤心述缘故”则指的是同回首王夫人问询宝玉为何泣泪,宝玉答说为迎春而伤心;

第十八册第二开所绘为原著第八十七回众姊妹探望黛玉,黛玉看到旧物簌簌泪下的场景,图题“薛姨妈照看荣国府”属于同回情节,在画面中并未体现。

孙温绘大观园

第廿一册第六开所绘为原著第一百〇九回“候芳魂五儿承错爱”情节,图题“施毒计金桂自焚身”属于未辨清画面内容,接续前幅情节的惯性误写。

3. 讹误的第三种情况是题签者对于原著文本的误解,如:

第一册第八开“贾雨村用桥(按:应作‘轿’)接娇杏”表述不确,原文为封肃“乘夜只用一乘小轿,便把娇杏送去了”[5],并非贾雨村主动来接。

第二册第三开“林黛玉初至宁国府”及第八册第二开“宝玉问病至宁国府”均属未弄清贾赦院的地理方位,把属于荣国府的贾赦院当作了宁国府的一部分。

(二)空题

空题指的是图名中的部分文字内容未在画面中体现,如:

第七册第五开所绘为原著第十九回宝玉撞见茗烟和卍儿偷情及“意绵绵静日玉生香” 两处情节,图名中只体现了前者,遗漏了后者,多出未绘及的“情切切良宵花解语”应属于对画面内容误判;

孙温绘情切切良宵花解语

第九册第十开所绘为原著第三十五回“白玉钏亲尝莲叶羹”及第三十六回“绣鸳鸯梦兆绛芸轩”两处情节,图名中只体现了前者,遗漏了后者,多出未绘及的“黄金莺巧结梅花络”;

第十册第二开所绘为原著第三十八回众人在藕香榭饮宴吃螃蟹的情节,图名中多出未绘及的“蘅芜院夜拟菊花题”;

第十二册第一开所绘包括图名中“胡庸医乱用虎狼药”及“俏平儿情掩虾须镯”两处情节,未绘及图名中的“薛小妹新编怀古诗”;

第十二册第十开所绘包括“杏子阴假凤泣虚凤(按:应作‘凰’)”,未绘及图名中的“茜纱窗真情揆痴理”;

第十四册第九开所绘包括图名中“鸳鸯女无意遇鸳鸯”情节,未绘及图名中的“嫌隙人有心生嫌隙”,等等。

(三)错位

错位指的是画面的相应图名出现在相邻前后页。如第十册第八开“王凤姐摆饭秋爽斋”应归入上一幅图名中;第十一册第八开“脂粉香娃割腥啖膻”应归入下一幅图名中。

(四)反序

反序指的是图名中的情节顺序与实际发生顺序相反,分为两种不同情况。

孙温绘蘅芜苑

1. 反序的第一种情况产生于一幅图名内,即前后两句叙次颠倒。

与如第三册第六开“薛宝钗巧合认通灵 贾宝玉奇缘识金锁”、第四册第一开“张太医论病细穷源 金寡妇贪利权受辱”、第四册第二开“见熙凤贾瑞起淫心 王熙凤问病秦可卿”、第五册第二开“贾元春才选凤藻宫 林黛玉却赐芩(按:应作‘苓’)香串”、第八册第八开“埋香冢黛玉泣残红 花园中暇游观鹤舞”、第十六册第三开“美香菱屈受贪夫棒 公子替人担心虑后”、第廿一册第四开“散花寺神谶占异兆 大观园月夜警幽魂”、第廿三册第二开“惜春出家玉漏因果 记微嫌舅兄欺弱女”等都属此类情况。

这是因为画家作画时常将一回或两回内多个情节合绘于一幅画面中,而题签者在书写图名点明场景时,却并未严格遵循原著文本的情节逻辑。

2. 反序的第二种情况产生于相邻的两幅图名中。

第十六册第二开图题“怡红公子悲别成疾”,第十六册第三开图题“美香菱屈受贪夫棒 公子替人担心虑后”,若按情节逻辑,前者发生于后者两个情节之间。

孙温绘美香菱屈受贪夫棒

同样的,第廿三册第八开图题“接家书得悉政返家”,第廿三册第九开图题“花袭人梦幻僧宝玉 贾琏为孤女托乡姥 合家团圆悲喜交欢”,前者发生于后者三个情节之间。

这是由于画家将“怡红公子悲别成疾”“接家书得悉政返家”两个情节单独拿出,画为前幅;而将在此之前发生的“公子替人担心虑后”“花袭人梦幻僧宝玉”与在此之后发生的其他情节进行了合并,画为后幅,因而题签者亦不得不反序题名。画家这样处理通常是出于画面需要,有时会收获意想不到的效果。

如第十六册第三开经过调整,将薛蟠成亲前奔波前后、满怀期待的香菱和薛蟠成亲后遭到痛打、满腹委屈的香菱绘于一幅画面中,形成鲜明的对比,不仅深化了香菱命运的悲剧色彩,也提升了画面的艺术感染力。

或问,签条上这些文字是何人所写?是画家本人吗?

细观全套孙氏画册,可以发现数开画面的画心边缘还有隐约可见的编号和图注,有些已经被蓝色绫边盖住了一部分,如第十九册第三开“纵淫心宝蟾工设计”、第廿二册第八开“贾宝玉悟道知因果”、第廿二册第九开“送慈柩故乡全孝道”、第廿三册第一开“欣聚党恶子独承家,一百一十七回其二”、第廿三册第二开“记微嫌舅兄欺弱女,一百一十八回” 第廿三册第三开“惊谜语妻妾谏痴人,一百一十八回”等。

从它们的书写位置与构图的关系看,这些序号和图注当系画家完成后所写,方便排序统筹。在装池时,靠近边缘的图注为绫边所完全或部分遮盖,而更靠近画心的图注得以保留下来。

刘广堂编《全本红楼梦》

画册的最早研究者刘广堂先生认为,签条上的图名就来源于画面上原本的图注,是在装裱之前被人抄录下来并附在画册中[6]。

通过前文对签条图名的分析,我们能够感觉到书写者文化水平有限,不仅常写错别字,而且对于画面内容明显也不那么熟悉,经常产生误判,笔者实难相信这会是精心创作的画家本人所为。

如果按书写工具来区分,230张签条包含三种不同笔迹:

(一)用毛笔所写端正娟秀的小楷,这样的签条仅有两张。

(二)出现比重最大的黑色钢笔字,字迹有时工整,有时十分潦草,图名中的问题皆存在于这种笔迹下。比对毛笔字与钢笔字中共有的“隐”“灵”二字,写法完全不同,从而可判断非一人所书。

(三)还有少量几张签条是以蓝色圆珠笔写成的,所用纸张质地也和前两者不一样,但字迹与钢笔字较为接近,似为一人所写。1948年9月,中国第一支国产圆珠笔在上海诞生,所以这几张签条的书写时间只能在此之后。

孙温绘贾宝玉初会林黛玉

综合种种迹象来看,230张签条的书写者应该至少有两人。笔者认为用毛笔的极有可能是画家本人,另一人应当是画册的早期收藏者。在画册装池完成后,收藏者为画面逐一书写了图名签条,贴在相应画面对开的空白页上,以作提示画意之用,但由于自身对于文本和画面的误解,产生了文字上的种种问题。

在取自原著回目的图名中,还存在不少独特的异文,这为我们考察书写者参照的底本提供了直接依据。那么,为什么会存在不同版本的回目文字呢?这有必要先回顾一下《红楼梦》的出版史。

在《红楼梦》的早期流传阶段,一直是以手抄本的形式出现。直到乾隆五十六年(1791),程伟元、高鹗对“竭力搜罗”来的抄本“细加厘剔,截长补短”,以活字摆印的方式出版了《新镌全部绣像红楼梦》,这是《红楼梦》的第一个刊本,俗称“程甲本”,标志着《红楼梦》出版史的开端。

因程甲本“间有纰漏”,程、高二人又对其“详加校阅,补遗订讹”,次年又刊印了“程乙本”。

程甲本、程乙本承上启下,尤其前者成为后世木刻本、铅石印本的祖本。

民国十年(1921),亚东图书馆的汪原放在胡适的指导下,以道光十二年(1832)双清仙馆刻本《新评绣像红楼梦全传》为底本标点整理了第一部标点排印本《红楼梦》,自此开启了五花八门的排印本时代,延续至今。

亚东版《红楼梦》

从抄本到木活字本,到木刻本,再到铅、石印本,最后到现今的标点排印本,这些林林总总的版本揭示出《红楼梦》作为经典名著的复杂流变历程。

在此过程中,《红楼梦》从未停止被修订,回目作为中国古典小说的特色和重要组成部分,亦是修订者的必改之地,他们“往往倾力于回目的反复推敲,斟酌选定最佳词语,这正是造成《红楼梦》诸抄本、刻本、印本回目不同的原因”[7]。

且不仅不同版本间存在回目异文,甚至在同一个本子中,总目和回前亦目常常不能统一。这些回目异文一方面可以反映不同版本间的亲疏关系,另一方面自身也变成了版本标识。

再回头来看画册上的签条图名。

首先,第九册第六开“椿龄画蔷痴及局外”、第十册第四开“村姥姥是信口开河”、第十六册第四开“王道士胡诌妒妇方”中的独特异文体现出显著的程本标志;其次,第三册第三开“宁国府宝玉会秦钟”、第廿二册第五开“王熙凤历劫返金陵”同于程甲本而异于程乙本,第九册第五开“多情女情重愈斟情”、第十八册第三开“感秋深抚琴悲往事”同于程甲本回前目而异于总目,第廿一册第四开“大观园月夜警幽魂”则同于程甲本总目而异于回前目;而第二册第二开“接外孙贾母怜孤女”、第七册第四开“天伦乐宝玉逞才藻”、第七册第七开“俊袭人娇嗔箴宝玉”、第八册第七开“滴翠亭宝钗戏彩蝶”、第八册第八开“埋香冢黛玉泣残红”、第九册第八开“不肖种种大受笞挞”、第十三册第二开“荇叶渚边嗔莺叱燕 绛云轩里召将飞符”、第十五册第三开“惑奸谗抄捡大观园”、第十九册第十开“失通灵宝玉知奇祸”等却又完全异于程甲本。这些现象表明题签者使用的版本属于程甲本一系。

程甲本《红楼梦》

进一步与二十余种《红楼梦》的木刻本、铅石印本及标点本的回目比对,笔者发现只有以光绪十五年(1889)沪上石印本《增评补像全图金玉缘》为代表的“三家合评本”系列能与签条上的异文完全吻合。

其中,总目里的第七回“赴家宴宝玉会秦钟”、第十八回“天伦乐宝玉呈才藻”、第五十九回“柳叶渚边嗔莺叱燕”虽与签条图名有异,而相应的回前目却都与签条图名一致。

由此我们可以判定,孙氏画册的早期收藏者在书写题签时,参考的底本是《增评补像全图金玉缘》或其翻印本。

《红楼梦》的铅石印本大体划分为三个版本系统,分别是《增评补图石头记》系统、《增评补像全图金玉缘》系统及蝶芗仙史评订本系统。

光绪十年(1884),第一套《红楼梦》石印本问世,即同文书局的《增评补图石头记》,此本因收录“护花主人”王希廉和“大某山民”姚燮的评语,被称为“两家合评本”。

光绪十五年(1889),沪上石印本《增评补像全图金玉缘》[8]在前者基础上又加入“太平闲人”张新之的评语,故称“三家合评本”。

《增评补像全图金玉缘》在清末被翻印甚多,流传较广者有1889年同文书局石印本、1892年上海石印本、1908年求不负斋石印本等,书名或改为《增评绘图金玉缘》《增评全图足本金玉缘》;民国时期,则有江东书局、舒屋山房、文明书局、扫叶山房的多种翻印本[9]。

《增评补像全图金玉缘》第一回

孙氏画册的早期收藏者获取此系统中某一版本作为日常阅读之用,是非常合情合理的事情。

孙氏画册于1959年经上海文物保管委员会拨交旅顺博物馆,1991年被登记为珍贵文物,上世纪80、90年代被确定为国家一级文物。1989年因馆内展览,画册从册页拆为散页。2006年,由于出国展览需要,经国家文物局批准,将原号拆分成23个号重新登记。

关于画册为何流入沪上的缘由,房学惠女士首先做出了推测。她认为孙温、孙允谟绘制画册的目的是为了石印出版,“上海是当时的‘通俗小说图像本的出版中心’,石印技术非常发达,收藏者准备将此《红楼梦》图册通过石印技术印刷成连环画册,可能由于某种原因被搁浅了,图册作为文物被上海文物保管委员会收藏”[10],笔者认为此观点颇可商榷。

光绪二十六年石印《增评补图石头记》

诚然,晚清时期印刷技术的革新对于传统书籍出版业产生了巨大影响,尤其照相石印术传入我国后,小说图像印刷变成唾手易事,同时画报事业开始蓬勃兴起,上海地区成为石印出版中心[11]。

咸丰九年(1859),英国商人美查来到上海,他于同治十一年(1872)创办铅印报纸《申报》,又于光绪四年(1878)创办了点石斋石印书局,真正将照相石印法在中文印刷领域推广开来。赖此一术,《红楼梦》铅石印本中得以大量加入绣像和回目画。

同时,1882年点石斋石印书局的王墀绘《增刻红楼梦图咏》、1888年至1889年连载刊行的王钊绘《石头记画谱》[12]、1893年的吴友如绘《红楼金钗》、1895年的周慕桥绘《红楼梦十二钗图》、1913年至1914年随《黄中日报》连载刊行的李菊侪、李翰园绘《石头记新评》等红楼画层出不穷,孙氏画册亦确是在同时期创作的。

对于房学惠的推测,事实上应该分为画册是否系为石印出版而绘制和是否因石印之需流入上海两个问题来讨论,笔者不认同的原因也有二。

首先,孙氏画册的创作周期长达50余年,无论是对书局还是对个人来说都无疑时间成本过高,无法达到快速谋利的需求,此为主观原因。

其次,如果用于石印,孙氏画册完全不必也不能像现状这样重彩且描金,此为客观原因——单色石印只能用线稿做底本,1878年6月26日《申报》刊登《访购书画及有图各书籍告白》指明:“本馆今欲访求中国古今名人书画及碑帖真迹,与夫绘图及绣像之各书籍。惟纸色必须洁白,笔迹必须分明”,孙氏画册与此要求显然不符;而彩色石印是在单色石印基础上再上色,上色均需技师操作,每色一石板,手工套色叠压,造价高昂,且民国以后,彩色胶印业迅速发展,逐渐取代了彩色石印业。因此,两个问题的答案都应该是否定的。

为了查明历史真相,笔者几经辗转,终于联系上了孙允谟的玄孙孙君(由于对方不愿透露姓名,本文以“孙君”代称)。

孙学明一支五代家谱表(许军杰绘制)

据笔者所见民国丁巳年(1917)修订的《孙氏家谱》所载,孙温三弟孙恭有孙允谟、孙允猷两子,孙允猷被过继给五弟孙让;孙允谟也有两子,名荫贤、荫田,次子孙荫田被过继给胞弟孙允猷;孙荫贤亦有两子,名美朋、俊朋。

孙君即为孙俊朋之孙,据他介绍,爷爷常将名字写作孙俊鹏,后又改名孙力余,家中还藏有孙允谟在小山鸿璋照相馆(唐山最早的照相馆,始建于1909年)的晚年留影。孙俊朋混用“朋”“鹏”,与孙允谟兼用“允莫”都属于用同音字署名。

孙力余,原名孙俊鹏,曾用名孙求实、孙秋石,1908年10月21日(一说为9月27日,这其实是农历日期)出生于河北省丰润县的一个贫农家庭,1929年进入东北大学教育学院学习,1931年“九一八事变”之后流亡到北平,在北京大学教育学院公民史地专修科第一班读书,接受革命思想,投身救亡斗争。

1936年9月,加入中国共产党,在北平从事救亡和地下工作。

《人民日报》刊登孙力余逝世讣告

1937年11月到达延安,进入陕北公学学习。抗日战争时期,历任陕北公学区队长、大队长、师范部主任、党总支书记及延安中央医院副院长、党总支书记等职。解放战争时期,又历任黑龙江省县委书记、地委副书记、省委办公厅主任、省委组织部部长等职。

1950年参加中国人民志愿军入朝作战,任志愿军前线后勤指挥部、志愿军后勤司令部第一分部部长。在抗美援朝战争中,参加了第二至五次战役,以及1951年夏、秋季阵地防御作战和1952年秋季战术性反击,荣获朝鲜民主主义人民共和国二级自由勋章。回国后,历任沈阳市副市长、国家计委技术合作局局长、全国人大常委会办公厅副主任、国家建委秘书长兼办公厅主任、国家经委委员兼地方局局长、华东局计委副主任、华东局经委主任、上海市政协常委、党组成员等职。

1979年9月至1982年12月任中国人民大学党委副书记兼副校长,离休后任国务院经济法规研究中心顾问,1990年11月10日在北京因病去世,享年82岁[13]。1990年11月23日,《人民日报》刊登了孙力余的逝世讣告。

由于相关资料欠缺,孙温的卒年颇难考订,目前不能确定孙力余出生之时,孙温是否尚在人世。但孙力余在年幼乃至青年时期应当见到过爷爷孙允谟绘制《红楼梦》画册,因为孙允谟至少迟至1930年才停笔。

1949年5月,上海解放,陈毅元帅任首任上海市市长。解放战争时期,陈毅就十分重视文物的收集和保护工作,在他的关怀下,上海市古代文物管理委员会于1949年8月成立(1950年改名为“上海市文物管理委员会”,后又改为“上海市文物保管委员会”),负责本市文物、图书的接管、征集、收购及整理工作,并组织筹建博物馆、图书馆。

《上海市文物保管委员会善本书目》

1952年12月,上海博物馆正式开馆,在其筹备和成立初期,除官方组织移交的文物外,社会捐赠成为主要的文物来源。

为了充实馆藏,郑振铎、徐森玉、胡惠春、潘达于、乐笃周等一大批著名学者和收藏家都将自己的藏品倾囊而出,带动了社会层面的捐赠热潮[14]。

孙君及其父亲告诉笔者,孙力余于1958年曾调任上海工作,不久后又回到北京,他应该就是在这段时间里将孙氏画册交给了官方保管。

唯此方能合理解释,为什么画册现状保存得如此完好,画面上除了画家本人的署款和钤印,并无任何显示出他人鉴赏或收藏的痕迹?为什么画册会在距离家乡千里之外的沪上出现?又为什么上海文物保管委员会如此轻易拱手了这样的珍宝?

1957年6月,上海市文物保管委员会曾将1953年7月至1957年4月间征集来的文物作汇报性展览,检阅此期间的捐赠简目(笔者自藏),确未发现孙力余的名字。

至此可以明晰,孙氏画册由孙允谟最终完成之后,一直在家中珍藏,并未转手或出售。1937年左右孙允谟去世后,画册由其后人继续保存。

1958年或次年,画册被孙力余捐赠给上海文物保管委员会后,短时间内未能引起重视,很快便以支持建设之名从上海文物保管委员会调拨旅顺博物馆,收藏至今。

《旅顺博物馆学苑2023》

附记:本文在调研过程中,得到旅顺博物馆原馆长刘广堂先生、现任馆长王振芬女士,以及副研究馆员闫建科先生、刘立丽女士的大力支持与帮助,北京大学潘建国教授赐教了版本意见,在此一并深表谢意!注释:

[1] 许军杰:《〈清·孙氏绘红楼梦画册〉创作过程及绘者生卒年考论》,《红楼梦学刊》2023年第1辑。

[2] 此图示为笔者原创绘于2023年5月。长沙博物馆在2023年7月举办了“谁谓情深画不成——清孙温、孙允谟绘《红楼梦》画册展”,策展人方芳女士未经笔者同意便在展览中擅自使用,且未注明出处,甚至在后续新闻报道中将笔者的首发观点张冠李戴给他人。

[3] 此书已由故宫出版社于2023年8月出版。

[4] 第六册第四、六、七开图名因数字编序多出一字,第十二册第三开图名因漏写“祠”少一字。

[5] [清]曹雪芹著,无名氏续,程伟元、高鹗整理:《红楼梦》,人民文学出版社,2022年,第22页。

[6] 参见刘广堂:《丹青造奇境,痴绝画红楼——孙温绘全本〈红楼梦〉的特色、绘制年代及作者略考》,见刘广堂主编:《清·孙温绘全本〈红楼梦〉》,作家出版社2004年版,第234—235页。

[7] 郑铁生:《〈红楼梦〉回目程乙本优于程甲本和脂评本》,《文学与文化》2021年第3期。

[8] 关于此书,一粟《红楼梦书录》著录更早的版本还有“光绪十年(1884)甲申仲冬上海同文书局石印”本“戊子(1888)仲冬沪上石印”本(上海古籍出版社,1981年,第60—62页)。对于前者,卷前序言署款时间为光绪十四年(1888),比牌记页的刊行时间却晚4年,时间龃龉加之此本实物未有他人见过,学界多疑信息著录有误或是此书为逃避书禁填早了出版时间。对于后者,颜彦《中国古代四大名著插图研究》著录浙江省图书馆有藏,且注明开本小于1889年沪上石印本(社会科学文献出版社,2014年,第329页)。由于此本亦十分罕见,笔者特别请教了北京大学潘建国教授,他认为1888年沪上石印本很有可能是后出伪托,因为由于石印技术的限制,翻印本通常要比底本开本小一些,而不会是相反。

[9] 参见武迪:《论清末〈红楼梦〉铅石印本流变及其研究价值》,《红楼梦学刊》2021年第1辑。

[10] 房学惠:《卷帙浩繁,富丽精雅——旅顺博物馆藏〈红楼梦〉图册探析》,《荣宝斋》2007年第6期。她的另一篇文章《旅顺博物馆收藏的〈红楼梦〉画册》(《文物天地》2009年第2期)与前文持相同观点。

[11] 据统计,自光绪初至民国年间的石印小说,仅上海一地就有746种,其他各省合计为64种。参见杨丽莹:《清末民初的石印术与石印本研究:以上海地区为中心》,上海古籍出版社,2018年,第115页。

[12] 《石头记画谱》初版于光绪年间,后在民国年间更名为《红楼梦写真》翻印再版。参见许军杰:《新见王钊〈大观园全图〉及〈红楼梦写真〉考》,《曹雪芹研究》2023年第2期。

[13] 参见谭铮:《中国人民志愿军人物录》,中共党史出版社,1992年,第175页;刘天昌:《参与主持黄继光、孙占元、邱少云三烈士归国安葬仪式的丰润人是谁》,https://mp.weixin.qq.com/s/PX7DrYdsEY4SwOw6HrdIHA,发布时间:2018年10月12日。

[14] 参见薛芃:《文物捐赠,上海博物馆的“半壁江山”》,《三联生活周刊》2018年第15期。