1950年,电影《赵一曼》在全国上映,迅速火遍大江南北。

在四川一家影院里,有位年过半百的妇女,被电影里的赵一曼感动得涕泪滂沱,瞬间勾起了她对失散多年的妹妹的回忆。这位妇女名叫李坤杰,在她眼里,妹妹李坤泰和电影里的女英雄一样勇敢。

同样,在北京一家影院里,一个名叫陈达邦的中年男子和他的儿子陈掖贤,也被剧中的女英雄形象所深深感动。父亲动情地对儿子说:“要是没有这些伟大的英雄,我们要么死光,要么当亡国奴。你的母亲,估计也是这么死的,可惜没有她的音讯。”

他们谁也没有多想,更绝对不会料到:电影中的这个赵一曼,就是自己的妹妹、妻子和母亲。

这部影片开拍前,曾得到周恩来总理的关注和指导,亲自挑选审定由著名电影演员石连星出任主演,由东北电影制片厂历时九个月拍摄成功。那么,电影《赵一曼》是因何而拍的呢?

提出建议的人,是时任松江省人民政府副主席的冯仲云。作为东北抗联将领的他,虽对赵一曼知之甚少,仅见过一面,但她慨然赴死、舍生取义的英勇事迹,却深深地镌刻在他的脑海里。编剧于敏根据当时少有的线索和素材,在艺术创作的基础上,写出了这部电影剧本。

那时的赵一曼,还有很多的谜团待解,人们也迫切地想知道赵一曼的籍贯、身世和早年经历等,可是没有人能够完整地说清楚。

电影《赵一曼》

看完《赵一曼》过后的李坤杰,更加思念着杳无音讯的妹妹李坤泰。妹妹曾于1924年8月6日登报,宣布脱离自己的封建地主家庭,从此踏上革命的道路。姐妹二人开始还有通信往来,1930年后彻底失去联系。

李坤杰跑了很多部门,问了很多人,一直没有妹妹的消息。她曾坚信地说道“我就不相信这人出去就人间蒸发了。活着,她应该回来,死了,也要找到。”李坤杰无论如何也要一个结果。

事情的转机出现在1952年。李坤杰因工作变动,从泸州回到家乡宜宾。不久,就有人找上了门,此人叫郑双璧,是李坤泰在宜宾女中时的好友。郑双璧拿出一张照片,说:“二姐,这是淑宁在上海时托我妹妹琇石带给你的照片,这些年四处动荡,一直无法与你联系,现在将它交给你。”淑宁就是李坤泰后来的名字。

李坤杰端详着照片,眼眶湿润了,这就是她日思夜想20多年未见的妹妹呀,照片中的她怀里还抱着一个孩子。李坤杰失声痛哭起来。

赵一曼和宁儿

平静过后,李坤杰这才想起问及妹妹的下落,可郑双璧也不知情。李坤杰提笔给郑双璧远在陕西宝鸡工作的妹妹郑琇石写了封信。从郑琇石的回信中终于得知:她曾在上海中央机关和李坤泰共事过一段时间,李坤泰有个半岁多的孩子,后来孩子被送到其父陈达邦的大哥家里寄养。1931年后,郑琇石和李坤泰也失去了联系。

李坤杰一遍又一遍地看着来信,一遍又一遍地抹着眼泪。信中还透露出一条重要的信息:淑宁在上海时曾用名李一超,她当时经常向郑琇石提起周恩来的名字,他们之间似乎比较熟悉。

李坤杰不会放过每一个机会。1953年5月2日,周恩来总理收到一封来自四川宜宾的信,打听曾在上海中央机关工作过的李一超的下落。周总理想了想,不知道这个李一超是谁。信被转到全国妇联主席蔡畅和劳动部副部长刘亚雄那里,他们均表示不知道李一超的情况。

李坤杰跌入失望的谷底,可她的寻亲之路并没有因为艰辛曲折而停止。1954年元月份,李坤杰得知四川省监察委员江子能要进京开会,便恳请他借开会之机,在众人中打听妹妹李坤泰的下落。

江子能在京开会期间,碰到了多年未见的宜宾老乡,时任国务院宗教事务局局长的何成湘,向他提起家乡的李坤杰寻找妹妹李坤泰的事。何成湘曾在中共满洲省委工作过,任过组织部长。何成湘无心地说了一句:《赵一曼》的女主人公也姓李,也是四川人,群众都叫她“瘦李”,你说的这个李坤泰,如果有照片的话,我可以帮忙看看。

得到消息的李坤杰,连忙把郑双璧送来的妹妹怀抱孩子的照片,寄给在宗教事务局工作的何成湘。

在忐忑不安的等待中,1954年 8月末的一天,李坤杰收到了何成湘从北京寄来的信:经鉴别认定,赵一曼就是李一超、李坤泰。希望你将赵一曼早年的情形再详细告诉我,以便介绍和宣传。

妹妹终于有下落了,李坤杰痛哭一场,虽然她已牺牲,但她就是那个被人们永记在心、反复传唱的女英雄赵一曼啊!至此,人们终于将那个在白山黑水间悲壮牺牲的抗日英雄赵一曼,和四川宜宾的李坤泰联系起来。

李坤杰一边忙着搜集整理妹妹早年的事迹,一边仍千方百计地打听外甥宁儿和妹夫陈达邦的下落。她曾在妹妹好友郑琇石的信里听说过这两个名字,可是郑琇石对其它情况一无所知。

在那个年代,仅凭一个名字去找人,简直是在大海里捞针。李坤杰的寻亲之路似乎再次陷入僵局。

李坤杰

花开两朵,各表一枝。赵一曼原名李坤泰,四川宜宾人,1927年考入黄埔军校第六期,改名李淑宁,成为近代中国第一批军校女学员。在这群女学员中,有三位值得一提:黄杰,成为徐向前元帅的夫人;张瑞华,成为聂荣臻元帅的夫人;曾宪植,成为叶剑英元帅的夫人。

“四一二”反革命政变后,党组织安排李淑宁等40余人,前往莫斯科中山大学学习。就读期间,李淑宁又改名李一超,并和同为黄埔六期学员的陈达邦结为连理,二人度过了一生中最美好温情的时光。

李一超怀孕了,不久又接到回国的任务。纵使有千百个不舍,祖国的召唤又岂容推辞?陈达邦默默地为李一超收拾好行李,并将一枚戒指和一块怀表送给她留念。车站送别时,两人难舍难分,李一超故作淡定地对丈夫说:“能见面当然好,不见面也好,达邦,要丢掉儿女情长。”说完,她便含泪扭头,奋不顾身地踏上归国的征程。

陈达邦和赵一曼(合成照)

回国后的李一超,先后在湖北、江西、上海等地从事党的秘密工作,在宜昌期间生下一子,取名“宁儿”,希望儿子健康安宁。

李一超为了更好地工作,决定按照和丈夫事先商量好的办法,将宁儿送到陈达邦的五哥陈岳云家中抚养。就在她苦于无法联络之际,老乡李一泯介绍她与陈达邦的妹妹陈琮英相见,陈琮英后来成为任弼时的夫人,听了嫂嫂的一番衷肠后,热情开朗的她表示支持将孩子送养。

1930年4月,李一超、陈琮英二人带着宁儿来到武汉,把孩子留在五哥陈岳云家里。陈岳云开办有纸印公司,在政界有一定影响力,妻子又未生育,宁儿到那里会比较安全和放心。

临走前,李一超抱着宁儿来到照相馆,拍下了母子间唯一的一张合影,这也是后来确认她就是赵一曼的重要凭证。李一超写了一封信,连同照片寄给远在苏联的丈夫陈达邦,信中写道:“达邦!别离很久,想念很深,你的儿子诞生了,我一切都好,不必挂念,望你珍重。”

照片洗了三张,一张寄给陈达邦;一张交给郑琇石,托她找机会转交二姐李坤杰;一张留在身边,以作思念之用。

李一超辞别牙牙学语的儿子,听着他那撕心裂肺的哭声,她的眼泪像断了线的珠子,直往下掉。两天后,她又回到上海,接受新的任务。

赵一曼

“九一八”事变后,李一超与化名“老曹”的黄维新一起,装扮成夫妻,来到沦陷的东北大地,领导秘密的抗日斗争。

在此间,由她任政治部主任的东北人民革命军第一师第二团,作战勇猛,威震珠河。当时,人们不知道她的名字,就叫她“女长官”,甚至流传她是赵尚志司令的妹子。李一超“干脆就让自己姓一回赵”,起名赵一曼。“哈东二赵”成了让敌人闻风丧胆的英雄人物。

1935年11月,赵一曼在一次战斗中手腕中枪,在农舍里隐蔽养伤时被敌人包围,再度负伤后昏迷被俘。赵一曼的左腿被威力巨大的七九式步枪击中,据日本战犯大野泰治回忆:赵一曼穿着一件黑棉衣,裤管都被血灌满了,不断地往外渗,碎骨头散乱在肉里,共有24块。

日军对她施以各种酷刑,扎竹签,坐老虎凳,拿木棍捅伤口,灌辣椒水和凉汽油,整个过程持续了九个月。但她宁死不屈,没有透露敌人想要的任何信息。日军档案里这样记载:“在长时间经受高强度电刑的状态下,赵一曼女士仍没招供,确属罕见,已不能从医学生理上解释。”

赵一曼伤势严重,敌人为了获得重要口供,将她送到哈尔滨市立医院进行监视治疗。顽强的赵一曼教育感化了看守警察董宪勋和女护士韩勇义,董、韩二人帮助赵一曼一起成功“越狱”。

在准备奔赴抗日游击区的途中,三人不幸被追赶来的日军捕获。董宪勋惨死狱中。韩勇义被判刑4个月后释放,后因酷刑造成的疾病复发,1949年2月去世,时年29岁。

敌人无法从赵一曼口中得到有用的信息,决定将她处死。1936年8月2日,赵一曼被押往黑龙江珠河县。在去往珠河的火车上,赵一曼向看守要来纸笔,用被敌人拔掉指甲的双手写下两封绝笔信,道尽了这位伟大母亲对儿子无限的眷恋和不舍,那年她才31岁。

信中这样写道:

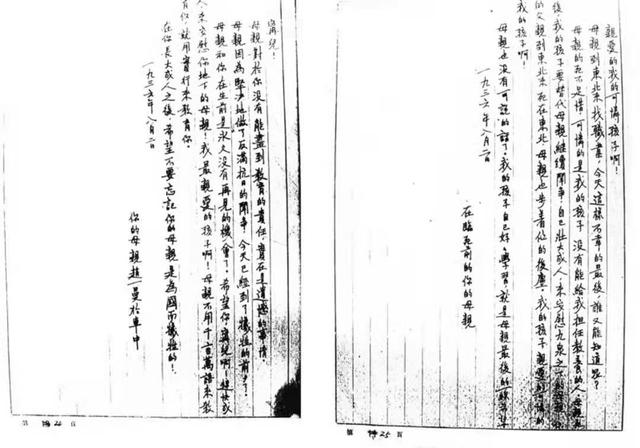

“宁儿:母亲对于你没有尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前永远没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

赵一曼遗书誊抄件

且说赵一曼的真实身份被揭秘后,李坤杰的寻亲之路仍在继续。苍天不负有心人,经过多番打听,她终于找到了赵一曼的小姑子,即在中央办公厅工作的陈琮英。

1955年元月,她给陈琮英写了一封信,详细讲述了事情原委。陈琮英接信后,立即给李坤杰回信,告诉了陈达邦和“宁儿”陈掖贤的情况:陈达邦现在人民银行总行国外局工作。陈掖贤二十四岁,已从中国人民大学外交系毕业,在北京工学院工作。

陈琮英把来信内容告诉了哥哥陈达邦。

陈达邦和陈琮英

自从妻子离开莫斯科后,陈达邦无时无刻不在牵挂着她。1931年收到妻子的来信后,他把那张合影照放在床头,每天看了又看。

那时的陈达邦,任莫斯科外国出版社中国印刷部主任,专门负责中共驻共产国际代表团的印刷业务。1935年,党在巴黎创办《救国时报》,作为从事抗日民族统一战线宣传的机关报,陈达邦被派去担任《救国时报》印刷厂厂长。临走前,他将妻子的来信和照片存在共产国际档案室里,这也为他以后的寻亲之路埋下隐患。

1942年,陈达邦终于踏入魂牵梦萦的祖国。他四处打听妻子的下落,听人说妻子把宁儿送走之后,再也没有回来过。后来还听说她去了东北,以后就没了消息。

此时的陈岳云已把纸印公司迁到重庆南岸,创办“中国印刷厂”,宁儿也一同前往。陈达邦辗转来到重庆,当五哥五嫂把宁儿叫到他的面前时,已经13岁的孩子望着这位头戴礼帽、身穿西装、脚蹬皮鞋的人,怯怯地喊了声“八叔”。陈达邦抚摸着儿子的头,泣不成声。终于团聚了,此刻要是妻子也在一起,那该多好啊!

陈达邦留下来和五哥一起经营印刷厂。1950年,妹夫任弼时在北京逝世,陈达邦赶去吊唁。在那里他遇见了在巴黎办报时的老领导吴玉章,以及中国人民银行的创建人董必武。两位老领导对陈达邦的业务水平十分了解,联名推荐他到中国人民银行总行印刷局任综合科科长,具体负责人民币的印刷工作。

建国之初,我国印钞技术比较落后,只好请求苏联方面帮助。陈达邦临危受命,作为全权代表,秘密赴苏处理我国印钞事务。原先由毛主席、周总理亲自审定的人民币样版,因为技术上不达标,只有重新制版才能印刷。但因原来的汉字题字没有墨稿,制版再次受阻。

经请示,国内答复:在尽可能保持原有风格的前提下,可由技术人员作灵活处理。于是,具有深厚书法功底的陈达邦,挥笔题写了包括“中国人民银行”在内的所有需要更换的汉字,这些题字一直沿用到第三、四、五套人民币当中。

人民币样版

就在陈达邦繁忙工作之际,他从妹妹陈琮英那里得知李一超即赵一曼的消息,他震惊了,流泪了,多少年的苦寻终于有了结果。

“宁儿”陈掖贤给姨妈李坤杰回了封信,详细汇报了自己的思想、工作和生活情况,并告诉姨妈他很想知道外公、外婆、舅舅、姨妈们的情况。收到外甥的来信,李坤杰落泪了,有种喜极而泣的感觉,妹妹虽然牺牲了,但她的儿子已长大成人,她的生命由儿子来延续,泉下有知的她或许可以安息了吧。

陈掖贤得知妈妈就是赵一曼后,来到东北烈士纪念馆,他意外地发现了母亲留下的两封遗书,嚎啕大哭,几度晕厥过去。他把遗书抄了一份,回家后的他心潮澎湃,思绪万千,用钢针蘸着墨水在自己的手臂上虔诚无比地刺下“赵一曼”三个字,以表示对母亲刻骨铭心的爱恋和崇敬。

其实,这两封遗书并非赵一曼当年亲手书写的原件,真迹已无从寻觅,它的日文内容被敌人隐藏在审讯档案里,很长一段时间无人知晓。据赵一曼纪念馆馆长陈怀忠介绍:这封遗书发现的时候都是日文,最后从日文翻译成中文,才有了今天展现在我们面前的内容。

赵一曼遗书,陈掖贤手抄件

民政部门按规定给烈士家属发放抚恤金,陈掖贤却不肯去领,他说:“我不要,作为赵一曼的子女,继承的只能是她的精神和遗志。”就这样,他没有烈属证,也没有享受任何的烈属待遇。

陈掖贤骨子里有着赵一曼的那种无私无我的品质,在中南海时,周恩来总理、陈毅副总理时常去看他,还曾对他说:“你妈妈是我们中华民族的大英雄,你有什么困难,尽管可以跟组织上提。”可是,毕业于中国人民大学外交系的陈掖贤,选择了做一名普通无闻的高校教师。

陈掖贤

随着中苏关系的逐渐紧张,有着在苏联长期工作经历的陈达邦,受到错误打击。在后来的那场劫难中,作为“苏修特务”的他不堪重负,于1967年8月10日自行结束了生命,时年67岁。1979年,国务院在八宝山革命公墓举行了追悼会,为陈达邦同志平反昭雪,恢复名誉。

父亲得到平反,着实令陈掖贤高兴了一阵,但灾难再次袭来。1982年,8月15日,在这个对赵一曼的家人们有着特殊纪念意义的日子里,陈掖贤选择了和父亲一样的方式结束了自己的生命,终年55岁。

他随父母而去,为后人们留下一个难解的谜。一同留下的,还有寥寥数语:

“不要以烈士后代自居,要过平民百姓的生活,不要给组织上添任何麻烦。以后自己的事自己办,不要给国家添麻烦。记住,奶奶是奶奶,你是你!否则,就是对不起你奶奶。”

这份遗书是写给女儿的。陈掖贤有两个女儿,大女儿陈红,小女儿陈明。陈红1958年出生于北京,远在宜宾的李坤杰得知妹妹赵一曼有了孙女,相思之情甚切,多次给陈掖贤写信,希望把陈红交给她来抚养。就这样,陈红回到了宜宾,在奶奶赵一曼的故乡读完小学、初中和高中。陈掖贤的另一个女儿叫陈明,1990年到匈牙利经商,后来定居海外。

陈掖贤全家照

十几岁时,陈红有次回京,在和爸爸一起洗衣服时,发现他手臂上刻着的“赵一曼”三个字,那是她第一次看到。父亲不好意思地笑了,说:“妈妈在我心里就行了。”直到去世,那三个字还在他的手臂上留着。

陈红经历了太多的坎坷和磨难,加上父亲的遗训,使得她为人低调内敛,很长一段时间,没有人知道她就是赵一曼的孙女。

2004年,陈红所在的公司裁员,45岁的她正面临女儿上学用钱的困难。无奈之下,她试着给四川省委党史办和黄埔军校同学会写信说明情况,商量能否让自己等到女儿毕业后再下岗。很快,陈红重新回到了工作岗位上,那些和她一起下岗的姐妹们都回来上班了。

陈红

一年后,中央电视台拍摄纪录片《赵一曼》,请陈红上镜朗读赵一曼留下的那封信,她的身世才被单位里的人知道,“天哪,她是赵一曼的孙女呀!”周围的邻居们,也无不感叹她的低调和务实。

陈红心里最大的压力,就是怕做一点对不起奶奶的事。她推掉了很多想借用赵一曼的名气开酒楼饭店之类的邀请。

一个参加过侵华战争的日本老兵找到陈红,希望能对赵一曼的后人当面忏悔。陈红却说:我不能接受。你老了,要在良心上得到解脱,可我的国恨家仇怎么办?再说了,贵国政府一向的态度,都使我不能接受你的忏悔。日本老兵又想对陈红进行经济补偿,她拒绝了,她说:赵一曼的孙女,怎么可能要日本人的钱呢!不但是我,就是别的中国人也不会。金钱不能赎回战争的罪恶,请你收回去!

陈红也这样要求自己的女儿,她时常告诫女儿,“你的身体里流着赵一曼的血,要踏实地工作,对得起自己拿的工资”。