作者:史宏磊 黄克武

单位:首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科 北京市呼吸疾病研究所

引用本文: 史宏磊, 黄克武. 支气管哮喘诊治年度进展2023 [J] . 中华结核和呼吸杂志, 2024, 47(2) : 157-162. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20231129-00348.

摘要

支气管哮喘(简称哮喘)是一种由多种免疫细胞、细胞因子及炎症介质介导的常见慢性气道炎症性疾病,在临床症状、严重程度和治疗效果上具有明显的异质性,给诊治带来了巨大挑战。本文对2022年10月1日至2023年9月30日期间发表的关于哮喘基础与临床研究文献进行回顾,重点从哮喘的发病机制、诊断、评估和治疗四个方面进行总结和阐述,旨在为临床诊治提供更多依据,为未来研究提供新视角。

支气管哮喘(简称哮喘)是一种常见的慢性气道疾病,其临床表现包括反复发作的喘息、气短、胸闷、咳嗽等症状,这些症状的出现与慢性气道炎症、气道高反应性以及可变的气流受限有关。哮喘在临床症状、严重程度和治疗效果上具有明显的异质性[1, 2]。近年,哮喘领域的基础及临床研究取得了丰硕成果,本文对2022年10月1日至2023年9月30日发表的全球哮喘重磅研究进行回顾,重点从哮喘的发病机制、诊断、评估和治疗四个方面进行总结和阐述,旨在为临床诊治提供更多依据,为未来研究提供新的视角。

一、发病新机制

哮喘的发生发展涉及多种病理生理机制,根据免疫反应引起的气道炎症不同,将哮喘分为T2型哮喘和非T2型哮喘[3]。近期研究显示,针对抗病毒免疫反应以及自身免疫等可能参与了哮喘发生发展。(一)哮喘与病毒感染2023年美国范德堡大学在Lancet发表了一项在美国足月出生的健康婴儿中进行的大型前瞻性队列研究[4]。研究者在婴儿出生的第一年确定其呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus,RSV)感染状态,然后对其进行连续5年的前瞻性随访,收集儿童复发性喘息和哮喘的相关信息,研究发现婴儿期无RSV感染证据的儿童5岁时哮喘患病率低于婴儿期有RSV感染的儿童。该研究结果提示RSV感染与儿童哮喘存在一定关系,但RSV参与哮喘的发生机制暂不明确,有待进一步探究。有研究发现病毒感染可能通过白细胞介素(IL)-33、胸腺基质淋巴细胞生成素(tymic stromal lymphopoietin,TSLP)参与哮喘的急性加重过程。IL-33存在于气道上皮细胞的细胞核内,是一种气道上皮细胞衍生的细胞因子,在细胞损伤时释放,可引发严重的哮喘急性发作,当病毒感染时,IL-33被释放并与ST2受体结合,激活下游信号通路,导致炎症反应和气道高反应性增加,靶向IL-33的治疗对于病毒引起的哮喘急性发作可能有效。Ravanetti等[5]的研究发现IL-33通过抑制固有和适应性抗病毒免疫,以及抑制上皮细胞和树突状细胞IFN-b的表达,抑制Th1免疫炎症中树突状细胞的形成,从而增强气道高反应性和气道炎症。IL-33也能促进气道中性粒细胞胞外诱捕网活性,抑制细胞溶解性抗病毒活性,但不影响Th2免疫反应,因此推测,针对病毒诱发的哮喘急性发作,靶向干预IL-33/ST2轴可能具有潜在的治疗价值。此外,Jackson等[6]利用鼻病毒感染的人支气管上皮细胞(bronchial epithelial cells,BEC)的上清液培养人T细胞和 2型固有淋巴样细胞(type 2 innate lymphoid cells,ILC2),强烈诱导了2型细胞因子(IL-4、IL-5、IL-13)的表达,且这种诱导完全依赖于IL-33。TSLP也是一类上皮细胞来源的细胞因子,在烟雾暴露、病毒感染致上皮细胞损伤时释放,特泽鲁单抗(Tezepelumab)是一种针对TSLP的抗单克隆抗体,临床研究已显示其可减少哮喘患者的病情恶化[7, 8],但阻断TSLP对宿主上皮抵抗力和病毒感染耐受性的影响尚不清楚。Sverrild等[9]对接受特泽鲁单抗治疗12周前后的哮喘患者,通过气管镜获得其BEC,将BEC在体外培养并暴露于病毒感染模拟poly(I:C)或鼻病毒感染,结果发现特泽鲁单抗可降低气道上皮炎症反应,包括IL-33和T2型细胞因子表达,这进一步表明了病毒感染可能与T2型哮喘急性发作相关。此外,Tiotiu等[10]利用U-BIOPRED(Unbiased Biomarkers for the Prediction of Respiratory Diseases Outcomes)哮喘队列,探讨了重度哮喘患者不同肥大细胞活化与气道粒细胞炎症的关系,结果显示,肥大细胞可以被诱导呈现与特定临床表型相关的不同转录表型,IL-33/肥大细胞/中性粒细胞轴可能在非T2型哮喘发病中发挥作用,IL-33刺激的肥大细胞信号与严重的中性粒细胞性哮喘相关,而IgE激活的肥大细胞信号与嗜酸性粒细胞表型相关[11]。病毒感染后损伤的上皮细胞诱导IL-33升高后是否可通过IL-33/肥大细胞/中性粒细胞轴导致非T2型哮喘发生仍有待进一步探索。(二)哮喘与自身免疫自身免疫反应是否参与了哮喘的发病是哮喘发病机制中令人感兴趣的一个话题。2018年,Mukherjee等[12]报道了在激素依赖的哮喘患者中存在一种“多克隆”自身免疫事件,即痰液抗嗜酸性粒细胞过氧化物酶(eosinophil peroxidase,EPX)和IgG亚型抗核抗体阳性。2023年该研究团队发表另一项前瞻性研究结果[13],收集了2017—2020年重度哮喘患者的痰样本,检测痰液中抗巨噬细胞胶原结构清道夫受体抗体(macrophage receptor with collagenous structure,MARCO)的表达情况,并通过细胞实验评估高滴度抗MARCO IgG对巨噬细胞功能的影响,发现重度哮喘患者呼吸道存在自身免疫反应,并且抗-MARCO IgG抗体可能导致巨噬细胞功能障碍,削弱宿主防御功能,从而增加宿主对气道感染的易感性,该研究为非T2型哮喘的发病机制提供了新的视角。二、哮喘诊断

指南推荐对于哮喘的诊断主要依据临床症状及客观的可变气流受限证据[14]。但在目前的临床实践中,支气管激发试验主要依赖于肺活量测定的第一秒用力呼气量(FEV1)作为主要结局指标,然而,FEV1测试存在一些局限性,例如对患者配合能力要求较高,对小气道变化不敏感等。Parker等[15]对接受乙酰甲胆碱激发试验的211例哮喘患者的临床资料进行了回顾性分析,结果显示,以引起比气道传导率(specific airway conductance,sGaw)下降40%的激发浓度(PC40)为标准进行诊断的患者中,有93%后续被诊断为哮喘,而使用引起FEV1下降20%的激发浓度(PC20)为标准进行诊断的患者中,仅有66%的哮喘患者后续被诊断为哮喘,提示sGaw对气道高反应性的敏感性高于FEV1,可能有助于在更低剂量的乙酰甲胆碱激发试验中检测到气道高反应性。鉴于sGaw测量的技术相对简单,易于操作,可能更适用于无法耐受肺功能检测的患者。然而目前关于sGaw用于激发试验阳性的标准仍存争议,因此欧洲呼吸学会指南并不建议将sGaw作为哮喘的诊断依据[14]。三、哮喘评估

(一)分型评估诱导痰细胞计数是临床上对哮喘气道炎症进行分型的标准方法。然而,由于诱导痰标本无法常规获取,Flinkman等[16]对 203 例、随访12年的哮喘患者的临床资料进行了分析,以血液中的嗜酸性粒细胞计数(blood eosinophil counts,BEC,0.30×109)和中性粒细胞计数(4.40×109)为界值,将哮喘患者分为嗜酸性粒细胞型、中性粒细胞型、混合细胞型、寡细胞型4种类型。他们发现,相比于寡细胞型哮喘患者,中性粒细胞型哮喘患者具有更高的体重指数、更大的吸入激素用量、更多的计划外访视以及更多的抗生素应用;而嗜酸性粒细胞型哮喘患者则更容易出现鼻息肉、肺功能下降更快。相比寡细胞型哮喘,中性粒细胞型、嗜酸性粒细胞型和混合型哮喘患者中重度哮喘患者占比更高。(二)急性加重风险评估Bleecker等[17]分析了SIROCCO和CALIMA两项重度哮喘随机对照研究中718 例重度哮喘患者的BEC与临床表型间的关系,所有这些患者在1年的前瞻性研究中,在第0、4、8、24、40和48/56周对BEC进行了多达6次的测量,根据BEC的检测结果将患者分为低BEC组(BEC多次测量中,80%以上测量值低于300个细胞/μl)、高BEC组(BEC多次测量中,80%以上测量值高于300个细胞/μl)和BEC变异组(BEC多次测量中,不到80%测量值在300个细胞/μl的同一侧),研究发现高BEC组和变异BEC组的哮喘患者急性加重风险更高,该研究结果提示动态评估患者生物标志物变化在哮喘急性加重风险评估中可能具有更高的临床指导价值。为了深入了解发展为重度哮喘患者的纵向轨迹,并分析不同轨迹与哮喘控制措施和合并症的相关性。von Bülow等[18]利用瑞典NORDSTAR研究平台的数据,对4 543 例重度哮喘患者进行10年回顾性分析,根据患者每年的哮喘治疗情况,对其严重程度进行分类。研究使用潜在类别分析方法识别出了4种重度哮喘的发展轨迹,分别标记“持续重度哮喘(8.6%)”“逐渐发作的重度哮喘(20.7%)”“间歇性重度哮喘(37.1%)”“突发性重度哮喘(33.6%)”。其中“持续重度哮喘”患者的每日吸入激素剂量更高,骨质疏松症的患病率更高,而“逐渐发作的重度哮喘”和“突发性重度哮喘”患者在重度哮喘发展过程中同时出现了与T2型炎症相关的合并症。因此,识别重度哮喘发生发展的不同轨迹,有助于早期识别高风险患者,并为早期干预提供了依据。ATLANTIS(the Assessment of Small Airways Involvement in Asthma)研究[19]是一项在9个国家29个中心的医学数据库招募轻度、中度和重度稳定期哮喘患者,开展的为期1年的观察性研究,旨在通过肺功能联合肺部影像学检测,探讨如何更好地评价哮喘小气道疾病的存在和严重程度以及与哮喘控制状态间的关系。研究发现,在总共入组的 773 哮喘患者中,持续气流受限(persistent airflow limitation,PAL)不仅存在于重度哮喘患者中,也存在于21%的轻度哮喘患者中[20],进一步分析发现,PAL患者表现出更严重的气流受限、更高的BEC、更高的系统性激素和生物制剂使用率,纵向分析发现PAL与哮喘加重的高风险相关[21]。存在持续性气流受限的轻度哮喘患者增加治疗强度,有助于降低病情加重的风险。(三)合并症评估目前对于重度未控制哮喘(severe uncontrolled asthma,SUA)通常推荐生物治疗,除非存在排除合并症的特定指征,否则不建议对这些患者进行常规支气管镜检查。问题是在生物治疗之前,常规支气管镜检查是否有助于进一步识别SUA患者的表型和内型以及安全性如何并不清楚。一项在西班牙进行的多中心前瞻性研究纳入了100例重度控制不良哮喘患者,所有患者均进行支气管镜检查,发现21%的患者存在胃食管反流病,5%存在声带功能障碍,3%存在气管异常,其中在91%的患者支气管活检中检测到嗜酸性粒细胞浸润,尽管总体上气道黏膜中嗜酸性粒细胞浸润与血液嗜酸性粒细胞相关,但有5例T2表型的哮喘患者在支气管黏膜活检中未显示嗜酸性粒细胞浸润,3例非T2患者在支气管黏膜活检中显示嗜酸性细胞浸润。在所有接受支气管镜检查的患者中只有1位出现中度出血。该研究提示,在对重度未控制哮喘开始个体化生物制剂治疗之前进行支气管镜检查有助于排除导致哮喘控制不佳的合并症,从而减少不必要的升阶梯治疗[22]。四、生物制剂治疗

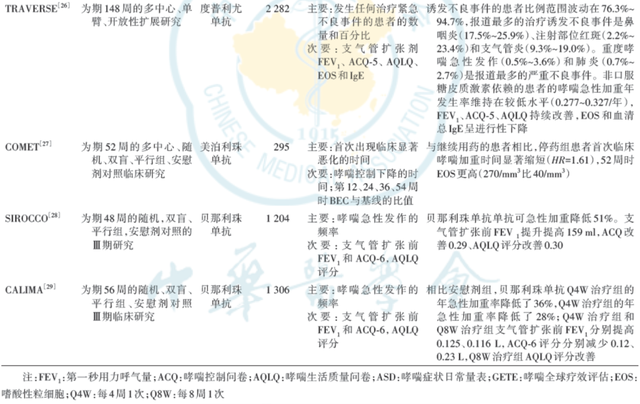

(一)不同生物制剂的疗效比较目前,治疗重度哮喘的生物制剂共有4大类,包括抗IgE单抗[奥马珠单抗(Omalizumab)],抗 IL-5/IL-5R单抗[美泊利单抗(Mepolizumab)、贝那利珠单抗(Benralizumab)、瑞利珠单抗(Reslizumad)],抗 IL-4Rα 单抗[度普利尤单抗(Dupilumab)],抗TSLP单抗[特泽鲁单抗(Tezepelumab)]。近年来,已有多项生物制剂对重度哮喘治疗的临床研究发表[8,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29],具体见表1。

五、总结与展望

在过去的一年里,哮喘领域在基础和临床研究方面均取得了一定的进展,为哮喘的诊断和评估提供了新的视角。在重度哮喘治疗方面,对于生物制剂的选择、应答预测及疗效评估的临床证据逐渐增多,但仍需要更高质量的临床研究来提供可靠的数据支持,并逐渐形成临床指导建议。

参考文献(略)