毓君固/文

由定阜大街往东过了龙头井,细心人不难发现一个胡同的名牌;恭王府夹道。在古老高大的围墙里边矗立起了新的楼房,朱红大门旁挂的牌子是:北京艺术学院。这就是清朝时期的恭亲王府。

恭王府也叫公主府。它的特征是在大门上装有凤凰雕饰,而一般王府是饰以龙的。乾隆皇帝在位时,他最宠爱和珅,便把自己的女儿下嫁给和珅的儿子,赏赐了这所宅第,所以称为公主府。乾隆死后和珅全家被抄,公主去世,这座府第也就被收回了。后来道光皇帝分封皇子,皇六子——我的曾祖父奕被封为恭亲王,赏了这所公主府。曾祖父去世后,祖父载澂因涉及到义和团事件不能袭爵,由我父亲溥伟以长孙资格承袭王爵,当然也承继了这座王府。

当年西什库教堂是法帝国主义的天主教教堂,它宣传宗教迷信,麻痹中国人民,还专门放高利贷巧取豪夺了许多房产,恭王府是其一,别的王府也有被它收买的。这帮高利贷者用的手段是非常阴险毒辣的。

民国初年,我父亲便离开了北京,住在青岛,以后的经济来源逐渐竭蹶,入不敷出。由我大母亲回到北京,找人绘制了一份恭亲王府的蓝图。据蓝图测得恭王府占地面积130余亩,房屋有1000多间,府后有一座极为精致的花园,有人工湖和假山,并广植树木。便凭蓝图抵押,向西什库天主教堂借用了大洋35000元,教堂的经手人神甫是一个叫包士杰的法国人。那时也许觉得是件便宜事呢,后来泥坑越陷就越深,直到断送了恭王府。

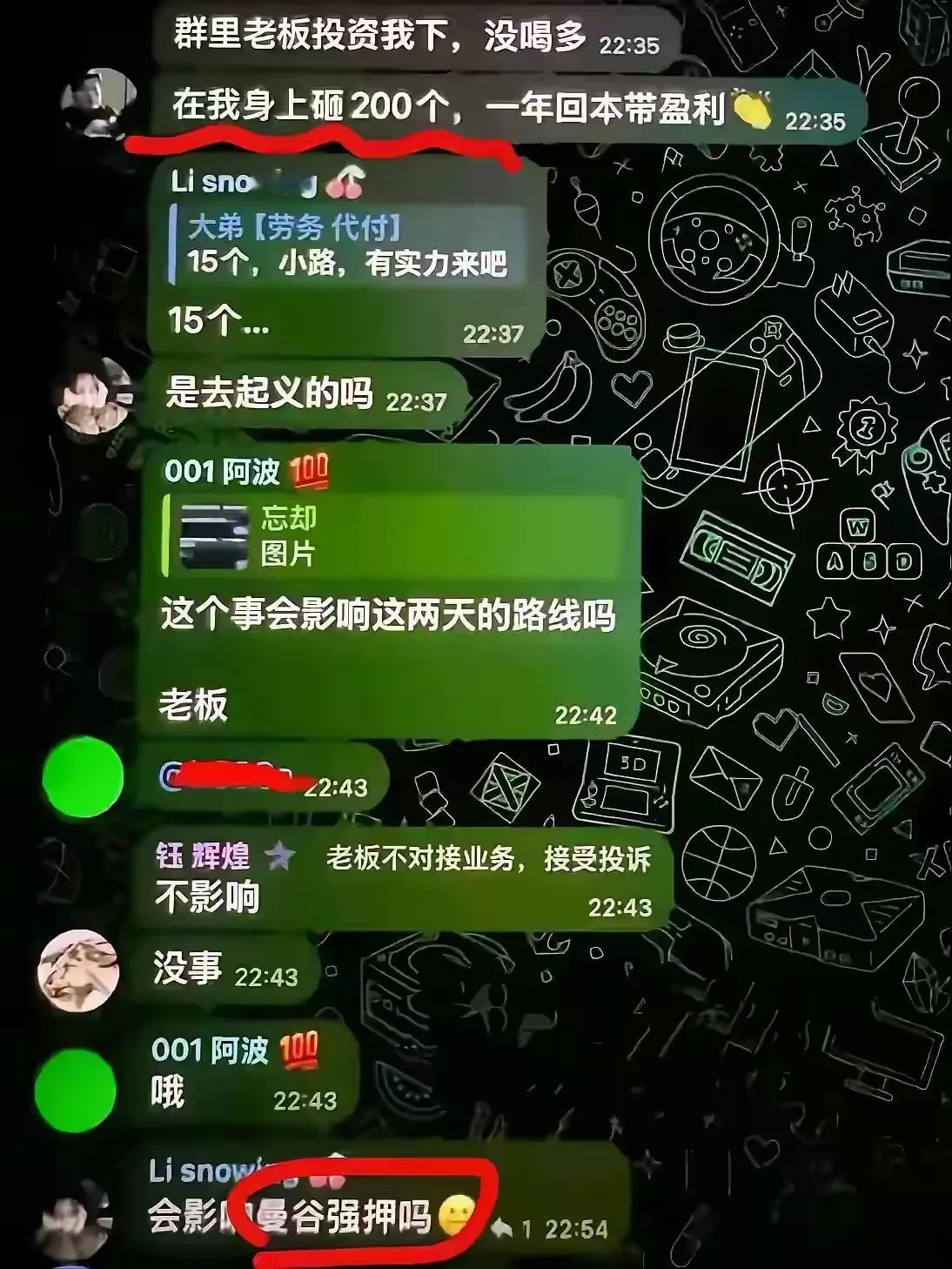

借款的年利是多少我不知道,而教堂所用的毒辣手段是这样的:它是每年年底结帐,到时连本带息开来了清单,当然是无钱可还,那不要紧,它不但不要钱,反而欢迎你再借。原借的是35000元,比如加上500元利息,一共是35500元,它便主动借你4500元,凑上4万元的整数。那时本来是经济困窘,难得的送钱上门,自然是欣然接受了这笔“慷慨”的贷款,至于后果如何,怎么还?这类问题大概没有考虑过。于是到翌年年底结帐的时候,子息便按4万元来计算。还不了没关系,再借几千凑5万的整数吧,又欣然接受了一笔“慷慨”支援,可是教堂的高利贷者便从五万元来求息了。如此年复一年,它比之利滚利所谓“驴打滚”还凶一筹,不仅每年将利为本,而且还假充善人主动借几千,年年凑整数,反正有偌大王府在抵押,它是不怕不还的。这样不数年,再到年终结帐时,就欠债到了20多万元现大洋,这时一下子揭去了“慷慨”面具,露出了狰狞本相,要钱!没有,拿房子来!偌大王府,千余间房屋当然是上好的建筑,就是拆了它卖砖瓦木料也决不止20多万元现洋。但是,府里还住着我的祖母和两位叔父,房产也不能由我父亲一人独自处理,处理的话也得分作三股才合理。于是在老哥仨之间便发生了一场析产的官司,连西什库教堂也在被告之内,它的高利贷手段按法律说也是非法的,不能那么廉价地把王府收为已有。不用说,那时的中国法院对于帝国主义的教堂也没办法,一切还是得由教堂说了算。官司一直拖了三年,还没结果。可在这三年中,利息并没有停止一天,开始打官司时,我们只欠二十四五万元,这时已滚到28万元了。

我父亲一看,觉得这官司再也不能打下去了,只好妥协。负的债是年年本利相生,如同雪球往山下滚,越滚越大,如再打官司三年,即使胜诉也只能将王府双手献出了。我们可以粗略计算一下,当初抵押蓝图借的是35000元,以后每年陆续借几千凑整,最后总计起来我父亲若能够使了西什库教堂14万元,就算是最多最多的估计了----实际上恐怕还使不到这个数字,其余的半数14万元就全是高利了。借一还二,这简直是暴利!够惊人的了。帝国主义教堂的毒辣手段还不止此,请看下面官司的结果。

结果是把恭王府劈成两半,前边的房屋全部给了教堂用来抵债,后花园中的所有房屋留给了我两个叔父,可整个王府所占土地还是归教堂所有,即后花园的房产权归我叔父,地产权归教堂。从这里可以看出教堂手段之毒辣,因为土地不归房产人所有,就无法把房屋卖给别人,要卖就只有卖给教堂,没有人要这样的房屋,而且教堂每年还要收地租大洋300元。每年年底教堂都派人来向我叔父讨所谓地租钱,我叔父是从来未付过的,教堂也不强要,但终归要记在帐上:几年欠地租若干元。

帝国主义的教堂也相当狡猾,它看出了这封建没落的大家庭是天天往下坡陷,迟早有破产卖房子的一天,土地既掌握在它手中,归终还得卖给它,到那时再一总算地租的帐。事情也是这样发展的,最后,花园还是卖掉了。不过卖时恭王府已改成了辅仁大学,辅仁也是帝国主义的教会学校。大约有近200年历史的恭王府变成了帝国主义的在华高等学校。

以上就是恭王府的简单历史。我二位叔父卖后花园,大约卖了15万元,这笔钱如何使用的呢?好像一个尾声似的顺便提提。本来的计划也很好,先存入银行,再重新买一些房子,租出去也可以收一笔为数不少的房租。先在鸦儿胡同看了100多间房屋,不如意。以后再看的不是嫌价钱贵,就是房子次,几年也未选中。钱在银行存着虽然有利息,远远抵不上每月的支出,仍像从前一样,这月3000,下5000,随用随支,不消几年便零碎地用光了。至于我父亲抵押王府的钱是早已用光。至此,卖府的银钱,全告终焉。

以下再介绍一下恭王府典卖前的概况:

佐领处 有20余人,管理领取、发放钱粮等事。那时由禄米仓(现在东城区)每季度领粮米700余担,每担约一百五六十斤。发放甲银,即佣人的工资,那时最多的不超过5两银子。

随事处 约有10余人,全是青年,20余岁。王爷每逢出门,无论上哪儿去,他们都跟从去。王爷回府,或不出门时,他们无其他工作。

管事处 有10余人,除管理府内一般日常杂事以外,每逢王爷出门,他们都穿上官服,在阿思门(阿思门为满语,即大门)排班跪送。王爷回府时站在大门外排班迎接,但不下跪,当王爷骑马或乘轿至大门时要齐声高喊一句:“爷回来了!”

外帐房 有10余人,管理对外开支。

内帐房 也用10余人,管理内围开支。

此外有档案房、回事处、煤炭房、内茶房、大厨房、书房、后花园、马圈等等,顾名思义便可知道所司职务。还用有太监30余人,为首的叫首领太监。

庄园处 管理王府的地产,每年下去收地租,这是王府的主要经济来源。以前王府每年收租多少我不知道,在光绪末宣统初,每年收入的地租大约是12万元现洋。本来地租按银两计算,使用银元后,便两种全收,1元现洋元按7钱2分银子合折。恭王府占有的土地大约有7000多顷,分布在直隶省100余县州内;在关外还有四个大庄头,每个庄头不下千顷土地,一共可能有近万顷土地。

这些土地也不是在始封恭亲王时一次由皇帝赏赐的,是逐年添的。这些事也不必由王爷亲自操心,有管事的会时刻注意着去收买土地。当然在这一买卖中有佣钱可图,而以后凡是经某管事手收买土地,便由他下去收租,所谓“沾手三分肥”。收买土地也不必去乡下,在乡下小宗土地买卖十亩八亩的也根本不在话下,主要是在北京。卖地的情况也是多种多样:有的京官告老还乡,如家在江南,便把土地卖了,到家乡再去买;有的急需用款,或为运动官职,或为弥缝处分等而卖地;再有的是某某官员死后,抛下寡母孤儿,所谓“人在势在人情在”,人既死了,尽管有土地而下去收租时得不到地方官的支持,便很难顺利完成,土地反而成了累赘,也就不如卖了它在北京置些房产。当然其他原因卖地的还有很多,而这些庄园处管事的除了收租以外,也别无他事可作,便寻找一些收买土地的机会,既有利可图,又能在主人面前讨好,何乐而不为之呢?就这样每年都能添不少地产,渐积至近万顷之多。

关于每年收租的情况是,在八月节后,便下去到各州县,每次下去约100多人,到十月底便陆续回京缴纳租银,到年底结帐,算是当年地租全部收齐。收租的100余人,除了庄园处20来人以外,内帐房、外帐房、管事处、回事处等都抽人下去,还有书房、后花园等处的人,本是伺候王爷的,这时也得下去一次,不过三五天就回来,总算是参与了收租事宜,将来有好处自然也得分上一份。收租人下去时先到县里,照例是先给县太爷送一份四色礼物,再来往应酬一番,如此而已,无需乎什么特别拉拢。因为县太爷在县里是所谓“父母官”、二皇帝,可是和王府的管家比起来,起码也得平起平坐;特别是王爷当时再掌握实权,例如我曾祖父曾做过军机大臣要职,那县太爷对府里管家更巴结不暇,如“请大管家在王爷面前多关言几句,多栽培!”等好话少不得要说上几遍。如果真的某县对王府收租不大力支持而不能收齐租子,管事回京自然要把责任推卸到县官身上,他就有些吃不消了。前面说过,有些京官人亡势败,因收租困难而卖地的,也就是这个原因。

管事的到县例行公事来往以后,所得到的大力支援是由县里派两名衙役随同下乡收租,俗语说“现官不如现管”,有这两名如狼似豺的衙役,当然收租工作不难完成;如果衙役再不灵

通的时候,还可以由县官把不交租佃户传到县里,或打或罚,限期交款,除了大灾年份便很少收不齐租钱了。

收租人下去收多少便回来上缴多少,这是不可想象的事,他们如何从中下手呢?方法很巧妙,并不是明目张胆地扣,以多报少。那时每年每亩土地根据土地贫沃的不同程度,收租钱是20至50枚铜元不等,而上缴到府里时是按现大洋计算的,1元现洋能兑换铜元100枚到120枚上下,兑换率是时涨时落的,就在这一涨一落中便大有文章可作了。自八月节下去以后,收租人当然也有快有慢,到十月底十一月初便陆续回来,首先到府里帐房交款,但不结帐,都是记上某某人暂交现洋几千元,文章也就是作在这个“暂”字上。由开始回京在府里暂交款到年终结帐时,便专门等铜元落价,比如收租人在兑换时实际是用100枚铜元换的现洋,到结帐时则写上是用120枚铜元换的现洋,那20枚铜元便落入了收租人的腰包。

到民国以后,由当局成立了一个“官产清理处”,专门清理旗地,即一些旧王公大官们的领地。有的府里的主人们即旗地所有者,也不知道自己有多少地,能收多少租银,这些从来就操纵在管事人的手中,便由这些人全权处理了。有的如肃王府据说是到民国以后便把土地都卖给了承租的佃户,卖的很便宜,但由于卖的土地非常多,也卖了相当一笔钱。那时恭王府里的一些管事也很羡慕,私下议论着计算着恭王府如果卖地能得多少钱等等,当然也只是个议论,谁也不敢向王爷去上这个大胆的建议。那时中国处于军阀混战的局面,军阀分割占据个人势力范围,例如张作霖在北京作大元帅时,“官产清理处”自然归入张的势力,可是当张作霖倒台之后,在很短时期内便跑到关外去了(所谓“回奉”),官产清理处也同时收了摊,但在这一时期中所清理的旗地也就全完了,清理处的款项也都卷走了。就这样换了几次军阀头,这些官产也真就“清理”完了。恭王府自然也不例外。

再有到民国以后,管事的下去收租,也不像从前那样能得到县里大力支援,仅凭几个管事的催租讨债。另外,铜元和银元的兑换率也与从前大不相同,这时要用 400 枚铜元才能换1元大洋,而物价却在稳步地“指日高升”。可是主人们好像看不见这些,仍然照从前一样要花钱就向帐房去支。起初款项不够开支时,便在几个经常存款的银行借贷,到秋后收租时再还。本来地租越收越少已不够支出,而收来租子又得先还银行的借款,一年亏空一年,以后再向银行借贷也都无门了。曾有一个姓戴的管事,本是出于对主人的一片好心,曾给我父亲上了一个密帖,大意是劝他节约开支,结果招我父亲大怒,认为一个奴才意敢于预王爷的事情,真是大胆!立刻把戴给辞退了。

关于王府的开支情况,在清末民初年代里,每年地租收到12万元现洋,加上四季领的禄米,物价也低,尽量来花,足敷开支。到了民国以后,就不行了。可以举一个例子,我父亲在青岛的时期(他是在民国3年去的,以后把我祖母也接去了),每月有两三名随事的换班,一切吃喝使用等物品都由北京采买,如鸡鸭鱼肉和咸菜得要老字号的,有天福酱肉,天源咸菜,致美斋的点心等。此外每月开支现款或3000或5000,有时不够用,打电报再由北京汇款。

北京还住着我两位叔父,二叔是常常爱住在京西门头沟的戒台寺,那里倒没有使用现钱的地方,可是每天的吃喝得用驴垛子由城里送去,一天就得几十元的开销;城里还住着我三叔父和祖母等人,年年是入不敷出,以后没办法,把地租收入分作两份,北京一份,青岛一份,同时也把管事的分作两拨,好管理地租收入事项,他们也就各为其主了。

皇帝的基叫陵寝,王公的叫园寝,这是封建的等级制度。恭王府的园寝有三处。

翠华山园寝,简称北山园寝,坐落在京北北山,去小汤山北10余里,今属昌平县。园寝外围有三个村庄:麻峪、秦城、乡堂。园寝占地面积连北面翠华山坡带平川地约有 20多项,规模最大。南边是大门、牌坊,过去是神桥和甬路,往里是碑楼、享殿、寝殿,东西有两排朝房,最北边靠山坡是宝顶所在。宝顶或叫大券,就是坟头。在地下是石头筑成的地下室,棺材就停放在这里。这里葬的是我曾祖父恭忠亲王奕诉,另外有小券四,是福晋的坟。东边有阳宅共60 余间,专备上坟时来住的。祭祀是每年有四大祭:清明、七月十五日、冬至、岁末,如果主人不去时,就派管事的代祭,每次都去10余人,祭礼有整猪整羊和一般供品。园寝内有常住的25户看坟,每户给土地20多亩,其中有两户是庄头户,各给30多亩。园寝内广植松柏等树木,靠北山一带种的有柿子、黑枣和胡桃等果树。

南庄园寝,葬的是我大祖父载激,规模较小,仅及翠华山的一半,占地不超过10顷,有碑楼、享殿等,阳宅有两所四合院20余间房屋,看坟的也仅有八户。南庄就在翠华山南边10余里,两座园寝是遥遥相望的。

西峰岭园寝,在门头沟南,葬的是我祖父载滢,这里仅修了宝顶和阳宅,其他都未修。园寝蓝图现在我家保存,其规模略和南庄仿佛。

以上三处园寝到民国时代,都被公开地盗墓。盗墓的是地方上的所谓杂牌小军阀,也可叫官匪,聚众二三百武装人员,带着石匠、泥瓦匠等,打开“宝顶”搜掠一空。有看坟的,但哪里敢管呢。

园寝的土地、树木等是在卖了府以后,到日军侵占北平时期就逐渐被卖光了。