一、报到后的拜访

看到了周文业先生在一些微信群里发的2023年第22届中国古代小说戏曲文献暨数字化学术研讨会的通知,我便按规定的时间,向他的电子邮箱寄去了一篇《水浒传》版本的论文。几天后,周文业先生就邀请我参加这次会议。

周文业先生

我与周文业先生网络邮件交流已近20年,但没见过面。他是首都师范大学退休高级工程师,20多年来,一直进行中国古代小说数字化整理和研究,用功扎实,卓有成效。他也是这次研讨会的主办人之一。

8月15日上午9点多,我乘坐高铁离开西安。下午2点半,到达北京。3点多一点,我就打车到了开会所在地——北京紫玉饭店。

这是一座古色古香的庭院式饭店,坐北朝南的接待大厅宽敞明亮。因我见过周文业先生的照片,所以步入大厅,一眼就看到了周文业先生正与前台服务员协商有关住房问题。我走到他们旁边,主动与周文业先生打招呼并通报姓名,就算报到了,然后,领取会议论文集,安排住进了庭院西侧的楼房里。

国家图书馆的于鹏先生知道我来北京紫玉饭店参加会议,用微信询问我是否已到?我回复,已入住饭店的某某房间。好在国家图书馆与紫玉饭店只有公交车三四站的距离,我想,于鹏先生会在下班前后来看我。

从会议论文集前面的作者名单可知,南通大学文学院教授徐乃为先生也来北京参加这次会议。这样,我简单收拾了一下,用微信联系后,就去拜访未见过面的徐乃为先生。

徐乃为先生中等个,不高不低,偏瘦,很精干。共和国的同龄人,今年74岁,曾任中国红楼梦学会理事,现在年龄大了,改任中国红楼梦学会学术委员会委员,撰写出版了《红楼梦探真》《中国古代小说的发展》《甲戌本石头记辨误》《红楼三论》《大旨谈情》等学术著作。

《红楼三论》

我与徐乃为先生才说了一会儿,于鹏先生的电话就到了:“您怎么不在房间呀?”

“我正拜访徐乃为先生,您也一起来?”我解释说。

“好啊。”

“我来接您。”

在我房间的楼下过厅里,我初次见到了于鹏先生。他50岁上下,高个子,玉树临风,风度翩翩,现任国家图书馆中文采编部副研究馆员。而且,顾斌先生、于鹏先生两人共同主编了一个刊物《红楼梦研究》,受到了红学界同仁的好评,徐乃为先生和我都为这一刊物写过一些稿件。

当我领着于鹏先生进入徐乃为先生的房间,三人高兴地聚在了一起,海阔天空地谈论起各自关心的话题,不出所料,说着说着就集中到《红楼梦》的问题上了。

于鹏先生和我都“高度赞扬”了徐乃为先生,觉得他在他们这一批70岁、80岁的老先生中,能够从靖批的相信者转变为不相信者,难能可贵,有着知错就改的良好学风。

《靖本资料》

当然,我们三人在红学观点上,有同有异,总体讲,同得多,异得少。比如,徐乃为先生和我在《红楼梦》作者问题上有一个相同的地方,都认为曹雪芹的长辈写作了初稿,后来曹雪芹作了“批阅十载,增删五次”的修改。

再比如,在《红楼梦》版本先后传承的认知上,于鹏先生和我又与徐乃为先生有了一个较大的分歧。大家都知道,现存甲戌本是一个过录本,因其中有曹家人甲午年所写的批语,所以它的抄成时间必在乾隆甲午以后。我们两人主张甲戌本的前身——脂砚斋甲戌年开始抄写的原本一定是在脂砚斋己卯庚辰原本之前,但徐乃为先生却主张甲戌本的“甲戌”干支是抄手的误抄,或本应为“甲申”,或本应为“甲午”,也就是说,甲戌本的前身——曹家本子是在脂砚斋己卯庚辰原本的基础之上修改出来的,即它是曹家最后的修改本。

谈到这个问题,于鹏先生还对徐乃为先生有点歉意地说道:“您以前寄的那篇论述甲戌本的稿件,我与顾斌商量过几次,都觉得这个观点变化太大,所以……所以难以使用。”这里,我插了几句话,意思是,有争议是很正常的事情,互相了解了对方的观点就行了,不再反复地争来争去,一个现象,各自表述。

我觉得,在真正的学术问题上,应该求同容异,即希望达成共识,但达不成共识的时候,要宽容地对待不同观点,要容纳不同观点的存在。当然,说起来容易,做起来难,雅量高致不是每一个人都能具有的品格。

我的观点有时符合主流观点,有时也不符合主流观点。当我符合主流观点时,会想着宽待不同观点,但曹雪芹一人说真能宽待徐乃为先生和我的两辈合作说吗?只提一个理由,实际上,《红楼梦》是具有自传成分的小说,假如认定曹雪芹主动将年长自己20多岁的两个姑姑写成主人公的一姐一妹,在亲情体验和表达上会十分别扭,如果知道了小说人物构架是长辈初稿提供的、且主人公的原型也是曹雪芹的长辈就很容易理解这一现象了。

曹雪芹邮票

于鹏先生曾校订出一种七十九回的《红楼梦》,其校订所依据的是现存十二种早期《红楼梦》抄本,辨析异文,择善而从。他的编校追求是,最大程度地还原曹雪芹书稿的原貌,并且文通字顺、适合普通读者的阅读。

因此,全书底本首先选择最接近曹雪芹书稿的甲戌本;所缺其他回目再选己卯本、庚辰本为底本;而己卯本、庚辰本原来缺失的第六十四回、第六十七回又以列藏本为底本,参校戚序本、甲辰本;第十七回至第十八回和第七十九回,维持不分回的原貌;第二十二回末维持残缺的原貌,不取戚序本、甲辰本两种后人所补文字。

后来,于鹏先生将这套书邮寄给我,征询意见。我回复:继续努力,将白文本变为脂批本,但要特别注意的是,只用真正的脂批,将后人批(包括误入脂批的立松轩批与靖批)全部剔除。当时于鹏先生看到我的建议,有些犹豫,难下决心。

现在,于鹏先生告诉我,有出版社找到他,想出他这个校订本的脂批本,他已接受邀约。我听了很高兴,又好好地鼓励了一番。

《甲戌本石头记辨误》

徐乃为先生还对我们两人说,这次参会,是他本人积极争取的,他要在会上,讲道理,摆证据,批驳欧阳健先生所说甲戌本及刘铨福题跋都是伪造的观点。接着,他将批驳的要点向我们两人作了介绍。

我感到,于鹏先生十分淡定,在他的脸上总是浮现出一种淡淡的笑意,不论高兴,不论生气,表情几乎没有变化,甚至语调也没有大的起伏。当他听完徐乃为先生有点激动的讲述,只平淡地说道:“我们是不是需要每次都如此费精力地去批驳呢?”

时间过得很快,于鹏先生要回家了,三人聚谈到此结束。我将于鹏先生送到饭店大门口,聊了几个小问题,就互相道别了。

晚上,与我同房间的小朱回来了。他叫朱海啸,20几岁,复旦大学古代文学博士生,以前研究过《三国演义》的版本,现在主要研究《金瓶梅》方面的课题,他的导师是黄霖老先生。

8月16日早晨,我和小朱吃完早餐,也不回房间休息,两人径直来到会场,坐着等待研讨会的开始。

这时,我看到一位老先生独自坐在不远处,他的头发已经全白,还在下巴处留了两寸长的白胡子,一派道骨仙风的气度。这不是欧阳健先生嘛。

说来有意思,根据会议论文集前面的作者名单,不少人都像《水浒传》里众好汉初次见面的套话那样,“久闻大名,如雷贯耳”,即知道姓名,甚至网上、微信还多有交流,但从未见过面,只有欧阳健先生是唯一例外。

第七届国际(清河)《金瓶梅》学术讨论会

2010年8月,我去河北省清河县参加第七届国际《金瓶梅》研讨会时,曾与欧阳健先生有过面对面的短暂交流。我思索了一下,便站起来,走到了他的面前。

“欧阳老师,还记得我吗?”

欧阳健先生眨了眨眼睛,面有疑惑,回答不出来。

可以理解,老先生已过八旬,10几年前那短暂交流早就从记忆中淡去了。我很快就直言道:“我是张杰。2010年清河……”

“嗳哟,你一说名字,我就记起来了。你是研究版本的。”欧阳健先生笑盈盈地说着。

我关心地说:“看您身体还挺硬朗,气色也好,80几了?”

“82了。”

“要多保重身体呀。”随后我聊了几句身体好的重要性,就告辞回到了原座位。

上午8点半,大家济济一堂,2023年第22届中国古代小说戏曲文献暨数字化学术研讨会正式开始了。

会议现场

周文业先生主持了会议,他首先介绍了这个中国古代小说戏曲文献暨数字化学术研讨会是2001年首次举办的,迄今已办了22届,一年在国内办,另一年就在国外办,交替进行。这次会议由他本人和两位古籍收藏家张青松先生、张颖杰先生一起合办。研讨会能办20多年,主要靠大家的支持,他对这次参会的线上线下的中外朋友们表示衷心的感谢!

周文业先生还说明了这次会议的各项安排,共分为八个研讨主题,即小说文献通论、《红楼梦》文献、《三国演义》文献、《水浒传》文献、《金瓶梅》文献、《西游记》文献、其他小说文献、戏曲文献。上午为全体大会,研讨小说文献通论和《红楼梦》文献。因为参会人数多,每个人都有15分钟的发言时间,而且还要共同的讨论,所以下午要分成两个小组来发言与讨论。

接着发言就开始了,会议安排的所谓小说文献通论,就一个问题,即福建建阳刻本中出现的“眉码”是怎么回事?

日本京都大学退休教授金文京先生提交了论文《明代后期建阳刊本“眉码”初探》,但在这次准备来中国时,突发情况而不能成行。因此,他的论文由周文业先生代为讲述。

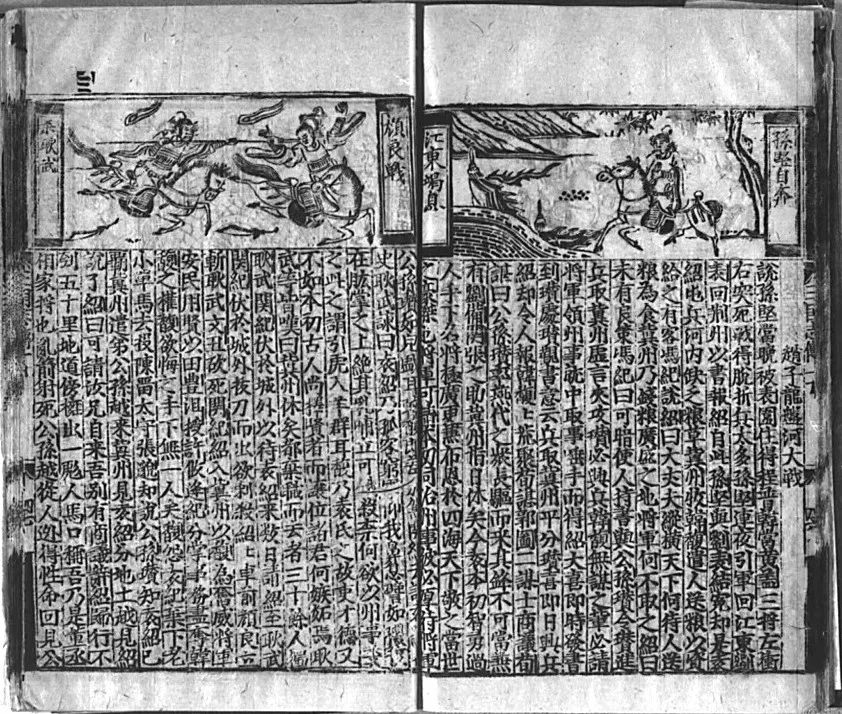

周文业先生说,金文京先生在研究明代后期建阳刻本时,发现了一个奇怪的现象,就是在刻本的版框上沿有时会出现一个小方形框,里面有“二”“三”“四”等数码,他便效仿“眉批”的称谓,将这些方形框里的数码称为“眉码”。有趣的是,一本书中一个“眉码”之间包含的叶数基本相同。

《三国志演义》叶逢春本正文21叶A面左上出现了方形框“二”

用一个实际的例子,《三国志演义》叶逢春本就是每一个“眉码”包含26叶。全书前26叶没有出现“眉码”(即一般刻本上没有方形框“一”),包含前6叶的序和回目等,再加20叶正文;在正文21叶A面左上出现了方形框“二”;翻过26叶后,在正文47叶A面左上出现了方形框“三”;再翻过26叶后,在正文73叶A面左上出现了方形框“四”;……“眉码”会每翻26叶就增一个数码,一直编排到书尾。

书与书之间,“眉码”编排的叶数并不完全一样,建阳刻本“眉码”包含的叶数主要在14叶至16叶、20叶至28叶这两个区间。

很明显,“眉码”的编排与分卷、分回等文字内容没有关系。还要说明的是,其他地方的书坊,以及建阳明代前期之前和清代之后都没有“眉码”现象。

换句话说,“眉码”的出现只是建阳刻本一个阶段性的现象。想一想,在这个阶段里,“眉码”的作用是干什么的呢?金文京先生猜想,“眉码”的作用是“分卖”,就是分码售卖,一旦销路不好,就不印了,防止书坊亏损。

《三国志演义》叶逢春本正文47叶A面左上出现了方形框“三”

周文业先生讲完金文京先生论文的要点后,就开始讲自己的论文《古代小说刻板的“眉码”问题》。他说,他曾接受金文京先生的请求,在国内咨询“眉码”的作用和目的,问过福建师范大学文学院齐裕焜教授、涂秀虹教授,还有撰写出版过《建阳刻书史》的方彦寿先生,但他们回答,建阳刻书工艺已失传,所以并不了解“眉码”的情况。周文业先生还与《三国演义》专家陈翔华先生多次电话交流,展开讨论。

现在,周文业先生在他的论文中认为,“眉码”的作用可能是“分刻”,即它是分配刻工的编码;也可能是“分印”,即它是分配印工的编码;还可能是“分存”,即它是分别存放的编码。

两篇论文介绍完后,大家就七嘴八舌地讨论起来。一些人觉得,“眉码”的出现是建阳书坊主的一种管理方式的体现。它的地域性、阶段性表明它也许存在着一定的合理性,但又不能认定它具有不可或缺的重要地位,因为外地书坊从不使用“眉码”,甚至建阳书坊从清代开始也放弃了“眉码”。

“分卖”的可能性很小,因为“眉码”与分卷、分回等文字内容无关,假如一个“眉码”之间的文字内容是小说的三回半,如何售卖呢?“分刻”的可能性也不大,刻工的能力水平差别较大,徒弟刻一个版,师傅就可能刻两个版,非要平均分配刻版,往往会窝工或怠工。其实,在书坊里,刻一个版给多少钱这样类似计件工资的规定早就实行了。

我们思考的重点是,每一个“眉码”包含的叶数基本相同,恐怕它的作用在于统一的纸张裁剪、统一的印刷实施、统一的工种安排及价格核算等方面。

《三国志演义》叶逢春本正文73叶A面左上出现了方形框“四”。

在开始研讨《红楼梦》文献时,主持人周文业先生强调说,关于甲戌本“刘铨福题跋”的真伪,这里有正方,也有反方,还有中立者,让我们来听一听。

首先发言的是欧阳健先生。他和徐乃为先生并肩而坐,这样,他开头就说,“我与徐乃为先生是几十年的老朋友。”的确,欧阳健先生曾长期在江苏省社科院工作,而徐乃为先生在江苏省南通市教书,都研究古代小说,在省级学术活动中有交往,应该没有问题。

欧阳健先生的论文题目是《“刘铨福题跋”的真伪——谨答孙海桥博士》。他的商榷对象是曲阜师范大学文学院副教授孙海桥女士。

孙海桥女士是毕业于西北大学文学院的古典文献学博士,她在《中国典籍与文化》2023年第2期上发表了《甲戌本〈石头记〉刘铨福题跋真伪与顺序考》一文,以李之郇生平为切入点,结合大量史料进行考证,最后得出“甲戌本后刘铨福题跋应是出自刘氏本人,并非欧阳健等学者所认为的伪作”的结论。

欧阳健、中川渝、徐乃为在会场

但是,欧阳健先生在他的这篇论文中仍坚持自己的观点:“‘刘铨福题跋’是在胡适主导下,由陶洙草拟、程万孚模仿刘铨福笔迹誊校而成。”“有人将我的观点概括为‘程前脂后’,其实并不完整。我的观念是‘程前脂后’‘程优脂劣’‘程真脂伪’,以及三者的高度统一”。

欧阳健先生并没有宣讲自己的论文,毕竟当过教师,只讲要点,也谈笑风生,诸如:

“为了便于讨论,我们可以不用‘真伪’的提法。那么,在我们面前就有两个选项:题跋是刘铨福所写;题跋不是刘铨福所写。‘谁主张谁举证’嘛。”

“刘铨福重病缠身,不可能写出题跋。刘铨福至少从同治六年初就患病在身,同治八年过后,半身不遂,卧床不起,再没有在公共场所出现过,直到同治十一年去世。”

“只要将实物稍稍翻检一下,看看写有七则题跋的夹在书中的两张散页,与正文用纸及使用墨水,是不是同一类型与同一年代,不就一目了然了吗?耗费巨资买回来的甲戌本,却拒绝一切外来人员查阅,实在令人大惑不解。”

欧阳健先生还对蔡义江先生早年说他有类似《史记》抄袭《汉书》的观点耿耿于怀,称蔡义江先生为自己最大的克星,这次他说:“谁抄袭谁呀?《脂砚斋重评石头记》的‘重评’二字,红学家都解释为‘第二次评’。我 1993 年发表《脂本“原稿面貌”辨证》,第一次明白指出:‘所谓“重评”,并不是脂砚斋自己的“第二次”批评,而是针对风行于世的大量批评的再批评,“重评”云云,本身就意味着它的晚出。’12年后的 2005 年,吕启祥先生赞扬蔡义江的最新发现:‘蔡著明确指出“重评”的含义不是第二次评,而是相对于在他之前的“诸公”之评而言的。’”

第二个发言的是线上的江苏省镇江市的尤志心先生,不知是方言语音重,还是手机话筒有问题,总之听不太清楚。

大兴刘铨福家世守印

他的论文题目是《甲戌本“刘铨福题跋”真伪辨》,自称中立者。看会议论文集里他的论文可知,他对欧阳健先生所说“在胡适主导下,由陶洙草拟、程万孚模仿刘铨福笔迹誊校而成”的观点尚不信服,但又说刘铨福同治十一年去世为题跋的致命伤,不推翻这个判断,就不能否定题跋作伪论。

第三个发言的是徐乃为先生,他的论文题目是《甲戌本后刘铨福题跋错序揭秘——兼为胡适作伪说辩诬》。

徐乃为先生主要讲了两个问题,第一个问题是,他认为,欧阳健先生所谓胡适主导作伪刘铨福题跋的观点根本不能成立。假如刘铨福题跋是胡适作伪的,那卖书给胡适的胡星垣看了胡适新写的文章岂不大吃一惊?原来书上没有题跋,怎么几个月后就突然出现题跋了呢?题跋上的信息庞杂且丰富,牵扯到的一系列历史人物,印章也不少,文字中的典故还很冷僻,这些在1928年的封闭时代是伪造不出来的。胡适作伪的动机是什么呢?胡适是学人、名人、贤人,是受人尊敬的人,怎么可能与长他10几岁的陶洙和小他10几岁的程万孚去作伪呢?现在找到的许多刘铨福写的文字与刘铨福题跋比较,字迹完全相同,证明刘铨福题跋的真实性不容置疑。

第二个问题是,现在刘铨福题跋的年代顺序有点乱,其实是前页后页放反了,只需要把两页的位置交换一下就好了。

刘铨福题跋

关于刘铨福题跋的三篇论文讲述完后,周文业先生让大家讨论。欧阳健先生没有回应徐乃为先生的观点。只有另外两个人说了话,但都与刘铨福题跋没有关系,周文业先生只得安排下面的发言。

第四个发言的是原山东某地方报纸的工作人员吴修安先生,他的文章题目是《胡适考证〈红楼梦〉上了冒广生的当?》。他在简单介绍这篇文章后,又罗列了近年来他在微信公众号上发的一些相关文章。

第五个发言的是安徽省文联的王灵均先生,他的文章题目是《胡适的书法素养和〈甲戌本〉的抄写年代及其它》。他认为,从书法的角度看,甲戌本抄写年代应该不早于清代咸丰年间。

第六个发言的是安徽省宣城市宣州区宣传部的倪合进先生,他的文章题目是《曹雪芹拥有〈红楼梦〉百廿回完整著作权蠡测》。他说,曹雪芹早年生长在南京,乡音难改,而他自己的家乡宣城离南京不远,他对吴方言、江淮官话耳濡目染,比较了解。他在阅读120回《红楼梦》时,发现前80回和后40回有着同样的南方方言词汇,所以曹雪芹拥有120回完整的著作权。

实际上,后40回究竟是曹雪芹所写,是高鹗所写,还是无名氏所写,尚有很大的争议。当进入讨论时间,马上就有人对倪合进先生的观点表示强烈质疑:主要修改者程伟元就是苏州人,因此前80回和后40回都有南方方言词汇,并不能证明前后两部分一定是曹雪芹一个人所写。

高鹗履历

第七个发言的是线上的侯钧才先生,他是中央民族大学文学院古代文学博士生,他的论文题目是《抄印转换阶段〈红楼梦〉的版本优化现象——以甲辰本、程甲本异文比对为中心》。主要内容为:一、补遗与订讹:程甲本准确性的提高,二、整合与润色:程甲本可读性的增强,三、改写与呼应:程甲本整体性的优化。

第八个发言的是杨莹莹女士。听了一上午的发言,都是男人的讲述,突然出现了一位青春靓丽的女士,伴随着悦耳动听的声音,的确让人们的精神为之一振。

杨莹莹女士是毕业于中央民族大学文学院的古代文学博士,30几岁,前几年回到了家乡,在皖西学院文化与传媒学院当教师。她曾发表过几篇重磅的《红楼梦》版本的论文,受到了红学界人士的赞扬。

她的论文题目是《从回目异文看〈红楼梦〉刻本的版本流变历程》。她说,由程甲本对抄本的“细加厘剔,截长补短”,到程乙本对程甲本的“准情斟理,补遗订讹”,再到翻刻本对程本的不断修订,可以说《红楼梦》的文字改动从没停止过,而且这个修订过程也体现在回目里。回目是中国古代小说文本的重要组成部分,而《红楼梦》回目创作更是独树一帜。特别是回目中的异文,既体现了修订者的文学思考,也成为探寻抄本、刻本各自版本传承、亲缘关系以及流变轨迹的重要标识。

时间已近12点,上午的研讨结束了。

程甲本《红楼梦》程伟元序

下午1点钟,第一小组研讨会开始了,仍由周文业先生主持。

按会议计划,下午的研讨会分为两个小组。第一小组继续研讨《红楼梦》文献以及《三国演义》文献、《水浒传》文献;第二小组研讨《金瓶梅》文献、《西游记》文献、其他小说文献、戏曲文献。

因为我参加的是第一小组的活动,所以只能记录第一小组研讨的情况。不好意思,对第二小组研讨的内容就不得不付之阙如了。

第一个发言的是古籍收藏家张青松先生,他介绍了他自己最近正在筹备出版《〈脂砚斋重评石头记〉——美国国会图书馆胶片甲戌本》的基本情况。

张青松先生也是这次研讨会主办人之一。2017年1月,他开办了一个微信号“无邪斋”,主要侧重于中国古代小说、戏曲版本的学术研究和收藏交流,受到了一些人的关注。

在2018年1月,我曾与张青松先生有过好几次邮件联系。当时,拙著《稗海红楼——古代小说版本DNA初探》已由作家出版社出版了,这样,南京大学文学院教授苗怀明先生在古代小说网上热情地编了一期“新书推介”,来推荐我的新书,并将我写的序、跋都发表了出来。只因为我在跋中,写到了我的大学老师、也是红学前辈薛瑞生先生的事迹,没想到,苗怀明先生竟然从网络上找来了一张薛瑞生先生单人照片配在了那段文字处,真的让人感到十分暖心。

《稗海红楼:古代小说版本DNA初探》

时间不长,张青松先生就给我发来邮件,说是苗老师介绍的,自己和朋友想各购买一本新书拜读。我想,通过苗老师,就别说购买了,立刻回复:“钱就算了,交个朋友吧。”随后要了两人的地址等,将两本书分别寄去。后来接到两人已收到新书的回复,这段邮件交往才告一段落。

回归正题。大家知道,甲戌本是胡适先生1927年7月在上海购买的。1948年12月15日胡适先生乘飞机离开北京南下南京时,将甲戌本带在了身边。不久胡适先生去了美国,又将甲戌本寄藏于他的母校康乃尔大学图书馆。

1961年5月,胡适先生在台湾首次出版了朱墨两色套印的甲戌本影印本。不过,台版甲戌本出过三次,每次都有错漏或描改,有不少失真之处。大陆翻印的版本更多,同样难免各种错漏与失真,甚至早期的翻印本还将胡适先生的手迹基本清除。

美国国会图书馆胶片甲戌本, 胶片是黑白的,需将原为朱笔的批语全部加上红色。

虽然,2005年7月,上海博物馆从美国将甲戌本购回收藏,但这些年来,因上海博物馆有特殊的规定,不允许一般人士去考察、观赏,就更别说大家期盼已久的影印问题了。

现在所说的美国国会图书馆胶片甲戌本,是1950年3月胡适先生委托美国国会图书馆据甲戌本原件制作的两套缩微胶片的正片。它保留了甲戌本原件70多年前的真实面貌,比如,其中第一回第15叶上还保存了一张写有28字批语的贴条,但这一贴条在1961年台湾影印本上已被人撕去。

张青松先生特别强调,这次出版胶片甲戌本,还要考虑更大的受众面来接受,所以决定,虽然胶片是黑白的,但要将原为朱笔的批语全部加上红色,并出成1函4册宣纸线装本。

在张青松先生叙述胶片甲戌本情况时,中央民族大学文学院教授曹立波女士也来到了会场,虽然知道她已年近六旬,但从容貌、气质上看,显得年轻许多。曹立波女士现任中国红楼梦学会副会长、北京曹雪芹学会副会长,撰写出版了《红楼梦东观阁本研究》《红楼梦版本与文本》《红楼十二钗评传》《红楼梦版本与艺术》等一系列红学专著。

听完了张青松先生的介绍,曹立波女士说:这个胶片甲戌本非常珍贵,能否在4册线装本之外,再附一个甲戌本全套黑白照片的影印本?这个附本要原模原样,不作任何加工。

张青松先生回答:我们再考虑一下。

会场上还有人问,胶片甲戌本什么时候能出版?

回答:今年年底。

有人又问,价格如何?

回答:只有16回文字,价格不会离谱的。

甲戌本红楼梦

第二个发言的是线上的王纯忠先生,他是山东省潍坊市生态环境局的一位公务员,论文的题目是《曹雪芹隶籍佛满洲皇室包衣世家新证——兼议冯其庸关于内务府曹家归旗及芹溪身世误考》。

看来王纯忠先生对满语和满族的历史、习俗、礼仪都有深入的研究,题目中的“佛满洲皇室包衣”的“佛”就是满语老、旧、陈的意思。他主要对冯其庸先生的《曹雪芹家世新考》提出了许多批评,他说,冯其庸先生曾将曹振彦认定为佟养性属下的汉军,甚至是佟养性属下的红衣大炮部队炮兵教官,都是完全错误的,也与《八旗满洲氏族通谱》所记“曹锡远,正白旗包衣人”相抵牾。

就是说,从曹锡远归金入旗,曹家就是满洲正白旗王府包衣,顺治八年,皇帝自将正白旗,则曹家变为皇室包衣。曹家如果是汉军,又无抬旗之说,是绝不可能转为满洲正白旗旗人的。大清入关后,实施旗人与汉民两分的政策,旗人重旗籍,而不重族籍、乡籍。《五庆堂曹氏宗谱》有不少问题,曹锡远一家是满洲正白旗旗人,是不可能与五庆堂先辈们续谱认祖的。他还认为,曹雪芹不是曹天祐,曹天祐应该是曹雪芹的长辈。

最后,王纯忠先生呼吁,我们要加强满礼旗俗的研究,否则曹雪芹家世的考证、《红楼梦》满汉元素的理解,都难以得到进展。

《五庆堂重修曹氏宗谱》

在讨论这一问题时,有人问,《五庆堂曹氏宗谱》中为什么没有曹雪芹?

我见王纯忠先生在线上,便代为解答。我的意思是,《五庆堂曹氏宗谱》是三房曹礼后代陆续编写的,在谱中他们这一房一代都不缺,但他们把曹锡远一家十一人挂在了四房曹智之下,中间直接就缺失了五代,我们还敢相信吗?事实上,极可能是五庆堂某位先辈与曹寅在官场上称兄道弟,同姓联宗。

就像《红楼梦》里,王狗儿的爷爷与王熙凤的爷爷在官场上联了宗,还互有来往,但实际上没有血缘关系。

曹寅也肯定没有向五庆堂某位先辈提供过自己的家谱,否则为什么有曹荃的老三、老四,而没有老大、老二呢?那曹锡远一家十一人的名单从哪里来呢?看一看十一人的人数、名字、官职就清楚了,它完全是从《八旗满洲氏族通谱》里抄来的。

所以,曹寅不提供,《五庆堂曹氏宗谱》中就不可能出现“曹雪芹”;而抄《八旗满洲氏族通谱》,可入通谱者是需要有一定级别的官职,而曹雪芹没有这种官职,因此也不可能出现“曹雪芹”。正如王纯忠先生在论文里说的那样,冯其庸先生竟相信《五庆堂曹氏宗谱》拥有者的说法,认为曹雪芹写了《红楼梦》,是“叛逆”的不孝子孙,故而不能收入宗谱,这是凭空想象出来的怪论。

随后是研讨《三国演义》文献,在两个发言人交替的空档之间,我拿着一本拙著来到了曹立波女士的身边,轻声地叫道:“曹老师。”她转向了我。

“曹老师,我想送您一本书。”

“谢谢!”

“我叫张杰。”

她笑着说:“噢,我知道,我让我的学生专门学习你的版本论文呢。”

我也笑了笑。我不知道她是不是见谁夸谁,但这句话我信,因为我在她的学生所写的论文里,看到她的学生引用了我的一些文字,当然,是正面的引用和阐释。

《红楼梦版本与艺术》

曹立波女士还让我在书上留言签名,我照办了。

在讲述《三国演义》内容的第三个人发言之后,我就看见曹立波女士起身离开了会场,也许是有事需要马上去处理。我当时还真有点儿遗憾,本想有空能与曹立波女士交流一下《红楼梦》版本研究的问题,至少说几句话,套个近乎。

想说的是,我原本应该也姓曹。我现在是跟我母亲姓,我父亲是陕北子洲曹,我们曹家这一辈的辈分字是“志”,所以,要是跟我父亲姓,那我就叫曹志杰。这样,我研究曹雪芹家族就又多了一个拿得出手的理由。