从小学、初高中到大学,我们从课本汲取知识。小小课本,学校教育的知识载体,也是一个时代的印记。你有没有想过,新中国第一套课本是什么时间诞生的?背后有哪些鲜为人知的故事?▼图片:人教社第一套中小学通用教材

与新中国一起诞生

1949年初,波澜壮阔的解放战争三大战役接近尾声,人民政权即将孕育而生。久经战乱的中华大地,百废待兴。而其中,让党中央领导颇为惦记的便是如何为即将诞生的人民政权,编订一套适用于新民主主义文化教育方针的中小学教科书。

为了让学生们尽快用上新编教材,华北人民政府要求教科书编审委员会在1949年秋季开学前,先编出一套临时课本,以供解放区中小学使用。

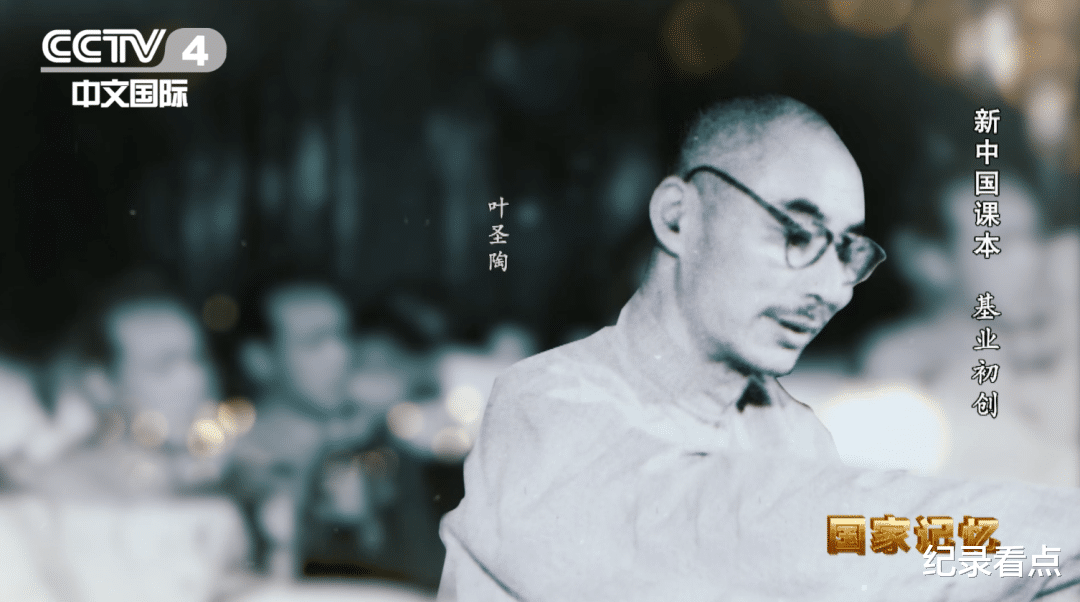

这是当年叶圣陶着力最多,也是编得最快的国语课本。仅仅几个月的时间,这套初小国语课本就和其他学科教材伴随着新中国一同诞生了。

1949年10月1日一清早,整个天安门广场已是人山人海,歌声,欢笑声此起彼伏,人们都在等待着那个伟大时刻的到来。

在这一天的日记中,叶圣陶兴奋地写道:“清晨至会中,主持升旗礼”。

1950年初冬,当全国各地的孩子们还沉浸在拿到新课本的喜悦时,一个专门负责统一编写和出版全国中小学教科书的出版社悄然诞生。1950年12月1日,经中央批准,人民教育出版社正式成立,叶圣陶被任命为社长兼总编辑,毛泽东则亲笔为人教社题写了社名。

二十世纪50年代,与新中国一起成长的孩子们被称为“祖国的花朵”。很多“祖国的花朵”在崭新的语文课本里,都曾读到过关于刘胡兰、董存瑞、黄继光的英雄故事,这些故事让革命英雄主义从小在他们的心里扎下了根。

图:新中国的孩子们

戴着红领巾,唱着东方红,学习革命先烈的故事,这是上世纪50年代小学生们心中满满的回忆。

但是他们不知道,在首都北京,人教社的编辑们,一直在为了编写出更好的教材而不断努力着。第一套中小学通用教材

1951年,教育部工作会议上明确指出:“参考苏联教科书,改编数学、物理、化学、生物等自然科学教科书”。那段时间是俄语翻译们最为忙碌的日子,俄语编辑不仅负责翻译课本,还要把苏联的教学大纲译成中文。

1951年秋季,人教社完成了第一套中小学通用教材的编写。新中国教育也由此进入了教材统一出版、统一使用的新时代。

1953年5月9日深夜,在中南海一间会议室里,中央政治局正在讨论中小学教科书的编写与供应问题。会上,一份人教社呈给教育部关于增加编辑的报告,引起了毛泽东的关注。

编写教材人员较少,在毛泽东和党中央的关怀下,吕叔湘、吴伯箫、辛安亭、朱智贤、陈乐素等一大批全国知名的专家学者陆续进入人教社,参与中小学教科书的编写工作。

从注音字母到汉语拼音

随着新中国文字改革的进行,1958年2月11日,全国人大通过了《关于汉语拼音方案的决议》,规定全国不再使用注音字母,而是使用世界上通用的拉丁字母作为汉语拼音。根据国家规定,人教社对之前的小学语文课本进行了修订。

“豪华”的编写队伍

今年75岁的柳士镇至今还记得当初考入初中后,拿到第一套初中课本时的情景。

柳士镇 国家教材委员会语文学科专家委员会委员、南京大学中文系教授 (75岁):《文学》课本丰富多彩,里面《岳飞枪挑小梁王》,《鲁提辖拳打镇关西》,琳琅满目,美不胜收。

编写过程中,吴伯箫还不止一次请来茅盾、老舍等文学大家召开编写座谈会。

随后几年,在第二套中小学教材的基础上,人教社又在1961年和1963年编写出版了第三套和第四套全国通用的中小学教材。

敬请收看今天(12月23日)20:00

CCTV-4《国家记忆》

《新中国课本》之《基业初创》