“八亿人民八个戏”,这是人们反思十年“文化大革命”时,对当时文艺确切说是戏剧舞台现状不无揶揄的概括。在当代中国戏剧史上,有过一段极其风光岁月的头顶“革命”桂冠的“样板戏”,曾被捧扮成“无产阶级文艺的最高典范”,占据着一个相当特殊也十分惹眼的位置。

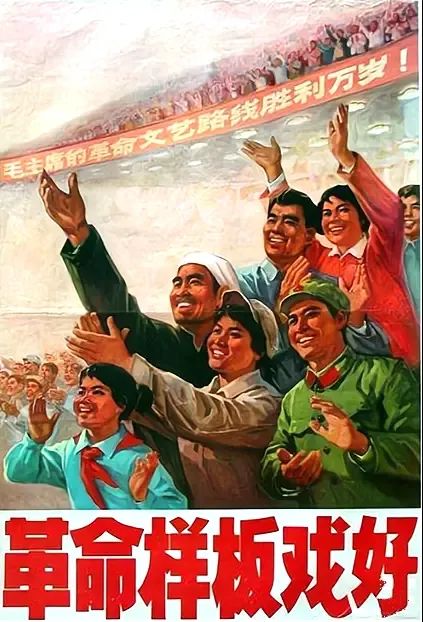

样板戏宣传画

其作为特定时代意识形态权力话语背景下的精神产品,作为官方借以教育、引导、鼓舞国人的舆论工具,带有强烈鲜明的政治符号色彩。从两性角度看,“样板戏”在大力表现英雄男角的同时,也塑造了一系列占有相当比重的正面女性形象,在一定程度上表达了新中国建立后女性自强、妇女解放思想,但由于意识形态权力话语的匆匆强势介入,这些人物形象在“女性特质”、“女性所指”这根本点上仍是苍白乃至贫乏的。

今天,从性别学或性别研究(gender studies)切入“样板戏”,认真分析其中女性角色塑造,由此反观那个文化畸形时代的相关问题,对于我们认识当年历史和从事文艺创作都是多有教益的。

一

以现代为背景的“样板戏”(不止8个,除去同名而不同形式之作,1967年至1974年间经官方正式认定的实为10个),京剧为主兼及舞剧,作为“文革”时期“政治挂帅”、“主题先行”权力话语背景下精心策划和刻意雕琢的宣传产品,单就题材涵盖而言也试图面面俱到,或写农村场面,或写工业战线;或写战争年代,或写和平岁月;或写反蒋抗日,或写抗美援朝;或写人民解放,或写妇女翻身。

其中,直接以女性命运为叙事中心,并在题名上就特别注明性别色彩的有两部:“革命现代舞剧”《白毛女》和《红色娘子军》(后者在20世纪70年代后又被移植为京剧且依然名列“样板”)。

前者从受压迫阶级角度着重刻划了一女性个体,通过展示其受苦受难的悲惨人生经历,声讨了那个“把人变成鬼”的黑暗万恶的旧社会;后者从革命队伍角度用力塑造了一女性群体,通过描写其从自发走向自觉的革命历程,讴歌了翻身妇女在“引路人”党的领导下投身光明不断前进的事迹。

《白毛女》剧照

跟《白毛女》的喜儿相近,京剧《智取威虎山》中因匪祸被迫避居深山改着男装扮成哑巴的小常宝,也是一个有仇有恨、渴盼解放“早日还我女儿装”的贫苦人家女儿形象。从她们身上,剧作对比“新、旧社会两重天”的寓意体现得十分清楚。

京剧《杜鹃山》的柯湘则与《红色娘子军》的吴清华类似,是一个走上革命道路拿起枪杆子为阶级解放奋斗的翻身妇女形象,与此同时,这位“三代挖煤”出生、其父辈曾经历安源大罢工洗礼的党代表,又显然是作为“革命后代”来予以角色定位的。

而属于“红色家族”子女系列的人物,尚有京剧《红灯记》里“听奶奶讲革命”、“学我爹爹打豺狼”、“高举红灯闪闪亮”的李铁梅,她在“样板戏”众女角当中是一个很具革命亮色、给人印象深刻的少女形象。

《红灯记》剧照

铁梅的奶奶在角色安排上系“革命家属”,《沙家浜》的沙奶奶、《平原作战》的张大娘和小英母女以及《奇袭白虎团》的阿妈妮则显然代表的是拥护革命支持我军的人民群众。

作为《沙家浜》这出戏里的二号人物,“垒起七星灶,铜壶煮三江,摆开八仙桌,招待十六方”的春来茶馆老板娘阿庆嫂精明强干,是一个巧妙周旋于敌伪间的我地下交通员,其代表着跟柯湘等有别的又一类女共产党人形象。

京戏《海港》和《龙江颂》通过反映和平建设时期与天斗与人斗,突出了老人家所谓“其乐无穷”的战斗精神以及“阶级斗争为纲”的政治主题,在“高大全”的模式中塑造了方海珍和江水英这一工一农两个基层党组织的女性书记形象。

这些老、中、青女性形象,尤其是被列为一、二号重要角色的人物,借当代西方社会学家韦伯的术语,均可谓是“样板戏”中塑造的具有神圣性和感召力的“卡里斯马人物”(Charismatic figure),她们在那个时代发挥着巨大的精神教化作用。

上述女性形象,若从人物类型角度划分,大致有二:“翻身型”和“强者型”。

前一类型主要表现女性在政治上的翻身,剧中人物包括吴清华、小常宝等,尤以苦大仇深的喜儿为突出代表。

除夕夜,“北风吹,雪花飘”,这个贫农家的女儿与外出躲债好不容易回家的老父团聚了,父女俩在乡亲们的接济下张罗着过年的事宜,破旧的茅屋里洋溢着暖暖的喜气。就在此刻,风云突变,“刹时间天昏地又暗”,恶霸地主黄世仁带着狗腿子上门讨债来了,逼死了杨白劳又抢走了喜儿。

一入黄府,喜儿便犹如落进了地狱,在人面兽心的地主阶级的蹂躏践踏下,一个花儿般鲜嫩美丽的女性被无声无息地吞噬在黑暗世道之中。

《白毛女》宣传画

满怀耻辱与仇恨的喜儿逃进深山野林,借岩穴栖身,与野兽为伴,一头青丝变作白发,成了人见人怕的“白毛仙姑”,万恶的旧社会就这样把一个活生生的人变成了“鬼”。不甘心的喜儿盼呵盼呵,如同小常宝一样“只盼着深山出太阳,只盼着能在人前把话讲”。

这一天终于盼到,大春回来了,人民解放军到来了,“太阳出来了”,土地改革,清匪反霸,镇压了恶霸地主,劳苦大众翻身作了主人,喜儿又回到人间,新社会使“鬼”还原成了人。

正是通过这种“人/鬼”转换的叙事,控诉了旧社会对女性生命的践踏,歌颂了新社会使女性生命的再生,千千万万的喜儿们随着无产阶级在政治上的翻身解放结束了“上下几千年,受苦又受难”的历史,过上了前所未有的新生活。

后一类型着重展现女性在政治上的才干,包括阿庆嫂、江水英等。

九龙江发洪水,村民遭灾生产受挫,各种矛盾骤然涌起。此时此刻,身为党员干部的江水英敢挑重担,排干扰抢险情,“九龙江上摆战场”,带领村民们积极与天灾斗与暗藏敌人斗,显示出一种将帅般临危不乱、叱咤风云的强者气概。

《龙江颂》剧照

与之类似,工业题材《海港》重在表现以方海珍为代表的码头工人履行无产阶级国际主义义务并同进行破坏的阶级敌人作斗争,剧中女主角也是一个政治觉悟高、善抓“新动向”、在阶级斗争风浪中站得高看得远的基层领导干部形象。

《智斗》是《沙家浜》中尤具表演亮色与观赏效果的一折戏,扣人心弦的情节冲突和语带双关的人物对白,将阿庆嫂这个智勇兼备的地下工作者形象塑造得颇为丰满不凡。戏中,打着“抗日救国军”招牌而实地里为虎作伥干着“剿共”罪恶勾当的胡传葵、刁德一之流,别有用心地上春来茶馆打探我新四军伤病员的行踪,一场表面平静而内在激烈的舌战(心理战)在此拉开了帷幕。

面对凶恶又奸诈的敌人,沉着干练的阿庆嫂不惊不惧亦不卑不亢,以过人的胆识和智慧巧借草包司令作挡箭牌,“说出话来滴水不漏”,击退了老奸巨滑的敌参谋长一次次试探,最终使之失望而去。平心而论,在“样板戏”诸强者型女性形象当中,这个“智女斗黠男”型故事的女主角大概要算是塑造得最有戏也更成功的一个。

有的人物,若机械地按照上述模式分类则不太合适,因为其既不仅属此又不仅属彼,既包括着彼又包括着此,如柯湘与吴清华。

尽管在具体化的舞台叙事中,《杜鹃山》和《红色娘子军》对二者各自人生经历的断面截取不同,但就人物类型而论,她俩是可以合二为一的:翻身妇女兼强者女性。

从某种程度上似乎可以说,今天的党代表柯湘就是昨天的受苦女清华,过去拖着长长辫子的清华就是未来留着齐耳短发的柯湘;倘将《红色娘子军》和《杜鹃山》联系起来作某种“接力”式阅读,不难从中读出一部无产阶级女性从翻身解放到成为强者的整个人生革命史。

《红色娘子军》剧照

《杜鹃山》的故事发生在山上,作为农民自卫军党代表的柯湘一出场,便是以腰挎匣枪的勃勃英姿亮相在“乱云飞,松涛吼,群山奔涌”的壮阔背景中,而且,她这种成熟的叱咤风云的领袖式强者风范,在观众接受过程中不断得到强化并一直保持到剧终。至于她那“家住安源萍水头,三代挖煤作马牛”的苦难身世则被推向了台后未予直接展现,仅仅是通过其一大板声情并茂的回忆式唱段向观众作了必要交代。

《红色娘子军》的故事发生在海边,其对吴清华形象的塑造,则随时间之矢着力于对其命运发展过程的一种线型展示。初出场的她身带累累伤痕,是从南霸天家跑了被抓、抓了再跑的叛逃女奴,属于不甘压迫却受尽压迫的社会最底层女性。怀着强烈的复仇意识,她参加了娘子军投身革命。

身处红色熔炉中,在党的不断启发教育下,吴清华渐渐摆脱一心只想枪打南霸天以报个人之仇的狭隘意识,进而认识到只有阶级解放才有个人解放的革命道理。就这样,伴随着铿锵有力的“向前进,向前进”的娘子军连歌,沐浴着阳光经受着考验的吴清华在政治素养上一步步走向成熟,到剧终时,她俨然以娘子军连党代表的光辉形象亮相在舞台上。

《红色娘子军》剧照

虽然清华与柯湘在角色处理上或偏向“翻身过程”叙述或偏向“强者形象”塑造,但归根结底,她俩在戏剧形象类型界定上仍同属“翻身/强者”兼具型女性,是区别于喜儿式和江水英式之外的第三种“卡里斯马人物”。

二

“文革”期间,中国的整个社会生活包括人们的思维方式和语言习惯都是政治化的,那个时代的女性意识和女性文化自然不会例外。

“文艺是阶级斗争的武器”、“文艺为无产阶级政治服务”,诸如此类先前就已得肯定的理论命题,在20世纪60年代中期以来轰轰烈烈的政治运动中得到了最充分赞许和最普遍张扬,被强调到无以复加的地步。

既然文艺是作为阶级斗争政治斗争也就是所谓“无产阶级专政下继续革命”的工具和武器而存在,其话语形态就顺理成章地高浓度政治化了,于是,“阶级斗争”论和“根本任务”论便成为文艺创作恪守不二的至上准则和神圣法宝。

前一理论将政治上的“阶级斗争为纲”直接搬用过来,要求“年年讲,月月讲,天天讲”,旨在提醒和告诫世人“千万不要忘记阶级斗争”,无论《白毛女》对万恶旧社会阶级压迫的血泪控诉还是《海港》对和平时期“阶级斗争新动向”的紧抓不放,都可谓是该政治主题的艺术贯彻。

后一理论认为,既然现实生活中已是无产阶级专政,文艺舞台上亦理当如此,因而,赶走“帝王将相”扫除“牛鬼蛇神”而让无产阶级英雄人物占据舞台乃是必然。正如当时官方倡导下舆论宣传有道:“提出塑造无产阶级英雄形象是社会主义文艺的根本任务,这是工农兵做了国家主人之后在文艺上的必然要求。”(1)

《中国戏曲的多维审视和当代思考》

在此“必然要求”下,文艺创作的根本问题从“怎么写”转向了“写什么”,诸如“主题先行”、“题材决定论”风靡一时,文艺战线上便有了从政治意念出发制定的“三突出”的“创作原则”,以及准此原则塑造出来的“样板戏”中一个个立地顶天式的男女英雄人物。

当然,这仅仅是从大范围内笼统地讲“样板戏”及其人物形象所诞生的时代背景和社会土壤。

至于说从角色的性别选择角度落实到女性形象塑造,则还有更具体也更实在的政治文化缘由。也就是说,作为政治意念的女性符号化体现,无论“强者型”还是“翻身型”女角被选入“样板戏”中精心塑造,又都自有其历史必然性和现实必要性。下述两点,或可指证。

从“翻身”主题看,就受压迫者而言,妇女解放和阶级解放在目标指向上具有合拍趋同性。在旧中国社会,劳苦大众、无产阶级是地主富农、资产阶级压迫下受苦受难的“人下人”,他们怀有极其强烈的渴望翻身作主人的政治解放冲动。而广大贫苦妇女,也处在社会最底层,她们不仅仅象男性被压迫者那样深受政权、神权和族权的压迫,而且还戴着来自男(夫)权传统所强加给她们的精神枷锁,是长期身受性别歧视和压迫的“第二性”。

《性别文化学视野中的东方戏曲》

电影《红色娘子军》中,那个参军入伍前被迫在家守寡、曾注定该与床上木头“丈夫”相伴终生的年轻妇女,不就是一个身受双重压迫的绝好例证么?

《白毛女》写聪明美丽的喜儿被恶霸地主逼为丫环(阶级压迫)进而受尽凌辱(性别压迫)的故事,其话语指向亦在此。

这些女性,她们要求改变社会地位的解放冲动,理所当然就具有政治与性别的双重内涵。“根据传统的马克思主义观点,妇女受压迫在历史上和当前都是私有制的直接结果,因此,只有消灭私有制,才能终止对妇女的压迫。因此,女权主义应当被看成是争取实现共产主义社会的广泛斗争的组成部分。女权主义就是共产主义的合理性之一。妇女的长远利益就是工人阶级的利益。”(2)

无产阶级革命是人类历史上最彻底的革命,由此而来的对旧世界的破坏和对新世界的创造也就空前强劲有力,借《共产党宣言》所言,“无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。”

既然对妇女的性别压迫是从私有制度阶级压迫出现就开始了,既然政治经济地位上占绝对优势的资产阶级迫使“无产者的妻子和女儿受他们支配”且“资产阶级的婚姻实际上是公妻制”(同前),那么,呼吁推翻阶级压迫也就必然要提出消除性别压迫,这是以世界上一切不合理制度不平等现象为仇敌的无产阶级革命不言而喻的职责。

因此,妇女解放和阶级解放在现代中国革命道路上的携手并肩,受压迫女性的性别解放欲求和政治解放欲求合而为一,实为一种历史必然。“共产主义真,党是领路人,妇女要翻身,妇女要翻身。”

《戏曲文化中的性别研究和原型分析》

作为那个时代的过来人,我们都耳熟能详的这首娘子军连歌,实则概括着“样板戏”中阶级解放妇女翻身这一政治化主题的全部,它正回应着前述历史必然性。再说,“妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然标准。”

这是马克思在《神圣家族》中以赞赏口吻引述并强调的傅立叶的名言。由于女性受压最深吃苦最多,所以要突出阶级解放的政治主题和对比新、旧社会两重天,最优选也就是最有代表意义和典型价值的莫过于妇女的翻身经历。

恪守政治是“统帅”是“灵魂”是“生命保障线”的“样板戏”,十分注重借“妇女解放”的艺术代码来宣讲“阶级解放”的政治题旨,当然也不会不基于这种考虑。

从“强者”主题看,就男女平权而言,“妇女能顶半边天”体现着新社会的进步妇女观。这种新社会的妇女观,至少从两点上对旧的传统妇女观作了断然否弃:一是对“弱者”论的否决。

《妇女:最漫长的革命——当代西方女权主义理论精选》

“女人,你的名字是弱者。”这一度流行的大众语,即折射出女性在社会地位上处在远不能与男性平起平坐的弱势话语立场。从“男尊女卑”到“男主女从”再到“男强女弱”,尤是旧中国社会数千年不变的性别观念,其中轻视、贬低、排斥女性的“菲勒斯”霸权主义色彩昭昭然。

女子不仅是男子面前而且是整个社会眼中的“弱者”,而且,这还被大唱赞歌颂为天然“美德”,即所谓:“阴阳殊性,男女异行。阳以刚为德,阴以柔为用;男以强为贵,女以弱为美。”(班昭《女诫》)既是弱者,女子就该俯首贴耳听命于男权“他者”的驱使调遣;既是弱者,女子就无资格没能力顶起“半边天”和男子站在同一地平线,这便是“弱者”论的阴险实质所在。

然而,女人并非弱者,只要除去强加在她们身上的沉重枷锁,就象吴清华挣脱女奴的耻辱身份一样,她们同样可以昂首挺胸叱咤风云顶天立地;而柯湘、阿庆嫂、江水英等“强者”形象又可进而证明,无论胆识还是智谋或者魄力,巾帼都不让须眉半分。

在妇女观上,“样板戏”的“强者”论正与历史上的“弱者”论针锋相对,有着鲜明的反叛旧传统色彩。

二是对“小人”论的否定。旧时代陈腐的妇女观把女性降为男权麾下的“弱者”还觉不够,又进而把她们贬成跟英雄圣贤绝缘的人所不齿的“小人”。且听,“唯女子与小人难养也。近之则不逊,远之则怨。”(《论语》)

出自当年曾被当作“批林批孔”靶心的孔老夫子口中此语,竟然“一锅端”地把过去乃至未来的女性都扫地出门视为无可救药的下贱坯,这实在是太过分了。

《批林批孔报头、漫话选》

自然而然,新时代的女性权利辩护者是不吃这一套的,正如他(她)们深信头顶上的“天”原本就是男女各顶一半,他(她)们也不怀疑这天底下圣贤英雄的称号女性也享有一半。“妇女能顶半边天”口号在革命队伍中、在新中国建立后得到前所未有的大力张扬的事实本身,就是对“弱者”陈词“小人”滥调的最有力驳斥。

正因如此,“样板戏”中对一个个“女英雄”、“女强人”形象的刻意塑造,在满足“阶级解放”、“阶级斗争”主题表达需要的同时,也从一定程度上多多少少反映出新时代妇女观的这种“破旧立新”态势。

由此可见,肩负着那个时代特别使命的“样板戏”虽然主要目标不在于从女性意识角度来树立女性角色,但由于妇女解放和阶级解放具有某种天然而非人为的历史联系,其在不折不扣执行政治宣教功能的同时也就自然而然地会触及某些确实属于女性文化自身的“女性问题”。

本着实事求是的唯物主义态度,我们今天对此没有必要故作视而不见。何况,尽管“革命样板戏”的推广是在“四人帮”直接插手下从1967年夏天起才在大江南北以强化的权力运动方式兴起,但这些剧目并不是他们一夜之间“独创”出来的。

《沙家浜》剧照

有研究者指出:“当时被钦定的八个样板戏,其实没有一个是江青本人创作和导演的,是她篡夺了文艺界的既有成果。”(3)的确,就题材来源和母本形成看,这些作品有不少都曾经过长时间打磨并凝聚着诸多行内人士的心血。

例如,京剧《沙家浜》改编自沪剧《芦荡火种》,后者在1960年便由上海市沪剧团搬上了舞台;1964年亮相在全国京剧现代戏观摩演出大会上的《红灯记》亦从同名沪剧改编,后者又取材于电影剧本《自有后来人》;舞剧《红色娘子军》来自同名影片,后者在60年代初由天马电影制片厂摄制,1962年在首届电影百花奖中捧回最佳故事片、最佳导演、最佳女演员和最佳男配角4项奖;至于作为舞剧前身的歌剧《白毛女》,则早在20世纪40年代即已唱红解放区且被视为中国现代文艺史上民族新歌剧的代表,建国初又被拍成电影而家喻户晓(连地处西南的川剧舞台上也出现过自歌剧改编的《白毛女》,1950年3月在重庆首演)。

这些作品,作为作家、艺术家对新时代新社会新生活的有感而发之作,其为革命进程中“妇女解放”的欢呼,其对革命事业中“半边天”的歌颂,原本就是诚心诚意的。

因此,不管怎么改怎么编,这些基本内容和思想在“样板戏”中仍不可能不多多少少保留下来(况且,就歌颂党歌颂革命歌颂新社会而言,其跟“样板戏”高举的政治旗帜也未必冲突)(4)。上面两段中,我们之所以还可能从女性文化角度多多少少对“样板戏”作些客观正面分析,也正是基于此。

作者近照

三

“样板戏”中刻意塑造的女性形象,虽然从一定程度上反映了新时代的新妇女观,初步体现了劳动妇女随无产阶级解放而在政治上翻身的事实,也多多少少表达了女性欲顶“半边天”的心理愿望,但就其根本而言,这些人物经过“样板化”也就是高度政治符号化处理后,同那个特定时期作品中所有按“高大全”模子树立的正面“典型”一样,仍是共性大于个性、政治色彩盖过性别色彩的扁平而非圆形人物。

而这,恰恰是同当时在文艺创作上大力倡扬的所谓“典型性”观念密切相关的。“典型性是阶级性的集中体现。”(5)这就是那一阶段被全社会奉为圭臬的理论信条。人物形象只要按照各自阶级属性强化突出了“类”的基本特点,成为阶级性的代表,也就具备了所谓“典型意义”,政治立场上便逗得硬,创作审查上亦过得了关。

《海港》剧照

翻开“样板戏”剧组的经验总结,我们不难读到诸如此类标题:“中国无产阶级的光辉典型”(李玉和)、“无产阶级专政下继续革命的光辉典范”(方海珍)、“工农子弟兵的光辉典范”(郭建光)、“女共产党员的英雄形象”(阿庆嫂),等等。

要使“样板戏”达到如此高度,就必须使之从血缘上划清同母本的界限,而这又往往是通过猛烈批判后者来实现的。于是,跟“样板戏”轰轰烈烈的推广运动同步,“一场批判样板戏原作的大批判运动随之展开。”(6)

关于这场声势浩浩的大批判,人们已多有指说,本文不再赘言。

那个时代,在发着高烧近乎狂热的意识形态主流话语强权支配下,经过这番按照既定政治观念的“纯化”与“过滤”,体现人物个性或某些特定环境的情节当然也就被置而不论甚至干脆不被允许(如原本中李玉和偷喝酒、杨子荣身上的“匪气”、喜儿被奸污怀孕后对黄世仁曾抱有幻想等)。

加之,“文革”中整个社会都大反“人性论”和人道主义,这种批判在文艺领域尤见严厉,时人被普遍灌输的思想是:“要在文艺作品中去追求世上根本不存在的‘人之常情’,不过是刘少奇、周扬一类骗子的狡猾伎俩。他们杜撰臆造的‘人之常情’,正是地主资产阶级的腐朽感情,他们千方百计抹煞感情的阶级内容,就是企图以一剂温柔的迷魂汤来麻痹毒害人民,为他们复辟资本主义的反动路线服务。”

因此,文艺创作的至高无上也是唯一使命就是“在描写人物之间的相互感情时,鲜明地揭示人物的阶级关系,从阶级关系的诸方面表现英雄人物的无产阶级感情”,比如“共同的阶级仇、民族恨”。(7)

《智取威虎山》邮票

由于对情感世界的描写被局限在“阶级”的共性域界之内,人物属于个体自身的家庭生活以及相关的情感生活就被搁置到了创作视野之外,因为后者显然属于不宜搬上舞台的“人之常情”。

于是,从“样板戏”女性形象身上我们看到,一方面是符合群体政治需要的“翻身”、“强者”(半边天)内容得到大力展现,一方面是属于个体性别角色的“女性特质”乃至两性关系被避而不谈或忽略不计。

首先,务必指出,“样板戏”中的强者女性由于是按照“阶级”、“革命”的共性模式塑造出来的,从性别角色的根本上解剖,其属于自身的“女性性别”、“女性特质”基本上处于缺席状态,她们不过是身着女装口吐女腔而实质上“女性所指”几被抽空的中性化乃至雄性化的政治说教代码。

在此,重要的是代表阶级说话的群体符号化的妇女而非具备女性情感女性特质的个体意志化的妇女,因为,归根结底,“在阶级决定论看来,‘妇女’的感情与身份同性别和社会性别无关。”(8)

倘若暂时撇开“无女角戏不好看”这一传统舞台审美命题不论,将方海珍、江水英、阿庆嫂、柯湘这类明显以“强”取胜的女角转换性别易为男角,我想恐怕也不会对整出戏的情节安排、矛盾设置乃至工具化宣传效果等真有多大妨碍影响。

《杜鹃山》剧照

也许,对身处硝烟战火中的柯湘式人物,其性别特征被淡化甚至隐而不显多少可以理解,因为,“战争让女人走开”(记得一部国外影片即以此题名),征战厮杀中重要的是军事意义上的战士而不是性别意义上的女性。

但是,象方海珍之类和平时期的中年女性,除了从她身上可以看到一个抓革命促生产的党委书记形象外,我们竟对她的家庭、亲属等属于“私生活”范畴的情况一无所知;作为一个代表党的形象的书记,从装束打扮到举手投足都“不是男人,胜似男人”的她,有极高的政治素养和男性般处事决断的“女强人”风范,但就是缺少人们常说的“女人味”。

方海珍如此,《龙江颂》里的女支书何尝不是这样,对这位以挥手远眺的光辉形象定格在舞台上的人物,除了门板上一纸“军属光荣”点明其“家庭”状况外,观众还能知道些什么呢?(若是有人想从“女性个性”角度去区分这两个形象的各自典型特征,恐怕只有失望而归。)

尤其令人感觉咄咄怪事的是,这些“女强人”几乎都是身边没有丈夫陪伴子女拖累的独身女人;即使象春来茶馆老板娘在戏中是明明白白以“嫂”相称,其男人也被煞费苦心的编导打发到上海“跑单帮去了”。

曾经历从歌剧到舞剧演变的《白毛女》,起初多多少少还有喜儿与大春的爱情关系,可一但纳入“样板”轨道,这关系就被淡化解构,一对情侣之间只剩下所谓“阶级兄妹情”。

小说《林海雪原》里的参谋长和小白鸽这对恋人,到了《智取威虎山》中也“不谈爱情”,成为“同志关系”。为什么要这样呢?无他,就为的是避免触及两性关系两性情爱这“文革”时期敏感又忌讳的“人情”、“人性”话题,防止“资产阶级腐朽思想”或者“小资产阶级情调”冲淡“无产阶级革命感情”。

《智取威虎山》剧照

既然“男女情感”在彼时远远不可能被视为大于“阶级情感”或与之平起平坐(除非前者被后者完全同化而成为后者的代码),那么,只要后者在文艺作品里得到充分表现,前者也就小菜一碟可有可无了。

总之,对那个时代女性来说,政治身份远远大于性别身份,如果后者无助于表现前者,就肯定会不被重视而处于缺席或失落状态。强者女性的“独身”现象是政治意念“净化”的结果,也是“妇女”概念无条件听命于国家、社会群体文化协议的产物,此乃极“左”旗号下权力话语强势介入文艺舞台上女性形象塑造也就是“女性意识”被政治观念取代架空所必然导致的。

如果说“政治意念的女性符号化”多少还为女性表述自身问题和表达自我愿望提供了某种可能,那么,“女性意识的政治符号化”则使剧中女性们的政治(阶级)身份取代了性别身份而把这种可能降到了初级实际上也就是无法再低的限度。

样板戏宣传画

对革命女性或无产阶级女性来说,政治解放的确是性别解放不可缺少的前提,没有整个阶级的解放自然也就没有属于这个阶级的女性的翻身,这不言而喻。

但是,如果把政治解放和性别解放完全等同混淆起来讨论“女性问题”,则显然不行。尽管在《家庭、私有制和国家的起源》中恩格斯曾天才地指出男对女的性别压迫是随私有制和阶级压迫而出现的,但这并不等于说前者必紧随后者消亡而退出历史舞台。因为,这毕竟是两个虽有交叉却并不对等的问题。

事实可证,在阶级解放使命早已完成的当今中国,也就是中国新社会体制建立半个多世纪后的今天,由于往日传统在我们文化心理上造成的惯性使然,日常生活中轻视、贬低、排斥女性的“性别歧视”问题仍未彻底解决。政治解放为性别解放提供了前提,但要使后者真正落到实处,则还有漫长的路需要走,一蹴而就只能是某种一厢情愿的神话。因为,政治上的阶级解放可以借助枪杆子同面对面的敌人搏斗来解决,而“性别平等”的真正实现则要靠这个世界中的男男女女起来向自我内心里顽固却无形的“男权”魔影作同样无形却持久的斗争。

当然,这一切都只能是身处今天的我们才有的认识,而在三十多年前,“样板戏”以及与之同样经高强度政治意念“武装”的时人是不可能如此看待问题的。

那时候,如同所有的典型性都只能被置于阶级性的高度加以认证一样,“女性问题”只有被上升到“政治问题”层面、“性别解放”也只有被纳入“阶级解放”范畴才有可供讨论的机会和予以表现的价值。

如果性别角色问题跟阶级、政治主题搭不上边也就是不能成为后者的“直奔主题”式符号指证,理所当然就会象存在哲学中那样被“加括弧”悬搁起来。

《智取威虎山》邮票

加之那个时代对两性关系的敏感和回避(如上所述),“样板戏”便不可能真正从“女性意识”层面上来有始有终地讨论“性别解放”这“女性问题”(让强者女性“独身”即是一证)。

唯其如此,即使象《白毛女》这类本已双重触及政治解放和性别解放的文本,也难免在回答“女性问题”时留下某些空白和遗憾。

正如有学者谈到《白毛女》时,一方面肯定“新的政治制度和社会变革给包括受压迫和受凌辱的妇女在内的所有贫苦人民带来了光明前途”,一方面又从女性视角指出:“随着新的社会和政治制度的建立,地主的专制恶势力被推翻了,穷苦人民翻身作了主人,过上了丰衣足食的生活,那么贫苦妇女在性别上受到的污辱、损害和压迫呢?喜儿这个既是穷苦人又遭受封建男权迫害的女人此时面临的应该说是双重的解放,然而《白毛女》却只写了喜儿的一重解放,或者说是忽略和隐匿了喜儿的另一重解放——作为一个被地主奸污而逃入深山生活了三年、浑身长满白毛的女人怎样重新开始生活?也就是说,她至少会遇到与贞贞(丁玲小说《我在霞村的时候》中人物——引者)同样的问题,即乡亲们的另眼相看、在婚姻和爱情上的特殊遭遇等等。然而,《白毛女》对此只字未提,女性意识作为一种单独的社会意识被‘阶级意识’和‘革命意识’所取代,从而销声匿迹,在此妇女解放的种种困惑为阶级解放的现实所遮蔽。”归根结底,该剧注重的不是喜儿这个形象的遭遇和故事,也不是挣扎在旧制度下的广大贫苦女性的命运,而是通过喜儿“人/鬼”转换的特殊经历在新、旧两个时代对比的巨大反差中突出寄寓故事中的“政治主题”。(9)

《白毛女》邮票

也许,此论在你看来不免激烈,但它实实在在道出了长期被人们所忽视的问题的一面。

“女性意识”被遮蔽和“女性特质”空洞化在“样板戏”中的确体现突出,但此问题亦不仅仅限于戏剧创作舞台演出,它可以说是那个特定时代被意识形态权力话语高强度政治化的文学艺术无可逃避的通病。

此外,若从更深层意义上看,这在某种程度上也折射出中国完成阶级解放后在进而完成妇女解放课题上步履的艰难与迟缓。唯其如此,拨乱反正,进入新时期以来,随着观念开放和视野拓新,“妇女解放”、“女权主义”、“性别研究”等自然而然又重新成为思想界和文艺界至今不衰的热门话题。

即是说,由于时代文化背景发生巨大转换,“新的‘女性’文学浪潮冲走了政治化的‘妇女’,作为身份框架的性别生理基础取代了作为人格框架的阶级”(10),对“女性问题”的研究在不回避阶级政治主题的同时又进而从中超越出来作更宏阔也更细致的审视,这作为步出“文革”阴影后的一种历史反思,也就势必要在日益尊重与呵护人情和个性的当今文艺创作中呈现出越来越彰显的态势。

注释:

(1)初澜《京剧革命十年》,载《红旗》1974年第7期。(2)[美国]阿莉森·贾格尔《妇女解放的政治哲学》,见李银河主编《妇女:最漫长的革命——当代西方女权主义理论精选》第286页,北京:三联书店,1997。

(3)金春明《“文化大革命”史稿》第286页,成都:四川人民出版社,1995。

(4)由于要绝对服从“三突出”原则和出于某些政治原因,这些故事文本经“改编”被“样板”化以后,随着原本遭批判而剧中女角的戏也被削弱。例如,沪剧《芦荡火种》本以地下斗争为主线,突出塑造的是春来茶馆老板娘阿庆嫂的形象。然而,一进入“样板戏”行列改编为京剧后,一号主人公便由女转男成了新四军指导员郭建光。原因何在?就因为这关系到是武装斗争领导秘密工作还是秘密工作领导武装斗争的重大政治问题,原作以“白区”地下党为主题容易使人联想到刘少奇路线,改本才是直接歌颂作为革命主流的武装斗争的。又如,顾名思义,《红色娘子军》的一号人物自应是翻身女奴吴清华,但是被树立为“样板”之后,便硬把这个位置让给了作为“引路人”的党代表洪常青。诸如此类,不能不说是那个文化畸形时代艺术无条件服从政治的结果。

(5)丁学雷《中国无产阶级的光辉典型》,载1970年5月8日《人民日报》。

(6)杨健《革命样板戏的历史发展》,载《戏剧》1996年第4期。

(7)刘康润《阶级的情义重于泰山》,载1972年6月3日《文汇报》。

(8)(10)王政《美国女性主义对中国妇女史研究的新角度》,见鲍晓兰主编《西方女性主义研究评介》第269页,北京:三联书店,1995。

(9)刘慧英《走出男权传统的樊篱——文学中男权意识的批判》第42—44页,北京:三联书店,1995。《我在霞村的时候》是丁玲于20世纪40年代创作的小说,贞贞是个农村女子,18岁时遭到日军抢掳和奸污,被迫当了一年多“慰安妇”,落得了身心俱伤。回到乡里,面对家人乡亲的另眼相看和旧日情人的怜爱,她最终选择了远离家乡去治病和在远方重新生活与做人的道路。丁玲描写这个具有双重苦难遭遇的女性形象,透露出她从女性意识角度对女性命运、女性问题的深沉思考。

啥情况?