即使跳脱华夏文化史的框架,司马迁的《史记》在上古世界史中也是一颗耀眼的明珠,与西方历史学之父希罗多德的“历史”相较,毫不逊色。

然而,因为被奉为“中国二十四史之首”, 让现今的人对《史记》往往望而生畏,忽略了《史记》其实是司马迁整理先秦古籍,考察四方传说后所写下的传家之作。《史记》完成后其实一直没有机会面世。

《史记》其实是在司马迁的外孙杨恽被封为平通侯时,才有机会与世人见面。也就是说,司马迁虽曾任太史令,但《史记》其实并不属于“汉帝国”的“官方文件”,而只是司马迁个人留下的“传家之宝”。从这点观之,司马迁在《史记》的序中所说的“究天人之际、通古今之变,成一家之言”,确实是全书的主旨。

只是,司马迁所说的“家”究竟所指为何?

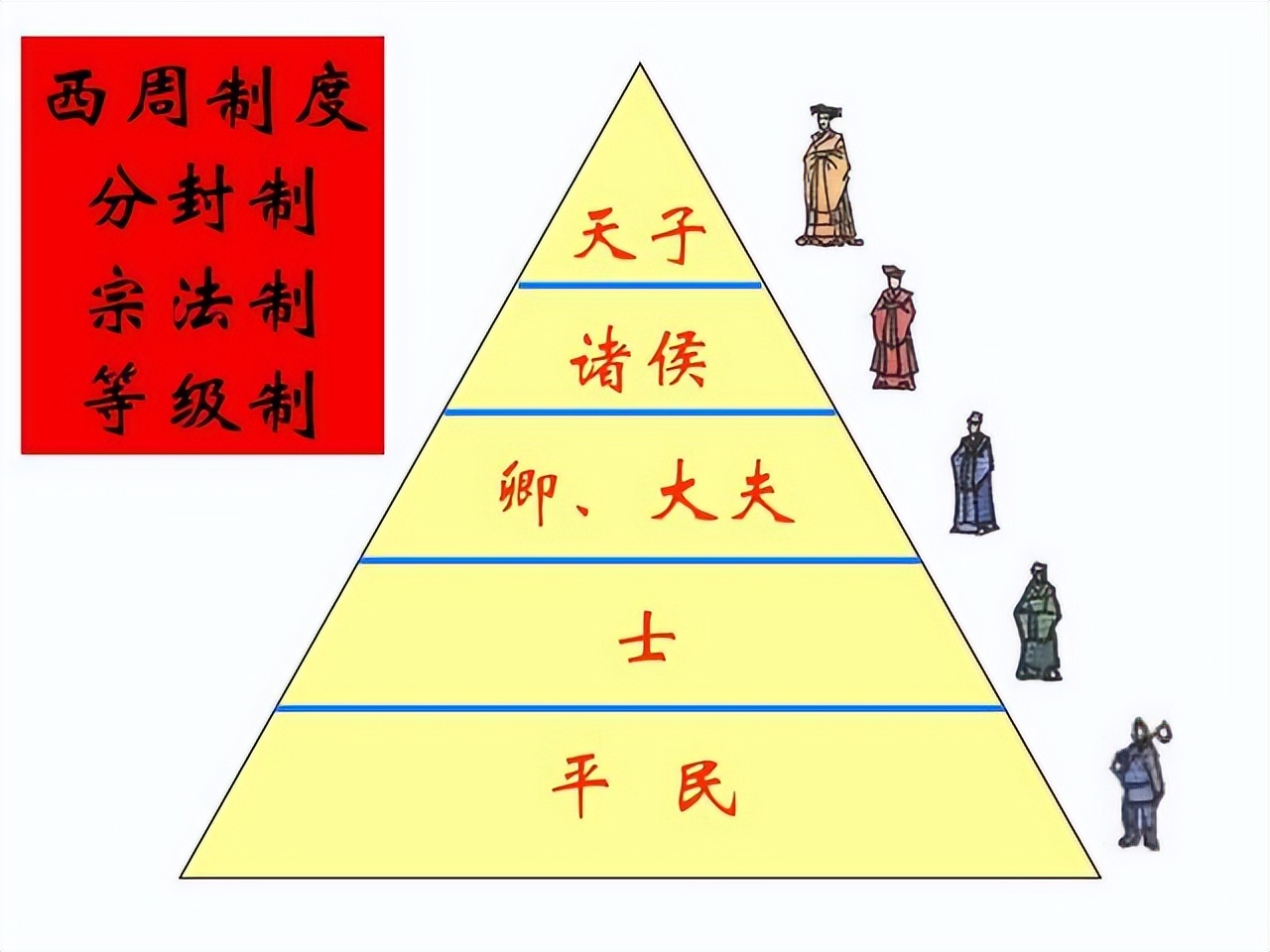

也许,让我们从儒家所尊崇的“西周封建制度”开始看起。

按照西周的封建制度,周王室是得到天命的家族,所以周王是天之子,称周天子。诸侯就是周王的儿子,大夫是诸侯的儿子,家臣就是大夫的儿子。这样一来,大家都有头衔,“君君、臣臣、父父、子子”,君臣关系就是父子关系,周王室经营的“天下”就是“家族企业”,没有亲属关系的就照“礼乐制度”,行“君臣”之礼。

所以,“司马迁”写《史记》只是为了写给家人看的?

司马迁在汉代应该属于“士人阶级”,早年也曾受学于儒家,但从史记的风格来看,司马迁的文思其实受“道家”影响颇大。按照汉书班固的儒家观点,“道家者流,概出于史官”,所以出身史家的司马迁,其实与“老子”的“道家”渊源颇深。这点也可从《史记》的行文得到佐证——司马迁的文笔大致承继了“老子”注重声韵、对偶的精简哲理诗魂、“庄子”善用比喻的说理风格,还有“楚辞”借传说溯源发想的抒情元素。

当然,文笔之外,司马迁同时开创了以“本纪”、“表”、“书”、“世家”以及“列传”五种体例,构成一完整的史学体系,这也是他能成为“华夏史学之父”的重要因素。

从这点看,司马迁所说的“一家之言”,所说的应是历史作为一门学问的治学方法。

然则,就如同许多后世史家所指出,《史记》因为记事的时间跨度极大(估计超过三千余年)所以虽然取材丰富,行文流畅,是文史研究者的重要宝库,启发了许多重要的文史研究,但在许多上古历史的判读上其实存有不少争议。

因此,鲁迅先生虽曾将史记誉为“史家之绝唱、无韵之离骚”,但《史记》在现代史学上最主要的价值应该还是在其对华夏秦汉帝国成形期的观察与思考——究竟,在华夏大地上,人们为何会在秦国扫平六合之后,走向帝国体制?秦帝国又为何在短时间内陨落?天下又为何定于汉?这些或许才是司马迁写作《史记》时的终极探问。

虽然是“汉代”人,但考虑老子李耳是楚国人以及司马迁家学思想中的道家源流,我们或许可以从楚国切入,了解一下华夏大地是如何从春秋战国之诸国林立走向汉代的帝国体制。

首先,楚国与周王室的关系很微妙,楚国王室虽然熟知中原诸国状况,但却曾以“我蛮夷也”的理由拒绝周王室的号谥。关于这点,可能的解释很多,其中一个可能就是当时周王室衰弱,中原诸国彼此征伐,楚国宁愿自称没文化,也不愿卷入战事。但是,楚国后来逐渐强大后,却出兵随国,要求周王室给一个尊号,即便周王室不肯答应,还是自称为王,算是与周王室平起平坐,到了楚庄王时更是故意“问鼎”,询问周朝传国之宝九鼎的重量,企图挑战周王室的意向不言而喻。

到了春秋末期,长江下游的吴越力量兴起,楚国一度遭吴国入侵,但在西北邻国秦的帮忙下,东山再起,而吴国在越国的诸多阴谋计策得逞灭亡后,越国也被楚国所吞噬。到了战国时期,楚国因为失去了行政的活力,国力逐渐衰弱外,外交路线也出现分歧。

而屈原正是因为“疾王听之不聪”,以致“谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也”,所以满怀幽思而作离骚。这是司马迁的判断。

从表面上看,屈原和楚国贵族之间的矛盾是在外交路线——屈原主张联齐抗秦,怀王和其近臣却主张和秦国修好。但是,从屈原的作品看来,他对楚国最深层的忧心是人民的生活艰困,所以期盼楚国能革新政务,施行“美政”。

因此,对于君王,他期待“彼尧舜之耿介兮,既尊道而得路”,对于政治,他希望“举贤而授能兮,循绳墨而不颇”,只是这“用人唯贤”的新观念与抵触了“用人唯亲”的旧观念,所以期望越高,失望也越深,最终说出了不惜求死之语。

屈原是不是真的投江寻死,答案在史家间或有争议,但屈原作为华夏浪漫文学第一人的地位则绝对经得起考验,屈原的作品用大量花草和神话传说突出了楚国的地方和民族特色,行文的节奏韵律也巧妙展现了楚国有别于黄河流域诸国的风情,“爱国诗人”的名号当之无愧。

不过,若因此说屈原是楚国人,而不是中国人,则是昧于楚人在汉帝国建立过程中所扮演过的重要角色,以及汉帝国对后世华夏文化的深远影响。

另一方面,若能穿越历史时空,遇见屈原,屈原大概也确实不会认为自己是中国人。只是,我们若真能穿越回到战国末年的秦国,遇见嬴政,他应该也不会认为自己是中国人。因为当时的“中国”人,指的应该是包括“商”、“周”等遵守周礼的中原各国。

只是,“周王室”的影响力在“礼乐崩坏”后大不如前,所以战国时期的华夏各国间较劲的主要是“权势”而非“风度”,所以战国中期以后,各国莫不锐意改革,诸侯间也不断出现兼并的现象,卿大夫和地方官逐渐改由国王任命。这其中,改革绩效最突出的当属秦国,而秦国也成功地在短短十年间,就兼并了北方的燕赵、中原的韩魏、东方的齐、南方的楚六个国家,成立了华夏文化中的第一个中央集权式帝国,志得意满的嬴政也因此自称“秦始皇”,以为江山将代代相传到千秋万世。

只是史实狠狠地教训了这位皇帝的规划,秦帝国只维持了十五年即因陈胜、吴广的揭竿起义而告终,在“秦失其鹿”后,形成项羽和刘邦争霸的局面。

虽然,就史实而言,“楚汉相争”的结局很明确,是刘邦赢得天下,但因为《史记》的影响,胜者刘邦市井之徒的形象非常突出,倒是西楚霸王(尤其在戏剧中)比较像是个被命运捉弄的悲剧英雄。

在司马迁的笔下,项羽的失败主因似乎是其根深蒂固的楚国封建式贵族性格所导致的一连串失策。

最明显的例子是项羽在分封诸侯时,立楚怀王为“义帝”。所谓“义帝”,在重视家族亲缘的社会中看来,就和“义父”、“义子”一样,只是表面上的“称呼”,并不踏实。项羽还是希望实权在自己手上,所以在分封了十八个诸侯王后,又将自己封为“西楚霸王”。

这样一来,有天子、有霸主、有诸侯,感觉就回到了比较有君子风度的春秋时代,这应当是项羽的盘算。

只是,项羽本身喜好卖弄的个性其实和这套制度并不相合,所以一个月后天下就乱了。更重要的是,韩信,这个曾经只是一个在楚军中站岗放哨的侍卫,居然成了汉营的大将军,而且成功地协助刘邦反败为胜。

楚汉之争中,与其说是刘邦打败了项羽,不如说是韩信打败了项羽。只是,刘邦夺了天下之后,还是要面临国家体制的问题。

刘邦选择了妥协的半封建半郡县,先识相地封了七个无法掌握的异姓王,然后封侯,只是这些侯对封区只有赋税和征用劳役的权力,并没有人事行政权。这样一来,封侯的部下们就没法培养自己的班底了。

虽然相当高明,但天下并没有因此安定,刘邦这个皇帝依旧因为内忧外患做得并不安稳,最后,刘邦选择大开杀戒,逐一消灭异姓王(包括韩信)。从这点看,当了皇帝后的刘邦,除了开始患得患失、猜忌心重、最后更严重到只能相信同姓的家人。

在此要说明的是,项羽其实和屈原一样都算是姓芈,因为这是楚国的国姓。项羽的项和屈原的屈都算是“大夫”的“氏族名”,刘邦因为是平民所以没有氏族名,但是刘邦称帝后,中国进入“家天下”的“体制”,汉朝天下成为“刘家天下”,“家”也成为华夏政治文化中最基本运作单位。

不过,就像汉代的皇家所告诉我们的一样,华夏文化中的家虽然成为彼此提携,互相照应的单位,也因此成为利益冲突,彼此相残的根源。

出身史家的司马迁,应该并不欣赏这样的历史发展和政治体制,但也因为这样的时空环境,兴起了“究天人之际、通古今之变”的研究动机吧!

(完)