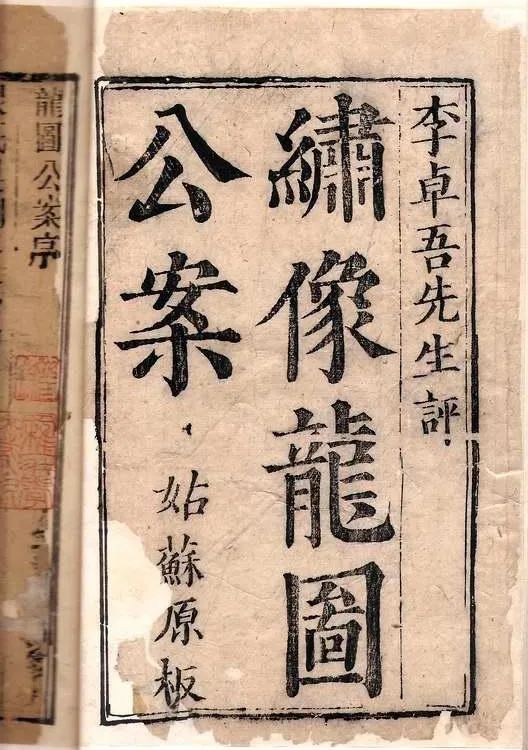

关于公案小说的概念,学界有不同的界定,广义的公案小说源远流长,而小说史上作为题材类型的狭义概念的公案小说,专指明代公案小说集,目前所见十余种,即《百家公案》《廉明公案》《诸司公案》《新民公案》《海公案》《详刑公案》《明镜公案》《律条公案》《详情公案》《神明公案》《龙图公案》等。

《中国小说发展史》,石昌渝著,山西教育出版社2019年9月版。

石昌渝《明代公案小说:类型与源流》谓:“从《百家公案》到《龙图公案》可以说是公案小说类型从初生、发展到成熟的全过程。”[1]公案小说发展的全过程也就集中于万历至崇祯年间,可谓“其兴也骤,其衰也速”。《龙图公案》之后再无同类型公案小说集新编。

这样一个重要的文学现象,长期为学界所关注,关于公案小说的文体类型、发展源流、小说集之间辗转抄录与改写之间的关系等研究已取得令人瞩目的成绩。

在学界研究基础上,本文主要着眼于书坊编刊,考察书坊编刊活动对公案小说类型的形成和发展所起作用,以此探讨明代公案小说类型兴衰之因缘。

讨论明代公案小说的发展与兴衰,首先要了解狭义的公案小说何以成为一个类型概念,对此学界已形成基本共识。

狭义的公案小说之所以成为一个类型概念,是因为明代公案小说在发展过程中形成了明显的类型特征,石昌渝《明代公案小说:类型与源流》概括为三点:一是主题的同一性,即描写决狱判案,赞赏断案官员的精察干练;二是明显的司法诉讼实用性;三是语体和文体,使用接近白话的浅近文言,其文体既不同于话本体和长篇章回体,也不同于文言传奇体。

刘世德1999年为“古代公案小说丛书”出版所作《前言》更具体地列举为:“它们的书名一无例外地以‘公案’二字赘尾。”“它们都保持着短篇小说专集的形式。全书采用了分类编辑的体例。所分的类别,五花八门,有‘人命’‘奸情’‘抢劫’‘婚姻’‘债负’‘诈伪’‘雪冤’……”“各篇的故事情节都有一定的独立性。”“每篇的内容,一般包括案情、原告人的告状、被告人的诉状、官员的判词四个部分。”[2]

古代公案小说丛书

正是明代万历以后公案小说在编纂体例、文本内容和结构形式方面有着如此明显的特征,公案小说才被认为是与当时历史演义、英雄传奇、神魔小说、世情小说及话本小说分庭抗礼的小说类型。

以上述特征为衡量标准,在公案小说类型发展过程中,《百家公案》只在主题的同一性和接近白话的浅近文言这两方面符合公案小说特征,正可谓公案小说类型之“初生”。到了余象斗之《廉明公案》,才真正形成类型。

当然,由于《廉明公案》一百零五篇之中六十四篇仅抄录《萧曹遗笔》之“三词”而无叙事,未能称之成熟,至《诸司公案》《新民公案》才算是小说类型的成熟。

余象斗于万历二十六年(1598)编成的《廉明公案》接受了《百家公案》的影响,但长期习儒的余象斗,对“公案”的理解偏重司法性质和法律知识,为此,《廉明公案》真正从“公案”出发做文章,对《百家公案》有着诸多的超越和创新。

日本江户抄余氏建泉堂刊本《廉明公案》

首先从描写决狱判案、赞赏断案官员的精察干练这方面来说,《百家公案》虽然题材皆为包公判案,实际上包公判案情节占比很小,往往只是在故事后半段或者故事结局出现包公判案,而且,包公判案主要依靠神断或者异象异梦启示,神异其事以彰显神鬼报应,意在劝诫,很难看出包公“精察干练”的素质。

《百家公案》叙事重心在于世情故事,并且着意炫奇,一百回中至少有三十四回以神怪故事为主。

而《廉明公案》很少运用神怪因素结构小说,余象斗在《廉明公案》自序中明确说:“大都研穷物情,辨雪冤滞,察人之所不能察者,非如《包公案》之捕鬼锁神,幻妄不经之说也。”[3]

可见余象斗虽然接受了“包公案”的影响,但从“公案”的角度不满于“包公案之捕鬼锁神,幻妄不经之说”;对于如何编撰公案小说余象斗有着颇为自觉的判断,“研穷物情,辨雪冤滞,察人之所不能察”就是他对官员判案的要求。

从《廉明公案》展开叙事的四十一篇故事来看,虽然有一些仍然难免“幻妄不经之说”,官员断案有时还是借助鬼物显灵等神奇外力,但在全书中占比非常小。

查检全书,有十五篇涉及神奇异梦或鬼神,但只言片语,并未展开神异情节,叙事仍以官吏的认真调查、深入分析为主,小至争鹅争伞,大如杀人、强奸、盗窃,《廉明公案》中的清官判案可谓“研穷物情,辨雪冤滞”,确实表现了官员判案的智慧,所谓“廉”而“明”,小说故事是切题的。

其次从司法诉讼实用性来说,《百家公案》几乎完全不具备这个特点。

而《廉明公案》直观呈现了“公案”题材的司法属性,全书结构承袭法家书按罪统刑的方式,分门别类编排十六类:“人命”“奸情”“盗贼”“争占”“罪害”“威逼”“拐带”“坟山”“婚姻”“债负”“户役”“斗殴”“继立”“脱罪”“执照”“旌表”。

《廉明公案判词研究》

而故事文本则是标准的公案叙事模式:先叙案由,再介绍告状和破案经过,其中插入“三词”即告状人的状词、被告的诉状和官吏的判词[4],故事结尾还多有按语,对案情、破案思路作分析。

对此,余象斗也有明确的认识和表达,其《廉明公案》自序曰:“乃取近代名公之文卷,先叙事情之由,次及讦告之词,末述判断之公,汇辑成帙,分类编次。”(《新刊皇明诸司廉明奇判公案》,第2b叶)

正因为对公案小说司法特性的体认,《廉明公案》摒弃《百家公案》神怪故事因素,而主要取材于现实生活。因为公案书必须回应民众现实生活中产生的司法关切,以解决现实生活实际问题为目的,为当代生活提供可借鉴的经验。

余象斗的编撰一方面是选取当代故事,另一方面是把前代故事改写成当代故事。特别值得一提的是,《廉明公案》不仅没有神怪故事,而且也没有王公贵族的故事,官员贪赃枉法的故事也很少,主要叙述的是平民阶层的故事,大量故事是日常生活中常见的纠纷,这样的取材方式也成为此后公案小说共同的特点。

明郑氏萃英堂刊本《廉明公案》

第三,语体和文体。

在语体上,《廉明公案》跟《百家公案》相似,都使用接近白话的浅近文言,但文体上两者差别很大。

《百家公案》是专叙包公故事的单传体,采用了章回形式,全书一百回,但每回故事基本独立,故事之间绝大部分没有关联,因此,小说章回的形式只是追随当时流行风尚,章回结构徒有其形。《廉明公案》采用分卷分类的形式,切合短篇故事集每篇故事独立的题材特征。

《百家公案》叙事体制上则沿袭话本入话诗、以“话说”开篇、叙事中插入诗词等形式,也有一些篇章以“论曰”结尾。

这是因为《百家公案》的题材来源为前代说公案和公案戏,以及一些记录公案故事的文言笔记,不过多为梗概记录,语言韵味和叙事水平大为逊色。因为前代积累,《百家公案》有些故事相对比较成熟,但可能为了保持叙事体制的一致性,导致不少篇章叙事风格不协调。

比如有些故事主人公为商人或农夫村妇,生硬地安排他们吟咏诗词,诗词插入跟情节发展的关联性不明显,跟人物性格形象更是格格不入。比如第十七回《伸黄二冤斩白犬》、第十八回《神判八旬通奸事》皆为平民不经之事,插入诗词而不伦不类。

《廉明公案》叙事基本不插入诗词,也不使用话本套话和形式,“三词”等司法文书的插入跟事件叙述密切相关,“三词”的文本皆与案情吻合,没有生搬硬套的情况,从公案故事构成的角度来说,虽然叙事简洁,但结构是合理的。

显然,余象斗已明确认识到,公案小说的编撰并非面向书场说书,而是面向案头阅读,因此不套用话本形式,从中可见余象斗对公案小说文体的独立判断。

余象斗的叙事能力也高于《百家公案》的编撰者安遇时。比如改编自《百家公案》第九回的《吴县令辨因奸窃银》,以及故事类型跟《百家公案》第二十三回、第七十八回相似的《陈按院卖布赚赃》,对比可见《廉明公案》在情节设置、叙事风格、人物形象塑造以及判案逻辑等方面,都有很大的改进,情节安排详略得当,删除不伦不类的诗词而使叙事风格协调,环境描写和人物语言动作描写皆符合故事情境和人物身份,故事较为合理,人物心理、性格形象较为真实可信。

后来,冯梦龙编辑“三言”参考了明代公案小说集,《喻世明言》之《陈御史巧勘金钗钿》正话即由《廉明公案·陈按院卖布赚赃》发展而来。当然,若跟冯梦龙整理编撰的“三言”相比,余象斗的叙事水平还有不小的差距。

但不能不说,从万历之《百家公案》到天启之“三言”,以余象斗为代表的书判体公案小说是小说艺术发展的阶梯。而余象斗编撰的公案小说能被接受并形成公案小说类型,也在于余象斗的编撰之于《百家公案》在文体形式内外有着诸多颇为自觉的超越。

双峰堂刊本《廉明公案》

余象斗《廉明公案》创造了新的公案小说范式,此后的明代公案小说集基本沿袭《廉明公案》的编撰方式和文本形态,取材于现实生活中的公案故事,传递司法知识,表现清官决狱判案的廉明智慧,由此形成以书判体为主要特征的公案小说类型。

在社会条件、时代发展的必然背景下,文学由渐变而至突变往往因于某一作家作品的偶然出现,此为文学史常见现象。公案小说形成书判体的类型特征,有其时代的必然性,但直接的促成因素则在于编撰者、创作主体的偶然介入,余象斗就是这个偶然介入的因素。

公案小说集的兴盛当然以明代法律普及为背景,对此,学界多有论述。然而细究起来,公案小说对法律普及的回应仍有其不同阶段的特征,《百家公案》和《廉明公案》就各自不同。

《百家公案》接续了宋元小说戏曲公案故事的传统,而在通俗小说流行的背景下编撰成书,因而其题名如“新刊京本通俗演义增像包龙图判百家公案”(与耕堂本)、“新锲全像包孝肃公百家公案演义”(万卷楼本),皆近似历史演义的标题形式,其卷前列《国史本传》、以《包待制出身源流》为开篇、全书100回讲述包公判案故事,这样的结构也近于讲史小说,其世情题材和神异色彩则近于世情小说和神魔小说,可见通俗小说发展至万历时期各种小说类型相互激发和融合的影响。

真正回应法律知识普及之社会思潮的是余象斗,惟其《廉明公案》刊出,公案小说才体现出明显的司法知识特性。万历时期的出版,小说和司法类著作,大概是科举教育类图书之外最为繁盛的类别,余象斗的公案小说编撰,无疑是小说和法家书两类畅销书的融合,跳动着时代的脉搏。

万历建阳余象斗刻本《新刊皇明诸司廉明奇判公案》

尽管公案小说的艺术成就有限,也无需回避余象斗商业化运作带来的小说缺陷,但是,公案小说在万历至崇祯年间传播面相当广,确实构成了小说发展的重要环节之一。余象斗对公案小说类型形成和兴盛起了至关重要的决定性作用。

从纯文学的角度来说,“书判”的插入和司法属性的突出,是小说叙事中的异质因素,但若考虑小说观念和小说文体发展的历史阶段性,应该说这种异质因素的介入于传统叙事形式之外创造了新的结构形式和叙事品质,正是公案小说区别于其他类型小说的关键。

不可否认余象斗编撰公案小说的创造性。余象斗为何能有这样的创造能力呢?这跟他不同于一般小说作者的学养和禀赋有关。

余象斗是明代万历时期著名的书坊主,不仅出版大量图书,而且长于自编自刊。余象斗之所以能在《百家公案》的影响下萌发编撰公案小说的兴趣,首先在于他对嘉靖以来蔚为大观的小说编刊已经深有了解。

余象斗刊本《三国志传评林》

在编刊《廉明公案》的万历二十六年之前,他已出版《新刻按鉴全像三国志传》《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》,这两部小说的评点都出自“仰止”先生,一般认为就是余象斗;万历二十六年,余象斗还同时刊出了《新刻芸窗汇爽万锦情林》,署“三台馆山人仰止余象斗纂”。

《廉明公案》是余象斗自编的第一部小说,此后余象斗编刊了更多小说,现存题署余象斗编刊的公案、讲史、神魔等各类小说十几种,可见余象斗对万历时期出版潮流的敏锐反应。

但若仅有小说编刊经验,余象斗或许只能在《百家公案》影响下编撰一部相似的公案故事集,而未必能在文体上有所突破。余象斗之所以能实现书判体公案小说的文体创新,跟他出身书坊世家而又多年习儒的学养准备有关。

正如前代学者所常道,建阳余氏是宋代以来的刻书世家,余象斗之祖父余继安买山重修清修寺作为子孙讲学、藏书、印书之所。

因为耳濡目染,余象斗一边习举业,一边参与了刻书业,现存万历十六年(1588)《京本通俗演义按鉴全汉志传》之《西汉志传》署“书林余文台余世腾梓”,《新刊万天官四世孙家传平学洞微宝镜》署“书林逸士余文台镌行”,或认为即余象斗早期刻书[5]。

余象斗于万历十九年(1591)辍学继承家业从事刻书,广聘搢绅,编撰科举类“讲说”“文笈”,在这一年刊刻的《新镌朱状元芸窗汇辑百大家评注史记品粹》卷首开列了四书讲说类七种,文笈类仅“历子品粹”就列举五十五子,此外还有“诸文品粹”“二续诸文品粹”“史记品粹”“皇明国朝群英品粹”,都是大部头著作或系列丛书;而这些仅仅是科举类图书,此外还有重刻金陵书版及诸书杂传,因无关举业而未列书目[6]。

《余象斗小说评点及出版文化研究》

在《廉明公案》成书的万历二十六年,余象斗还刊出了《新镌汉丞相诸葛孔明异传奇论注解评林》《考古详订遵韵海编正宗》《新刊理气详辩纂要三台便览通书正宗》等图书;余象斗接着刊出的大部头著作如万历二十七年(1599)《新刻天下四民便览三台万用正宗》四十三卷、万历三十四年(1606)《新刻御颁新例三台明律招判正宗》十三卷首一卷、《新刻圣朝颁降新例宋提刑无冤录》十三卷等,都可能需要经过较长时间的编刊,可能跟《廉明公案》的编刊同时或先后。

科举、小说、类书、法家书,是万历时期最为兴盛的刻书种类,其中类书也了包含大量的法律知识。从这些刻本可见余象斗作为出版商的开阔视野和对出版动态的敏锐判断,亦可见其接受刻书业和儒业双重浸染的学养。

余象斗编撰的公案小说与其编刊之其他著作关系颇为密切。比如《廉明公案》抄录《萧曹遗笔》的64篇“三词”,亦见于《新刻御颁新例三台明律招判正宗》。《新刻天下四民便览三台万用正宗》“律例门”的分类和对词讼格式的归纳,出自《鸣情均化录》,《鸣情均化录》是与《萧曹遗笔》同类的通俗法家书。

《萧曹遗笔》

余象斗公案故事中的“三词”多出于自撰,但正合于《萧曹遗笔》,亦合于《新刻天下四民便览三台万用正宗》“律例门”之“词讼体制规格”“体段格式”“忌箴歌”“词讼体段贯串活套”等书写规则,而律条依据则合于《新刻御颁新例三台明律招判正宗》,其公案小说中还明确说明一些判案方法跟宋慈《洗冤录》之间的关系。

作为书坊主的余象斗,其法律知识很可能主要来自图书刊刻,而他又把这些知识运用于公案小说和类书等多类型图书的编刊之中。

余象斗公案小说与《万锦情林》的关系,则因其文体相近,文本关联更为直接,比如《诸司公案》“奸情类”第一则《胡县令判释强奸》、第二则《齐太尹判僧犯奸》,分别与《万锦情林》卷三上层“判类”《强奸判》《僧奸判》故事相同,判词也完全相同,只是《诸司公案》叙事较为详细,而《万锦情林》仅以判词为主。

当然,《万锦情林》的“判类”更早见于《国色天香》《燕居笔记》,皆由罗烨《醉翁谈录》“花判”演化而来,万历时期几部通俗类书辗转抄录。从《廉明公案》与《万锦情林》的关系,可见余象斗编撰公案小说与当时通俗小说传播及文学传统之间的密切关联。

公案小说跟同时期的通俗类书、日用类书之间关系都非常密切,不仅判词判例,其他如呈结诉讼等文书,皆往往并见于这三类著作。

可以推想,从接受的角度,公案小说并非纯文学读物,它是在百科全书性质的类书影响下产生的普及知识读物,近似于法律知识类书,但又不同于专门的法家书,它确实吸收了小说叙事方式而吸引读者。

由于小说“文备众体”的文体形式,以及小说叙事性对社会生活和知识结构丰富性的要求,小说家往往并非单纯的词赋手,而往往学问博杂或生活经历丰富。

《叙事艺术研究论稿》

从罗贯中“有志图王”的人生经历和可能兼作小说戏曲的文学才能,到熊大木“博洽士”的修养和多种类型的图书编撰,到陈继儒、冯梦龙等驰骋于俗文学、时尚畅销书之间的才气纵横,都可见小说特别是通俗小说编撰对作者的知识学养、人生经验的要求,余象斗的才能和修养未能跟罗贯中、冯梦龙等文学家相比,但是,类比中可知,余象斗公案小说编撰得以成功亦有其知识结构和生活体验的底蕴。

余象斗出身刻书世家,而又亲自参加出版和编撰,有着丰富的出版经验和敏锐的判断能力;又因为出身儒业,具备法律知识和司法文书写作的能力,还因为读书士子的学养而力图以公案小说宣扬“廉明”的吏治理想,加上对小说文体和小说出版传播的了解,颇为全面的知识结构使其具备“跨界”的可能性,因此才能作为书商而兼为小说编撰者,才能融合小说叙事和司法知识而创新公案小说文体。

长期业儒而未获功名,这样的人生阅历在余象斗的刻书事业中打下了深刻的烙印,他最了解的是未获功名的读书人这个阶层,他的刻书大多以这个阶层为潜在的读者对象。

《明代建阳书坊之小说刊刻》

他出版的图书内容一是科举类“讲说”“文笈”,包括经史子集各类“翼解”“训解”“品粹”等;二是小学类字书、韵书,以及诗词写作入门书如《诗林正宗》等所谓“活法大成”,这些以未获功名的学习者为主要阅读对象;三是法家书、医书、命书、地理、风水通书、日用类书;四是通俗小说,这两类的读者或有仕宦阶层,但是显然指向的是包括社会中下层在内的广泛人群,而其小说编刊以讲史、神魔、公案为主,则比较明显指向有一定阅读能力、但文化修养有限的这一读者层之需求。

明代嘉靖以后人口增长明显,土地资源相对紧缺,商品经济活跃,司法知识需求增长,又由于教育普及,产生了数量巨大的未能应举出仕的读书人群,他们中有一部分成为了官府的刑名吏员,有一部分以“讼师”身份“治生”,更多则成为了农工商从业人员,因此当时民众特别是工商阶层不仅识字率相当高,而且具备一定的阅读能力。

与此同时,刻书业大为繁荣,包括讼师秘本在内的法家书大量刊刻,面向仕宦阶层的官箴书和面向普通民众的日用类书也都包含了丰富的法律知识。同样习儒而未获功名的书坊主余象斗非常敏锐地看到了商机,以流行的小说和讼师秘本、法律知识相结合,编刊了《廉明公案》和《诸司公案》。

书判体公案小说浅近而近于白话的文言,“三词”的插入和故事结尾分析案情的按语,皆可见其读者定位,就是以包括刑名吏员、讼师在内的中下层文人为读者对象,当然也以更为广泛的工商阶层为读者对象。

余象斗《诸司公案》

尽管余象斗的图书编刊因其商业性翻刻、改编甚至抄袭而为人所诟病,但不能不说,在晚明建阳繁盛的刻书业中,余象斗是个突出的弄潮儿,他是晚明建阳刻书业不可多得的人才。但是,独木难成林,建阳书坊人才匮乏,主要编刊于建阳书坊的公案小说也难以持续发展。

明代万历之刻书,以福建建阳最盛,建阳书坊以余氏最盛,不仅书坊数量和刻书数量最多,而且组织书坊文人编书而对多种类型图书的编刊都具引领作用。余氏书坊之于公案小说发展具有重要意义,不仅在于余象斗确定了公案小说的类型特征,还在于余氏书坊影响了公案小说之兴衰。

从《廉明公案》开始,公案小说的编刊即以余氏为主导。就现存刊本来看,《廉明公案》应该有过6种余氏刻本。《诸司公案》现存余氏三台馆刊本。万历三十三年(1605),余象斗堂侄余成章聘请江西文人吴迁编写《新民公案》。现存书判体公案小说中,出于余氏书坊的这三部著作创造性成就相对较高。

与耕堂刊本《百家公案》

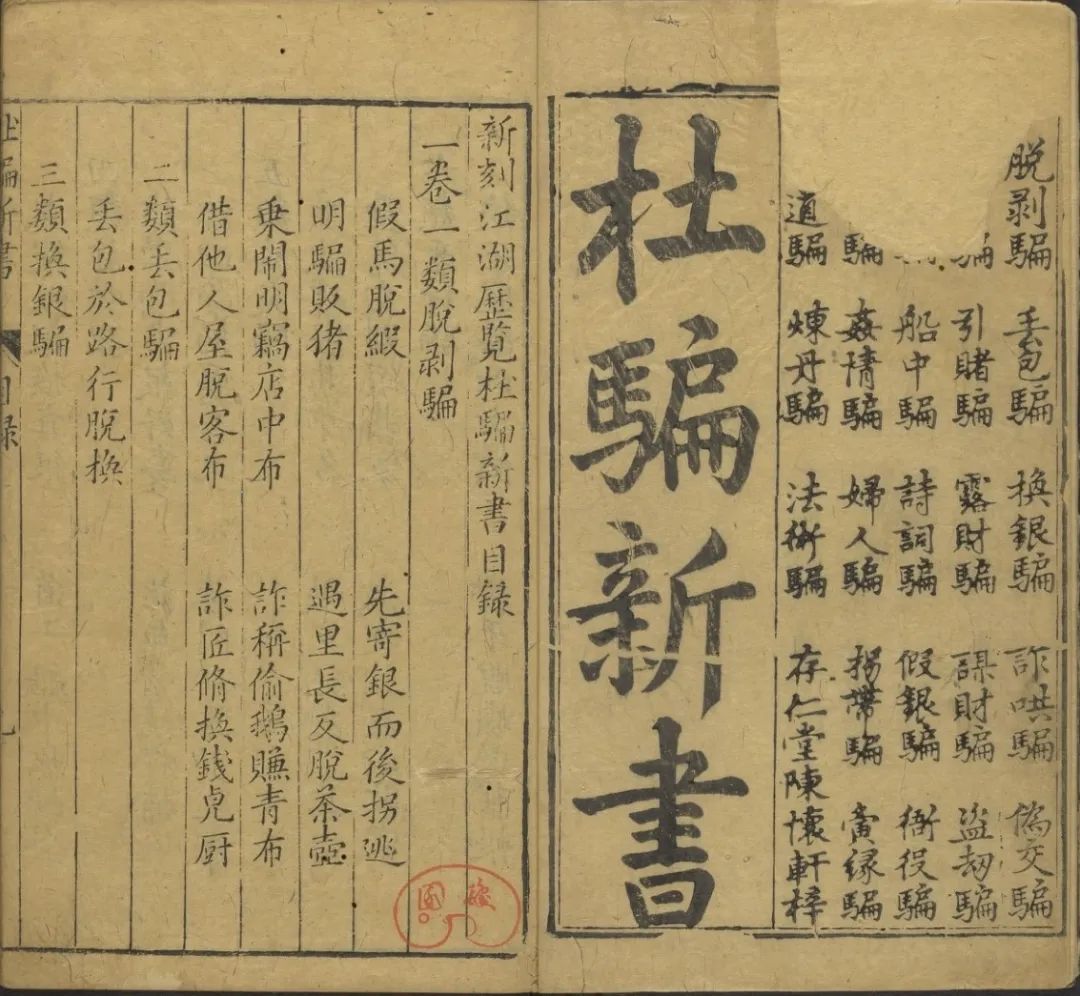

此后的公案小说皆模仿余象斗书判体形式,内容篇目多抄录《百家公案》《廉明公案》《诸司公案》《新民公案》,或彼此辗转抄录。在后出的公案小说中,唯一突破书判体叙事模式而有所创新的《杜骗新书》也出于余氏书坊,此书万历四十五年(1617)序本内封题“居仁堂余献可梓”,余献可为余象斗的子侄辈余应孔(字献可)。

在现存公案小说中,也就余氏书坊刊本卷首有序,因此作者身份明确。余象斗自不必说,且说《新民公案》作者吴迁和《杜骗新书》作者张应俞。

吴迁,字还初,江西南昌人[7],知识广博,长期受雇于建阳书坊,《新民公案》之外,还编撰了《天妃济世出身传》《南海观音菩萨出身修行传》《五鼠闹东京》等神魔小说。

在《新民公案》成书的同一年,署叶向高辑、吴迁校《新镌编类古今史鉴故事大方》十卷也由余成章刊刻成书。邓志谟称赏吴迁“胸臆中贮丘坟几许,一下笔词源滚滚,即譬之静界寺咄咄泉也”[8]。

《杜骗新书》卷端署“浙江夔衷张应俞著”,但此书卷首熊振骥之序称其为“莒潭张子”。结合《杜骗新书》详于描写建阳县和建宁府小地名的特点,研究者判断张应俞应为福建建阳人,“莒潭”即今建阳莒口镇地名,而浙江应是张应俞之祖籍[9]。

三岭山人熊振骥序言且称:“莒潭张子,忧世哲人,悼虞夏之久逝,触晚近而兴思。身涉畏途,如历九折之坂;目击伪俗,拟破百忧之城。乃搜剔见闻,渔猎远近,民情世故之备书,发慝伏如指诸掌上;奸心盗行之毕述,钩深隐若了在目中。”[10]

《杜骗新书》虽然叙事简略,但是文笔流畅,风格近于文人笔记而适俗,可见作者的文化程度相对较高。

存仁堂刊本《杜骗新书》

而从其中一些故事内容来看,比如“诈哄骗”之《诈学道书报好梦》,所叙庚子年福建乡科及进京应考举人熊绍祖等,皆合于历史事实,叙述中可见作者谙熟本府本省学校情况和读书应举之事(参见《江湖奇闻杜骗新书》,第四卷,第19—20页)。因此三岭山人熊振骥序言所谓“哲人”之称未必纯粹谀词,张应俞至少是当地一位习儒未第的读书人。

余象斗、吴迁、张应俞,都是具备较好文化修养的儒生,所以,《廉明公案》《诸司公案》《新民公案》编撰质量相对较高,《杜骗新书》则在万历后期公案小说辗转抄袭的潮流中独树一帜。这四部公案小说都出自余氏书坊,可见余氏书坊比较用心编刊,聘用文人素质较好。

而其他公案小说的编撰者如《律条公案》署金陵陈玉秀,如《海刚峰居官公案》李春芳序言所谓“好事者”,皆不可考,也就意味着这些作者是更为不知名的文人;而所谓《新刻海若汤先生汇集古今律条公案》《新镌国朝名公神断陈眉公详情公案》《李卓吾公案》,从其编刊之粗陋拼凑来看,显然是书坊伪托汤显祖、陈继儒、李贽之盛名[11]。

《绣像四游记》

从这些公案小说低质量抄袭拼凑可见,余氏之外的其他各家书坊只是看《廉明公案》畅销而跟风,诚如余象斗刊刻《八仙出处东游记》时所愤言:“……乃多为射利者刊,甚诸传照本堂样式,践人辙迹而逐人尘后也。今本坊亦有自立者固多,而亦有逐利之无耻,与异方之浪棍,迁徙之逃奴,专欲翻人已成之刻者,袭人唾余,得无垂首而汗颜,无耻之甚乎!”[12]

余象斗此言多为今之研究者嘲讽,但从公案小说来看,余象斗之编撰固然也沿袭借径,但跟完全抄袭拼凑之作相比确实仍有明显的高下之分。

若放眼于万历时期之建阳书坊,会发现,余氏书坊不仅引领了公案小说之编刊,其他各体小说之编刊亦以余氏书坊为引领。

明代建阳书坊的通俗小说编刊发端于名著的模仿,最早为熊大木受《三国》《水浒》影响而编撰《大宋中兴通俗演义》《唐书志传》等历史小说,至于万历年间,由于余彰德、余象斗加入刻书行业,余氏编刊小说的数量和规模超过此前刊刻小说的重要书坊杨氏、熊氏、刘氏等,而成为建阳最重要的小说刊刻书坊。

从现存刊本来看,万历至崇祯间余氏刊刻小说五十多种,在当时建阳刊刻小说中占了一半。万历时期建阳大量刊行的讲史、神魔、公案小说,以及杂志型通俗类书,现存最早刊本多出自余氏书坊。

在熊大木之后最早编撰历史小说的建阳文人是余象斗之族叔翁余邵鱼,嘉靖之后现存最早的历史小说刊本是万历十六年余氏克勤斋刊刻《全汉志传》,余象斗《北方真武祖师玄天上帝出身志传》应是最早模仿《西游记》的神魔小说,萃庆堂在万历二十五年(1597)之前就紧跟金陵通俗类书之时尚,刊刻了林近阳《燕居笔记》。

书林余泗泉梓行《燕居笔记》

公案小说基本出自建阳书坊。了解万历以后余氏在建阳书坊编刊小说中的地位,就不难理解公案小说的发展与余氏书坊密切相关。由于建阳书坊人才有限,公案小说类型若要持续发展,仍然主要依靠余氏书坊。这就不能不说到余彰德、余象斗之后余氏书坊下一代经营者的能力和兴趣。

余氏至明末仍然是建阳书坊中最为兴盛者,据海内外现存刊本题署整理可知,余象斗、余彰德子侄应字辈的刻书者就有余应虬(字犹龙,号陟瞻)、余应腾(字天羽)、余应灏(字元素)、余应鳌(号红雪山人)、余应孔(字献可)、余应科(字夷庚,又字谦吉)、余应申(字季岳)、余应泰(字元昌)、余应兴(祥我)、余应良(真如)等,此外,还有余思雅(字仲穆)、余思敬(字元翼)、余思齐(字元叔),以及侄孙辈余昌祚(尔锡)、余昌宗(尔雅)、余昌裔(尔翼)、余有光(含灵)、余俊(千馀)、余芳(子实)、余璟(景玉)、余谟(仲弼),重孙辈余震等[13],他们参与了图书编刊或校阅。

在余氏后辈中,如元素、余季岳、余献可等继承和发展了前辈之小说编刊。此前研究或以为“元素”“余季岳”都是余象斗所用化名,把他们的小说刊刻都归于余象斗,很重要是因为他们的小说编刊沿袭了余象斗的类型和风格,有的小说就是余象斗刊本的改编或翻刻。

《东汉志传》

如元素梓行《新刻按鉴编集二十四帝通俗演义全汉志传》十五卷,署“汉史臣蔡邕伯喈汇编”“明潭阳三台馆元素订梓”,乃“书林仰止山人编集”“余氏文台重梓”《新刊京本编集二十四帝通俗演义西东汉志传》二十卷的改编。余季岳刊刻的“按鉴演义帝王御世”系列现存三种,即《盘古至唐虞传》《有夏志传》《有商志传》。

这三种小说的叙事风格跟余象斗编撰的《列国前编十二朝》相似,文字朴拙,情节简单,乃拾掇史书和前代传说编撰而成,很少文学性的铺排描写,而且内容上跟《开辟衍绎》大体相同。

而《开辟衍绎》原书应出自余象斗编撰,或者即从《列国前编十二朝》稍加演绎而来。“按鉴演义帝王御世”系列三种虽然创新性不强,但已属明末讲史刊本中不多的新编之作。《杜骗新书》则是《廉明公案》之后唯一的非书判体公案小说集,无三词插入。故事篇幅较短,叙事简洁,但篇末有按语提示如何“杜骗”,与《廉明公案》篇末按语分析案情相似。

《杜骗新书》虽无三词插入的司法色彩,但叙事的文学性色彩并未加强,“杜骗”的实用教化功能似更为明显。《杜骗新书》现存还有陈怀轩刊本,当时不止一家书坊刊刻,可见此书有其接受市场。

从《杜骗新书》和“按鉴演义帝王御世”系列既可见余氏书坊在小说刊刻中重要地位的延续,建阳书坊新编小说仍然主要依靠余氏,但也可见其文学创造能力之不足,余氏书坊所擅长者,仍然是知识型、教化类文化普及读物,而这些新编著作的文学水平并未超过余象斗,甚至不及余象斗。

余氏后辈有些获得过科举功名,文化水平较高,他们参与家族刻书,但表现出不同于前辈的兴趣和能力。

《地理统一全书》

由于家族财富的积累,余象斗这一代就已接受较好的教育,至余象斗子侄辈通过举业获取了功名,如余彰德之子余应虬,余象斗之子余应甲、余应科等,皆为生员,后辈生员更多,如孙辈余昌祚、余昌会、余昌年、余俊,重孙辈余震、余晋等。

这些后辈子弟虽然获得了生员身份,但往往一边习儒,一边参与家族刻书事业,一方面是因为家族刻书名肆的出身便利,另一方面也因为他们多未能获取功名进阶而有谋生需求。

他们的刻书,超越了余象斗主要以一人之力自编自刊的模式,不仅家族成员紧密合作,而且广交朋友,与建阳其他姓氏书坊合作,以生员身份融入江南文化圈,与江南文化名人合作,编撰图书类型和质量也与江南刻书相近。

不可轻视余氏子弟的生员身份,因为明代闽北地区科举不振,至于晚明,建宁、邵武之举业在福建各府几乎排名末位,县学生员人数也很少,所以余象斗晚年因为子孙多人考取秀才而受郡县嘉许[14]。

明末余氏书坊子弟中文名最显、功名最著的是余彰德之子余应虬,他参与刻书时间长达50年,是明末清初余氏刻书的核心人物。

余应虬参订《时务要略》

据熊人霖《书林荐举余犹龙墓志铭》,余应虬,字犹龙,生于明万历十一年十二月(1584),殁于清顺治九年十二月(1653),是余彰德三个儿子中“最颖敏”者,“髫龄补郡弟子员”。

余应虬很早就参与了余氏书坊事务,万历三十四年余彰德刊刻的《世史类编》,乃余应虬万历三十一年(1603)约请组稿[15],此书署明李纯卿草创、明谢迁补遗、明王守仁覆评、明王世贞会纂、明李槃增修,列名参阅者多为李氏门人:楚人张大孝、彭好古、彭遵古、樊玉衡、陈良心、汪起云,晋人景明、曹于汴,其身份标注为会魁、进士、解元,闽人余应虬、余昌祚则为庠生。

此书卷首有曹于汴、冯梦祯、李大蘭、李槃之序,接着是余应虬、余昌祚共同署名的《世史类编引》。从这些署名已初步可见余应虬的交游。余应虬后来入南京国子监,“肄业南雍,文名噪白下”[16]。

在此前后,他不仅参与父亲余彰德萃庆堂的编刊,而且以“近圣居”“世庆堂”“春语堂”等堂号编刊了不少图书,与之交游合作者皆当世名士,比如与徐奋鹏合作选评、编纂《千古斯文》,且其中选录余应虬书信,与陈继儒、汤宾尹、袁宏道、茅坤、王世贞等名人同列;余应虬纂辑《近圣居四书翼经图解》署张明弼、包尔庚、章世纯等参补、考订;《新拟科场急出题旨元脉》署张鼐撰,陈仁锡、余应虬订正;余象斗纂辑《刻仰止子参定正传地理统一全书》由余应虬和堂兄弟们共同校阅出版,卷前有汪元标、祁彪佳、胡明佐、钱继登、朱守键(朱熹第十二代孙)等序,卷首署钱继登、袁俨若参阅,胡明佐、朱廷旦校订;《近圣居三刻参补四书燃犀解》参校者有陈子龙、夏允彝等;天启二年(1622)近圣居刊刻了钟惺《隐秀轩集》;余应虬纂辑《镌古今兵家筹略》,首为郑芝龙《武库弁言》,对余应虬的学识修养颇为赞赏,称其“博极群书”“精骛八极,心游万仞”[17];福州著名学者、官员曹学佺曾邀请余应虬共同编纂《儒藏》,曹学佺《赠余犹龙序》称其“好刻古书,走吴越燕齐秦楚,四方之人来购,如取火于燧,取水于月,而恒见其不竭”[18]。

萃庆堂刊本《一见赏心编》

大约在崇祯年间,余应虬主持同文书院,建阳当地名士、大姓子弟皆从其游。明亡后,他邀请熊明遇主讲同文书院,在南明灭亡后邀请熊明遇之子熊人霖主持同文书院。可见,余应虬以监生身份,广泛交游当代名士,其中不乏进士出身的名宦,还有郑芝龙、熊明遇这样的政治风云人物。大概可以说,余应虬以科举功名获得了阶层跃升。这样的身份地位必然影响他的刻书。

余应虬也刊刻小说,他刊刻小说主要与邓志谟合作。邓志谟长期服务于余氏书坊,是目前所知建阳书坊聘请文人中著作最多的一位,博学擅文,人称“两脚书橱”,现存各类著作三十多种[19]。

邓志谟所著道教小说《铁树记》《咒枣记》《飞剑记》及《花鸟争奇》等五种争奇小说皆由余氏萃庆堂刊刻,前三者最早刊刻于万历三十一年。

萃庆堂刊本《铁树记》

争奇小说第一种《花鸟争奇》有余应虬题序,争奇小说现存刊本还有余应虬春语轩翻刻之《四种争奇》,包括“花鸟、童婉、风月、蔬果”。

这些小说跟余象斗编刊的小说在题材风格和趣味上差别明显,三种道教小说叙事风格略近于话本小说,后来冯梦龙据《铁树记》删削改编为《旌阳宫铁树镇妖》。而争奇小说实为诗文小说,虽然诗文俗化,但相比于通俗小说,文人化色彩明显。

余应虬还跟邓志谟合作刊刻了多种传奇,现存清玉芝斋抄本《八珠环记》《凤头鞋记》《玛瑙簪记》《并头花记》皆署“饶安百拙生邓志谟编纂,潭水犹龙父余应虬参订”,此原本应为余氏刊刻,从中亦可见余应虬之修养与雅趣。未见余象斗刊刻传奇剧本,而现存公案小说中未见余氏萃庆堂和余应虬之刊本。

余象斗的儿子余应科也是生员身份而参与刻书[20]。由余应科辑稿、张能恭校正的崇祯六年(1633)刊本《钱曹两先生四书千百年眼》,卷首列的编撰者名单庞大而豪华:李光缙、钱继登、曹勋、祁彪佳撰著,张溥、文震孟、黄道周、陈天定、吴伟业、张采等七十三人校阅,接着列纂著者余应科,又列“同在辑稿”者十三人,其中十人为余应科兄弟子侄:余仲穆(讳思雅),余元翼(讳思敬),余元叔(讳思齐),余天羽(讳应腾),余元昌(讳应泰),余季岳(讳应申),余千馀(讳俊),余子实(讳芳),余景玉(讳璟),余仲弼(讳谟)[21]。余应科及其兄弟子侄应为实际的主要编辑者,但卷首列举校阅名单中的不少名家,也见于余氏书坊刻书的编校或序跋题署,因此,从中多少可见余氏子弟的交游圈。

值得注意的是,此书内容形式上也追求精英化,凡例首列“辟坊刻纂修之误”,谓:“坊刻最可哂者,每岁讲义,汗牛充栋,将数十年腐本,改头换面,雷同剿袭,借一二新贵名色,额之曰某元魁所辑也……坊弊益深,其误天下士不浅矣……”[22]极言“坊刻尤所欲呕”,对坊本极为鄙视。

《钱曹两先生四书千百年眼》

此书字体版式也确实跟常见的建本不同,全书正文手书上版,书法精美。现存可见余应科编刊的图书不多,上述《刻仰止子参定正传地理统一全书》《钱曹两先生四书千百年眼》二者之外,尚见《礼记疏意参新》《三刻重订礼记疏意直解大全》,未见小说类著作。

很显然,余应虬、余应科编刊的图书主要以中上层文人、受过科举训练的士子以及胸怀文学雅兴、关注国家政治的文人精英为接受对象,跟余象斗大部分编刊面向底层读者的定位有很大差别。

这是因为财富累积、功名进阶而实现了家族阶层跃升。余应虬、余应科等生员身份的刻书者已自觉融入江南为中心的文学、文化主流之中。

《书香建阳》

余氏刻书族人中,未有功名、藉藉无名者沿袭余象斗的编刊经验和风格,编创力量或有不逮,而文化层次较高的生员刻书者,则无意于面向底层的通俗小说特别是公案小说之编创,这应该是公案小说终结的重要原因之一。

从万历十九年余象斗投身刻书业,或者从万历二十六年余象斗编刊《廉明公案》,到崇祯十年(1637)余象斗在《斗首河洛理气三台通书正宗》留下人生最后的刊刻信息,[23]余象斗后半生的这四十余年差不多也正是明代公案小说由兴至衰的发展全程,所以,余象斗作为晚明建阳书坊刊刻小说的核心人物而兼公案小说编撰的灵魂人物,他的谢世对于公案小说来说似有象征意义,一个时代就此结束。

当然,公案小说的兴衰,并非书坊主或书坊文人单一因素所决定,而是一个涉及社会经济文化多方面因素的复杂的文学史现象。

余象斗编撰的公案小说作为文体成熟的标志,最为重要的体现为司法诉讼知识性特征,这个特征不仅表现为三词插入和卷末按语的实用指向,而且还表现为平民题材的现实关怀。《廉明公案叙》明确表达本书编撰主旨,希望有助于官吏清明断案,以实现“庶民之安”“政平民安”,全文600多字9次提到“民”,要求官吏“劳抚字”、惜“孱弱”、释“良善”,这样的民本思想植根于儒家传统,来自余象斗长期业儒的学养修为。

但学界对此不太关注,关注点一般集中于余象斗的书商身份和商业行为。确实,《廉明公案》抄录《萧曹公案》六十四则“三词”是商业行为,此后《诸司公案》之续编也是因《廉明公案》畅销而为,谋利而编刊,是不争的事实。

《廉明公案叙》

对于传统文人来说,“义利之辨”是个不容含糊的问题。因此如何评价一位谋利商人表现出来的民本思想,跟如何评价这样司法属性明显的小说的文学价值,实为公案小说这一文学现象有待于文学史研究给予进一步评论的一体两面。

事实上,从宋代至明代,由于社会形态的发展,士商关系已然发生变化。明代后期,因教育普及而产生的数量巨大的不第士子放弃举业投身商业,当时流行一种说法,谓“士而成功也十之一,贾而成功也十之九”[24]。

社会变化促进了儒学的发展,王阳明儒学以四民为立教对象,在时代潮流的激荡下,正德以后在中国文化领域出现了一个重要的现象,即士商合流。余英时在讨论晚明士商关系时,曾引汪道昆《诰赠奉直大夫户部员外郎程公暨赠宜人闵氏合葬墓志铭》语“良贾何负闳儒”,并且引述大量例证说明商人引儒入商的作为和自信[25]。

读书人由儒入商虽是不得已,但是,商人往往当仁不让地把“致君尧舜上”的“儒道”理想转化为“贾道”(参见《士与中国文化》,第562页),而承续“道统”的眼光也从仰望君主转变成了平视众生。

《士与中国文化》

余象斗的公案小说编刊当然是商业行为,但无疑正产生于这样士商合流的时代背景,他的公案小说关注平民生存,明确提出以“庶民之安”为司法目标,是王学面向“愚夫愚妇”思想在当时社会的普遍反映;他把司法文书转化为更通俗的小说形式,分析案情和破案思路,知识教化指向的对象是官吏,体现了明末出身儒业的商人等视官绅的平等与自信。

而从另一面来看,余象斗《廉明公案》当时至少出版过十种版本,在《廉明公案》影响下又产生了十来种公案小说集,则体现了那个士商合流的时代对余象斗式编撰公案小说的需求和认可,主要是对通俗讲故事以传递司法知识、且关怀庶民之安的认可。

关于公案小说的价值不应该只是纯文学技巧的评价,也不应该只是后世文学观念作为标准的评价。公案小说体现了当时多个阶层人群的现实关切和知识需求,有其形成的必然性和存在的合理性。

在公案小说文体发展过程中,余象斗发挥了至关重要的作用,但是,个人能力仅仅是基础,个人能力得以发挥作用,则需要外在历史语境的呼应,当然也需要对文学传统的点醒和对读者需求的预判。正是文学内外诸因素交互影响而产生的合力,推动了小说史的发展。

在文学史丰富复杂的历史条件中,个人才能只是一种偶然性因素,但是,这种偶然性只要能与其他众多偶然性因素相互关联,就会在关联之中表达出必然性指向。然而,文学史又是一个充满创造性扬弃的历史过程。

在余象斗之后,随着余氏后人能力或身份地位的变化,他们与外部语境之间的关联也发生了变化,以建阳书坊为编创中心、甚至主要依赖于余氏书坊的公案小说类型走向终结。

姑苏刊本《龙图公案》

不过,公案小说的终结只是不再生产新的作品,并非不再传播。而公案小说在后世的传播情形耐人寻味。从现存刊本来看,公案小说传播最盛的是《龙图公案》,现存二三十种版本,其中不少为清刊。此外,只有《海刚峰居官公案》和《廉明公案》有少量翻刻。而《龙图公案》可谓公案小说抄袭拼凑之“大成”。

《龙图公案》一百篇中,抄录《百家公案》多达四十八篇,此外多抄自《廉明公案》《新民公案》《详刑公案》《律条公案》等,只有十来篇尚未找到来源,全书几乎拼凑而成。

《龙图公案》在《百家公案》的基础上吸收了书判体小说以现实题材为主、重视案情分析而较少神异色彩的特点,也部分保留了插入“三词”的文本结构方式。

全书三十四篇为插入“三词”的书判体文本,主要集中在卷首卷末,而在卷中则每隔几篇插入两篇书判体故事,有无“三词”的文本交替出现,表现出刻意安排的痕迹,从中可见书坊编刊营销的小心思,书判体在接受中还是有其市场的。

三余堂刊本《龙图公案》

因此,假如换一个角度看,抄袭拼凑的《龙图公案》或可视作明代公案小说综合性选编。通常认为公案小说终结的重要原因是抄袭拼凑而无创新,从《龙图公案》的传播来看,抄袭拼凑确实是公案小说终结的重要原因,市场不需要那么多公案小说,《龙图公案》应该是被视为公案小说代表性著作而流传的。当然,《龙图公案》的传播又有包公作为清官符号的深层原因。

公案小说在明代灭亡之后再无新编,从创作主体的角度来说,应该也跟入清以后建阳书坊之衰落相关,建阳书坊即使出现新的编辑人才也无能为力了。但清代未有公案小说之新编,也因为历史语境发生了变化,清代的知识观念和文化管理政策与明代大为不同。

清人对知识的体认和接受知识的方式跟明代差别颇大。明代儒学平民化以知识普及为习尚,清代则推崇知识专业化和学术化。

清人崇尚实学,对于六朝以来层出不穷的类书,《四库全书总目》对类书的总体评价是:“此体一兴,而操觚者易于检寻,注书者利于剽窃,转辗裨贩,实学颇荒。”甚至多认为是“剽窃腐烂之书”。对于大量的“麻沙书坊刊本”更是评价很低,认为“大抵出自乡塾陋儒,剿袭陈因,多无足取”[26]。

而明代不胜其数的日用类书更是完全未入四库馆臣之眼。就法律知识来说,原本在明代日用类书中占据极大篇幅,在入清以后的《万宝全书》中严重压缩,如“矜式门”“体式门”“状式门”“词状门”“律例门”“律法门”等基本消失[27]。当然,这并非纯粹知识性的变化,而是跟政府的文化管理政策密切相关。

《万宝全书》

对于民间讼学,虽然宋代以来历朝皆有查禁之举措,但是晚明政府失控,思想文化领域涣散放任,对于图书市场完全无力管控。

进入清朝以后,朝廷崇尚理学,励精图治的君臣重建政府权威,对民间讼学作出明确的法律规定,如乾隆七年(1742)定例:“坊肆所刊讼师秘本,如《惊天雷》《相角》《法家新书》《刑台秦镜》等,一切构讼之书,尽行查禁销毁,不许售卖。有仍行撰造刻印者,照淫词小说例,杖一百,流三千里。将旧书复行印刻及贩卖者,杖一百,徒三年。买者,杖一百。藏匿旧板不行销毁,减印刻一等治罪。藏匿其书,照违制律治罪。其该管失察各官,分别次数,交部议处。”[28]

其中“照淫词小说例”,则是大清律例明令禁止“小说淫词”,比如王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》整理收录的《钦定吏部处分则例》卷三十“礼文词”,《钦定大清会典则例》卷二十“吏部文禁”等。

清代初顺治九年(1652)、康熙二年(1663)、二十六年(1687)、四十年(1701)、四十八年(1709)、五十三年(1714)多次禁书坊刊刻市卖小说淫词,雍正乾隆及此后历朝亦多次发布禁令。

雍正六年(1728)二月,郎坤因援引《三国志》小说之言陈奏而被革职,雍正谕言中有“郎坤从何处看得《三国志》小说”之句,可见当时禁小说之严[29]。自然,跟《惊天雷》等讼书内容相类相关的公案小说也很难存在。

《惊天雷》

明代晚期的公案小说、通俗类书中的判例判词、讼师秘本、日用类书中的司法文书,以同质异构的方式建构一个时代的法律知识,以多种途径满足读者的知识需求。清代则以新时代的权威方式解构了民间讼学借以传播的这个知识体系。因此,虽然公案小说仍然偶有翻刻,但是,无论从接受需求还是传播环境,公案小说新编或大规模的编刊却是不可能的了。

注释:

[1] 石昌渝《明代公案小说:类型与源流》,《文学遗产》2006年第3期。

[2] 刘世德《古代公案小说丛书》“前言”,刘世德、竺青主编《古代公案小说丛书》,群众出版社1999年版,第2页。

[3] 余象斗《廉明公案叙》,余象斗辑《新刊皇明诸司廉明奇判公案》,日本京都大学法学研究科藏明万历三十三年(1605)余氏双峰堂刊本,第2b、3a叶。

[4] 所谓“三词”,并非状词、诉状、判词都具备,也并非仅限于这三词,有的文本中有街坊呈词,有判案官员向上级的申词,有上级官员批语等等。学术界相关表述概称“三词”。

[5] 由于现存余象斗刻书多署“文台”,如万历间余象斗刊本《八仙出处东游记》,内封题“书林余文台梓”,卷首余象斗《八仙传引》称“不佞斗自刊《华光》等传”,据此,学界多认为余文台即余象斗。又,官桂铨据《书林余氏重修宗谱》所载余象斗胞弟余象箕“讳怡台,字象箕”,认为“文台”为余象斗之名,以字行(参见官桂铨《明小说家余象斗及余氏刻小说戏曲》,《文学遗产》增刊第15辑,中华书局1983年版)。

[6] 参见肖东发《建阳余氏刻书考略(中)》,《文献》1984年第4期。

[7] 参见程国赋《明代小说作家吴还初生平与籍贯新考》,《文学遗产》2007年第4期。

[8] 邓志谟《与吴君还初》,《锲注释得愚集》卷二,《明清善本小说丛刊初编》第七辑,台湾天一出版社1985年版,上册,第89页。

[9] 参见刘楷锋《张应俞籍贯建阳考》,《武夷学院学报》2016年第2期。

[10] 熊振骥《叙江湖奇闻杜骗新书》,张应俞著、孟昭连整理、鲁德才审订《江湖奇闻杜骗新书》“卷首”,百花文艺出版社1992年版,第4页。

[11] 学界统计过公案小说集中相同相似的篇目:《新民公案》中,《廉明公案》3篇、《诸司公案》7篇。《海公案》中,《百家公案》18篇、《廉明公案》9篇、《诸司公案》2篇。《详刑公案》中,《百家公案》5篇、《廉明公案》2篇、《明镜公案》1篇。《律条公案》中,《详刑公案》32篇、《廉明公案》2篇、《诸司公案》4篇。《明镜公案》中,《廉明公案》5篇、《详刑公案》1篇、《诸司公案》1篇。《详情公案》中,《详刑公案》31篇、《诸司公案》10篇、《明镜公案》6篇。《龙图公案》抄录《百家公案》48篇,全书100篇中只有十来篇尚未找到来源(参见苗怀明《中国古代公案小说史论》,南京大学出版社2005年版,第64页)。

[12] 余象斗《八仙传引》,吴元泰《八仙出处东游记》“卷首”,《古本小说集成》第一辑,上海古籍出版社1991年版,第120册,第1—2页。

13 以上余氏后辈的姓名字号均据所见文献整理,有的文献未标明或名或字,谨按原书照录。

[14] 参见陈国军《余象斗生平事迹考补——以〈刻仰止子参定正传地理统一全书〉为中心》,《明清小说研究》2015年第2期。

[15] 余应虬、余昌祚《世史类编引》:“余小子游先生之门墙有日矣。癸卯冬,获见先生手编,请寿诸梓以公海内。至丙午春,始得毕业。”(《新刻世史类编》,明万历三十四年(1606)书林余彰德刻本,《四库禁毁书丛刊》史部,北京出版社1997年版,第54册,第12页)

[16] 熊人霖《书林荐举余犹龙墓志铭》,《鹤台先生熊山文选》卷十三,日本内阁文库藏清初潭阳余震等校刻本,第4册,第1b叶。

[17] 余应虬《镌古今兵家筹略》“卷首序”,美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏南明刻本,第8b、15b叶。

[18] 曹学佺《赠余犹龙序》,《石仓全集》,日本内阁文库藏本,第27册,第17b叶。

[19] 参见陈旭东《邓志谟著述知见录》,《福建师范大学学报》2012年第4期。

[20] 崇祯十年(1637)刻本《刻仰止子参定正传地理统一全书》首卷署“西一余象斗仰止父著述”“书林侄应虬犹龙父、樵川男应科君翰父绣梓”,学界由此确认余应科为余象斗的儿子(参见《余象斗生平事迹考补——以〈刻仰止子参定正传地理统一全书〉为中心》)。

[21] 《钱曹两先生四书千百年眼》十九卷首一卷,首卷署:原温陵李光缙宗谦裁定,近武水钱继登龙门、槜李曹勋允大新裁,山阴祁彪佳世培删润,古吴张溥天如参订,古樵张能恭礼言较正、余应科谦吉缉稿(参见日本内阁文库藏日近馆崇祯六年[1633]刊本卷首)。从卷前“日近馆姓氏”及各卷题署来看,日近馆主人应为余应科。

[22] 《四书千百年眼》“凡例”,《钱曹两先生四书千百年眼》,第1a叶。

[23] 此书卷首《三台通书正宗序》署“万历戊戌岁仲冬月潭邑林维松谨书”,又署一行“崇祯丁丑岁仲春月三台余仰止重梓”,书中还有余象斗三台馆校书插图。此书首卷为《新刻玉函全奇五气朝元斗首合节三台通书正宗》上中下三卷,接着是《五刻理气纂要详辩三台便览通书正宗》十八卷(参见美国加州大学伯克利分校图书馆藏本)。

[24] 参见余英时《儒家伦理与商人精神》,《余英时文集》,广西师范大学出版社2004年版,第3卷,第164页。

[25] 参见余英时《士与中国文化》,上海人民出版社1987年版,第530页。

[26] 永瑢等撰《四库全书总目》,中华书局1965年版,下册,第1141、1162、1151页。

[27] 参见吴蕙芳《万宝全书:明清时期的民间生活实录》,《政治大学史学丛书》,台湾政治大学历史学系2001年出版发行,第6册,第483—484页。

[28] 张荣铮、刘勇强、金懋初点校《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第526页。

[29] 参见王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》第一编,上海古籍出版社1981年版,第19—86页。