陈废帝光大元年(567年)二月的一个夜晚,一位容貌英俊的南朝将军在狱中收到了早已预料到的圣旨。回想起自己短暂而波折的一生,这位名叫韩子高的美男子不禁心生悲凉。

当晚,韩子高与陈文帝时期的另一位重臣到仲举一同在狱中被处决,年仅29岁(生于538年)。无论是被处死的韩子高和到仲举,还是下令行刑的陈朝安成王陈顼,都没有想到这一事件竟会波及到北周,并间接导致了北周权臣宇文护的失势和死亡。世事无常,由此可见一斑。

心机深沉且腹黑的陈文帝在天康元年(566年)三月,陈文帝陈蒨去世,享年44岁,生于522年。

陈蒨早年对民间生活有着深刻的理解。成年后,他亲身经历了梁朝末年的动荡,深知社会弊病和百姓疾苦。因此,在他登基为帝后,特别注重减轻民众负担,使百姓得以休养生息。

当时,湘州的王琳、临川的周迪、东阳的留异以及晋安的陈宝应相继起兵叛乱,使得江南地区战火不断,民不聊生。然而,由于陈文帝致力于稳定江南,赢得了当地大族的支持,陈朝最终在艰难中实现了对江南的统一。

陈文帝治国有方,勤勉敬业,生活简朴。他看到陈朝建国以来“政道多昧,黎庶未康”的局面,坚决避免大兴土木,提倡关心民众疾苦。他多次颁布诏书,释放因战乱而沦为奴隶的人为自由民。在他执政的六年多时间里,陈朝逐渐恢复了稳定,国力显著增强。

可以说,陈朝后来能够进行大规模的北伐,很大程度上得益于陈文帝在位期间奠定的基础。由于他主要执政时期是在天嘉年间(560—565年),后世称这一时期的国力提升、社会稳定和经济复苏为“天嘉小康”。陈文帝也因此在历史上留下了良好的形象。

然而,仔细研读史书后,会发现陈文帝并非如传统认知中那样完美。这位总体上治理有方的皇帝,实际上却显得有些忧郁和心机深沉。且举几个例子以观之。

第一个是陈昌溺亡。

陈昌是陈霸先的第六子,在陈朝建国初期,陈霸先的诸子中只有他还活着,但当时他被扣押在长安作为人质。天嘉元年,陈文帝刚刚即位,北周出于某种目的——可能是为了改善与陈朝的关系,也可能是为了搅乱陈朝政局——决定将陈昌礼送回建康。

陈文帝派遣大将侯安都亲自前往长江迎接这位先帝之子。然而,不幸的是,陈昌在渡江过程中溺水身亡。由于历史记载有限,没有确凿的证据表明陈昌是否被暗杀。不过,考虑到他特殊的身份和回国的敏感时机,他的死亡对某些人来说确实是有利的。尽管如此,以陈文帝的地位和功绩,他真的有必要急于除掉陈昌吗?这让人不禁对背后的主使者产生了种种猜测。

第二件是陈顼改嗣事件

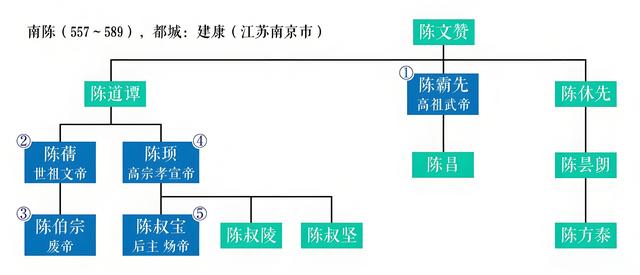

陈文帝与陈宣帝皆为始兴王陈道谭之子(陈道谭在陈朝建国前已去世,始兴王之位是追封的)。由于陈文帝功勋卓著,陈武帝特封他为临川王,这有自立门户、超越先父之意,而始兴王的爵位则由陈顼继承。

然而,陈顼当时仍被扣留在长安。因此,陈文帝即位后,以始兴王无嗣主祭为由,改封陈顼为安成王,并让自己的儿子陈伯茂继承始兴王的爵位。这一改嗣之举实际上并无必要,其真实意图似乎是提升自己几个儿子的地位,进一步边缘化陈顼一脉。

然而,随着陈顼的回国,改嗣事件的影响逐渐减弱。作为皇帝的长弟,陈顼为稳定朝局做出了巨大贡献,赢得了远超文帝诸子的声望。结果,改嗣事件反而导致了陈伯茂的悲剧命运。从客观角度来看,陈顼心胸较为宽广,即位后仅处决了对皇权构成直接威胁的侄子陈伯茂,而对陈文帝的其他儿子给予了极大的宽容,使他们终生过得很好。这些结果都是陈文帝当初未曾预料到的。

第三件是杀侯安都

陈朝的功臣以侯安都为首,他在陈霸先开国时立下了赫赫战功,并在陈文帝顺利即位的过程中发挥了重要作用。然而,这位老功臣在天嘉四年(563年)却被逮捕并处死,罪名是谋反。

查阅《南史》和《陈书》的相关记载,可以发现侯安都确实在功高盖世后逐渐放纵自己,做出了一些不当的行为。比如,他高调招揽宾客,肆无忌惮地包庇违法者,甚至在皇宫重云殿发生火灾时擅自带兵入宫。

理论上,对于权臣的行为应当有所防范,但侯安都作为一个粗犷的武将,偶尔行为失检也在情理之中。毕竟,他并没有实际的谋反倾向或行为。如果陈文帝对他有所疑忌,完全可以采取剥夺兵权或贬黜等措施。然而,陈文帝却一边猜疑侯安都,一边故意放纵他的行为,这种手段与春秋时期郑庄公对付共叔段的策略如出一辙。作为一位皇帝,如此心机深沉的做法显得非常失策。

陈文帝临终前,深知陈顼的势力已根深蒂固,自己的儿子难以抗衡。于是,陈文帝假装要效仿商朝的兄终弟及制度,将皇位传给弟弟。这一举动的真实目的有二:

一方面,他希望通过此举警示几位心腹大臣,如孔奂、刘师知、到仲举、袁枢和韩子高,让他们对陈顼保持警惕,全力支持太子陈伯宗的帝位。

另一方面,他希望利用陈顼的辞让机会,顺势解除他的威胁,堵住他日后夺权的可能性。

然而,太子陈伯宗即位后,中书舍人刘师知、尚书右仆射到仲举、右卫将军韩子高与始兴王陈伯茂密谋,假借太后的名义,命令时任尚书令、都督中外诸军事、扬州刺史的陈顼返回扬州,专司州务,实际上是想剥夺陈顼的军权。

这些计谋显得既可笑又狭隘,因为陈顼手握重兵,早已赢得人心。一道明显带有政治目的的命令,怎能让他屈服?不久之后,在中记室毛喜和丹阳尹吴明彻的支持下,陈顼发动政变,杀死了中枢重臣刘师知,并迅速掌控了朝局。随后,他又陆续处死了到仲举、韩子高等人。至此,陈顼取代侄子成为皇帝的局面已无法逆转。

陈顼夺位,原本是可以预防的。然而,对于陈文帝而言,这个问题从一开始就显得极为棘手。为了防止弟弟陈顼夺走儿子的皇位,最直接的方法似乎是彻底消除威胁,但这并不是一个简单的决定。

陈朝建国不易,陈氏宗族的力量薄弱,与北周相似,人口稀少,力量单薄。如果陈文帝选择杀死自己的弟弟,不仅会削弱本已脆弱的宗室力量,还可能引发老臣和将领们的不满,导致更大的政治动荡。

另一方面,如果不采取预防措施,太子陈伯宗显然不是陈顼的对手。北齐历史上多次发生的叔父夺侄子皇位的事件,似乎预示着陈伯宗的未来也将如此。面对这样的困境,陈文帝犹豫不决,最终未能找到一个合理的解决方案。

司马光在《资治通鉴》中严厉批评了当时的御史中丞孔奂,指责他未能保护好陈废帝,且在陈宣帝夺位后未能坚守气节。这种批评未免过于苛刻,也过高估计了孔奂的能力。事实上,即使是在陈文帝在位时,也未能有效解决陈顼逐渐坐大的问题,更不用说要求几位中枢大臣来解决这一难题了。

湘州再叛

湘州再叛在陈废帝光大元年(567年)四月,华皎起兵投奔北周,导致湘州再度陷入战乱。这已经是自梁朝末年以来湘州发生的第三次叛乱(前两次均为王琳所引发)。为何湘州会频繁出现叛乱?

究其根本原因,随着南朝对这一地区的开发不断深入,湘州的生产力得到了显著提升,逐渐成为长江中游仅次于荆州的重要州郡。为了有效控制全国局势,南朝政权必须牢牢掌握这一关键区域。

然而,如果像对待荆州那样进一步分割湘州,考虑到其周边有西边的益州、东边的江州、北边的荆州和南边的广州,一个支离破碎的湘州将难以发挥其作为区域性战略中心的作用。因此,从梁朝末年开始,湘州一直由重要将领镇守,以确保该地区的稳定与安全。

韩子高去世后,曾经与他交好的华皎不禁感到兔死狐悲,心生警惕。华皎担心自己也会遭到陈顼的毒手,于是决定先发制人。他假装上书,请求兼任广州刺史。

湘州本已是一个中游大州,如果再兼任广州,地盘将过于庞大,几乎与建康形成分庭抗礼之势。只有功勋卓著且忠诚可靠的将领才能同时统领这两个大州。

华皎此举显然是为了试探陈顼的态度。陈顼自然不会将这两个重要的州交给先帝的心腹,但为了稳住华皎,表面上还是答应了他的请求。这种表面的试探和回应实际上并无太大意义,华皎内心早已认定陈顼不会容他,而陈顼也心知肚明。

朝廷的任命诏书尚未发出,华皎便公开反叛。他派遣使者前往江陵,表示愿意拥立梁王萧岿为主(萧察此时已去世,其子萧岿继位为梁王)。投靠梁国实际上就是投靠北周,北周近在江岸,是华皎最有力的外援。

这一消息传到长安后,北周朝野一片哗然。接纳华皎的叛乱,就意味着要与陈朝开战。然而,北周当时的国力并不足以支持大规模的军事行动。

御正大夫崔猷劝阻道,洛阳大战中北周军队损失惨重(虽然实际伤亡数字并未明确记载,但周军确实遭受了严重打击),目前根本没有能力再发动大规模战争。此外,周陈两国一直保持友好往来,贸然出兵可能会带来未来的麻烦。

宇文护执意要发动这场战役,显然有他的考量。尽管史书上没有明确记载他的具体动机,我们仍可以根据相关史料进行合理的推测。

首先,宇文护可能有提升个人政治声望的意图。作为连弑二帝的权臣,他在道德上处于不利地位。如果能够通过一场辉煌的胜利来开疆拓土,无疑会大大提升他的政治声誉,挽回一些失去的支持。

其次,从国家利益的角度来看,宇文护可能有灭陈的实际考虑。当时北周已经控制了整个蜀地,黔中诸郡也已在陈文帝时期被北周夺取,湘州成为南陈的边防前沿。进攻湘州不仅在地理上具有优势,而且一旦成功,将为北周进一步东进灭陈铺平道路。这显然是北周的战略目标之一。

最后,宇文护可能受到了近期两次小规模战争胜利的鼓舞。在洛阳大战之后,北周先后对河西稽胡部落和信州(今川东、鄂西交界处)的蛮人用兵,并迅速平定了这些地区的叛乱。这些胜利或许让宇文护相信,北周军队仍然具备强大的战斗力,可以应对更大的挑战。

实际上,宇文直的影响不容忽视。作为宇文泰的第六子,周武帝宇文邕的同母弟弟,宇文直性格轻浮狡诈,贪婪好权,缺乏诚信。他看到宇文护独揽大权,不与亲兄弟亲近,反而投靠宇文护,以图升迁。

保定元年(561年),宇文直被任命为襄州总管。襄州是山南地区第三大州,管辖7个郡12个县(广州有11个郡18个县、荆州有5个郡13个县),位于后梁北部,是北周在江陵方向的重要军事基地。

宇文护将宇文直派往此地,意在让他牢牢控制后梁这一仍有一定实力的傀儡政权,并监视南朝的动向。当时南朝发生了叛乱,这正好符合宇文直立功心切的意图。尽管史书没有明确记载宇文直是否主张接纳华皎,但由于他身处敏感位置,难免会受到怀疑。

北周朝中的大臣们不敢违背宇文护的意愿,天和二年(567年)六月,北周决定出兵南下,准备进入湘州接应并夺取土地。

周军的大军主帅为襄州总管、卫国公宇文直,其主要兵力分为三个部分:

1. 荆州系统的部队,主要是水军,由荆州总管权景宣统领。虽然具体人数未记载,但鉴于权景宣长期负责监视后梁军,而后梁军的主力约为2万人,因此可以推测权景宣所部的人数不会少于这个数字。

2. 后梁的水军,总兵力为2万人。

3. 大将军元定率领的陆军,包括步兵和骑兵,大约有数千人。

综合以上信息,周军的总兵力约为5万人。

周军的总体战略部署如下:

荆州的部队与后梁的水军共同行动,从江陵顺江而下至洞庭湖,与华皎的军队会合,然后继续向东推进,占领郢州,切断陈军沿江进攻的水路。

元定所部的陆军则分路进军,围攻郢州的江夏郡,阻止陈军进入湘州。

华皎一直受到陈文帝的重用,湘州的兵力较强。因此,当他举旗反叛时,湘州周边的南陈州郡迫于华皎的声势,纷纷归附。华皎控制的区域包括湘州各郡以及巴州的巴陵(今湖南岳阳)和岳阳(今湖南平江)。

然而,武州刺史陆子隆坚守武陵地区(今湖南常德),拒绝归附华皎。

陈军方面,陈顼在与华皎虚与委蛇之际,秘密命令大将吴明彻担任湘州刺史,并率领3万水军前往湘州,突然袭击华皎。

随后,他又派遣大将淳于量率领5万水军从建康出发,前往郢州支援吴明彻。

此外,陈顼还命令老将徐度督率冠武将军杨文通率领步军从安成郡(今江西安福)出发,经茶陵进攻湘州;巴山太守黄法慧则从宜阳(今江西宜春)出发,经醴陵袭击湘州腹地。

郢州刺史程灵洗和江州刺史章昭达则联合郢州和江州的兵力,聚集在夏口,对抗周军。

在部署军队的同时,陈顼毫不手软,下令处死华皎在建康的家属,以儆效尤。陈顼还准备分化叛军,对叛乱巴、湘二州发布了特赦,宣称叛乱的罪责在于首逆华皎,而跟随叛乱者如能投降朝廷,可以既往不咎。

陈朝的开国老将中,除了64岁的老将杜棱留在建康镇守(韩子高被杀后,杜棱接任中领军)外,徐度、吴明彻、淳于量、章昭达、程灵洗等一众大将悉数出征,参战总兵力接近10万人,几乎倾尽全国之力,足见陈朝争夺湘州的决心。

沌口之战

沌口之战与陈朝的志在必得形成鲜明对比,北周的准备显得颇为草率。一旦决定接纳华皎,就意味着与陈朝全面开战。面对如此重要的战役,理应用最顶尖的阵容以提升胜算。然而,宇文护的选择却令人质疑——他选中了毫无实战经验的宇文直。

尽管宇文直名义上总督水步诸军,但他驻扎在鲁山镇(今湖北汉阳东北),远离前线,无法及时掌握战场动态,导致周军的水步两军难以有效协同作战。

权景宣虽然在荆州系统中颇有威望和能力,但在连年战胜后,逐渐滋生了骄傲自满的情绪,对与陈军作战的态度轻视,行军布阵随意改动,缺乏章法。加之他贪污受贿,军心涣散,这样的将领带队,北周军的战斗力大打折扣。

北周军内部问题重重,更不必说对后梁军的控制和与华皎军的配合。这三支水军勉强凑在一起,缺乏强有力的中央指挥,即便合兵一处,也如同一盘散沙,更何况后梁军本身战斗力低下。

华皎的问题也不容忽视。天嘉小康政策带来的正面效应之一,是对南朝人心的有效控制,这种控制力源于社会局面的显著改善。陈朝逐步削弱江南土豪势力,为大多数民众带来了实实在在的好处,使得民心归附,形成了难以撼动的强大凝聚力。

然而,华皎在此时挑起叛乱,并将国土拱手让给敌国,不仅影响了民众的日常生活,还严重威胁到国家的长期安全,这显然为江南地区所不能容忍。进行一场非正义之战,军心和民心必然低落,一场失败就可能瞬间导致军队的崩溃。

在这种背景下,决战爆发了。

华皎首先与后梁王操的水军集结会合,随后再与北周权景宣的水军共同向东进发,三路大军穿过洞庭湖。很快大军抵达了夏口以西的沌口,与陈郢州刺史程灵洗和江州刺史章昭达对峙。

此时,吴明彻和淳于量率领的援军也刚好抵达夏口江面。

面对北周军气势汹汹,陈军一时不敢贸然进攻。勇将鲁广达高声呐喊,率战船向周军发起冲锋,同时为了鼓舞士气,鲁广达一马当先,不惧危险,亲自坐在船楼上指挥战斗。

尽管北周军和华皎军存在诸多不足,但在战场上,周军凭借多年征战积累的士气和经验,表现得相当顽强。鲁广达虽然气势磅礴,但毕竟无法转化为实际战斗力。多次冲锋未果,再加上运气不佳,江面突然刮起大风,风浪使船只摇晃,高高坐在楼船上的鲁广达不慎跌入长江,幸亏被及时救起,但已命悬一线。

这时,老将的优势便显现出来。吴明彻、淳于量久经沙场,初战失利并未动摇他们的信心和部队的战斗力。这两位经验丰富的老将深知水战之道,迅速想出了一条妙计。

在水战中,战船是战斗的基础平台,摧毁敌方战船是取胜的关键。南北朝时期没有火炮,攻击敌船主要依赖两种方法:一是火攻,二是暴力击碎。

火攻需要良好的风向条件。顺风施火固然容易,但若风向突变,反而可能引火烧身。历史上,王琳在芜湖就是因为风向突变,自己放的火反而烧了自己的船。

相比之下,使用拍竿更为稳妥。在王琳之乱中,章昭达的平虏大舰就曾凭借拍竿重创王琳的舰队。

然而,拍竿也有其局限性:

首先,拍竿击打敌船后,重新拉起拍竿需要耗费大量时间和体力,难以保持连续攻击的能力。

其次,拍竿除头部装有石头外,其余部分均为木质结构。多次击打后,拍竿自身也会受损,甚至断裂无法使用。

面对这些挑战,吴明彻和淳于量结合自身丰富的实战经验,制定了一套更为有效的战术,最终成功扭转了战局。

吴明彻为了应对敌军的拍竿攻击,采取了一种巧妙的战术。他挑选了一批小船,并以重金奖励士卒,让他们驾驶这些小船靠近敌方的大船,不惜以小船作为肉盾,承受敌方拍竿的打击。

当敌方拍竿的攻击力量减弱或因多次击打而出现损耗时,吴明彻立即指挥自己的大船迅速接近敌船,发动反击。这一招使得周军和华皎叛军的船只遭受重创,纷纷破损碎裂。

这种“以小换大、丢卒保帅”的战术,显然只有长期从事水战的人才能想到。面对这样的战术,权景宣、华皎和王操三支水军虽然意识到自己中计,却束手无策。

然而,华皎并未坐以待毙。他利用风势,指挥大船装载柴薪点燃,试图焚烧陈军的船只。起初这一策略确实有效,但不久后风向突然改变,结果反而烧毁了自己的船只,导致混乱不堪。

北方人擅长骑马,南方人擅长驾船。周军本就不擅长水战,如今在这样的打击下更是溃不成军。再加上权景宣早已将士兵的士气和军心搅得一团糟,士兵们顿时四散奔逃,溃败不堪。

后梁的水军更是不堪一击,也跟着一哄而散。只剩下华皎和他的心腹戴僧朔,乘船逃往洞庭湖口。他们担心被吴明彻追上,不敢进入巴陵城,直接向北逃往江陵。

在陆上,元定奉命渡过长江进攻夏口城。然而,在沌口水战中遭遇惨败后,形势急转直下。吴明彻和淳于量的水师逼近夏口,而一直闭城不战的章昭达和程灵洗也随时可能出城夹击。元定意识到,必须在敌军合围前迅速撤离。

然而,他面临一个令人心灰意冷的现实——没有船只了。本军的水军力量已被权景宣全数葬送,而卫国公宇文直在江北,似乎无人前来支援,可能已经撤回北方。面对这绝境,元定这位从宇文泰创业时期就追随的老将,决定孤注一掷,率军反杀向巴陵,目标直指湘州长沙郡。或许,他希望在湘州还能找到一些华皎的余党在坚守。

然而,元定的希望落空了。

在沌口水战之前,陈朝早已清楚边角反叛势力,陈朝的军队已经翻越罗霄山,深入湘州腹地,一路势如破竹成功攻占了长沙、衡阳、湘东等郡,华皎留下的部队几乎全被击溃。

此时,陈朝大将徐度已经基本控制了湘州腹地。元定的军队一路杀来,最终自投罗网,落入了徐度的包围圈。

元定率领的步骑兵迅速行进至巴陵,一路上砍伐竹林开辟道路,边走边战,这支人数不多的部队竟然突破了巴陵陈军的阻击,抵达长沙附近。

徐度集结各郡的兵力,逐步将元定逼退至湘州附近。

元定陷入绝境,军队的粮草已经耗尽,在敌方领土内无法获得任何补给。无奈之下,他只能向徐度投降。

数千骑兵和步兵被解除武装,送往建康。虽然元定没有被处死,但他作为降虏,生活毫无意义。加之其性格刚烈,最终因无法忍受亡国之耻,忧愤成疾,病逝于江南。

《周书》对元定的投降持否定态度。虽然在卷34《元定传》中,勉强将元定的投降与三国时期黄权降魏相提并论,但在卷28《贺若敦传》中,语气却发生了转变,通过赞扬贺若敦从湘州全军而返,批评元定“连粪土都不如”。

令狐德棻编撰的《周书》文风一贯高峻,虽然在某些地方存在美化或掩饰的情况,但总体上对人物的评价相对客观。然而,在描述元定一事时,他的论述显得不够令人信服。

要知道,时移事异,当年贺若敦进军湘州时,后方非常稳定,权景宣的大军驻守江陵,后梁水军随时准备截击陈军。侯瑱攻打贺若敦的兵力与之相当,并不具备后来吴明彻、徐陵、程灵洗、章昭达等四位顶级大将水陆合围周军的条件。

贺若敦进退有据,不存在被围歼的危险,他凭借出色的应变能力,成功将一支部队的骨干力量带回北周,这已经非常难得。然而,如果用同样的标准来衡量元定的情况,则显得不太合理。

实际上,元定这种敢战不畏死的精神,是北周将帅群体的典型代表。正是由于这种豪迈的气概,北周才能以并不十分杰出的将帅群体,硬扛死敌数十年,逐渐扭转劣势,最终走向强大。

从某种意义上说,一个国家、一支军队可以没有像卫青、霍去病那样的名将,但绝不能没有气节和精气神。否则,即使拥有众多名将,最终也可能一事无成,埋名沙尘。

南陈反攻陈军在湘州取得的重大胜利极大地提振了士气。吴明彻、程灵洗等将领乘势向北周和后梁发起了攻势。

沌口以西设有沔州(今湖北汉川东南),沔州地域狭小,实际上仅相当于一个县的规模(沔州辖1郡汉川,汉川辖1县甑山)。由于沔州地处沌口的战略要地,因此设立了州府。

沔州守将裴宽到任后,发现州城城墙低矮,守城器械不足,驻军数量也有限,一旦发生战事,防守极为不利。此外,该城紧邻沔水,陈军擅长水战,若在夏秋水位上涨时发起进攻,这样的小城根本无法抵挡。因此,裴宽向襄州总管府申请加强防备,一方面请求增加防守兵力,另一方面提议将州城迁至北面的羊蹄山(即阳台山,位于今汉川市南部),这样可以有效避开沔水的威胁。

宇文直在败退后为了稳定局势,同意增派兵力守卫沔州,但拒绝了裴宽迁城的请求。无奈之下,裴宽在水位上涨时可能淹没的地方竖立了大木桩,以防止敌船靠近。

当襄阳总管府的部队正准备前往沔州增援时,陈国将领程灵洗已经率部从夏口赶到沔州城下。然而,由于当时河水水位较低,程灵洗的水军尚未构成重大威胁。

裴宽不仅坚守城池,还有余力组织反击。双方激战了十多天后,天降大雨,沔河水位迅速上涨,甚至淹没了裴宽在城外设置的防御工事。

程灵洗利用高涨的水势,指挥船只靠近城墙,并使用大拍竿猛烈撞击城楼,同时用弓箭和投石器日夜不停地攻击城头。

裴宽坚持防守了三十多天,守军死伤过半。最终,在女墙倒塌后,陈军趁机攻入城内,活捉了裴宽。裴宽的命运与元定相似,后来也在江南因病去世。

吴明彻率军从陆路进攻后梁的西侧,此时梁军刚刚在沌口遭受重创,士气低落,无力支援,只能依靠几座坚固的城池勉强抵抗。

最终,吴明彻攻克了孤立无援的河东郡(今湖北松滋),俘虏了后梁的大将军许孝敬。与之前俘获北周将领的情况不同,这位后梁的重要将领在建康被处决。

陈朝选择处决后梁将领而未对北周将领采取同样措施,显示出他们仍希望与北周保持和平的可能性。次年,吴明彻似乎已经看清了后梁军队的脆弱本质,再次北上进攻,直逼江陵城下,并引江水灌城。

后梁主萧岿不敢迎战,在北周江陵总管田弘的保护下,逃往江陵城北约十余里的纪南城。江陵副总管高琳与后梁尚书仆射王操留守江陵,继续抵抗。

尽管南陈的水军实力强大,但在陆地攻城方面并不占优势。71岁的老将高琳率领部下进行了长达100多天的艰苦战斗,最终保住了江陵城。吴明彻的军队因久战疲惫,后来又遭到梁将马武和吉彻的袭击,不得不撤军,后梁因此避免了国破家亡的危机。

在沌口之战中,华皎作为引火者投奔了后梁国,并得到了梁主萧岿的重用,被任命为司空。《陈书》与《南史》对他的评价甚高,认为他入梁后表现出了极大的忠诚与谨慎。

湘州、巴州被陈朝夺走后,华皎向北周提出了建议,称后梁国土狭小,几乎无法自存,请求北周能够给予一些土地,以彰显其大国的公正与道义。

北周乐于继续享受存亡继绝的美名,因此“割让”了基州(今湖北荆门)、平州(今湖北当阳)和都州(今湖北钟祥)三州给后梁。

然而,北周前线的总负责人卫国公宇文直却因沌口之战的失败而难以推卸责任。一向贪婪凶狠的宇文直试图将责任推给最初向北周提出建议的殷亮,要求梁主萧岿惩治殷亮。尽管萧岿明白宇文直是在寻找替罪羊,但迫于压力,他还是不得不处死了殷亮以谢罪。对于水军总负责人权景宣,宇文直同样严加惩处,剥夺了他的所有官职。

然而,如此重大的军事失败,北周朝廷不可能不追究责任。尽管宇文直百般推脱,最终还是被免去了襄州总管的职务。这位一心只想揽功而不愿承担责任的皇弟,不仅没有深刻反省自己的错误,反而对宇文护的无情感到不满,最终埋下了投靠武帝并密谋杀害宇文护的种子。

受影响最大的无疑是宇文护。作为沌口之战的主要决策者,他在战前的决策显得武断,而在战斗中的部署也显得极为不当,最终导致了国家的重大失败。自于谨平定江陵以来,后梁国多年来的坚固防线竟然被陈军推进至首都城下,这对宇文护来说无疑是一个沉重的打击。

回顾洛阳之战和沌口之战,可以看出宇文护在战争嗅觉和军事才能上远逊于其兄宇文泰。他常常无法准确判断敌我双方的优势与劣势,总是试图通过不成熟的策略来实现过于宏大的战略目标。加之他性格固执,不愿听从他人建议,与宇文泰善于纳谏形成鲜明对比,因此失败几乎成为必然。

威望与功绩紧密相连,两次重大战役的失败严重损害了宇文护的声望。周武帝后来策划除掉宇文护时,并未引发大的政治动荡,这与他在两次战役中的表现密切相关。

从三国战争的角度审视沌口之战的背后意义,可以发现一个全新的视角。

近年来,周、齐、陈三国各自经历了一系列大战,几乎每一次都是入侵者以失败告终。这标志着三国之间的对峙进入了一个相对稳定的阶段,尤其是陈朝的军事实力有了显著提升,彻底改变了南朝自梁末以来的弱势局面,使北方的两个国家不得不重新评估其威胁。

北周连续不断的扩张策略和战争实践屡屡受挫,使得三国的统治者逐渐意识到,要想通过大规模战争取得重大胜利已经变得极为困难。除非战争升级为全面的国家级冲突,依靠国力、伤亡和消耗来决定最终胜负,否则难以实现战略目标。

然而,在三国国力相差不大的情况下,任何一方都无法像蜀汉和东吴那样结成联盟来对抗另一国。单独发动战争不仅风险巨大,还会给第三方提供可乘之机,使其能够趁火打劫。因此,三国都缺乏发动大规模战争的勇气和决心。

此外,三国各自面临着内部问题:北周的长安城中,那位名义上的皇帝正忙着从权臣宇文护手中夺回大权;北齐的武成帝已于河清四年(565年)将帝位传给了太子高纬,自己则隐退享受生活;陈顼则在有条不紊地准备篡位,需要安抚老臣宿将和先帝旧臣,暂时无暇他顾。

当569年的春天到来时,三国的历史舞台上即将迎来新的英雄人物,他们将在未来的岁月里大放异彩。