前不久,“冒牌教授”魏新河被批捕。他以“辽宁理工大学”(并没有叫这一名字的大学)教授的身份多次参加学术会议、学术论坛,有时还被定为论文发言人,甚至还拿过学术论文三等奖。网友都惊讶,什么坑蒙拐骗都见过,还头一次听说有人假借身份参加学术活动的。在学术会议的论文征集中,几乎没有哪个主办方在收到投稿后会要求投稿者提供身份证明,投稿者标注是某某大学教授、某某科研机构研究员,或某某在读博士生,都默认是真实身份。因为原本也很少有人假冒。要是假冒,一旦见面聊几句也就露馅了。魏新河是一个例外。即便许多学术会议不提供住宿餐饮、不解决交通费用,魏新河也不惜自掏腰包、“不计报酬”参加。如此执着于冒充学者教授,实在罕见,匪夷所思。

《围城》(1990)剧照。

学术会议有一种隐形的力量。当一个人成为参会者,也就意味他/她是学术界的成员,被同行所接纳、所认同,会议参加多了,好像也就可以自称专家学者了。

学术会议的种类很多,有某个学科的学术年会,有围绕某个主题举办的多学科论坛,还有根据参会人身份特征(如“青年学者”“女性”“系主任”)组织的会议。在过去,学术会议多是少数业内有影响力的学者参加,后来学术会议也开始“大众化”,有的会议参会者上千人。除了高校教师、科研机构研究人员,在读学生也是其主要成员。

《英文系主任》(The Chair,2021)剧照。

参加学术会议正在和发表论文一样,成为学术界的通行证。写过《不发表,就出局》的政治学者李连江在《学者的术与道》这本书中是这样形容的:“不开会,也出局。”对于研究者尤其年轻学生、年轻学者来说开会是进入学术界的必经之路。这个暑假,可能就在忙于开会。

撰文|罗东

这里没有“惨案”

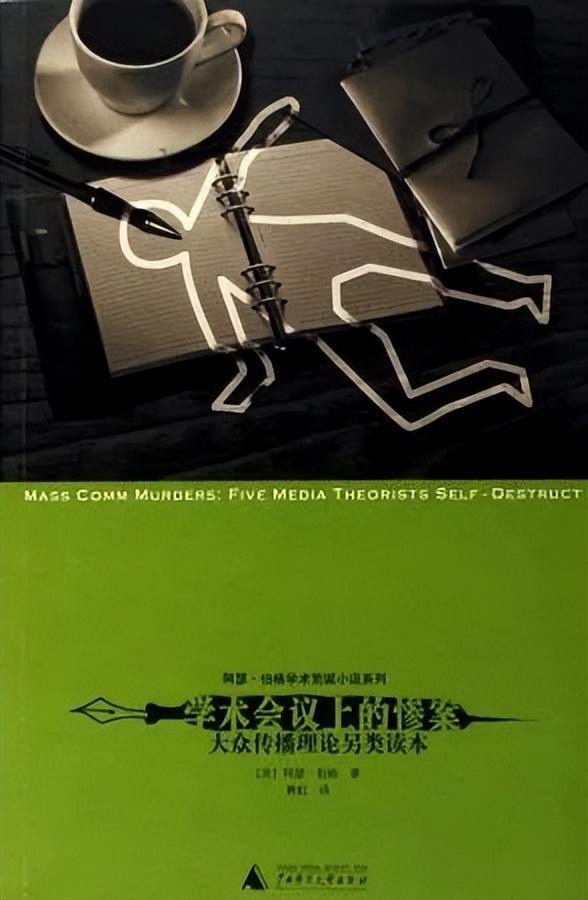

知识怪人阿瑟·伯格在本世纪初(2002年)写过一本书The Mass Comm Murders,《学术会议上的惨案》(广西师范大学出版社2006年5月版)。中文版标题虽然不是直译,但关键词“惨案”与“Murders”一样醒目,都具有悬疑特征。我们可能以为这是推理小说或断案纪实。

学术会议为何发生了刑事案件?即便有,大概也是学者的私人恩怨所致,与学术本身无关:比如仇家跟踪到会场,控诉、发泄,当众失手打伤或杀害了某个参会学者;再比如在会议期间,一个与会者忽然起身转向另一个与会者,猛地扇了一耳光,众人惊诧,往日隐藏的矛盾因为这个动作变成“可视的怨恨”。如此情节也确实或多或少曾在现实学术活动中出现过,它们后来变为种种学术八卦在坊间流传。这本书倒不是写这一类悲剧。因为此种悲剧只是说明冲突发生在(at)学术会议,不是因为(by)学术会议。

伯格要讲的是后者。

《学术会议上的惨案》,[美]阿瑟·伯格著,蒋虹译,广西师范大学出版社,2006年5月。

5名研究大众传播的学者在参加一场专题研讨会,他们在会上讲完各自的传播学看法后却相继离奇丧生,疑云重重。据称最初是叫让-乔治·西缪尔的学者刚结束演讲就被人用刀捅伤致死,接着怪事一件接一件地来。被害的细节堪称“莫名其妙”。就这样,一桩由学术争议引发的奇案产生了。随着侦查和审讯的展开,有关大众传播的基础理论、方法论和流派等问题的知识开始浮现……这竟然是介绍不同传播学说的另类读本。

《六场危事》(Crisis in Six Scenes,2016)剧照。

读到这儿读者松了一口气,“纯属虚构”!熟悉伯格的读者可能也知道这位有趣的老先生用同样的悬疑方法撰写了文学批评和社会学的另类读本,《涂尔干死了!》(Durkheim is Dead!)《哈姆雷特谋杀案》(The Hamlet Case),一桩桩谋杀案。他的小说写法很容易让人窥见其套路,但能像他这样重视学术会议分歧(甚至设想了谋杀这种极端犯罪手段)的人恐怕很少见。

现代专业学者其实不是这样参会的。

热心于组织学术活动的已故学者邓正来曾吐槽学术界开会“上午讲的是那些东西,下午还是那些”(《民主与科学》2014年第4期),大多数时候是知识、观点和仪式的不断重复。忽视不争或热烈吹捧似乎才是某种不成文的现代参会礼节。也如历史社会学家埃米莉·埃里克松(Emily Erikson)写《国家与贸易》(上海人民出版社2022年7月版)这本书感叹的:与过去相比,21世纪的学术界静寂多了。她搜集17世纪的英格兰经济思想材料发现,在当时“恶毒的批评很常见,几乎没有作家可以做到不指名道姓地攻击”。这里的作家指的是“商人作家”。在那个现代经济学诞生的前夕,专业的经济学家还没产生。待学科高度专业化完成时,研究者已经将过去粗鲁的批评方式扫进了前现代的垃圾桶,他们克制,他们理性,其结果是过去那种“指名道姓”的争吵急剧收缩。

职业化的命运

现代学者的顾虑是要多一些。期刊论文投稿、同行评议、找教职工作、联系推荐人……诸如此类的每一项职业考虑都可能使他们犹豫不决:刚要开口收了回去;如果做不到忽视,就改为在心底默默吐槽。与他们不同,古典意义上的学者并不以此为谋生手段,未被职业化反倒没有太多顾虑。

从知识角度同样可以找到为这一变化辩护的理由。随着学科专业化的加速、数据库检索技术的改进,如今的研究者更有条件共享同样的“参考文献”,差别主要在于查询资料的角度、阅读的多寡,还有影响“选择什么文献”和“忽视什么文献”的私人偏见及其意识形态。研究过程和研究结论的不同一般都是收集与整理材料的方法、分析的模型、对文本的诠释等技术性问题。根本性的分歧在比较成熟的学科内部可能再也没有了,或者即便存在,大多数时候也是留存在不同学派或不同圈子里,各自只有鄙视,没有对话。

《马丁·伊登》(Martin Eden,2019)剧照。

曾经——哪怕是在学科化已经滚滚而来的19世纪末20世纪初——也还有一些古典例子。马克斯·韦伯参会阐释后来众人皆知的“价值中立”就是一例。1914年,德国“社会政策协会”召集部分成员探讨社会文化科学中的“价值判断”这个议题,也就是一切关于经济、历史或社会的研究需要怎样的道德价值指引。作为参与者的马克斯·韦伯提交了一份百余页的手稿,其中一些内容也就是多年后的《社会学与经济学中“价值中立”的意义》。他的观点在当年那场会上尽管未得到多数人支持,在社会科学与道德价值的关系悬而未决的时刻却算是“惊人之举”。尽管此后百余年参与这个问题的研究者络绎不绝,对“价值中立”有转述的,有议论的,有支持的,也有否定的,但是都不可能像早期那样引领一场革命性的争议。

这也是学术会议的某种必然命运吧。在某种程度上(并不是完全)偏离了这条命运轨道一点的可能是经济学:一则国家(state)和市场这一最基本的张力在经济研究中无处不在;二则经济学研究经常涉及对未来的预测,是可预测的还是不可预测的,预测结果是这样的还是那样的。如此基础的问题,研究者不可能避而不谈,分歧也就由此产生。人文社科的其他学科分歧点大多都比较分散。被认为重大的、伟大的、关乎学科正当性的争论早已渐行渐远,毕竟“以小见大”才是现代派学者的技艺:关于如何“对越来越少的东西了解得越来越多”(know more and more about less and less)的能力。

纪录片《经济学大师》(Masters of Money,2012)画面。

当我们偶尔听说有学者在学术会议上评论某文章、某观点,系统性地指出缺陷,当事人和其他参会人也一并积极回应——如果不是人身或意识形态攻击、不是排除异己而只是纯粹的学术观点对决——或许都会惊叹一番。

当然,这种情景在学术会议上少见还有一个简单的原因:时间不够。5分钟、10分钟或15分钟的发言、5分钟的评议,一环紧扣一环,谁多讲一分钟也就让后面的人少一分钟,犯了开学术会的大忌。

实际的收益

在“以小见大”的年代参加学术会议,理由或者乐趣是什么呢?

政治学者李连江再版的《学者的术与道》有一页专谈开会——“不开会,也出局。”他有一本书讲“不发表,就出局”(与《学者的术与道》一并再版),所以这里用了“也”。开会和发表是在学术界谋生的两张通行证。他把学术会议形容为“学术界的集市”,鼓励年轻学生和学者积极参会:“老派学者的口头禅是:刊物见(see you in journals);新派学者的口头禅是:会议见(see you at conferences)。写了好文章还不够,还要送货上门,还要打开包装,拆掉装饰,把那颗明珠展示给同行。”这个意思是说,学术会议是研究者将本人研究介绍给其他人的一条必要通道,在这个学术界的集市上,研究者即便不能像卖家那样自如地叫卖、吆喝,也得“混个脸熟”,让其他人知道某人在做某研究、在关注某个选题的还有某人。

《学者的术与道》(增补本),李连江著,上海交通大学出版社·雅理,2024年6月。

“混个脸熟”本来是参加一场学术会议最低限度的成果,实在没有什么收获才说至少要让大家对“我”某人有印象——要实现这一目标实际也不容易。李连江先生说他过去参加学术会议有选择,有一些是他不屑于参加的,后来却后悔了,“不过,我最近明白了,这样做并不聪明,失大于得”,开会终究是一个“合理的机会成本”。这句话直白地讲出了许多研究者忙于跑会的动力。

纪录片《社会学是种武术》(La sociologie est un sport de combat, 2001)画面。

让我们把话讲得再具体一些。参加学术会议当然有不少实际收益。

第一,参加了全国性、国际性或本学科顶尖的专业会议可能在年度个人考评中加分,对学生的要求可能低一些,只要论文入选论文集就算,如果是高校教师或科研机构的研究人员,还得是论文发言人、组织者或者拿了学术会议的论文奖项才算。第二,紧跟学术界的动态、增长见识见闻,知道当下什么是热门选题,有了哪些新的研究方法,有了哪些崭新的面孔。第三,借此旅游,若是碰巧在这座城市有同学、朋友,还可以提前告知,约上聚聚。第四,与只读过其文还未谋面的“学界网友”见面,结识新的朋友。有一本开会指南《参加国际学术会议必须要做的那些事》(北京大学出版社2015年11月版)甚至用了一章谈怎样在会议中发展人际关系。

人际关系为什么被认为重要

通过人际互动网络传播

当我们用“学术交流”这个词来描述一场学术会议时,可能突然忘记了,通过读期刊论文、学术论著就可以了解学术界的动态。在学术会议听到还未发表的学术见解不是常见的(尽管有的会议要求提交的论文尚未发表),这不只是因为研究者有了比较完整的论述才可能在会上宣读其论文(而这样的内容往往已经发表或者发表了其中一部分),也是因为对被抄袭的顾虑。研究成果基本上都会以论文的形式刊登——连学术专著也时常是期刊论文的合集。总之只要坚持读文章,是不太可能错过学术界动态的。

人们或许会说,在线下、在文字外见到真实而具体的人是学术会议不可被替代的部分,所以有兴趣开会。其实也是因为学术论文或者学术观点的传播并不是一个理性的、自然发生的过程,而是在通过社会关系网络、人际互动网络传播。

会议结束,是什么证明一个人来过?

一张以会议主题为背景的照片、一组参会者合照、一本论文集、关于某篇文章的记忆——毕竟当面听一篇论文,有声音、有表情、有语气,给人的印象肯定比读一篇论文要深刻得多。还有一段藏在论文脚注里的话:“本文曾在某某会议上宣读”“感谢某某等学者在某某会议上提出的建议,当然文责自负”。如果幸运的话,还可能有更高的被引用率。2022年9月在预印论文网站arXiv上曾上传过一篇论文《论会议发言对观点传播的影响》(The Effect of Conference Presentations on the Diffusion of Ideas),其研究发现,与没有参加学术会议的论文相比,在学术会议上被宣读过的、被讨论过的论文被引用率明显胜出一筹,据统计被引用几率要高52%。《自然》(Nature)杂志新闻团队还曾对此作了报道。不过,参加学术会议的论文其本身是否就比未参加的在选题和水平上更胜一筹,更可能刊发在高引用率的期刊?这是不确定的。要讨论这个情况还得做更多的变量控制。

《脚注》(Footnote,2011)剧照。

我们或许都听过一种自嘲,大体意思是一篇论文除了作者和编辑,是没有几个读者的。詹姆斯·C. 斯科特在2001年接受同行学者访谈时说:“没人读那些东西。它自成小圈子,贡献者们互相抚慰。”(《激情、技艺与方法:比较政治访谈录》,当代世界出版社·雅理译丛2022年1月版)他把围绕专业期刊形成的投稿、评议、考评形容为“鲁布·戈德堡机械”(Rube Goldberg machine)。也难怪李连江的《学者的术与道》建议学生学者都去积极参会。这是一个实在的建议。他讲论文是一件商品,需要作者去推销。只不过不是每个研究者的论文都能因为参会而被更多人引用,甚至在学术会议“大众化”的年代(有的学科学术年会有数千参会人),能在学术会议宣读的论文都未必有机会在期刊上发表。“混个脸熟”罢了。

毕竟学术会议上轰轰烈烈争吵的场景,早已消失在过去的世纪了。

本文系独家原创内容。作者:罗东;编辑:西西;校对:刘军。未经新京报书面授权不得转载。