萧穆文集《敬孚类稿十六卷》。

生于清道光十五年(1835)的桐城文人萧穆(字敬孚,1835-1904),是桐城派的古文名家、方志学家、文献学家。在他的《敬孚日记》公布之前,古文家及晚期桐城派的重要学者,是萧穆主要的身份标签。《敬孚日记》的影印尤其是整理本《萧穆日记》(凤凰出版社,2024)的出版,将修正这些历史评价。这部日记的整理者之一蒋明恩在“前言”中说:“通过萧穆日记,我们能够窥见晚清社会的变迁、学术的动态演进以及时代人物的浮沉。”近240万字的《萧穆日记》完全当得起这个评价。毕竟,《萧穆日记》将为晚清研究提供极为宏富的新材料。至于日记作者萧穆,我以为《萧穆日记》整理本的广泛研读,将让世人熟知他作为晚清社会重要记录者的面相。一言以蔽之,萧穆是晚清时期具有旷代意义的“记者”。

百万字长篇日记时代萧穆记者身份的取得,乃在于他把一生见闻,有意识地记录下来,由此构成的日记,蔚为大观。今存萧穆日记起咸丰十年(1860),迄光绪三十年(1904),时间跨越四十五年,篇幅超过二百万言。

倘若仅以日记记载的时间长度与篇幅而言,萧穆日记虽足称巨观,却并非“孤篇横绝”。与萧穆生活时代大体相近的前贤与后辈,均有规模超百万字的日记存世。曾国藩日记起道光十九年,直写到辞世前的同治十一年,跨度达三十三年。郭嵩焘日记起咸丰五年,止于光绪十七年,前后三十七年;世所称的“晚清四大日记”,李慈铭《越缦堂日记》起咸丰四年,终光绪十四年,跨越三十五年;叶昌炽《缘督庐日记》起同治九年,迄民国六年,跨度达三十八年;王闿运《湘绮楼日记》起同治八年,终于民国五年,首尾有四十七年;《翁同龢日记》起同治八年,迄光绪三十年,跨度达四十七年。其他如赵烈文日记,起咸丰二年,终于光绪十五年,时间跨度三十八年。此类超百万字的长篇日记在清嘉道以后纷纷涌现,表明中国至此进入百万字长篇日记时代。此类百万字长篇日记,是19世纪中叶以后中国读书人体察自身与观照世界的新的表达方式。萧穆正处于这一学术与人生表达的新周期之中,其日记也是长篇日记时代崛起的一座高峰。

萧穆日记有与曾国藩、赵烈文等人日记相近者,如多记载耳闻目见,而极少囊括所撰诗文全篇。这与李慈铭、王闿运等人多于日记载诗文作品,以日记为“著述仓库”的特点很不一样。在萧穆而言,他始终留有多副笔墨,以多种杂记形式,记载所闻见的世界。他写日记,却同时记下诸多杂稿,与日记文本相呼应,体现了一个时代记录者的基本素养。换言之,萧穆对记录世界有相当的自觉。于是,尽管同是记载日常生活,萧穆与曾国藩、赵烈文等人也有很大差别。在曾、赵等人,日记所载是自家所见所闻,是外部事物闯入自身后的应激式记录。在萧穆,不仅有外部世界闯入后的记载,更有大量自己主动探寻的内容。这种主动的寻访,有对自我的写照,有对外在世界的积极勾勒,更有对历史掌故不倦的求索,萧穆将其通通写在日记中,于是,他的日记仿佛记录近代社会的记者采访本。

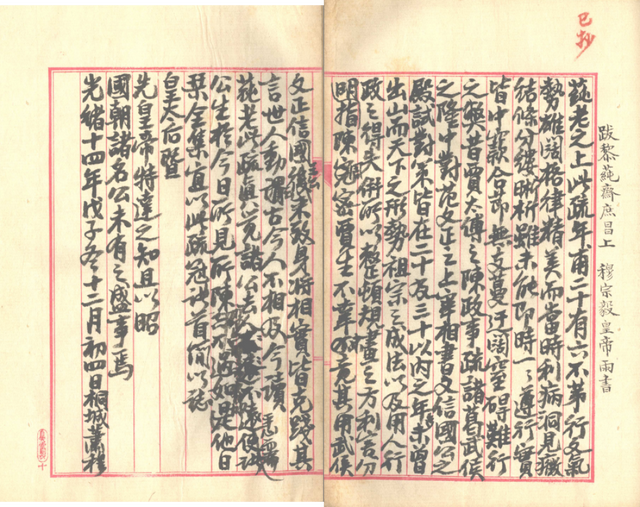

萧穆手迹。

悉为记录起初写日记时,萧穆受理学家及桐城先辈戴名世等人的影响,较多地关注内心世界。尤其是,同治九年,父亲萧锡光去世,萧穆哀痛不已,吊唁宾客的名字他却一个也没忘记,别纸另书。由于守丧未及百日就去坐馆,萧穆受到非议,进退失据,忧郁万分。从1870年7月8日到12月31日,萧穆由心胸不开到忧郁、哭泣、抑郁,最终通过药物及友人劝慰而疗愈的全过程,他都一一写在日记中。尽管萧穆未曾做科学的分析,但这份日记已堪称中国早期抑郁症疗愈的全案。

萧穆对琐屑的日常生活特别留心,善于联想,故日记娓娓可观。如1896年11月18日,萧穆到马其昶家拜访,日记写道:“忆丙辰夏,余在同里官塘访慎老,时通伯生甫一周,余曾抱之,今四十一年又抱其子,亦佳话也。”四十一年间,萧穆先后怀抱过初生的马其昶及其子。这份寻常生活里的脉脉温情,令萧穆情难自已,自得之情溢于字里行间。

自身及熟悉的周遭世界,萧穆要记录,而那远方广阔的世界,他更加好奇。那些陌生的前辈,他时时渴慕,遇着机会,必要见面攀谈。同治十一年秋天,萧穆游苏州,便计划拜访何绍基和俞樾。10月7日,他终于见到何绍基,日记写道:“衣冠到金狮巷公馆见何子贞太史,时年七十四矣,精神尚佳,须发仅小半白,亦寿征也,惟艰于步履耳,谈论良久,皆平近切实之言,犹日钻研典籍不倦,甚可慕也。”寥寥几笔,就把何绍基的外貌和特征勾勒得清清楚楚,显示了记者的速写本领。

对前辈的采访,萧穆总是尽力争取,他在桐城,多找方宗诚谈话,去淮安,便要访问丁晏。至于同辈人,萧穆在访谈之外,更能一见如故。譬如,1872年10月8日,萧穆和李鸿裔聊天,高心夔中途加入,经李鸿裔介绍,“三人共论近时人物及著述之得失良久,甚欢。”萧穆并非意气飞扬的才子,却能与心高气傲的高心夔倾盖如故,原因或在于他是优秀的记者,始终乐于倾听。善交朋友、乐交朋友的萧穆,由此拥有庞大的信息源,这为其日记丰富的信息量提供了必要的支撑。

光绪末造,读书人仆仆往来,摩顶放踵,往来访谈者极多,却不是人人都乐于写下见闻杂记,萧穆的记录由此具有特别意义。譬如,自以为“数十年轰轰烈烈”的叶德辉,世人多见其“戊戌变法”期间攻排康梁、编《翼教丛编》及后来所为种种乖张事,而戊戌之前的种种行迹,虽有《叶德辉年谱》,却不甚明了。叶德辉并不写日记,借由萧穆日记,始可见二人交往。在萧穆日记中,可见叶德辉好奇好谈,且也有热衷交游的一面。萧穆1897年7月13日记载与叶德辉面谈:“是日与叶焕彬谈话,知其为苏州吴县人,咸丰间乃至湖南,入湘潭县籍成壬辰科进士,改吏部主事,其弟德耀号端文、德炯号容阶、德煌号默安,而德炯尤力学,工考据。又湘潭有胡元仪号子威、元玉子瑞、元倓子静三兄弟,均有学问。元仪,乙酉拔贡;元玉,戊子优贡;元倓,今科拔贡。又有孙文昺号蔚林,己丑举人,经学在三胡之上。又云湘阴吴宗□少阶及其弟宗让季泽,均有学问。少阶,□□举人;季泽,今科拔贡,此为亡友吴□阶之二子也。又知旧交王启原,号理安,现官永州府江华县训导,又知其叔壬秋孝廉现主讲衡州府船山书院。”(编者注:此处整理者未能辨识出的人名当系吴宗实,字少阶,一作少陔,父蓂阶,名光尧。)不久之后的7月26日,萧穆还托叶德辉将六册《墨子间诂》交给王先谦。此后他们并无联系,直至1904年初,萧穆有长沙之行,本年1月14日叶德辉来拜,日记云:“伊原籍苏州洞庭山,父祖以来到湖南以茶庄、绸缎庄为业,大有所馀。伊入籍长沙,中壬辰科进士,分吏部,亦不到官,现在此城侍奉二老兼刻旧时孤本,已得二三十种,许以见赠乃去。”萧穆此期日记还提及叶德辉住址在长沙洪家井,非后来移居的苏家巷,观此可知叶德辉观古堂藏书楼地址迭经变迁。

不止于人文世界,在日记中,萧穆也流露出对自然世界浓厚的兴趣。那些阴晴雨雪,一天也不曾落下地躺在他的日记中。而自然界的异象,他更不曾忽视。1885年2月17日记载:“自前年十月朔,早晚多红光照耀,去年晴天早晚时亦时有之,不尽笔,今下晚日入后仍有红色辉映。” 那些红光漫天的异象,他从前疏忽了,后来忆起,终于还是补充到日记中。

《萧穆日记》整理本。

掌故资考证倘若仅仅记载,而不加考证,那么日记就纯是生活的镜像,而萧穆也难称为合格的记者。《萧穆日记》之所以堪称晚清社会的记录本,乃在于萧穆对前言往行、当下世界之种种,不仅记录,还要考镜一番,以求其切实。如其1893年11月18日日记云:“下午与季况等谈及今天下于三月十九日多有祭太阳,相传为太阳生日,其实非也。盖明崇祯皇帝甲申三月十九日崩于煤山,遗民哀之,国朝以来相沿致祭,托诸太阳生日。太阳者,明也,三月十九日生者即崇祯崩于煤山之日也。然今人已不之知,真以为太阳生日,设祭以求消灾迓福矣。”周星诒(字季况)是萧穆晚年重要的消息源。这次访谈,不仅体现萧穆对残明旧事的兴趣,更可见他善于从日常生活发现“新闻”,从而完成一次对民间节俗的辟谣。

不止于民俗掌故,萧穆对其他各类掌故均有浓厚兴趣,尤其是有关桐城派者,他始终抱有访求的兴趣。在此,尚奇的萧穆化身成一位长时段调查的记者,通过不断地采访、搜集与积累,最终将各类记载缀合成各类传记文。今存《敬孚类稿》中的多篇文章,均是如此作出。可见,“桐城三祖”之首方苞提倡“文禁”家法中的“禁小说语”,在萧穆处已然松弛。萧穆好记“街谈巷议”,与桐城派为文的“雅洁”宗尚颇有差别,他的很多文章更近于小说家言。这些,都与萧穆的记者身份及其掌故癖好脱不了干系。由于谈萧穆与桐城派的先行研究文章较多,此处不再赘述。

事实上,萧穆对掌故家身份有自觉体认,他曾与魏源之孙魏季子谈话,说:“伊留心掌故,亦与余同。”(1899年9月21日)受这种自觉的掌故家意识左右,萧穆在日记中不仅载前言往行,也记载当世事。随着时间推移,萧穆亲历诸事也成为新时期的掌故。如其1889年5月4日日记记载与“姚门四杰”之一刘开之子刘继(字少涂)聊天,刘继说“道光间祥符周之琦、长乐梁章鉅先后任广西巡抚,声名均劣,混号周剥皮、梁不满。时粤贼早已蠢动,两人置不为意,后来决裂,颇有以为两人遗患云云,记以俟核。”这一段对嘉道时期名臣周之琦、梁章鉅的议论,与通行评价颇不相符。尽管这一前朝旧事令人耳目一新,萧穆却并未盲从,而是“记以俟核”。他没有听采访对象的片面之词,而是决定继续查证。放诸当代,萧穆当是求真可信的调查记者。

萧穆总想记录他所经历世界的一切,于是他所遇见的一些人往往令我们惊讶。前述叶德辉是一例,而1900年1月2日,萧穆在上海商务印书馆,章太炎来晤谈,又增添一例。是日萧穆日记载:“枚叔出示古文数篇,只阅《原人》一篇,并多及外洋人光怪陆离,不以古人之法绳之,亦为佳作,字亦风雅可玩。”尽管家数与桐城大异,但萧穆对后生章太炎的古文却颇为欣赏。然而,章太炎后来在《訄书》中则说,“桐城诸家,本未得程朱要领,徒援引肤末,大言自壮。”可见对桐城派颇为轻视。这些,都是很有兴味的掌故。

萧穆对世界的广泛兴趣及其坚持书写的恒心,最终使《敬孚日记》成为19世纪末20世纪初中国社会重要的记录本,也堪为近代掌故渊薮。而记者萧穆的广泛见闻即便在今天仍有相当的文献价值。

例如,1895年秋,在何绍基逝世二十多年后,萧穆夤缘前往南京,执意拜访何绍基长孙何维朴,连续几天登门造访,何维朴都不在家。直至10月14日,何维朴回访,谈了许多。萧穆日记写道:“何诗孙又来回候,坐谈久之乃去。并知其祖子贞太史文集廿多卷刊于福州,一时尚未能成。又知太史自廿一岁至七十五岁均有日记,凡六十多本,及其生平藏书记载、批本尚存其家。此老最留心掌故,日记中可采者必多,他时当设法出之,各为排纂,当成数种佳编也。诗孙又云乃祖手抄有《乾隆政要》。”今存何绍基存世日记仅24册,不及萧穆所见六十多册的一半,可知何绍基日记在近现代散佚情况相当严重,而其原始稿本篇幅字数也当超过百万字。

又如,1895年10月24日,时年24岁的江西舆图局职员田自耘来访。萧穆记下田氏谈话信息,日记云:“伊又谈龙阳易实甫观察顺鼎,数年来弃官游历(今年三十七岁),仍留心时事,壬辰年曾在庐山栖贤寺之左构有琴志楼十三间,将前在京师及河南所得古书百余箱藏之楼,联云‘纳于大麓,藏之名山’,又大门联云‘三闾大夫胡为至于此,五柳先生不知何许人’,又述其仍欲在洞庭山结庐,有‘生在湖南,官在河南,心在江南’之语。” 龙阳才子易顺鼎才华卓绝,在清末颇负时誉,萧穆曾与其有数面之缘,并无深交。这段有关易顺鼎的名流新闻,却为破解近代一大对联公案提供了重要材料。

千年学府岳麓书院二门联语“纳于大麓,藏之名山”,传为湖南宁乡人程颂万所撰。如朱汉民、邓洪波《岳麓书院史》一书所附《岳麓书院历史年表》记宣统三年(1911)事为:“程颂万任监督,辟十彝器堂,藏商周以来古文物十件。修爱晚亭,撰刻‘纳于大麓,藏之名山’联于二门。”而萧穆记载易顺鼎集此联乃在光绪壬辰,时在1892年,即以萧穆与闻其事而论,也不晚于1895年。以上海知识圈中的密切交往程度及萧穆的健谈而论,此联此期当为知识圈中人所熟知,况且程颂万与易顺鼎相交颇深,1891年曾在长沙蜕园结湘社,故可推测此联当为易顺鼎集联,程颂万移写至岳麓书院。

值得关注的群体萧穆出身于桐城偏僻乡间,并非世家子弟,祖上也未见有何功名。他的祖父、父亲都只是富宦刘氏的管家,冀望萧穆务农,好在萧穆自幼潜心向学,又受益于明清以来桐城深厚的文化底蕴,而最终走上以文字谋生的道路。袁昶曾说萧穆“橐笔游诸侯间以治生”,道出萧穆生活的真面目。由于生计艰难,年轻的萧穆曾往拜曾国藩,曾国藩致信李鸿章说:“桐城萧穆,今之读书种子也。岂可使读书种子而无啖饭食地耶?”(吴孟复《文献学家萧穆年谱》)萧穆因此在上海广方言馆谋得一席,借以治生。而他的事业却并不主要在为广方言馆做事,而花费更多心思在读书、编书、刻书上。萧穆搜集整理了大量古旧文献尤其是桐城派的文献,编刊了薛福成的《出使四国日记》,为黎庶昌、王先谦编过《续古文辞类纂》,与修《桐城县志》等地方文献。这些构成萧穆生活的主体,也是前辈学者将萧穆定位为文献学家的主要依据。

在《编织的艺术:萧穆日记中的书籍与文学世界》(凤凰出版社,2023)一书中,徐雁平老师试图通过探讨萧穆从桐城到上海的位置变化,来处理萧穆与近代中国书籍全球化生产的关系。这项研究的根本目的,在我看来是试图突破传统文献学语境下对萧穆身份及学术成就的评论,徐雁平认为萧穆不只是一位传统的文献学家。那么,萧穆还可以是什么?我想,如果跳出传统学术语境,从中国学术的近代性去观照,考虑到萧穆记录世界的雄心及其规模庞大的记录遗存,则萧穆应该是有意记录中国近代社会的先行者。

自然,萧穆并非严格意义上的现代记者。在晚清读书人过剩,而生产力发展水平并不能提供足够就业机会时,萧穆没有像王韬那样依赖报刊等现代传媒机构谋生。他不求革新,也未倾心拥抱洋务,而是谨慎地继续以传统为家园。萧穆好书,嗜书,编书,写文章,通过诸侯大佬的赞助,维持生计,却又喜欢记录时代发生的一切。萧穆著述的精彩之处并不在桐城文法的精妙,而在掌故与闲谈的娓娓可观。以萧穆为代表的这类“独立记者”,是近代值得关注的特殊读书人群体。

李长之在《司马迁传》一书中感叹司马迁的遭遇时说,“天地间好像有一个好作弄人的造物者似的,好奇的人往往让他有很奇特的结束”。好奇的萧穆,日记绝笔于1904年8月14日,这天的日记只六个字:“晴。日阅田间诗。”田间是明末清初桐城籍著名遗民文人钱澄之,萧穆日记这天只说读钱氏诗作。长达四十多年的日记,就此平淡结束,也未尝不是萧穆人生的缩影。半个月后,萧穆逝世。他曾花费大量心血培养的两个儿子,最终结局却是“家门不幸,出此两豚犬及不明大义之劣媳,大抵似前世冤孽也”(1903年8月21日)。在萧穆逝世后不久,这两位嫖赌逍遥、抽大烟且债台高筑的不孝子,很快把萧穆的著述和藏书兜售一空。幸而,萧穆的日记居然一直保存至今,且有幸被整理出版。或许,命运之神这一次总算注意到记者萧穆的惨淡生涯,决定以皇皇日记之披露为契机,来为他重新确立后世的声名。(作者系湖南大学中国语言文学学院副教授)

尧育飞

责编 刘小磊