多年以后,当凌淑华与陈西滢的婚姻先后经历了冷战与出轨,痛苦到极致的她,不免怀念起当年的“朱砂痣”徐志摩。

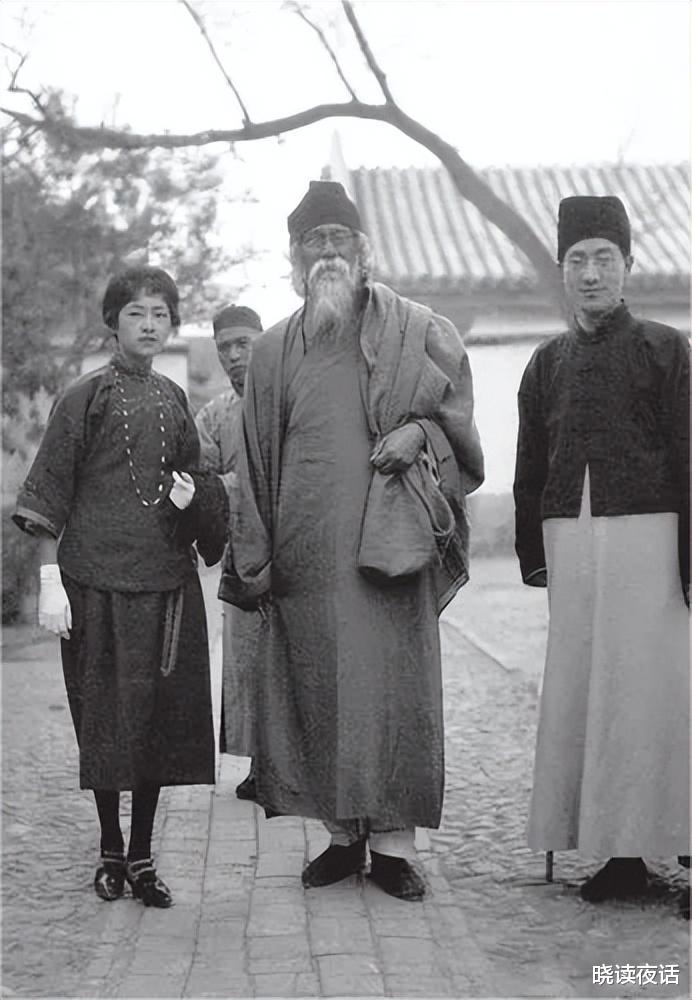

1924年泰戈尔访华,林徽因、徐志摩与泰戈尔留下的那张“岁寒图”众所周知,却少有人知道,当年迎接泰戈尔的那场不落俗套的茶话会,是凌淑华主持的。

这场世纪大聚会的地点,就在凌淑华家中的客厅,她用一百支花布置了客厅,杏仁茶是现磨的,点心是定制的,排场虽不奢华,却极为典雅,富有韵味。

穿梭于名流之间,谈吐珠玑、风华绝代的凌淑华也成了那场聚会最大的亮点。以至于连泰戈尔都认为她的才华比之林徽因,有过之而无不及。

这番评价,绝对不是恭维。

凌淑华出身京城官宦之家,其父凌福彭与康有为同榜进士,曾在清朝历任要职。凌福彭精于辞章,酷爱绘画,因此家中常有齐白石、姚茫父、陈寅恪等巨匠泰斗谈笑往来。

在这种热烈的艺术氛围中,作为凌福彭爱女的凌淑华近水楼台先得月。

她的第一位绘画老师是宫廷画师缪素筠,古典诗词和英文的启蒙教师则是有“东方华学第一人”之称的辜鸿铭。此外,她还师从王竹林、郝漱玉等画家,小小年纪就积淀了深厚的书画功底。

凌家有女初长成,只待一朝天下知。

泰戈尔受邀来华讲学之时,凌淑华已是燕京大学的一名高材生。学贯中西的她顺理成章被推荐为接待泰戈尔的代表。

也是在那场聚会中,谈笑自若、举止优雅的她深深吸引了两个男人的注意,一个是为爱痴狂的才子诗人徐志摩,一个是性情内敛的北大教授陈西滢。

不同于陈西滢对才女默默欣赏的好感,在感情上向来热烈奔放的徐志摩,直接对凌淑华展开了追求。

那是徐志摩与林徽因分手之后的一段空窗期。作为诗人,追求激情的他,永远都需要一个能让灵感迸发的倾诉对象,于是他找到了凌淑华,开始以知己的身份给她写信,信中不乏种种暧昧的措辞。

前后短短半年,两人通信竟多达七八十封。足见在这段“友谊之上,恋人未满”的感情中,凌淑华也深陷其中。

不过让人匪夷所思的是,就在1926年,凌淑华刚从燕京大学毕业后,她却火速宣布了与陈西滢的婚讯。

在这之前,凌淑华虽然也与陈西滢书信往来,但多半是出于投稿和请教的目的。

陈西滢作为北大教授,很有才学。他16岁赴英国求学,1922年获得博士学位后回国在北大任教时,年仅26岁。

教书之余,陈西滢还创办了《现代评论》杂志。他文笔犀利,论事精到,凌淑华非常仰慕他的才华。那时在文坛已经小有名气的她常在《现代评论》发表小说,故而常向前辈陈西滢请教。

陈西滢本就爱慕凌淑华,自是不吝指导。随着后来小说《酒后》的发表,凌淑华在文坛声名鹊起,陈西滢为她的才情深深折服,情不自禁地对其展开了追求。

但这时的凌淑华却还在他与徐志摩之间摇摆不定。她偏爱性情热烈,浪漫风趣的徐志摩,但又忧心驾驭不住这样一个风流才子;陈西滢虽说全心全意倾慕于她,但是骨子里却有点传统的大男子主义,这让生性不羁的凌淑华有点犹疑。

而后来发生的一件事,却让她很快在两种感情中做出了选择。

1925年,担任《晨报副刊》主编的徐志摩邀请凌叔华临摹琵亚兹侣的作品,用作杂志的刊头画;因为徐志摩的粗心大意,并未注明原作者,凌淑华被人指出画作剽窃。

同年,凌淑华在《现代评论》上发表了小说《花之寺》,又被一人发文暗指文章是换汤不换药地抄袭了柴霍甫的《在消夏别墅》。紧接着,刘半农等人也纷纷撰文揭发凌叔华的抄袭行为。

眼见心爱的女人遭到攻讦,陈西滢很是愤慨。加上他当时正处于与鲁迅的激烈论战,因此下意识认为始作俑者就是鲁迅,遂冲冠一怒为红颜,公开怒骂鲁迅。

他措辞激烈地说,“中国的评论家们”对“整大本的剽窃视而不见”,并说不敢举例,怕得罪“思想界的权威”,暗指鲁迅“双标”。

不仅如此,陈西滢还在《晨报副刊》上公开宣称鲁迅的《中国小说史略》抄袭了日本人盐谷温某著作里面的的一部分,还说“拿人家的著述做你自己的蓝本”。

至此,两人针锋相对,矛盾彻底爆发。这场风波,一直到徐志摩公开发表文章道歉称:凌女士那张图案完全是我疏忽之咎,与她毫不相干。至此,这场闹剧才至此平息。

陈西滢和鲁迅的这场骂战,在很大程度上扭转了凌淑华对他的偏见,她本以为陈西滢为人只有严谨刻板的一面,而这次如此激进有担当的出头,确实让凌淑华感动了一把。

加上风流的徐志摩后来转头又爱上了风华绝代的陆小曼,二人即将成婚的消息传来,生性高傲的凌淑华表面上祝福,内心却如坠冰窖。

她想都没想,就接受了同样在追求自己的陈西滢,出于自尊,她还特意将自己与陈西滢的婚礼赶在了徐志摩和陆小曼之前。

1926年,凌淑华嫁给了陈西滢,婚礼当天,凌父将凌府过去的后花园——史家胡同24号直接送给了女儿作为陪嫁。如此奢华的场面,令人咋舌,以至于鲁迅后来在《新的蔷薇》中讽刺陈西滢:找了个“有钱的女人”做老婆。

对于这桩婚姻,凌淑华颇有浪漫的设想,她在给好友胡适的信中形容是:“在生活上着了另一样色彩,或者有了安慰,有了同情与勉力,在艺术道上扶了根拐棍。”

可是后来的事实证明,这只是凌淑华这样一个文人一厢情愿的爱情童话。

凌淑华虽然外表文静,内心却充斥着浪漫激情,从她当年能与徐志摩成为知己就足见她并不是个不甘寂寞、乏味的人。而陈西滢的性格却恰恰相反,作为评论家的他不仅刻板沉闷、不苟言笑。

特别是陈西滢到武汉大学任职以来,凌淑华发现丈夫的严肃刻板更甚,他严格遵循西方职场规则,坚决不肯聘用凌淑华到校任职,这让凌淑华更加不满。

在这期间,凌淑华虽然也继续写作,但武汉的文化氛围相对于北京到底冷清了些,让她不免寂寞。她不甘心自己就这样从一名新派女作家,堕落成某人的太太,故而时常郁郁,那段时间瘦得厉害。

陈西滢也意识到了妻子的不适,心中不安,可是理性过头的他常常难以理解妻子内心的敏感。在给胡适的信中,陈西滢说:“她时时得要哭,我也没法子劝慰。”

凌淑华这种苦闷的婚姻生活一直持续到1935年才被一个叫做朱利安·贝尔的年轻人打破。那是一个金发、健硕又酷爱冒险的英国青年。

朱利安生于英国文艺世家,他的父亲是戏剧批评家,母亲是美术家,姨妈是英国闻名的小说家弗吉尼亚·伍尔夫。

1935年,年仅27岁的他应武汉大学文学院院长陈西滢的邀请,来到中国任教。朱利安初到武汉大学时,经常光顾陈西滢的家,故而结识了凌淑华。

朱利安比凌淑华小八岁,学校里会讲英文的人不多,凌淑华便承担起照顾他的责任。他热情洋溢地对凌淑华讲起自己的成长经历、见闻、以及与各种艺术家的交往。

凌淑华觉得,那样的生活才是自己梦寐以求的。与此同时,朱利安也被这位兼具才情与优雅的中国女人深深吸引。在他心目中,凌淑华就是东方美的化身。

仅短短一个月的相处,朱利安认为自己的心已经彻底属于凌淑华了,对她展开了热烈的追求。

这位年轻又浪漫的英国诗人,也让凌淑华重新回味了与徐志摩的那段暧昧时光。多年来婚姻失意的她,飞蛾扑火般沦陷其中,她几乎忘记了自己还有家庭,还有个6岁的女儿。

为了让自己看上去显得年轻,凌淑华开始化妆、烫发,她摘下眼镜,穿着裘皮大衣,看上去俏丽时尚。

那年凌淑华的忘年交克恩慈女士病故,她也毫不避讳地带着小男友回到北京祭拜。一路上,两人沿途游玩私会,凌淑华还将朱利安介绍给一群京城名流。两人的关系,已然处于半公开状态。

因为凌淑华的高调之举,两人的恋爱关系维持了大约一年,就在学校里传得沸沸扬扬。回到武汉后,早就听到风声的陈西滢痛苦不已,不愿相信妻子背叛了自己。

然而事实却让他难堪。10月的某日,陈西滢硬闯朱利安的卧室,竟在那里见到了最不想面对的妻子。但是陈西滢终究还是保持了体面,他没有大闹,只是砸碎了窗户玻璃,愤然离开。

冷静下来后,陈西滢跟凌淑华摊牌,要么凌淑华与朱利安一刀两断,要么夫妻分居。

凌淑华表面答应着丈夫,背地里却继续同朱利安藕断丝连。她以为自己是能嫁给他的,可是此时的朱利安却变得唯唯诺诺,迟迟没有表态。

直到被逼到绝境,他才道出已经另有暧昧情人的事实。对于一生骄傲、信仰爱情的凌淑华而言,这无疑是当头一棒。残酷的现实终于令她失去了追求爱情的勇气,在失意中回归了家庭。

在这之后,朱利安作为“丢尽面子的洋教授”,也无奈离开了中国。

回归家庭后,自尊心驱使着犯过错的她将自己全面封闭于一个安全领地。凌淑华与陈西滢的关系一落千丈。生活在一个屋檐下,她们看上去相敬如宾,事实上一直过着一种貌合神离的别扭生活,

当凌淑华在不幸婚姻中苦苦挣扎泅渡又无人倾诉时,她便“告诫”女儿陈小滢:“一个女人绝对不要结婚。”“女人决不能向一个男人认错,绝对不能。”

后来凌淑华的母亲去世,凌淑华借机就带着女儿回到北平,开始了和丈夫两地分居的生活。再往后,陈西滢被派往英国伦敦工作,凌淑华不得不一同前往。让人难以置信的是,即使是在异国他乡,夫妻二人也分榻而眠,她用最冰冷的方式回应丈夫的一切关心与爱意。

人到中年的凌淑华不再对爱情和婚姻抱有希望,将一门心思都扑到了个人的文艺事业上。

1953年,凌淑华的全英文自传体小说《古韵》出版,成为风靡一时的畅销书。通过这本书,西方人认可了这位书画才女。沉寂多年以后,凌淑华终于盼来了她最渴望的各种文艺式交际。

凌淑华义无反顾地奔赴自己的理想,也与丈夫越发疏离。她去新加坡南洋大学教书,一去就是四年,之后又留在马来西亚任教。20世纪60年代,又去加拿大任教。

与此同时,她也重新投身绘画艺术创作,先后在巴黎、伦敦、波士顿等博物馆举办个人画展,介绍中国风土人情,让世界了解东方文化,她的元、明、清画作藏品,在巴黎轰动一时。

夫妻疏离多年,凌淑华和陈西滢最终没有离婚,却也没有找到重归于好的办法。晚年,女儿陈小滢曾问父亲为什么不离婚,陈西滢说:“当时女性离婚是很不光彩的。你母亲很有才华……”

后面的话,陈西滢没有说出口,却足见他始终是爱她的,即便遭到了背叛。而对于丈夫这份沉重而隐忍的爱,凌淑华直到三十多年以后才幡然领悟。

1970年,陈西滢在伦敦去世。他和凌淑华的爱恨情仇,也在生老病死的人生规律中迎来了一个轮回。

丈夫去世后,固执了一辈子的凌淑华蓦然回首,发现在这备受煎熬的40多年婚姻中,付出与牺牲最多的人,其实是自己的丈夫,是他在任何时候,挡下了外界对自己的一切非议,选择了包容和原谅,而自己却从未对此有过任何感激与歉意。

陈西滢生前曾经留下遗愿,死后想要归葬故土。

1989年,89岁高龄的凌淑华坐着轮椅将他的骨灰带回了老家,让他在江苏无锡长眠。

完成丈夫的遗愿后,1990年,90岁的凌淑华也在北京去世。她临终前留下遗言,要与陈西滢合葬。兜兜转转,终点又回到了起点。这个传奇一生的女子,一生都在致力于摆脱自己的丈夫,追求世俗的声名,可是老来之际,她却想要做回陈西滢的妻。

人生若只如初见,何事秋风悲画扇。人性就是这样矛盾,越是错误的感情,越有人飞蛾扑火,赌上一切奋不顾身,反而是那些正向的感情,往往要在漫长的一生中被不断试探、被验证,老来方知其中味。