在书法艺术中,有一条不成文的规则,即“独字不成行”,这是指在书法作品的布局中,应尽量避免在最后一行单独留下一个字,因为这样往往会给人一种不协调、不完整的视觉效果。无论是楷书、行书还是草书,这一规则都被认为能够提升作品的整体美感。

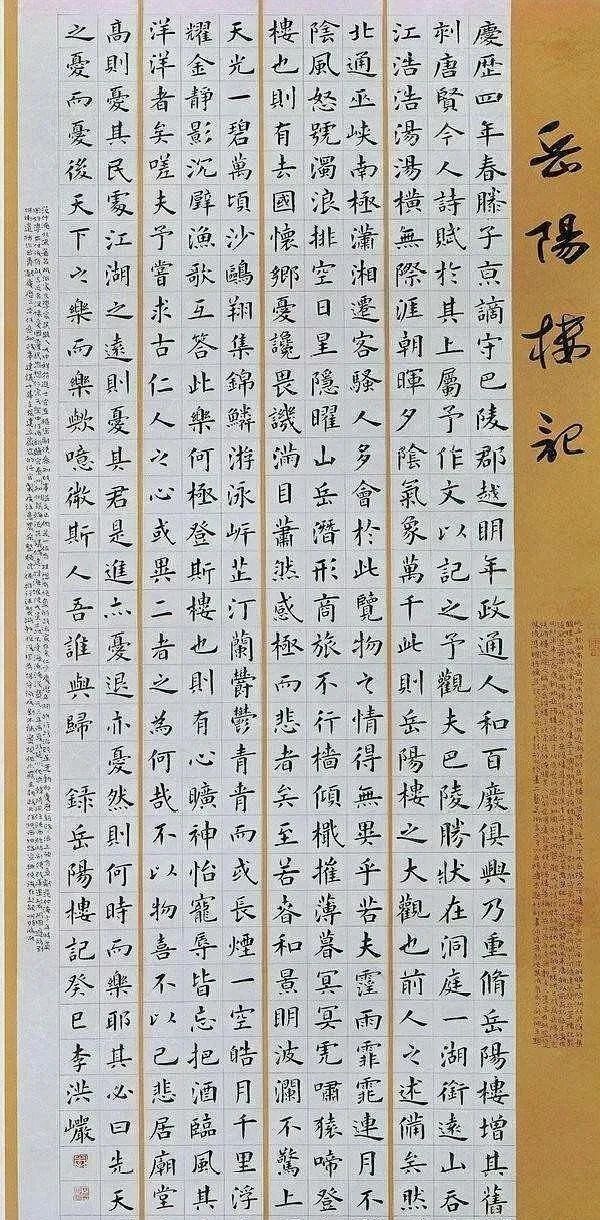

我的书法老师也曾强调过这一点,虽然这并非严格意义上的错误,但在审美上,最后一行单独一个字确实显得较为突兀,缺乏和谐感。例如,在一幅作品中,如果末尾一行只有一个字,即使通过落款进行补充,也难以避免视觉上的不均衡,给人一种生硬之感。

为了避免这种情况,书法家们通常会采取一些策略。比如,在创作过程中,可以适当调整字与字之间的间距,或者在最后一行安排两个字或更多,以达到视觉上的平衡。此外,还可以通过调整行间距、使用印章、落款等手段来丰富作品的下半部分,从而避免“独字成行”的现象。

在书法创作中,章法布局的重要性不言而喻。一个精心设计的布局,不仅能够提升作品的艺术性,还能够更好地传达书法家的情感和意境。因此,书法家们在创作时,应该充分考虑到整体的和谐与平衡,避免因单一元素的突出而破坏作品的完整性。

在书法的丰富传统中,无论是楷书的工整、行草书的流畅,还是手札、条幅等不同格式的作品,都鲜少见到最后一行仅以单字结束的情况。古人虽然偶尔打破这一常规,但总是以巧妙的手法处理,使得单字成行也能呈现出别样的美感。古人在书法创作中,对于单字成行的处理,往往展现出高超的艺术智慧。他们深知,书法的章法布局不仅仅是文字的排列,更是一种视觉艺术的展现。因此,即便面对单字成行的情况,他们也能通过调整字的大小、线条的粗细、墨色的深浅等手法,巧妙地融入整体布局之中,使之和谐而不显突兀。在行草书中,书法家们通常会利用字体的大小变化、线条的伸缩自如来避免单字成行的尴尬。而在楷书、篆书、隶书等正书字体中,化解单字成行的挑战则更为严峻。这些书体因其规范性和严谨性,对章法的要求更为严格,因此在处理单字成行时需要更多的创造性和灵活性。

在创作正书作品时,如果面临行列字数的规定,而在最后一行只剩下一个字,书法家可以采取一些创造性的策略。例如,在作品中适当的断句之处,巧妙地加入一些小字楷书,这些小字可以是个人的感想、词句的来源,或是对正文的补充说明。这样的处理不仅能够避免单字成行的尴尬,还能增加作品的信息量和艺术表现力。然而,如果作品的文意连贯,难以在中间断开加入小字,书法家也有其他的解决方案。这时,可以采用“落双款”的方法。假设最后一行的单字较大,比如十厘米见方,书法家可以在其下方附上两行较小的楷书,比如五厘米大小,这样原本一个字的位置就可以容纳四个字。这种方式可以用来清晰地标注正文的出处、年代、作者等信息。