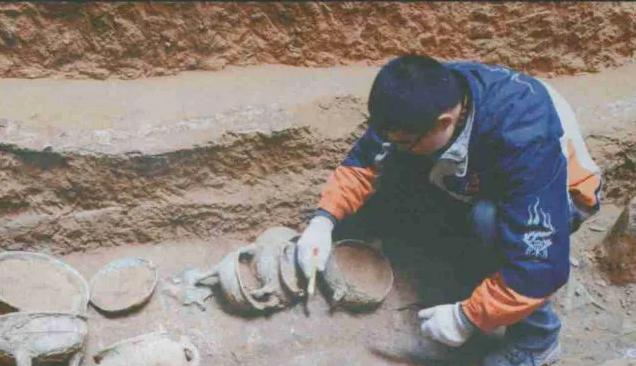

2011年,江苏泰州春兰路施工现场意外挖出3具“石馆”,工人敲开其中一具“石棺”,里面是一具五官都在、睫毛微颤,面带微笑的年轻女尸。有胆子大的工人摸了一下女尸,发现女尸的皮肤充满弹性。 挖掘机轰鸣的声音突然停了下来。2011年2月24日傍晚,江苏泰州春兰路延伸工程的施工现场,一名操作工满脸疑惑地从驾驶室探出头来。"下面好像有东西,铲不动了!"工人们放下手中的工具,围了过去。 谁也没想到,这个普通的工作日,会因为挖掘机在地下两米处的一次偶然停顿,揭开一个尘封数百年的谜团。 工地负责人小李走近查看:"看样子是石头,不对,好像是人工堆砌的东西。"他招呼几个工人上前,用铁锹小心地刨开周围的泥土。随着越来越多的土被清理,一个坚硬的结构逐渐显露出来。 "这不是普通的石头,像是某种浇筑物。"一位年长的工人说道,"我在老家见过类似的东西,可能是古墓。" 这一猜测让现场的气氛瞬间紧张起来。工地负责人立即拿出手机,拨通了泰州市文物部门的电话。不到一小时,泰州博物馆的考古专家就赶到了现场。 馆长汪维寅仔细查看后确认:"这很可能是明代的浇浆墓,我们需要立即进行抢救性发掘。"工地周围很快拉起了警戒线,挖掘工作暂停,考古发掘正式开始。 接下来的几天,考古队员小心翼翼地清理墓坑。他们发现这处墓葬中竟有三具棺材,呈品字形排列。这种布局表明这可能是一座家族合葬墓。 "从墓葬规模和陪葬品来看,墓主人应该不是什么达官显贵。"一位考古队员说。 经过上级批准,考古队决定打开这三口棺材。第一口棺材的外层浇浆已经破损,开启后发现里面除了一件明代服饰的残片外,空无一物,连尸骨都没有。 "很可能是之前被盗墓者光顾过。"汪馆长推测道。 第二口棺材保存较好,开启后仅发现一些残存的尸骨和两个木枕,没有任何值钱物品。现场的气氛逐渐沉闷,考古队员们已经不抱什么希望。 然而,当他们开始清理第三口棺材时,情况有了变化。这口棺材的浇浆层保存完好,椁盖采用了榫卯结构,并用铁钉固定,比前两口要精致得多。考古队员们费了九牛二虎之力才打开第一层椁盖,意外地发现下面还有第二层完好无损的椁盖。 "准备好,可能有重要发现。"汪馆长示意大家小心操作。 当第二层椁盖被缓缓移开的那一刻,在场的所有人都倒吸了一口冷气。一具保存完好、五官清晰的年轻女尸静静地躺在里面,被棉被包裹,浸泡在褐黄色的液体中。 "这...这不可能吧?"一名年轻的考古队员结结巴巴地说道。 一位胆子较大的工人伸手轻轻触碰了一下女尸的脸颊,惊讶地发现皮肤竟然还保持着弹性。"天啊,就像活人一样!" "记好了,四摄氏度恒温,湿度控制在45%到50%之间。"泰州博物馆的温度调控室内,汪维寅馆长反复叮嘱着工作人员。在他们面前,一具年龄约三十岁左右的女尸被安置在特制的玻璃棺内,面容安详,仿佛只是睡着了一般。谁能想到,这位"沉睡"的女子已经与世长辞数百年。 女尸被移出考古现场的第三天,一个专业团队开始了对她的细致研究。首要任务是为女尸换下沾满棺液的衣物,这看似简单的工作却充满挑战。女尸身体僵硬,四肢无法弯曲,几名工作人员必须不断翻转尸体,才能小心地脱下衣服。 "小心点,这些衣物和尸体已经粘连在一起了。"负责此项工作的技术员张明提醒同事们。他们用了整整三个多小时,才将女尸身上的二十多件衣服完好地脱下。 在这个过程中,研究人员有了意外的发现。每两件衣服之间,都夹着一张黄纸做的纸钱。女尸右手的袖筒里,还藏有一串长长的铜钱。 "这些都是明代的丧葬习俗,"一位研究明代风俗的专家解释道,"人们相信这样做能让死者在阴间不缺钱花,来世投胎后也能富足。" 更让人惊讶的是,专家们在女尸的香囊里发现了一枚刻有"太平通宝"的铜钱。"这是'压胜钱',"专家指着铜钱解释,"西汉开始就有这种习俗,相传在下葬时放一枚,可以镇压妖魔鬼怪。" 女尸手上还戴着一枚纯银戒指,上面镶嵌着一颗绿宝石。这枚戒指历经数百年依然光泽如新,证明了它的精湛工艺和不菲价值。这一发现让专家们对女尸的身份产生了新的思考。 "从这些随葬品来看,墓主人应该不是普通百姓,而是来自大户人家。"汪馆长说道,"但奇怪的是,我们没有发现任何墓志铭或文字记载,无法确定她的确切身份。" 那么,这位神秘女子为何能保存如此完好?专家们经过详细检测后找到了答案。 "这具不腐女尸能保存至今,主要有两个原因。"负责检测的专家说,"首先是浇浆墓的结构。浇浆层既能有效隔绝空气,又有细微的小孔,使得少量地下水渗入棺中,创造了一个相对封闭的环境。" 专家继续解释:"其次是棺液的成分。我们分析后发现,这种棺液与马王堆汉墓辛追夫人的棺液成分相似,类似于现代的福尔马林,具有很好的防腐效果。加上棺中放置的中草药,共同形成了一个天然的'防腐系统'。"