1953年,毛主席来到陈独秀的老家安庆视察。突然,毛主席问工作人员:“陈独秀家还有谁?”得知陈独秀还有一个儿子时,毛主席的一番话,让人泪目……

1953年,毛泽东主席乘坐"洛阳号"军舰沿长江视察时,路过了安庆这座城市,安庆不仅是陈独秀的故乡,也是毛主席年轻时与陈独秀有渊源的地方。

毛主席突然问身边的地委书记:"安庆不是陈独秀的老家吗?他这里还有后人在吗?"

傅大章一怔,旋即回过神来:"陈独秀有个儿子叫陈松年,就在这安庆窑厂上班,家境很是拮据,听说为了维持生计,连陈独秀主编《新青年》那间房子都卖了。"

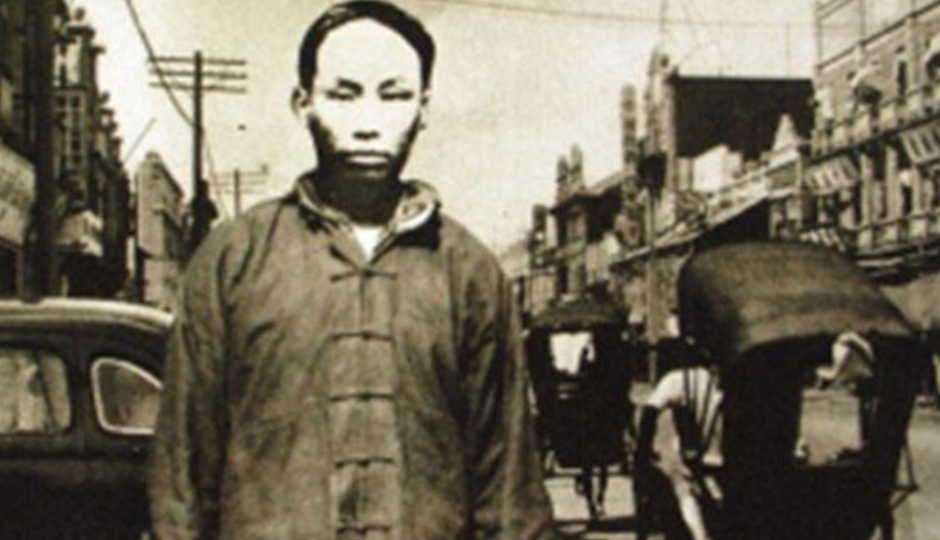

陈独秀曾担任北京大学文学院院长,创办了著名的进步刊物《新青年》,引领了整个五四新文化运动的思潮,而年轻的毛泽东则在北京大学图书馆任助理员,是《新青年》的忠实读者,也常常投稿于该刊。

由于同在北大任职,毛泽东与陈独秀师生相称,常聊天讨论文稿修改等问题,受到陈独秀的赏识。

因此,当船只驶经故土安庆,毛主席自然想起了曾与自己有过师生般交往的陈独秀,他才会问当地地委书记傅大章,陈独秀现在是否还有后人在安庆生活。

毛主席听罢,脸上的沧桑之色加深了几分,他默默无语半晌,抬起头重重叹了口气:"何必卖房子啊?实在太可惜了,"毛主席顿了顿,义正言辞地说:"革命前辈们为理想抛家舍业,如今子孙生活困难,我们应该给予照应。"

正是毛主席的一番话,改变了陈松年一家的命运。

地方党委领会了毛主席的用意,很快,他们便安排每月给予陈松年一家30元的生活补助金。

当陈松年第一次拿到这笔钱时,他激动得热泪盈眶,面对办公室里悬挂的毛主席遗像,他愧疚地连连鞠躬,对党和国家的关怀心怀无限感激。

可以想见,对于普通工人陈松年而言,每月30元的补助能极大改善家中的生活状况,这份关怀不仅来自党和国家对革命烈士后代的优待,更是毛主席本人对昔日恩师陈独秀的一片赤诚之心。

这一决定不啻为陈松年全家带来了新的生机,让他们得以重新燃起生活的希望,而毛主席对陈独秀的缅怀之情,在此也获得了充分的体现,一代人的情谊就这样承传下去,谱写出一段可歌可泣的佳话。

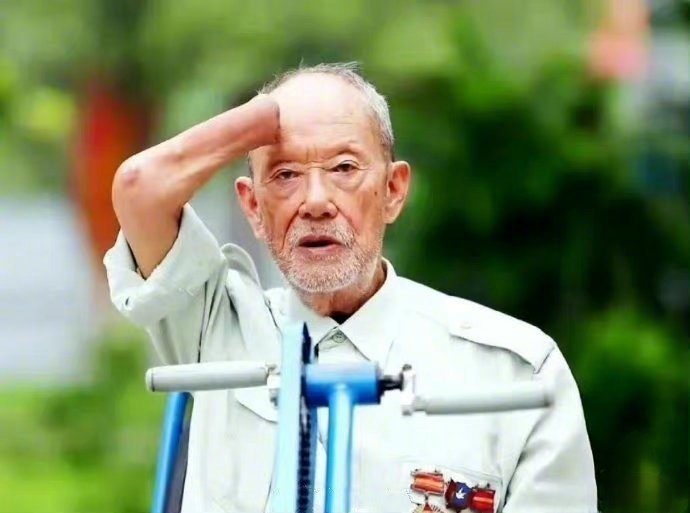

陈松年作为陈独秀的三子,经历了不平凡的一生,他从小目睹两位哥哥陈延年、陈乔年为革命事业捐躯,而妹妹陈玉莹则因悲痛万分而暴死医院,母亲高晓岚更是相依为命,不准他离开安庆。

这一路坎坷可想而知,然而陈松年从未动摇对革命的信念,在父亲被捕后,他还八次利用假期拨冗前往南京监狱探望,当陈独秀在四川离世,他更是将其遗体迁回安庆,同母亲合葬。

可以说,尽管陈松年没有直接参与革命,却用实际行动铭记了陈家的家训,正是出于这种精神,解放后他才受到党和政府的重视。

每月30元的烈士补助金看似不多,但对于窑厂工人陈松年来说,却如雪中送炭,有了这笔收入,他终于能让四个儿子接受良好教育,其中三人进入大学,直到1980年退休后,这一补助金还增加到每月60元。

陈松年晚年曾亲撰《陈家史略》一书,全面梳理了家族的发展脉络,包括陈独秀等先辈的光辉事迹,他更是多次当选安庆市人大代表和文史馆员,为家乡文化建设尽一份力。

2022年是陈独秀诞辰120周年,安庆政府在陈氏故居旧址为其立传,并将陈松年居所也列为文保单位,以资纪念,可见,虽然陈松年一生低调,却无时无刻不在传承着陈家的精神。

有人说,英雄无恙,实属狂言,每个家庭都曾为理想奋斗过,只是付出大小有别而已,陈松年一家的际遇或许平凡,但他们用行动谱写了不平凡的篇章。

正如毛主席所言,我们应该给予革命前辈子孙以关怀,只有如此,先烈们的功勋才能永世流传,而陈家后人更是充分诠释了这一点——在最困难的年代,他们用顽强的毅力和执着的信念,捍卫了革命的尊严。