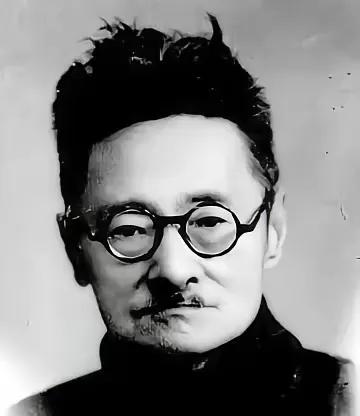

刘文典的故事,必须讲一讲,历史长河的一抹亮色,漂亮,精彩,经典。 1928年,安徽大学校长刘文典与蒋介石的冲突事件,是民国知识分子以傲骨对抗强权的标志性案例。 这场冲突不仅展现了刘文典作为学者的风骨,更折射出当时学术独立与政治权力之间的深刻矛盾。 1928年11月,新军阀蒋介石窃取胜利果实,以国民政府主席身份视察安徽大学,意图通过训话巩固权威。然而刘文典以“大学不是衙门”为由,拒绝组织师生迎接,仅以校长身份接待。蒋介石遭遇冷遇,对刘文典心生不满。此时恰逢安徽大学与隔壁女中因学生冲突引发学潮,蒋介石借机要求刘文典开除涉事学生,并以“纵容共产党煽动”为由施压。 面对蒋介石的威逼,刘文典直言:“学生犯错当由学校处理,总司令应去管好军队!”并讽刺蒋介石为“新军阀”,自称与孙中山共事时“尚不知蒋先生何在”。蒋介石盛怒下掌掴刘文典,后者则以一脚回击,致蒋跌倒在地。蒋介石随即以“治学不严”罪名拘押刘文典,扬言枪毙,但刘文典面无惧色:“你不敢!你凭何枪毙我?” 刘文典早年留学日本,曾担任孙中山秘书,参与《新青年》编辑,是同盟会元老。他精通国学,尤以《庄子》研究著称,任教北大、清华期间以“狂傲”闻名,曾言:“中国懂庄子的只有两个半人——庄子本人、我,剩下半个是天下人”。这种学术自信与革命经历,成为他敢于对抗蒋介石的底气。 刘文典拒绝日本侵略者的拉拢,面对日军威逼时称“以说日语为耻”。其子牺牲于抗日行动后,他更以笔为剑,揭露侵略者暴行,展现出知识分子的家国情怀。这种气节贯穿其一生,即使面对蒋介石的强权亦不改本色。 刘文典被捕后,安徽学生发起游行抗议,蔡元培、胡适等学界领袖联名施压。蔡元培面见蒋介石时直言:“若杀刘文典,恐酿成新文字狱!”最终蒋介石迫于舆论,以“驱逐离皖”为条件释放刘文典。此事成为民国知识界反抗强权的标志性胜利。 刘文典的“大学非衙门”宣言,直指教育机构应独立于政治干预。他在教学中拒绝形式主义,曾因学生超过30人而罢课,认为“学问需静心深研”。这种对学术纯粹性的坚持,与当下教育行政化倾向形成鲜明对比,至今仍具警示意义。 刘文典的“狂”并非恃才傲物,而是以风骨捍卫原则。他拒绝担任国民政府官职,直言“宁为终身教授,不做一日部长”。这种精神影响了西南联大时期的一代学人,其弟子金克木曾评价:“他的狂是文化良知的具象化”。 刘文典与蒋介石的冲突,本质是知识分子独立人格与专制权力的对抗。事件中,刘文典以肉身之躯捍卫的不仅是学术尊严,更是现代大学精神的根基——自由、独立与批判性。正如华北电力大学相关评论所指:“大学应是真理的殿堂,而非权力的附庸”。在当今社会,这一事件仍提醒我们:知识分子的风骨,是文明存续的重要防线。(图片来自网络,侵删)