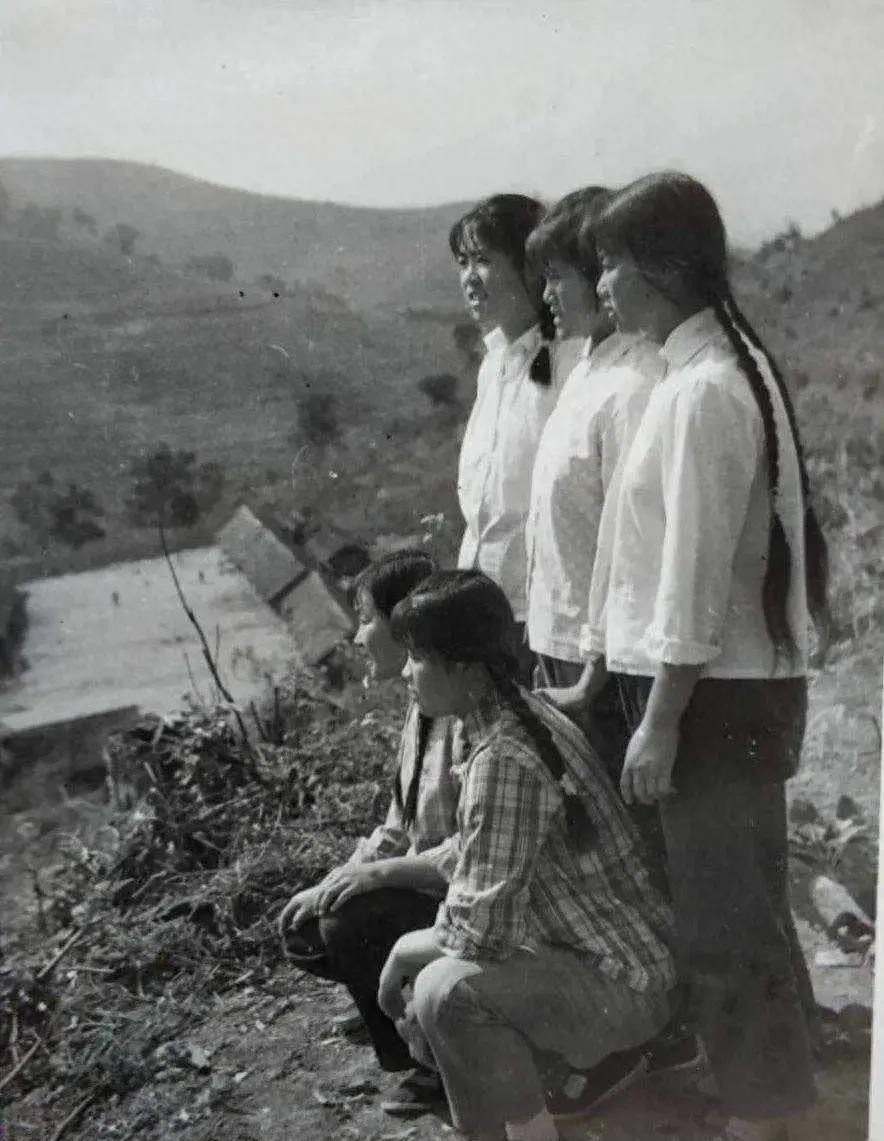

1978年,上海知青刘新返城前夕,妻女抱住他大腿,嚎啕大哭:“别丢我们!”哪料,刘新用力掰开妻女的手,扭头就走。谁知,30年后,刘新却拿着100万回来。 1978年,中国处于一个巨变的时代,正值改革开放的初期,社会结构和人们的命运都在这一年里有了巨大的转变。上海,这个东方的巨龙,正在慢慢苏醒。刘新,一个出生在上海的知青,年轻时被派往浙江的丰年林场,他带着为国家做贡献的梦想,含泪告别了他的妻子和年幼的女儿。 在林场的生活完全颠覆了刘新之前的城市生活。他初到林场时,一无所知,连最简单的农活都做不好。但林场的支书,陈支书是个热心肠的人。他不仅是林场的领导,还是一个乐于助人的老前辈。陈支书常带着刘新一起劳动,教他如何锄地、种植,甚至如何识别各种植物。在炎炎夏日,陈支书会指着满是汗水的刘新笑着说:“这汗水,是对自己成长最好的证明。” 一次偶然的机会,在陈支书家的一次聚餐中,刘新和陈晓彤,陈支书的女儿,有了更多的交流。陈晓彤,一个温婉而聪慧的女孩,她对刘新说:“你真的很勇敢,从大城市来到这里,完全是两个世界。”他们的谈话,让两人的心慢慢拉近。随后,陈晓彤常帮助刘新做一些力所能及的工作,两人在共同的劳动中渐渐培养了深厚的感情。 刘新在陈晓彤的陪伴下,不仅适应了农村生活,还在林场中找到了自己的价值。他和陈晓彤的感情也越发深厚,终于有一天,在一片金黄的稻田中,刘新对陈晓彤说:“晓彤,我想和你一起,无论未来怎样。” 陈晓彤含泪点头,她知道这是一个重要的承诺。 好景不长,当1978年的知青返城政策下达时,刘新面临了人生的一个巨大抉择。他知道,如果留在农村,他可能会失去更多的个人发展机会。 在一次深夜的长谈后,刘新痛苦地告诉陈晓彤:“晓彤,我必须回上海,那里有我未完成的事业。”陈晓彤虽然心如刀割,但最终还是支持了刘新的决定。 三十年的光阴如白驹过隙,但对于刘新来说,每一个日夜都充满了对过去的回味与思念。离开丰年林场的那一天,他的心里充满了矛盾与不安。尽管如此,他还是坚定地踏上了返回上海的列车,心中带着对未来的无限憧憬和对陈晓彤的深深歉意。 在上海,刘新开始了他的商业生涯。最初的日子并不顺利,他面对的是从零开始的挑战——没有资金、没有人脉、没有经验。然而,他的坚韧不拔和对成功的渴望驱使他不断前行。刘新白天在市场上奔波,晚上则一直到深夜在昏黄的灯光下策划业务。数年的努力终于让他在商界小有名气,从而逐渐扩展了他的业务版图。他的公司从一个小工厂发展成为一家知名的制造企业,产品远销国内外。 然而,即便事业如日中天,刘新的内心却始终无法平静。每当夜深人静,他的思绪总会不由自主地飞回那片遥远的林场,回到那个和陈晓彤并肩作战的日子。陈晓彤的笑容、她温柔的话语、还有那次她因为崴脚而他背她走过田间小路的情景,历历在目。刘新知道,无论他的财富积累到何种程度,都无法抹去他对陈晓彤的愧疚和思念。 终于,在他商业生涯达到巅峰之时,刘新决定回到丰年林场,用他的成功和积累的财富去弥补当年的遗憾。他想为陈晓彤和他们的女儿提供最好的生活,也希望用这种方式赎回他当年的离去。 刘新满怀复杂心情地返回丰年林场。当他的车子缓缓驶入那片熟悉的土地,一种久违的感觉涌上心头。他走在那些熟悉的小路上,每一块石头、每一棵树似乎都在诉说着过去的故事。但当他怀着激动的心情来到陈晓彤曾经居住的那个小屋前,却被当地的一位老邻居告知了陈晓彤已因病去世的噩耗。 这突如其来的消息如同晴天霹雳,刘新感觉自己的心瞬间被抽空了。他站在那里,久久无法动弹,心中充满了难以言说的痛楚和自责。他来得太晚了,晚到无法对陈晓彤说出那句藏在心底多年的“对不起”。 带着深深的悲伤和不甘,刘新找到了陈晓彤的女儿。面对这个他未曾谋面却骨肉相连的女儿,刘新语重心长地说:“这些年,我一直未能尽到一个丈夫和父亲的责任,今天我带着补偿来这里,希望能为你和你母亲过去的苦楚做些弥补。” 然而,他的女儿并没有接受他的好意。她冷冷地看着刘新,眼中满是不信任和怨恨:“你现在是富翁了,但这些钱对我们来说已经太迟。我不需要你的钱,也不想再见到你。” 这简短而冷漠的回应让刘新心如刀割。他意识到,有些错误一旦犯下,就再也无法弥补。他缓缓地离开了那个曾经充满温暖记忆的地方,留给自己无尽的悔恨和泪水。 刘新的故事是一个关于选择与后果的故事,也是一个关于时代与个人命运交织影响的故事。他的经历,如同那个波澜壮阔的年代,充满了起伏与变化。

不忘初心

始乱终弃的混蛋,还有脸回去,什么玩意啊?

云中漫步

造化弄人!

隔壁老王故事汇

什么狗屁文章

重重滴

扯淡呢!知青回城,配偶子女也可以一起回去的,只是不分配工作,不迁户口不吃公粮