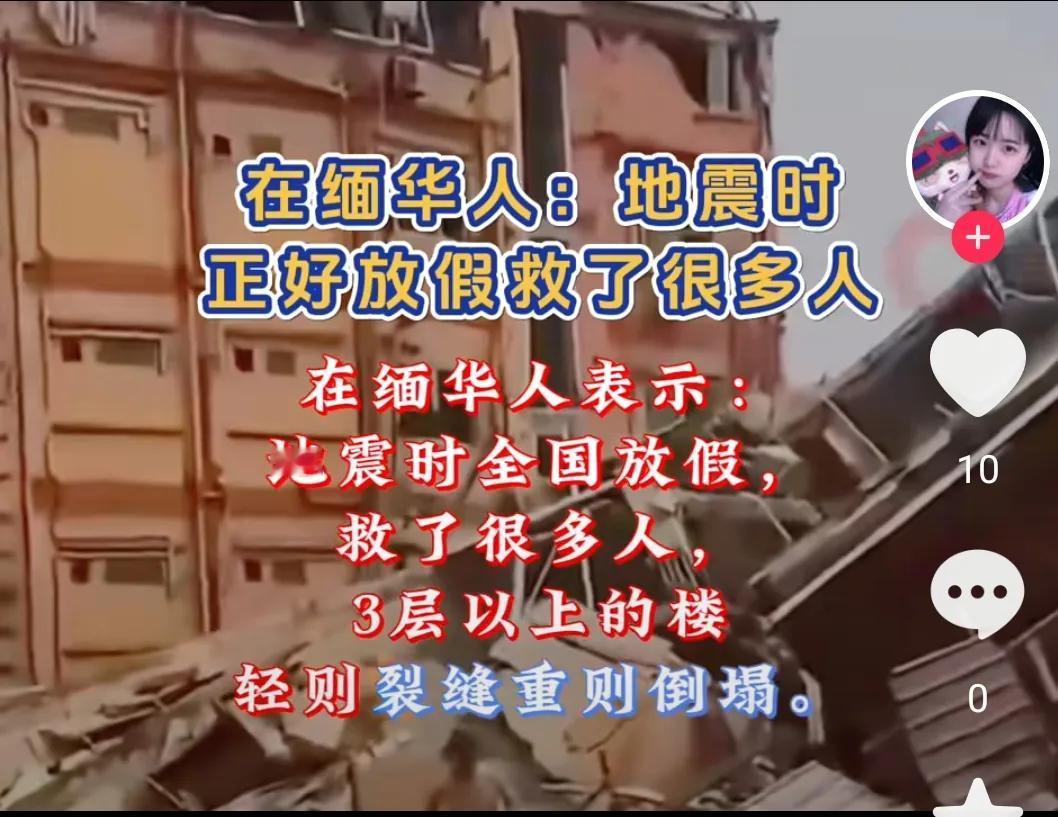

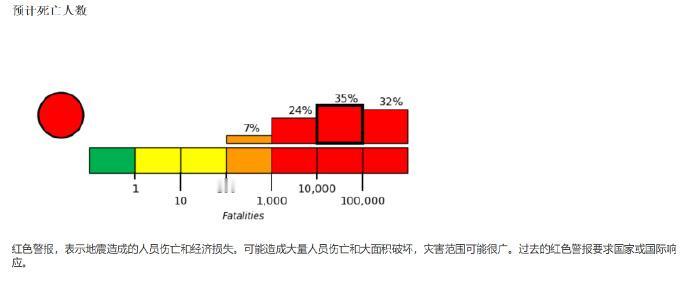

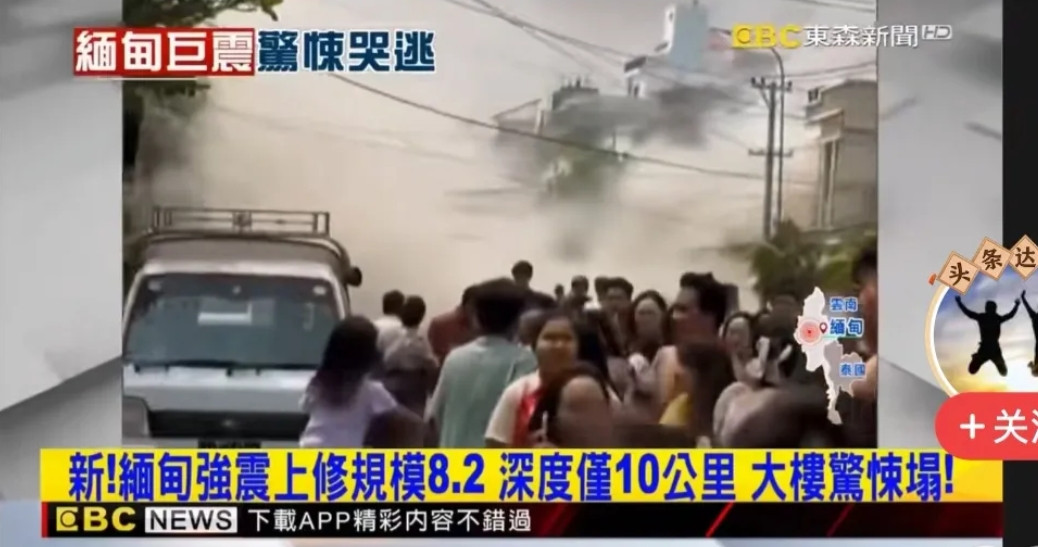

地震时全国放假竟成"救命符"?在缅华人:3层以上建筑成片倒塌,中国楼为何屹立不倒? 3月28日缅甸7.9级地震的幸存者名单上,"全国放假"意外成为关键变量。当震中曼德勒3层以上建筑成片倒塌时,放假让无数家庭躲过一劫。但这场灾难也撕开了一个残酷现实:在建筑抗震领域,中缅两国的差距比地震波更令人震撼。 一、放假背后的生死博弈 地震发生时正值缅甸传统节日"泼水节"假期,大量民众在户外欢庆。在缅华人陈先生回忆:"当时我正在乌本桥拍照,突然桥面剧烈晃动,桥身木头都在吱呀作响。"这种户外避险场景,与2008年汶川地震时北川中学2000名师生被埋形成强烈对比。数据显示,缅甸此次地震死亡人数超千人,但若非全国放假,伤亡可能翻倍。 二、建筑抗震的"代际鸿沟" 当曼德勒廉价酒店像积木般倒塌时,5公里外的中国援建酒店却纹丝不动。云南商会会长透露:"当地华人聚集的廉价酒店,很多用的是无梁楼板设计,抗震系数比30年老楼还低。"这种"死亡盲盒"式建筑,与中国"小震不坏、中震可修、大震不倒"的抗震标准形成鲜明对比。更讽刺的是,中国救援队携带的生命探测仪能穿透10米混凝土,而缅甸灾民还在用铁锹刨人。 三、中国基建的"抗震密码" 在震区,中国力量展现出硬核实力: - 预警系统:云南地震局与缅甸合作建设的"天枢"预警网,在震后2秒发出警报,救下1705人; - 建筑黑科技:中国援建的伊洛瓦底江大桥采用中承式刚性拱结构,抗8级地震; - 救援铁军:公羊救援队携带液压破拆机器人,5分钟切开15厘米钢筋,已救出37名幸存者。 四、防灾意识的"代际传递" 在缅中企负责人胡云的经历令人深思:"我从汶川地震报道中学到防震知识,地震时迅速组织70多名员工撤离。"这种"知识避险"模式,与缅甸民众缺乏应急演练形成反差。更值得关注的是,中国使馆连夜推送的《避险指南》被疯传,连"床头放瓶装水"的细节都标注清楚——这些本该是开发商砌进墙里的钢筋,如今成了救命稻草。 五、文明对话的"抗震启示" 这场灾难揭示了三个文明密码: 1. 制度韧性:中国汶川地震后建立的"Ⅰ级响应"机制,让救援队在48小时内抵达缅甸; 2. 技术输出:中国建筑科学研究院正帮助缅甸修订抗震规范,将设防烈度从6度提升至8度; 3. 命运相连:当缅甸少年敏登被救出时,他用中文说出"谢谢中国哥哥",让救援人员热泪盈眶。 在这场7.9级地震的裂痕中,中国的抗震技术与人文关怀,如同钢铁支架撑起了灾区希望。当缅甸用竹木结构重建家园时,中国援建的模块化抗震校舍已在曼德勒破土动工。这些蓝白相间的建筑,不仅是遮风避雨的港湾,更是中缅命运共同体的生动注脚。此刻,让我们为逝者默哀,为生者祈福,愿灾难成为文明进步的阶梯。跨国救援 中国力量 缅甸地震 命运共同体

★草上飞☆♥

能耐

静海

放假的重要性

用户10xxx04

有什么好吹的,中国也是接受了血的教训,加上经济科技实力飞涨才达到。一个战乱中的小国有什么可比性!

一呆再呆 回复 03-30 17:04

那国外有什么好吹的?

用户10xxx54

佛会佑你!