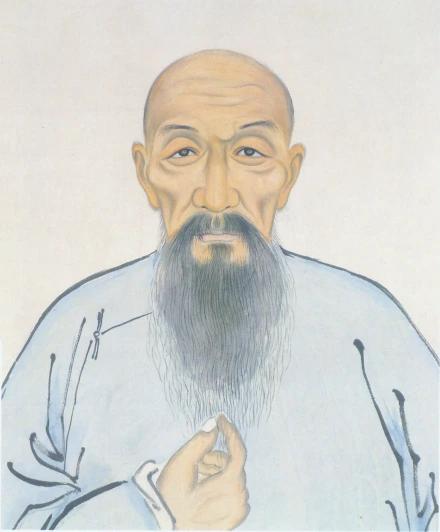

1864年,曾国藩部将李臣典在一名被俘虏的女官指引下,于南京天王府御苑挖开洪秀全墓,发现洪秀全遗体是用绣龙黄缎全身包裹,没有放进棺木,而且胡须和头发已经斑白,皮肤也尚有弹性。 1861年,随着安庆的失守,清军的目标直指天京。曾国藩时任两广总督,是这次军事行动的策划者之一。他选择了自己的九弟曾国荃来执行这一重要任务。曾国荃,人称曾老九,也有“曾铁桶”之称,这一绰号源自他擅长围困战术,能够将敌军紧紧围困,形成铁桶般的防线,不留任何漏洞。 1862年5月,随着太平天国与清朝的战事逐渐升级,曾国藩指挥湘军发起了对天京(南京)的全面围攻。为实现这一目标,他精心部署了三路军队进行包围和进攻。曾国荃带领的三万陆军沿长江东下,最终在雨花台地区驻扎,形成南面的攻击阵线。同时,彭玉麟指挥的一万水师在护城河口埋伏,封锁了城市的水路。曾国藩还调动了左宗棠和李鸿章在浙江和苏南开辟战场,形成对太平天国的进一步牵制。 这种策略将天京围困得水泄不通,形成了陆军和水师的双重封锁。太平天国领导人洪秀全在接到前线紧急消息后,立即下令原本正准备攻取上海的忠王李秀成回师救援。李秀成于是放弃原计划,迅速从苏州调集包括侍王李世贤和护王陈坤书在内的十三位王和数十万军队,赶往东坝集结,准备解围。 在紧张的围攻与反攻中,李秀成与其部队尝试突破曾国荃在雨花台的防线。然而,曾国荃利用其精湛的围城战术,使得太平军在持续了半个月的攻势后仍未能取得突破。太平军在雨花台的尝试以失败告终,不得不撤回。 同时,在苏浙战场上,太平军同样遭遇挫败。在撤离雨花台后,洪秀全又指示李秀成尝试北上渡江,以“进北攻南”战略迫使曾国荃撤军。但太平军在皖中六安一带遭遇饥荒,大量兵力因饥饿和疾病损失,迫使李秀成最终无奈回撤至苏州。 1863年6月,清军在曾国荃和彭玉麟的领导下继续加大攻势。彭玉麟成功攻占了长江航道的关键军事据点九洑洲,而曾国荃则坚守雨花台并封锁了天京南门和西门。湘军同时还在东门持续挖掘地道,以及在北面的下关江面形成封锁,四面围困的局势让天京成为了一座真正的孤城。 天京城内,随着供给线的断裂和城内饿殍遍地,太平天国的处境变得极为困难。李秀成最终不得不面对这一残酷现实,尽管他试图劝说洪秀全放弃天京,但未能改变洪秀全的决心。 1864年初,天京城的防御已日益岌岌可危。湘军在曾国荃的带领下,加紧了对城外两个关键防御点—天堡城和地堡城的攻击。 尽管具备易守难攻的地理优势,天堡城还是在1864年2月28日不敌湘军的持续炮火和攻势,最终陷落。四个月后,地堡城也告失守。 湘军在攻占这两座城堡后,并没有停止进攻的脚步。他们在李臣典的指挥下,开始秘密挖掘地道,其位置选择在太平门附近,直通天王府,旨在用炸药爆破法从城下攻入。6月14日,地道终于挖通,湘军在城墙最厚实的部位—高60英尺、厚40英尺的段落安置了68000磅的炸药,准备一举破城。 7月19日中午,当炸药引爆,巨大的爆炸声让整个天京城摇动,太平门的高大城墙被炸开了大口,形成了进攻的突破口。 随着城墙的倒塌,湘军如洪水般涌入天京城,守军在李秀成的带领下虽然奋力抵抗,但终因寡不敌众,在激战三小时后,随着夜幕的降临和城墙的相继破败,太平军终告失败。李秀成在方山被俘,标志着太平天国的最终覆灭。 按照军事惯例,湘军在城破后获准在天京城内进行为期三日的劫掠。天王府、信王府、勇王府这些地方最先被洗劫一空,随后这些宏伟的府邸被大火焚毁,化为灰烬。 在士兵们疯狂掠夺城中财富的同时,湘军的首领曾国荃面临的首要任务是找到太平天国的领导者洪秀全。然而,尽管他们搜遍了整个城市,洪秀全的踪迹依旧无法确定。 直到7月30日,他们才从一名黄姓宫女处得知惊人的消息:洪秀全已在一个月前,即6月1日因疾病去世。这一消息使得曾国荃的搜寻行动立即转向确认这一信息的真实性。 曾国藩部将李臣典在一名被俘虏的女官指引下,于南京天王府御苑挖开洪秀全墓,发现洪秀全遗体是用绣龙黄缎全身包裹,没有放进棺木,而且胡须和头发已经斑白,皮肤也尚有弹性。随后,遗体被送往南京城外的雨花台,由曾国荃的兄长,曾国藩亲自进行验尸。 站在洪秀全的尸骨前,曾国藩心中充满了复杂的情感。经过十一年的残酷战争,两位从未面对面交锋的对手,最终以这种方式相遇。 最终,曾国藩于1864年8月1日下令将洪秀全的遗骨焚烧,意在彻底消除太平天国的遗迹。 与此同时,洪秀全的儿子洪天贵福的命运也步入了悲惨的一章。在天京城破灭的混乱中,忠王李秀成牺牲自己的逃生机会,将自己的忠马让给了幼主洪天贵福以助其逃脱。然而,命运的残酷不仅让李秀成自己被俘并最终被杀,三个月后洪天贵福也在江西石城被清军捕获。11月18日,年仅15岁的洪天贵福遭到了残忍的凌迟处死,将这段血腥的历史划上了沉痛的句点。

![太平天国洪秀全在国外火了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12996820769509865548.jpg?id=0)