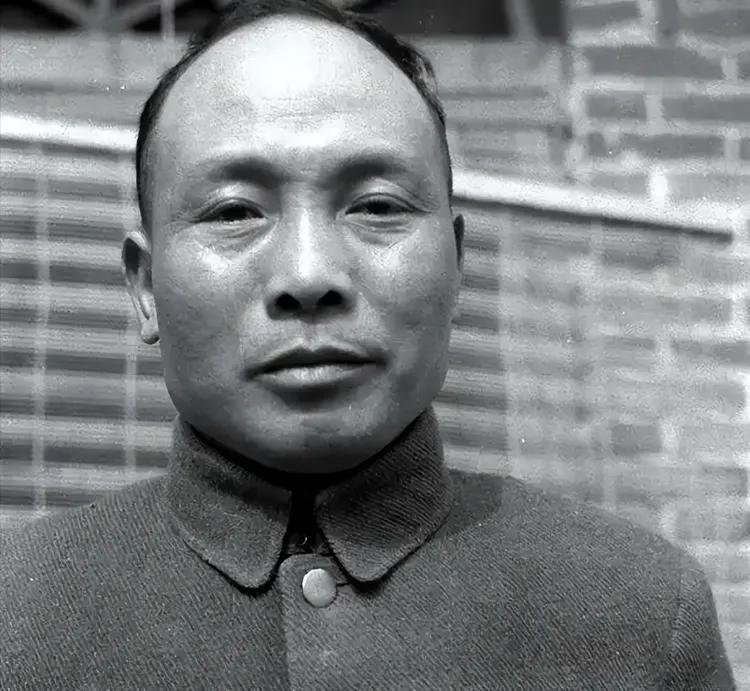

1944年11月,汪精卫在日本名古屋医院医治无效死亡后,曾给蒋介石留下一条遗言:希望能允许他葬在南京中山陵上! 1935年1月1日,汪精卫冒着生命危险,挺身而出替蒋介石挡下了一次刺杀。就在蒋正在出席庆祝新年活动时,一名刺客突然冲出人群,举枪瞄准了蒋介石。千钧一发之际,汪精卫挡在了蒋的身前。枪响了,三颗子弹射入了汪的身体。鲜血染红了他的衣襟,也见证了这份至死不渝的友谊。 汪精卫与蒋介石的交情,可以追溯到他们年轻时在日本留学的岁月。彼时,两人都是热血青年,怀揣着救国救民的理想。他们一同参加了反清革命活动,建立了深厚的革命情谊。后来,汪精卫追随孙中山先生,出任国民党要职。蒋介石则从黄埔军校校长一步步成长为国民党领袖。尽管两人在政治立场上有分歧,但他们的私交却从未间断。 九一八事变后,中日矛盾日益加剧。卢沟桥事变爆发,全面抗战拉开序幕。在这个存亡绝续的危急关头,汪精卫却做出了一个令人匪夷所思的决定——他背叛了国家民族,投靠了日本侵略者。1940年,汪在日本扶持下成立了伪国民政府,沦为了十足的汉奸卖国贼。对于昔日挚友的叛变,蒋介石感到无比愤怒和悲哀。从此,两人走上了完全对立的道路。 在抗战最艰难的岁月里,蒋介石坚持抗日到底的立场,领导全国军民浴血奋战。而汪精卫却为日本侵略者殚精竭虑,助纣为虐。他不但怂恿日军发动更疯狂的进攻,还积极配合日本在占领区实施奴化教育和经济掠夺。汪伪政权的存在,给中国抗战带来了巨大的困扰和伤害。曾经并肩作战的两个人,如今却站在了敌我矛盾的两端。是什么让汪精卫堕落到这般田地?权力的诱惑?利益的驱使?还是理想的迷失?每每想到往昔好友的变故,蒋介石心中都充满了唏嘘和感慨。 战争让多少人失去了生命,战争也改变了多少人的初心。昔日的生死之交,转眼成了不共戴天的仇敌。抗战的炮火,不仅摧毁了万千家园,也切断了汪蒋两人的友谊。当年的挚友,已经回不到从前了。每当蒋介石想起1935年汪精卫为自己挡枪时的情景,心中总会泛起阵阵苦涩。往事不堪回首,往日情谊已成过眼云烟。纵观汪精卫的一生,不禁令人扼腕叹息,也激发了世人对人性的深刻反思。 1944年11月,潜伏在日本名古屋医院的汪精卫病入膏肓,奄奄一息。在弥留之际,他嘱咐长子汪文婴秘密联系宋子文,请其转交给蒋介石一封至关重要的信函。信中,汪精卫恳请昔日好友看在旧情的份上,允许自己死后安葬在南京中山陵。 宋子文接到汪文婴的请求后,陷入了深深的矛盾之中。他虽然对汪的所作所为深恶痛绝,但毕竟与其有着多年的交情。 况且临终遗愿,于情于理都不好拒绝。思虑再三,宋子文还是将这封信转交给了蒋介石。同时,他也向蒋介石表达了自己的顾虑。 毕竟,汪精卫是臭名昭著的汉奸,若让他葬入中山陵,恐怕会引起民愤,损害政府形象。 蒋介石拆阅来信后,一时也陷入了沉思。众所周知,他曾明确表态,身为汉奸的汪精卫绝无可能入葬中山陵。可是,昔日挚友临终的请求,又怎能轻易拒绝? 蒋介石回想起当年汪精卫舍身挡枪救自己的情景,心中五味杂陈。他虽对汪的背叛耿耿于怀,却也不得不承认,自己还欠了他一条命。 蒋介石做出了一个折中的决定。他下令将汪精卫安葬在中山陵西南方的梅花山上。梅花山虽与中山陵为邻,却也保持了一定的距离。蒋介石希望借此表达自己既念及旧情、给予最后的尊重,又不让汪葬入国父陵寝、以示惩戒的微妙立场。 汪精卫的遗体在日本经过防腐处理后,被其亲信运回国内。一场声势浩大的葬礼随即举行。据悉,整个葬礼花费高达140万元,而汪伪政权的余孽们竟然还趁机中饱私囊,上报的费用达到了240万之巨。即便在弥留之际,汪伪集团的贪婪本性也没有丝毫改变。 有人不解,为何蒋介石要将这样一个臭名昭著的汉奸葬在梅花山上?对此,蒋介石曾对妻子宋美龄解释道:一来,这是出于对旧情的一点念想,体现自己宽宏大量、容人之量的胸襟;二来,他也是想借此激起民众对汉奸汪精卫的憎恶之情,让人们知道这个卖国贼葬在离国父陵寝不远的地方,是对民族英雄的一种亵渎。 果不其然,抗战胜利后,随着汪精卫勾结日寇的累累罪行被公诸于众,民愤沸腾,群情激奋。人们纷纷要求将汪精卫的墓迁出梅花山。蒋介派何应钦前往梅花山,对汪墓实施"炸墓、焚尸、扬灰"的彻底清洗。一代伪首领,终以骨灰被鼓风机吹散告终。从国人心中彻底抹去。 事后,孙科接管梅花山,对汪墓旧址进行了重新规划。起初,他在此地种植了一片葡萄架,供人休憩。后来,他又下令修建了一座"观梅轩"亭子。至此,曾被视为国士的汪精卫,终究没能如愿以偿地长眠在国父陵旁。与之形成鲜明对比的,是成千上万牺牲在抗日战场上的无名英雄。虽然他们连个像样的坟墓都没有,但他们的丰功伟绩,永远铭刻在中华民族的史册上,万世不朽!