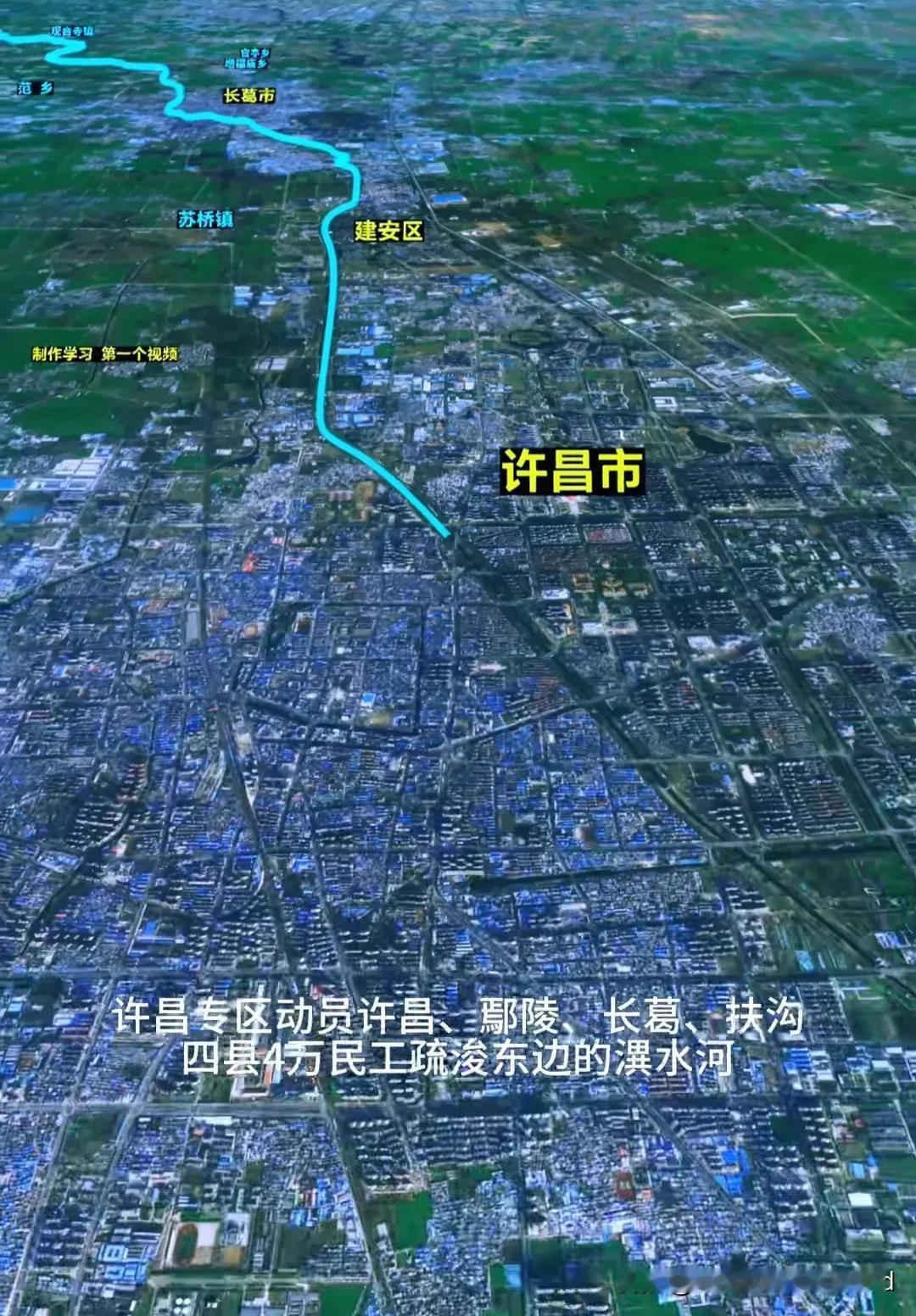

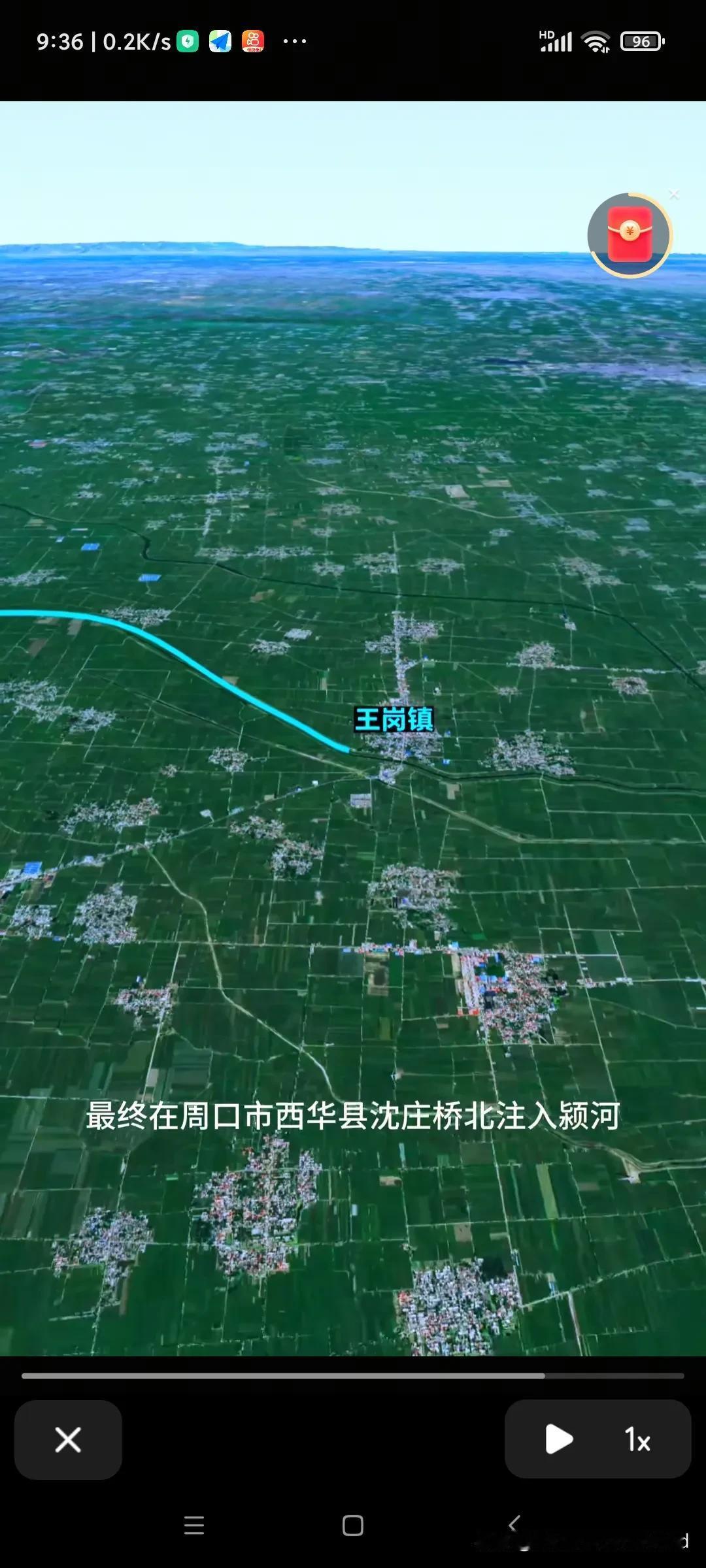

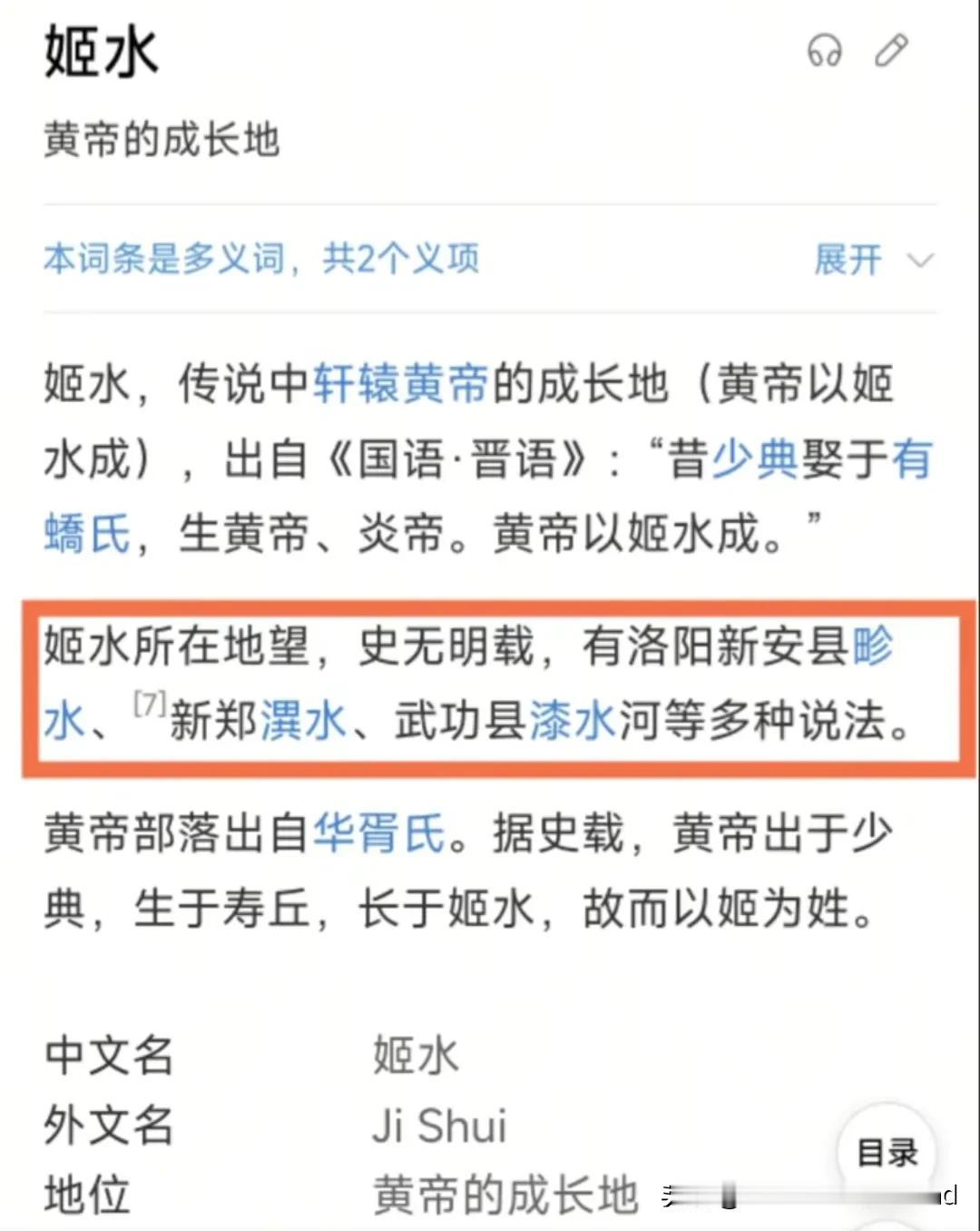

河南新郑改潩水河为姬水河, 使黄帝故里之争更加有趣。 从而又引发黄帝陵的争议。 现代改历史河流名称, 以附和黄帝长于姬水的历史记载。 其实,这是当代文化资源竞争的缩影。从历史文献、考古发现到官方认定,这场争议的核心并非简单的“真假”之争,而是如何理解中华文明的形成逻辑与现代文化传承的路径选择。 一、黄帝陵的多元叙事:历史记忆的层累与重构 黄帝陵的多元存在并非偶然,而是中华文明“层累形成”的典型案例。据《史记·五帝本纪》记载,黄帝崩葬桥山,但“桥山”的具体方位并未明确,为后世留下了阐释空间。陕西黄陵县桥山因《史记》记载与历代官方祭祀被视作“正寝”,其依据不仅包括文献记载,更有桥山古柏群中树龄超五千年的“黄帝手植柏”等物证。而河南灵宝铸鼎原、甘肃正宁黄帝冢等地则依托地方文献与民间传说,形成了“官方叙事”与“民间记忆”的双重脉络。 这种多元格局在考古学上亦有印证。陕西黄陵桥山周边发现仰韶文化、龙山文化遗址,出土的彩陶、石器与黄帝时代传说形成呼应;河南灵宝铸鼎原的仰韶文化庙底沟类型遗址,其大型聚落布局被推测为黄帝部落中心;甘肃正宁黄帝冢所在的子午岭地区,则发现仰韶文化晚期墓葬群,暗示黄帝部落与西部族群的融合。这些考古发现虽未直接证明陵寝真伪,却共同勾勒出黄帝部落活动的广阔图景。 二、黄帝故里的唯一性争议:历史文献与现代建构的碰撞 河南新郑自称黄帝故里的核心依据,源自汉代以来的文献记载与地方祭祀传统。据《水经注》《帝王世纪》等文献,新郑被指为黄帝出生地“轩辕丘”,并自清明代起建轩辕故里祠。2006年,新郑黄帝故里被列为全国重点文物保护单位,黄帝祭典入选国家级非物质文化遗产,2024年文化和旅游部更正式备案其拜祖大典。这些官方认定强化了新郑作为黄帝故里的权威性。 然而,学界对新郑黄帝故里的质疑从未停歇。有学者指出,“黄帝都有熊”的说法最早见于晋代皇甫谧《帝王世纪》,且皇甫谧本人亦以“或曰”存疑,属于孤证。新郑境内缺乏与黄帝时代对应的大型聚落遗址,而陕西渭水流域与陕北地区却发现仰韶文化特大型聚落(如耀县石柱塬遗址300万平方米)及龙山文化石峁古城(400万平方米),更符合黄帝作为部落联盟中心的特征。此外,陕西黄帝陵自汉代起即为国家祭祀场所,明清两代帝王遣官致祭达44次,而新郑从未举行过国祭。 三、祭祀活动的分野:官方仪式与民间信仰的互补 河南新郑与陕西黄陵的祭祀活动,本质是“拜祖”与“祭陵”的文化分野。新郑黄帝故里拜祖大典以“同根同祖同源”为主题,侧重全球华人的寻根认同,其仪式融合传统礼乐与现代传播,成为“文化搭台、经贸唱戏”的典型案例。 陕西黄陵的清明公祭轩辕黄帝典礼,则延续千年官方祭祀传统。自唐代起,黄帝陵祭典被纳入国家礼制,宋代整修陵庙,明清颁布保护圣旨,形成“中华第一陵”的独尊地位。2025年施行的《陕西省黄帝陵保护条例》更将其定位为“中华文明精神标识”,强调“溯源寻根、凝心铸魂”的政治象征意义。这种官方祭祀的庄重性,使其成为凝聚民族共识的核心载体。 四、争议背后的文化逻辑:资源竞争与认同建构 黄帝文化的争夺,实质是地方经济与文化话语权的博弈。陕西黄陵县依托黄帝陵发展文化旅游,2020年旅游收入突破30亿元,占全县GDP的17.8%;河南新郑则通过黄帝故里拜祖大典,推动“老家河南”品牌建设,2023年拜祖大典关联活动包括全球豫商大会、黄帝文化国际论坛等,形成“文化+经济”的复合效应。 这种竞争在学术层面亦有体现。新郑通过举办“姬水河文化学术研讨会”,将境内潩水河附会为黄帝“姬水”,并重构历史地理叙事;陕西则依托考古发现,强调陕北地区作为黄帝部落核心的可能性。两地学者的争论,折射出历史研究与地方利益的复杂纠葛。 五、超越真伪的文明启示 黄帝陵与故里的争议,不应被简化为“真假”之争,而应视为中华文明“多元一体”的生动体现。正如考古学家苏秉琦所言:“黄帝是传说时代的人物,但其反映的社会变革是真实的”。从历史人类学视角看,黄帝作为“人文初祖”的符号意义,远超具体陵墓或故里的地理坐标。 在全球化背景下,这种争议更凸显文化认同的复杂性。陕西黄帝陵的官方祭祀与新郑黄帝故里的民间拜祖,共同构成了“国家记忆”与“民间记忆”的互补体系。 黄帝陵与故里的争议,是中华文明在现代语境下的自我对话。它既是历史层累的产物,也是文化资源竞争的结果。 当陕西黄陵的古柏群在春风中摇曳,当新郑黄帝故里的拜祖大典点燃全球华人的寻根热情,共同编织着中华民族的精神原乡。或许,这场争议的终极意义,不在于判定真伪,而在于唤醒我们对文明起源的敬畏,以及对文化传承的责任。 新郑将潩水改姬水的文化学术研讨会, 附和黄帝长于“姬水”,就显得不是那么重要了。