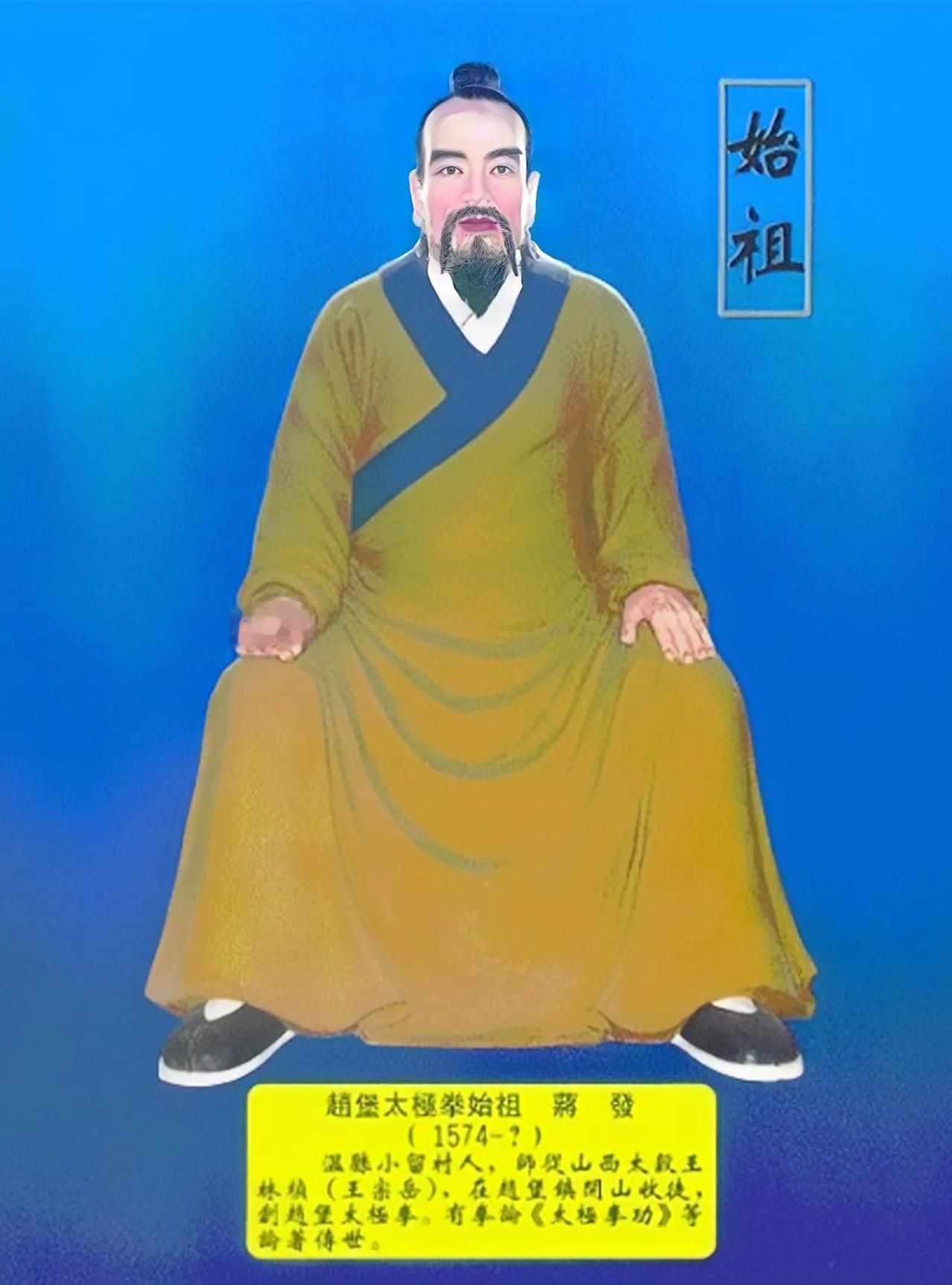

陈式太极拳源流考:从张三丰到陈王廷的武学传承 太极拳作为中国武术的代表性拳种,其源流传承历来备受关注。在众多流派中,陈式太极拳以其刚柔并济的独特风格闻名于世。根据《陈氏家谱》《太极拳论》等典籍记载,结合民间口传谱系,我们可以勾勒出一幅跨越三百年的武学传承图谱。 一、太极之源:张三丰与武当传承 据武当派典籍《张三丰全集》记载,元末明初的道士张三丰观"蛇鹤相斗"而悟得阴阳变化之理,创编太极十三式。其核心要义包含"掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠"八法与"进、退、顾、盼、定"五步,形成"八门五步"的武学体系。 张三丰弟子刘古泉(约1368-1424)继承衣钵后,将武当内家拳法与道家导引术结合,开创养生与技击并重的修炼体系。明嘉靖年间,王宗岳(1526-1580)得刘古泉一脉真传,著《太极拳论》,首次系统阐释"虚领顶劲""气沉丹田"等核心理论,为后世太极拳奠定哲学基础。 二、陈王廷创拳:融合太极与家传武学 明末清初,河南温县陈家沟陈王廷(1600-1680)成为关键传承者。据《温县县志》记载,陈王廷早年任乡兵守备,精通家传"炮锤"——一种以刚猛著称的战场搏杀术,特点在于爆发力强,动作如连珠炮发。 通过蒋发(王宗岳弟子)得授太极十三式后,陈王廷耗时二十余年进行武学整合: 技法融合:将炮锤的"缠丝劲"与太极的"螺旋劲"结合,形成独特的"缠丝螺旋劲" 动作改造:保留炮锤的震脚、发劲动作,融入太极的弧形运动轨迹 理论创新:提出"阴阳互济,刚柔相含"的修炼原则,著《拳经总歌》 这种创新使陈式太极拳形成"柔时如抽丝,刚时如放箭"的独特风格,至今陈式老架二路仍保留"裹鞭炮""连珠炮"等炮锤遗韵。 三、传承谱系与流派分化 自陈王廷后,陈式太极拳在陈家沟秘传七代,形成严谨的传承脉络: 张三丰 → 刘古泉 → 王宗岳 → 蒋发 → 陈王廷 → 陈所乐 → 陈申如 → 陈长兴 → 杨露禅 关键节点解析: 陈所乐(1657-1732):将拳术与《易经》结合,完善"以柔克刚"理论体系 陈申如(1725-1795):创编"小架"套路,强调内气运行 陈长兴(1771-1853):打破"传内不传外"祖训,收河北杨露禅为徒 杨露禅(1799-1872):将陈式拳法改良为杨式太极拳,推动太极拳走向全国 四、历史争议与考证 关于早期传承存在三点学术争议: 张三丰创拳说:黄宗羲《王征南墓志铭》称拳法起于宋张三峰。 争议 蒋发传拳说:赵堡太极拳谱记载蒋发传邢喜怀、陈王廷。陈王廷是蒋发的二徒弟。 陈家家谱记载,蒋发是陈王廷家的长工。 考古发现证实陈家沟明代已有演武遗迹,2007年出土的《陈氏家乘》更明确记载:"陈奏庭(王廷)于明末创太极拳,以阴阳开合之理,运刚柔化发之劲。" 五、武学遗产与当代价值 陈式太极拳的创编体现三大智慧: 军事与养生结合:战场搏杀术转型为养生功法 道家与儒家交融:道家丹道修炼与儒家伦理结合 传统与创新并举:保留炮锤刚劲的同时发展螺旋缠丝 如今全球超过3亿人习练太极拳,陈式太极拳作为根源性流派,其"一动无有不动""劲断意不断"等原则,更被现代运动科学证实符合人体力学原理。2020年太极拳列入人类非遗名录,印证了这项古老武学的永恒生命力。 附图:陈式太极拳传承图谱 张三丰(元末明初) │ └─刘古泉(明初) │ └─王宗岳(明嘉靖) │ └─蒋发(明万历) │ └─陈王廷(1600-1680) │ ├─陈所乐(1657-1732) │ │ │ └─陈申如(1725-1795) │ │ │ └─陈长兴(1771-1853) │ │ │ └─杨露禅(1799-1872)→ 杨式太极拳 │ └─陈汝信(同辈分支)→ 赵堡太极拳 此谱系融合《陈氏家谱》《太极拳谱考》等文献,虚线表示可能存在分支传承,实线为主流传续。这段跨越六个世纪的武学传承,见证着中华武术的生生不息。