蒋介石在大庭广众之下,否定李宗仁的意见,这使本来就窝着一肚子火的李宗仁火上浇油,他不由拍案而起。

提起李宗仁,人们首先想到的是台儿庄战役。这场战役是中国抗日战争以来正面战场上的首次重大胜利,极大鼓舞了全国士气,也奠定了李宗仁的名将地位。然而,他的政治成就同样不容忽视。北伐之前,他致力于两广统一,为北伐创造了基础,促成了全国统一。

在主政广西期间,他提出“建设广西”的计划,推动教育、经济和交通等多方面的改革,使广西成为民国时期的“模范省”。抗战时期,他与蒋介石化解分歧,共同对外,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。

李宗仁是近代中国的一位传奇人物,从一个普通农家子弟成长为桂系领军人物,最终登上代总统之位。他的一生波澜壮阔,虽功勋卓著,却对自己评价谦逊,曾说“幼无天才,长无特长”。他的少年经历与这一评价不无关系。

1891年,李宗仁出生于广西桂林临桂县一个普通农户家庭。家里有二十多亩田地,养活一家十口人,生活拮据。6岁时,他在父亲的私塾开始读书,学习《三字经》《百家姓》和《幼学诗》。然而,这些枯燥的内容对年幼的李宗仁毫无吸引力,再加上父亲严厉管教,他对读书心生厌倦,经常借口离开课堂。

后来,在父亲朋友的推荐下,他进入临桂县城的新式小学就读。学校开设数学、英文等课程,这些科目在私塾中从未涉及,因此让他感到吃力。即使是熟悉的国文课,他也学得一知半解。此外,他因衣着寒酸、举止土气,经常被同学嘲笑为“乡下的傻瓜”,这段经历对他的成长影响深远。

1949年12月5日,香港启德机场细雨绵绵。李宗仁站在机场大厅的玻璃窗前,望着停机坪上即将载他前往美国的银色客机。四个月前那场在广州的激烈争执,成为他与蒋介石最后一次面对面的交锋,也成为国民党政权分崩离析的转折点。

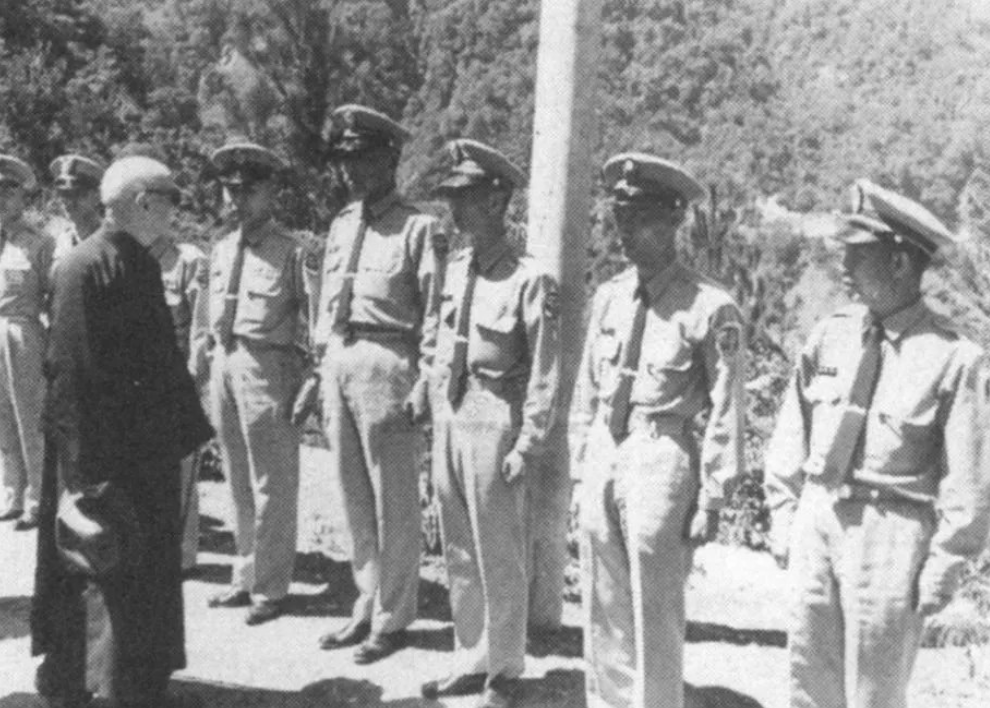

时间回到1949年8月初,广州中华北路的总统府内气氛凝重。大院里停满了军用吉普车,警卫们神情紧张地来回巡视。李宗仁以代总统的身份召开了一次重要的军事会议,出席会议的包括已经下野的蒋介石、国防部长顾祝同等军政要员。会议的主要议题是如何应对即将南下的解放军,为广州布防。

顾祝同在会上首先发言,建议抽调五个军的兵力布防大庾岭一线,试图在这道天然屏障前阻挡解放军的进攻。这个提议立即引起了与会者的热烈讨论。有人认为这是最后的机会,必须全力以赴;也有人担忧兵力分散会导致其他战线崩溃。

就在讨论逐渐白热化的时候,李宗仁提出了自己的看法。他认为广州作为当时国民政府的所在地,具有特殊的战略地位,五个军的兵力远远不够。他提议从福建战线调遣两个军增援广州。这个建议一出,立刻在会场上引起了骚动。

而一直沉默的蒋介石,此时突然打断了讨论。他态度强硬地表示,福建的战略地位不容动摇,一个士兵也不能调走。他还特别强调了台湾在未来军事部署中的重要性。这番表态无异于公开否定了李宗仁的权威。李宗仁再也按捺不住心中的怒火,他猛地拍案而起。

1938年3月,台儿庄战役成为李宗仁一生中最辉煌的时刻之一,他率领装备落后的杂牌军击败了来势汹汹的日军,这场战役背后有着鲜为人知的故事。西北军将领庞炳勋与李宗仁本属不同阵营,李宗仁得知庞炳勋虽年近花甲却作战经验丰富,亲自前往徐州与其谈心,坦言愿为保卫祖国与他同赴沙场。

庞炳勋深受触动,承诺全力与日军死战。李宗仁随即请求蒋介石批准扩编庞炳勋的部队,并补充后勤装备。战斗中,庞炳勋果然不负所托,亲率士兵阻击日军,粉碎了敌人企图会师台儿庄的计划,为最终胜利奠定了基础。张自忠与庞炳勋因旧怨在战场上互不相助,导致临沂险些失守。李宗仁不辞辛劳说服张自忠以大局为重。张自忠感念李宗仁的恩情,也被其家国大义打动,最终率军解除了临沂危机。

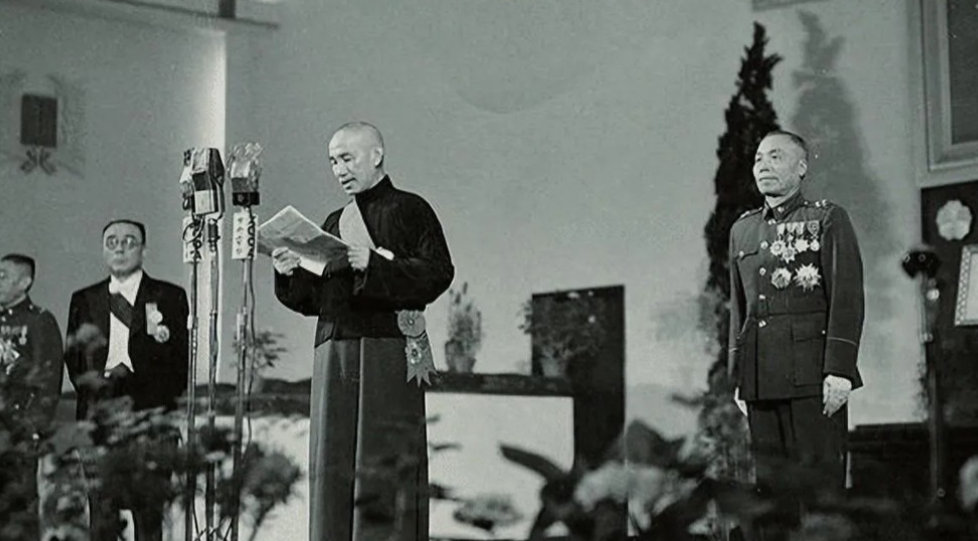

作为国民党内部举足轻重的人物,李宗仁领导的桂系势力是不可忽视的力量。解放战争结束后,蒋介石撤往台湾。李宗仁意识到,若随蒋赴台,自己的安危将难以保障,于是借口赴美避祸。然而,身在美国的李宗仁仍未摆脱台湾特务的监视,感到孤独和失望。抗美援朝胜利后,他的态度逐渐发生转变,认识到台湾问题是中国的内政,公开呼吁美军撤离台湾海峡。

李宗仁的态度转变引起了中共的关注。通过程思远的劝说,李宗仁逐渐认识到回归祖国的重要性。1965年,他突破重重阻碍回到大陆,表达了为新中国建设贡献力量的愿望。鉴于其年事已高及特殊身份,中央没有安排具体职务,而是让其在北京安度晚年。

1966年国庆节,毛泽东邀请李宗仁登上天安门城楼,这是两人的最后一次会面。1968年,李宗仁因直肠癌住进北京医院,病情日益恶化。在生命的最后时刻,他写信给毛泽东和周恩来,深切表达对回归祖国选择的自豪和对未归国国民党人前途的期盼。他在信中写道:“我深感成为中国人民的一分子是无比的光荣。在我生命的最后一刻,仍希望那些留在台湾和海外的国民党人能像我一样,回归祖国的怀抱。”