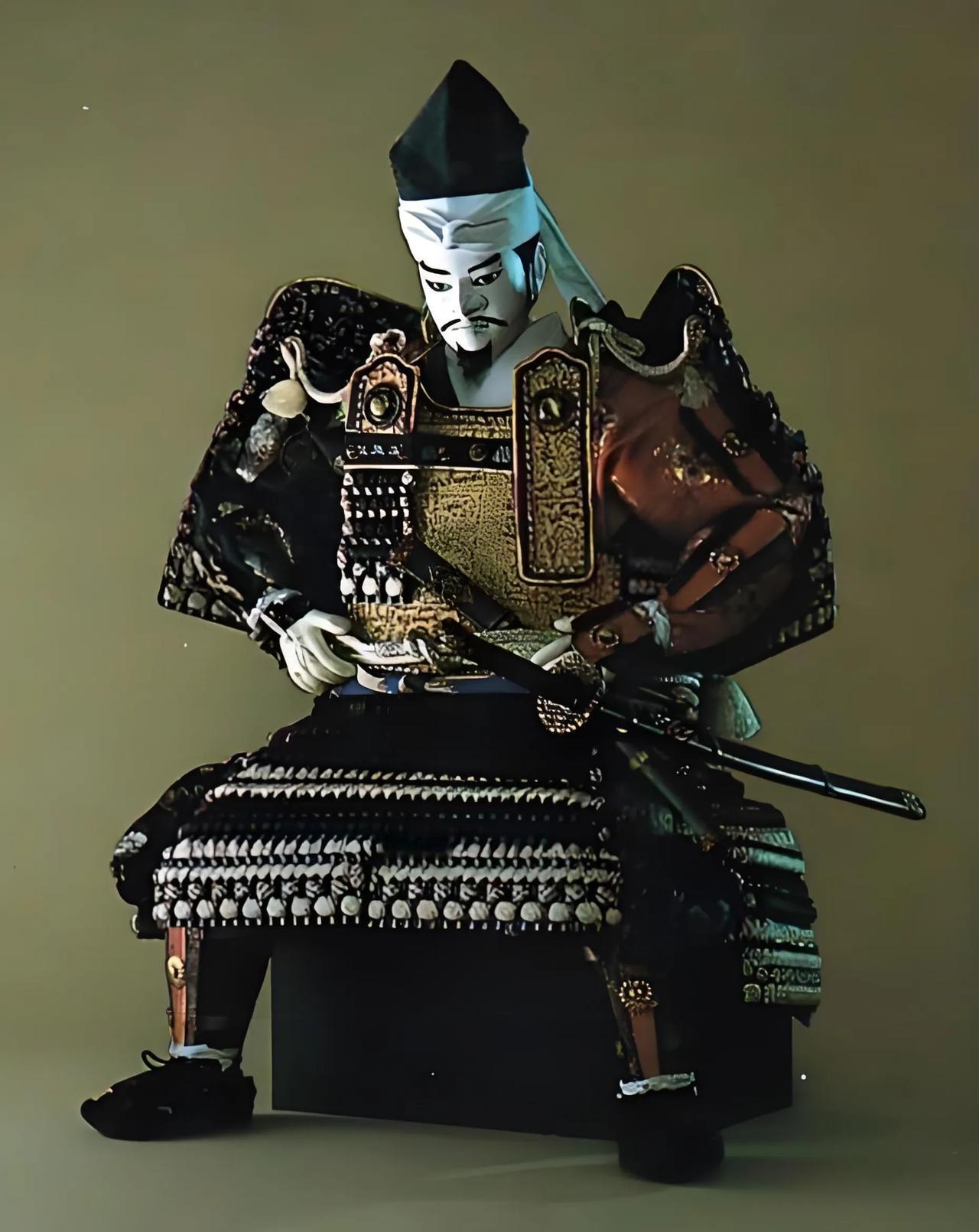

张灵甫为何非要躲进孟良崮大山?如果向黄百韬和李天霞靠拢,或有一线生机。 向谁靠拢,那谁就是张灵甫的救命恩人了,张灵甫桀骜不驯,不会低头。 自己驻扎孟良崮,其他人来反包围,若成功,自己就是首功。 张灵甫看不起黄百韬杂牌身份,和李天霞又有矛盾,在一开始的路线选择,就注定了失败。 1947年,山东战场的国民党军队在这里集中部署了“五大主力”中的“三大主力”,其中最为强大的便是张灵甫所率领的整编七十四师。 与之对抗的,则是由陈毅与粟裕指挥的华东野战军。 在之前的多场战斗中,陈粟的部队在面对张灵甫的整编七十四师时屡屡吃亏。 特别是在涟水、淮阴等地,华东野战军全力以赴,却未能取得胜利。 此时,国民党军队的士气高涨。 国民党军方对张灵甫的战功颇为看重。 解放军经过深思熟虑,粟裕决定彻底歼灭张灵甫的整编七十四师。 粟裕的计划从一开始便着眼于包围和消耗敌军。 张灵甫并未意识到即将面临的是一场生死决战。 直到解放军突破了整编七十四师后方的重要补给点垛庄,张灵甫才警觉到事有蹊跷。 他依然未能及时调整自己的战略,继续向前推进。 但在接下来的几天内,张灵甫却发现与友军的联系逐渐断裂。 汤恩伯却坚决要求他攻占坦埠。 在失去与友军的联系后,张灵甫最终决定退守孟良崮。 孟良崮地势险要,虽然海拔仅有575米,但其位置却在敌军包围圈的中心地带。 整编七十四师在此集结。 外面的包围圈,总计多达50万兵力。 另一方面,张灵甫的整编七十四师与其他国民党部队之间的关系复杂。 尤其是在战争初期,整二十八师与整七十四师的配合作战遭遇到种种不愉快。 整编八十三师的李天霞曾被视为张灵甫的竞争对手。 在关键时刻,张灵甫的求援请求得不到及时响应。 张灵甫孤军奋战。 即便如此,汤恩伯也在关键时刻转而选择撤退。 整编七十四师的后勤补给日渐匮乏,水源被切断,粮草紧张。 到5月,张灵甫部队的生存空间已被压缩到极限。 张灵甫虽然一度在山洞中写下遗书,指责友军的不作为,但这一切已无法改变战局。 华东野战军成功攻克孟良崮顶,消灭了敌军的大量精锐,并击毙了74师师长张灵甫。 张灵甫部队的败因有很多。 在此前的两淮战役及涟水城的血战后,七十四师已经陷入严重的兵员与物资短缺的困境。 本应进行休整与补给的张灵甫,却被蒋介石通过陈诚的指令,强行派遣上战场。 此时,蒋介石调集了二十余万国军精锐,派出五个整编师和一个军,计划从新泰、莱芜、蒙阴、鲁南等地集结。 然而,正当援军逼近之际,原本最接近七十四师的八十三师师长李天霞并没有全力投入解围战,而是选择了谨慎行事。 根据战史记载,李天霞带领一小部分部队向北进行试探性进攻,却在遇到华东野战军的反击后迅速撤回。 事实上,在抗日战争的后期,两人曾因七十四军长之位展开过激烈的竞争。 最终,张灵甫如愿以偿当上军长,而李天霞则心有不甘。 李天霞并非唯一的问题所在。 蒋介石调集的援军并未能够及时到达战场,许多增援部队的协同作战问题严重。 地方军和嫡系军的矛盾一直存在,许多地方军将领对蒋介石的命令持保留态度,甚至有意推迟。 蒋介石派出的川军整编第二十师与李宗仁指挥的整编师在作战中协调不力。 与此同时,地方军的高级将领如龙云、卢汉等人对参与内战并不热衷,他们更加关心的是如何保障自己部队的安全。 当援军被一一击退,张灵甫的七十四师终于陷入了绝境。 蒋介石愤怒之下不仅对指挥失误的军官进行追责,还开始寻找替罪羊。 汤恩伯和李天霞等人被查办。 根据战史记载,粟裕通过密集的情报工作,成功掌握了七十四师的进攻时间和位置,提前做出部署。 与此相对的是,蒋介石在此战中的决策失误与内部的不和,导致了七十四师的失败。 战后,有观点认为,蒋介石的错误指挥和陈诚的决策失误是主因;也有说法指向李天霞的“消极救援”,甚至有人认为战局的转折与国民党内部的派系斗争相关。 参考文献:[1]乔石豪.抗战时期国共两党管党治党理念与实践的历史反思--以“张灵甫案”和“黄克功案”为例[J].许昌学院学报,2021,40(4):78-82

![被确诊为宦官[doge]](http://image.uczzd.cn/3268376547547011109.jpg?id=0)