记录者[超话]

为什么贪腐往往很少死刑?

贪腐巨鲸频频落网,动辄上亿、数亿、十几亿、几十亿的赃款让人瞠目结舌。但诡异的是,这些“硕鼠”们几乎都逃过了死刑的制裁。这背后,到底是法律的藩篱,还是暗藏玄机?

让我们先来剖析法律层面。

现行法律明确规定,对于贪污腐败罪行,特别是数额巨大且造成恶劣社会影响的案件,是可以适用死刑的。

但现实中,真正走上断头台的贪官寥寥无几,大多数都在“无期徒刑,不得减刑”或“十年以下”的牢狱中偷得性命。

为什么会这样?

说穿了,这些“硕鼠”们早已编织好了自保的关系网。当东窗事发时,他们立马摇身一变,化身“配合调查的好同志”——认罪态度极好、主动交代问题、甚至不惜出卖“大鱼”以求自保。这些,在法律上都成了他们换取宽大处理的筹码。

更要命的是,死刑执行需要层层把关。这道道关卡,就像一张巨大的筛网,让死刑判决变得愈发罕见。

从社会角度来审视这个问题,不得不说一些让人扎心的事实。

重量级贪腐案往往都是一场复杂的政治博弈。死刑这把利剑太过锋利,可能会在权力的棋局中引发连锁反应。于是,死刑就这样成了“不得已而为之”的最后选项。

长期以来,以张京(已死)、罗翔(还在接受既得利益集团的业务,在政府机关事业单位讲课,非常活跃而又低调)为首的“废死派”,照搬霉里贱西方法治体系价值观,严重歪曲了社会主义核心价值观法治体系价值观,将以人民民主专政为基础的社会主义核心价值观法治体系逐步改变成为与霉里贱西方价值观“接轨”的法治体系价值观。“废死派”最擅长利用的工具就是“人权”,他们认为犯罪分子也有充分的“人权”,必须无条件予以尊重。

但是,普天之下,只要是个人都知道,只有死亡恐惧才是震慑这些贪官的最强武器。

2021年常德市委书记杨某文的案例就是最好的明证。这位位高权重的“老虎”在毫无征兆的情况下被带走时,竟然吓得失禁,浑身抖如筛糠。

想想看,一个号令一方的市委书记,掌控着偌大的资源网络,为何被抓时会表现出如此不堪的软弱?答案只有一个——死亡的威慑!

这种恐惧不是来自名誉扫地,也不是源于权位丧失。而是他太清楚了,一旦入狱,也就意味着政治生命的彻底终结,甚至肉体的消亡更是永远的告别!

既然他们如此畏死,为何不用死刑来给这些蛀虫以最彻底的惩罚?这些人借权力敛财,用金钱腐蚀国家机器,把法治公平践踏得体无完肤。而他们自己却在腐败的温床上过着逍遥日子。

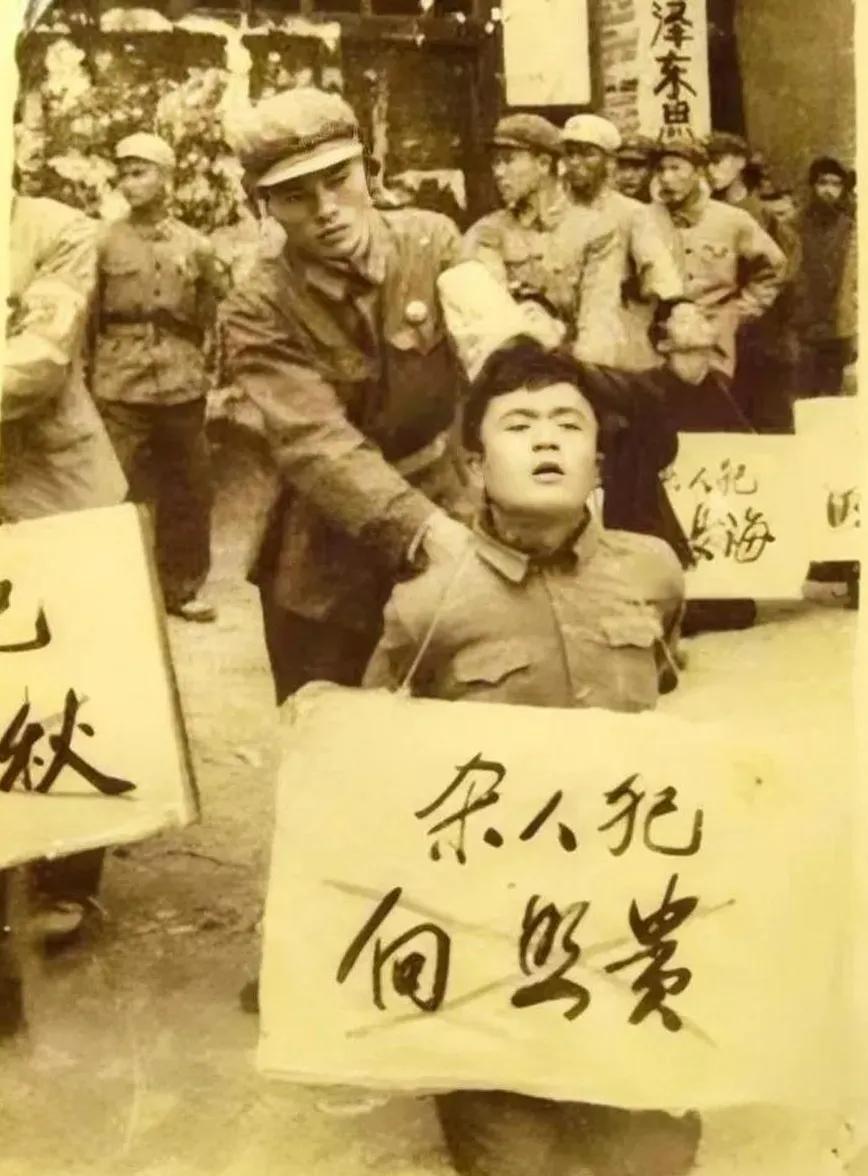

如果不让这些害群之马付出最惨痛的代价,我们如何向那些献出了自己生命、为了建立社会主义新中国而牺牲的所有革命先烈们交代?我们如何向默默付出、遵纪守法的普通百姓交代?

贪官既惧死,何不以死治之?可是偏偏轻易死不了,这不仅仅是“惩戒”那么简单的问题了,更是对整个社会丧失了公平公正的警示!