西方科学神话崩塌!30项中国千年发明遭剽窃改名:谁改写了全球文明史

中国古代科技成就对世界文明的影响深远,但许多原创成果在历史传播中被西方重新包装或冠以西方科学家的名字,这种现象涉及数学、天文、农业、医学等多个领域。以下结合史料与研究成果,揭示部分被“重新命名”或“版权易主”的中国古代科技成果及其传播路径:

一、数学领域的“冠名权争夺”

1. 盈不足术与负数理论

西汉《九章算术》提出的“盈不足术”(双设法)被13世纪意大利数学家斐波那契称为“契丹法”,承认其源自中国。而负数的概念最早见于战国《法经》,但欧洲直到16世纪才接受负数,此前长期将其视为“荒谬”。

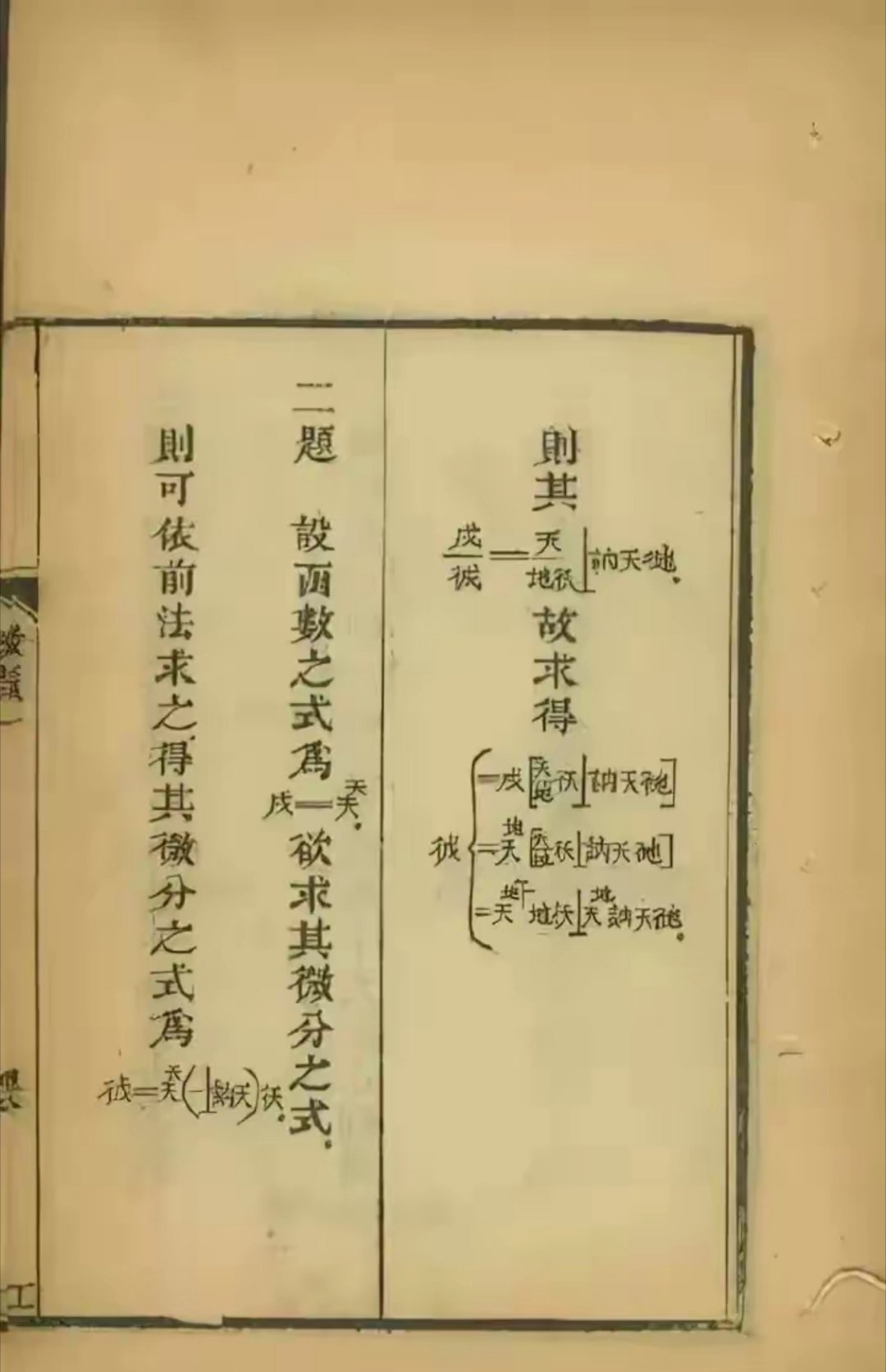

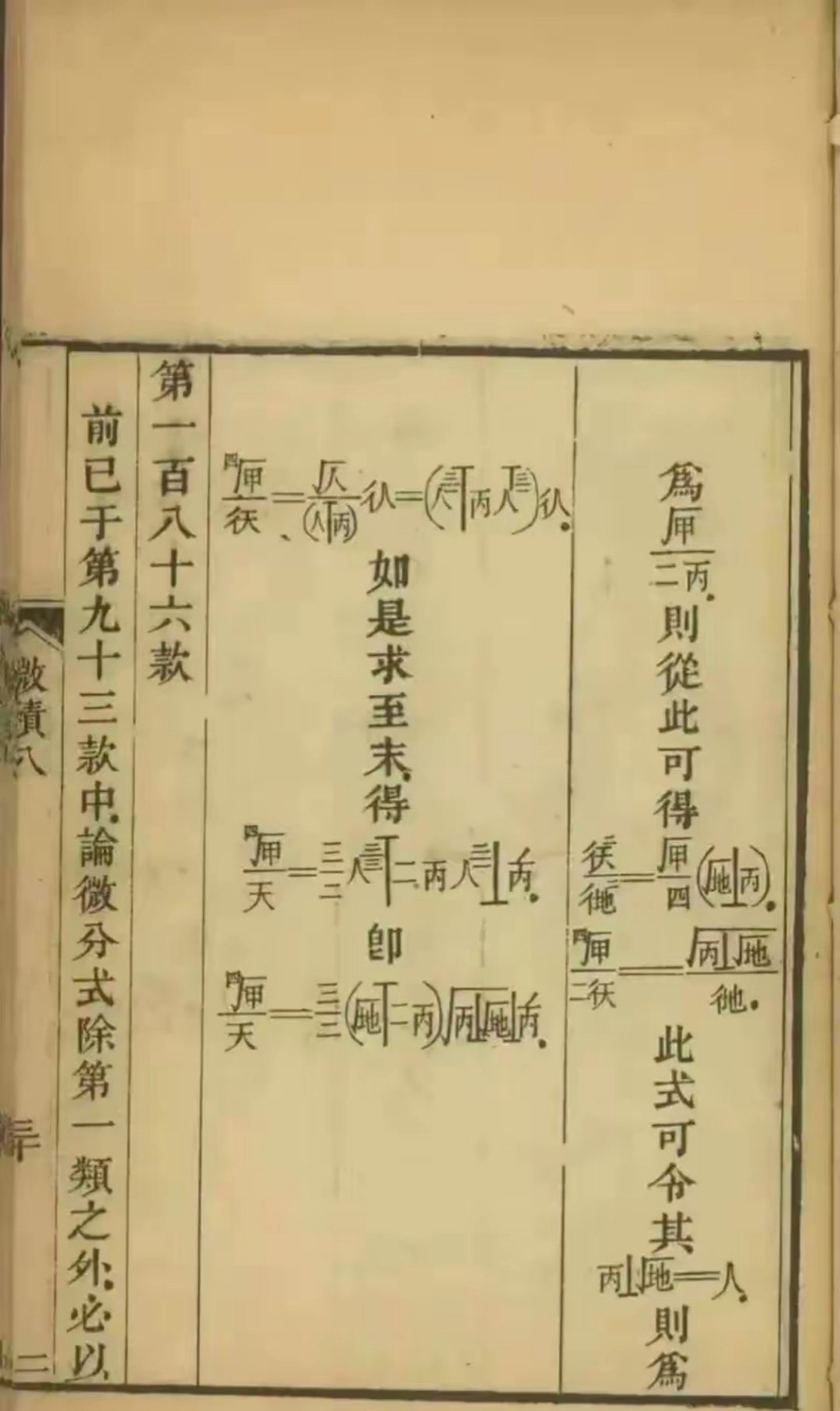

2. 高次方程与微积分雏形

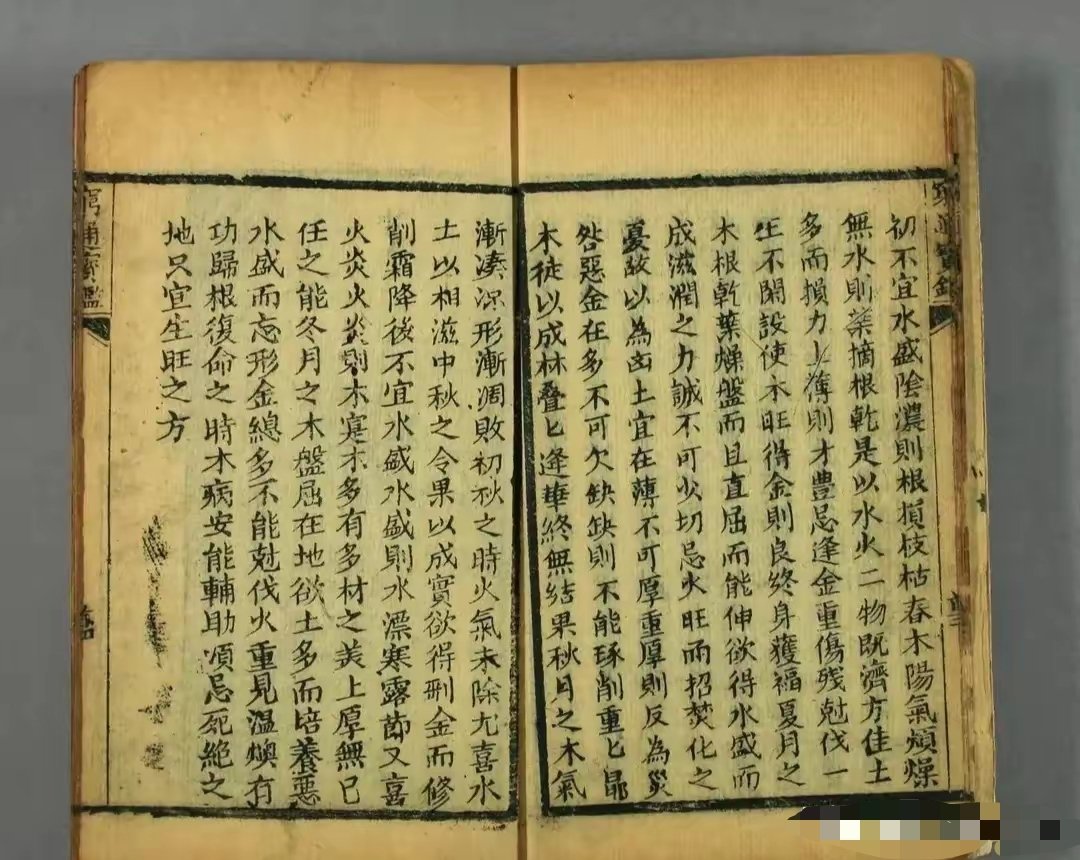

南宋秦九韶的“大衍求一术”(一次同余式解法)比欧洲早500多年;元代朱世杰的“四元术”(多元高次方程组解法)领先法国数学家别朱近5个世纪。明代王文素更在《算学宝鉴》中提出导数概念,比牛顿早140年。

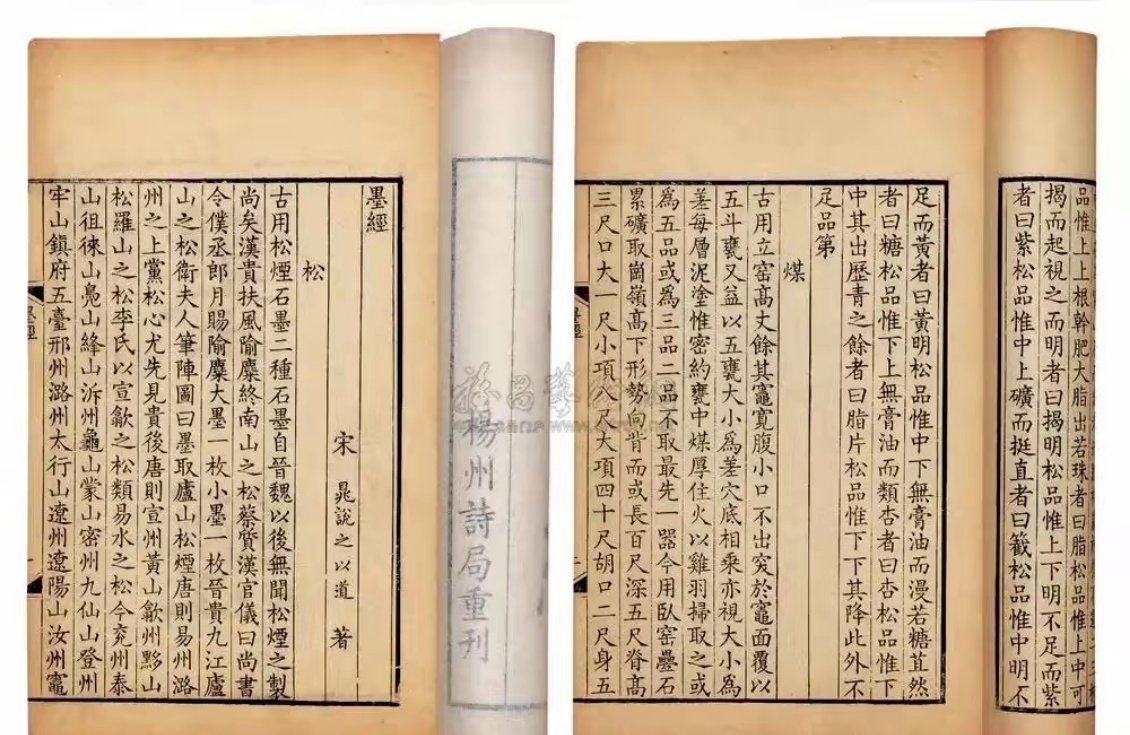

3. 几何与代数基础

战国《墨经》定义了点、线、方、圆等几何概念,比《几何原本》更早提出系统几何理论。而北宋贾宪的“二项式系数三角形”(贾宪三角)被欧洲称为“帕斯卡三角”,晚了600年。

二、四大发明的“西传与再包装”

1. 造纸术与印刷术

中国造纸术于4世纪经阿拉伯传入欧洲,终结了欧洲的羊皮纸时代;活字印刷术14世纪传入后,德国古腾堡将其改良为金属活字,却未提及中国源头。

2. 火药与指南针

火药13世纪经蒙古西征传入阿拉伯,后成为欧洲军事革命的核心;指南针12世纪通过阿拉伯商船传入,直接推动了大航海时代,但西方文献常将相关技术归功于本土改良。

三、农业与工业技术的“隐秘输出”

1. 丝绸与瓷器技术窃取

公元6世纪,拜占庭通过传教士窃取中国养蚕技术,终结了丝绸之路的垄断;

18世纪法国传教士殷弘绪伪装成学者,潜入景德镇窃取瓷器配方,导致欧洲仿制成功并冲击中国外贸。

2. 茶叶与工业间谍

19世纪英国派遣罗伯特·福琼伪装成中国人,盗取茶树种子和制茶工艺,使印度阿萨姆红茶取代中国成为全球茶业中心。

3. 铁犁与农业革命

中国战国时期普及铁犁,而欧洲直到17世纪才掌握生铁冶炼技术,且因设计落后需8头牛牵引(中国仅需1头),直至工业革命后才改进。

四、天文历法与医学体系的“系统性忽视”

1. 天文观测与历法

汉代张衡的浑天仪提出地球为球体,元代郭守敬的《授时历》比欧洲格里高利历早300年;南宋杨忠辅测算回归年长度(365.2425日)与现代值完全一致,却被西方长期忽略。

2. 中医体系与科学定义

中医以阴阳五行、气血理论构建了系统医学体系,却在近代被西方中心论者贬为“经验医学”。实际上,中医对传染病的防控(如人痘接种)早于西方数百年,并通过传教士传入欧洲。

五、西方“再包装”背后的历史逻辑

1. 传教士与知识盗取

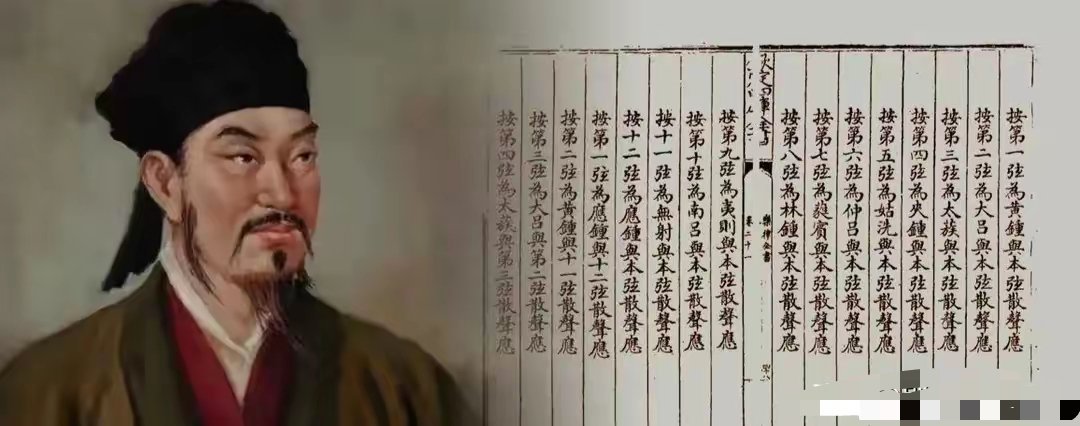

明末清初,利玛窦、汤若望等传教士将中国科技文献翻译至欧洲,徐光启等学者参与合作的《几何原本》译本,成为欧洲科学革命的重要素材。

2. 制度与文化差异

中国重“归纳总结”,西方重“微观探索”;明清科举制压抑技术创新,而欧洲专利法与资本主义推动技术商业化,加速了对中国成果的“本土化改造”。

3. 话语权争夺

西方通过编造“古希腊源头论”和系统性伪史,掩盖其对中国科技的依赖。例如,欧洲数学史刻意忽略13世纪前通过阿拉伯中转的中国文献,将“卡瓦列里原理”取代“祖暅原理”。

结语:重审历史与构建文化自信

中国古代科技的全球影响力不容否认,但过度强调“西方剽窃”易陷入民族主义叙事。真正的问题在于:**为何中国未能将技术优势转化为近代科学革命?** 答案涉及社会制度、教育模式与创新激励等多重因素。

今日,我们既需正视历史中的技术传播与文明互鉴(如四大发明推动欧洲崛起),也应从“李约瑟难题”中汲取教训——唯有建立开放、包容的创新生态,才能避免“原创成果沦为他人嫁衣”的遗憾重演。

![徐光启,这人对中西方文化交流的意义是非常重大的![比心]他不但以身作则,整个家族一](http://image.uczzd.cn/16123341495777801672.jpg?id=0)

大海捞针

西方所谓文艺复兴不过是中国知识文明传过去的。

盲目自卑是种病 回复 03-23 23:01

你觉得小偷偷了东西会告诉你?

用户10xxx00 回复 03-27 15:32

明朝开着几百艘战船去别国定居!你说这是为什么呢?

无为

西方的文艺复兴其核心就是东学西渐。

用户10xxx00 回复 03-18 17:59

华夏科技文化发展在满清手里停滞了近三百年!

用户10xxx45 回复 03-21 22:12

汉族科技在公元前就开始落后了,比如没有金属工具加工玉石,得用石头加工玉石,诗云他山之石可以攻玉

光遇琴谱

美西方日韩就是中华文明的窃贼,几百年前就开始从中国用拿来主义,还以改名后申请专利来占有这些文明

恩恩

那些所谓传教士就是一群强盗,西方的很多历史都是经不起考证的

你说可爱不

文艺复兴就是偷了中国的过去逐渐开化了它们的民智

用户11xxx15

外国的汉学家李约瑟都承认古代中国的发明发现数不胜数,长期领先西方。可惜受传统思想限制,古代大多数人眼里科学技术不过是“奇技淫巧”,科举文官才是正道。

用户10xxx00 回复 03-27 15:40

满清实行防汉、愚汉、弱汉的政策!私藏、阅览华夏相关科技文化书籍,坐牢、杀头。满清时期世界第一把28连发机关枪由汉人戴梓发明!结果被抄家充军!

用户11xxx15 回复 用户10xxx00 03-27 17:43

除了国家机构——凡发明机械者斩

用户17xxx73

这所谓西方眼红你,才发疯的窃取中国所有社会科技,收买中国各种工匠到欧洲,为其所用。

cipher 回复 02-24 20:18

从考古学的角度讲,西方历史是伪造的,确认无疑!

滟滟

在那个万般皆下品、惟有读孔孟圣贤书高的年代,谁会投入精力财力智力去研究数理化和科学技术?

用户10xxx45 回复 03-06 23:56

从公元前开始就将科技当成奇技淫巧,甚至定为死罪,阻碍了科技进步

盲目自卑是种病 回复 用户10xxx45 03-23 23:09

你是非洲来的猴子吗?

AB成

无论是古代还是现代中国人民的科学技术都是甩西方国家一万条街都不止!古代中华文明至少是甩西方国家十亿里!现代科技技术暂时也甩它们一万条街!以后肯定是一亿里!古代中国的科学技术发明创造全部都是被西方国家偷窃了不去说了!现在的科学技术什么最牛逼?核武器计算机电脑互联网等是华人发明创造出来的啊!芯片波音飞机也是华裔,F14隐形轰炸机风洞技术也是华裔!这还只是说美国的科学技术发明创造者,中国自己的有量子计算机,C919,5G,空间站技术航天技术等!哪一个不是中华文明中华民族的智慧贡献?

滟滟

砖,彩陶、瓷器,书籍,毛笔,墨,染料,土木工程,榫卯结构,灯笼,蜡烛,水车,各种农具,独轮车,两轮车,车轮,造船,风帆,织机,布匹,口罩,牙刷,刀叉,筷子,铁锅,瓷碗、茶具,卫生纸,点火器,木屐,鞋,编钟,笛子,古筝,风筝,筛子,簸箕,风箱,榨油,油灯,面条,烙饼,饺子,包子,中式饮食文化,酿酒术,啤酒,米酒、烧酒、蒸馏器具,种蘑菇,各种蔬菜培育,火箭原理,烟花,炼铁、炼钢,炼铜,黄铜合金,锻打术…………,文明的源头都在中国,只是许多被强盗篡改了

人海里的战斗鸡

关键在于激发创新机制,人才培养和任用与保护,技术保密和传承,防间谍除内奸[得瑟]

用户93xxx25

现在要有民族自信,民族复兴。要先自信。

厌蠢症患者

伪史论汉奸。你有本事把你的主张跟中医吹去说,说西医起源于中医,所以抵制西医就是抵制中医。

厌蠢症患者 回复 流水无声 03-10 07:42

什么时候医疗还和文化绑定了?怎么你是中国人,吃药用中医就治病,还是一样的药不用中医就不治病?我不知道你是怎么想的。难道规律不是普适性的吗?是你上学没学好。

流水无声 回复 03-09 23:26

中医也是中华文明,文化一部分。怎么能分割?我不知道你是怎么想的。谁说中国没有自己医术?是你自己不认可

惠海

为中国老祖宗的才学而骄傲!蒙尘的科技从新回归中华大地!

一剑封喉

说白了西方人是清楚他们现在拥有的先进技术是来源于古中国人民的积累结晶,因此西方人害怕中国人的智慧让他们那小偷无赖的嘴脸暴露在世人面前……

普通人

中国历史上清元对中国文明发展起了很大阻碍作用,严重倒退步!

king

郑和下西洋用时28年,到达了全球,欧洲当时还是原始部落!1407年大明永乐五年,也门埃及希腊英法意等地酋长受册为大明朝从二品都统使,没有古希腊,没有古罗马,没有古埃及,没有古巴比伦,没有古印度,大明是天下共主,明朝毁于一场泛大陆奴变,始作俑者是明属荷兰裔犹太人,明属荷兰包括丹麦德国荷兰,他们是明末倭寇海盗首领,八旗是八支倭寇海盗的旗帜,首领说明属荷兰口音英语,海盗说各地方言,最强的一支说南朝鲜方言,他们也是美国的建立者,八国联军是另一支八旗,他们对全球明朝遗民有过多次大规模系统性屠杀清洗,对明朝文化历史进行过系统性毁灭和篡改,印尼排华也是这种屠杀清洗的一部分

用户10xxx48 回复 03-23 22:41

蒙元时期,欧洲还是被驱赶的种类,应该是那个时候西方被打醒了,疯狂索取东方文明,寻求翻盘,这才有了文艺复兴。至于工业革命,应该是明朝的技术传入了英荷,如蒸汽机,经过改进,促进了工业革命。反过来八旗入侵结束了明朝。文化灭绝于清。而后的清末,八国联军。。。

起个名字真难

哒清再一次证明了野蛮对文明的毁灭有多彻底

幻尘

[抠鼻]阿拉伯数字是草书变形,印度说是它发明的。

二月 回复 03-08 12:12

我刚试着写了一下,还真有那么个意思。真有有这回事?

家有三娇

中国人古代使用科学技术的时候欧美人还是猴子呢

nioh

文艺复兴,黑暗中世纪考什么复兴,只有积累了几千年文化的中国,因为被鞑子压迫才能有文化让他们偷学

柳岸无花

有去国外的人发了文章:人家历史书的配图全是永乐大典上的图片拍照的。

学致宏远

中式数学已经遗失,以前的知识垄断太过厉害,普通人接触不到,以前的人知识接触的少,专研通透

好名出不来 回复 03-03 16:00

西式数学也是需要教学的,不教你也看不懂,所以这是教育问题,观念问题

凡尘

古代科技都是个体。加上统冶者抹杀,造成后落后

中国崛起

大清末年让中国落后了200年,炎黄子孙用了30年,追上来。

火焰琥珀

谁让你不重视奇技淫巧的,发现者发明者连冠名权都没有

上苍之上 回复 03-03 15:01

这是清朝才这样鼓吹奇技淫巧 怕你反抗 在明朝数学地理天文必考课程直接被清朝禁了

用户10xxx45 回复 上苍之上 03-06 23:38

奇技淫巧这个词在公元前就有了,那时是死罪

孤寂血狼

西方强盗,卖国贼

德道

不轮是何种方式出去了,至少使用的人应该光明磊落

心海oppa

这些如果是真的,该由国家来大力宣传,至少得编入课外阅读书籍

凡尘

到了元代,一切皆空!农耕社会终失败。

黄少宜

[赞][赞][赞][赞][赞]

用户15xxx92

别说这个那个的了,我们国家要把那些东西来一次命名,中国的名字,不是有大数据A丨嘛,好整的很。

永烁星光

这是四亿年前的“螺丝钉”化石,所以现代机械都是抄袭它们喽?[doge][doge][doge]