2月20日,中国石油集团宣布,我国首口超万米科探井——深地塔科1井日前地下10910米成功完钻,首次发布万米以下取得的岩芯标本,圆满完成科学探索和发现油气两大任务。这一壮举不仅标志着我国在“深地”领域的技术跨越,更将人类对地球内部的认知推向了新纪元。

在这片被极端高温、高压与复杂地质结构笼罩的“地下禁区”,科学家们究竟在寻找什么?突破万米深渊需要攻克哪些技术难关?

为何要向地球深处“掘进”?

“向地球深部进军”是人类探索自然的永恒命题之一。目前,全球约80%的能源仍依赖化石燃料,深层油气资源勘探开发是开展地球深部探测的重要组成部分。

作为入地的重要手段之一,超深钻井被称为深入地球内部的“望远镜”。1974年,美国一家天然气公司在奥克拉荷马州钻成的伯沙罗杰斯钻井,深度达9583米,创造了当时的世界纪录。1970年,在靠近北极圈的科拉半岛上,苏联开启了雄心勃勃的深钻计划,科拉SG-3井在1989年达到最大井深——12262米,创造了新的世界纪录。但即使是这样,人类也仅向地心前进了不到0.2%。

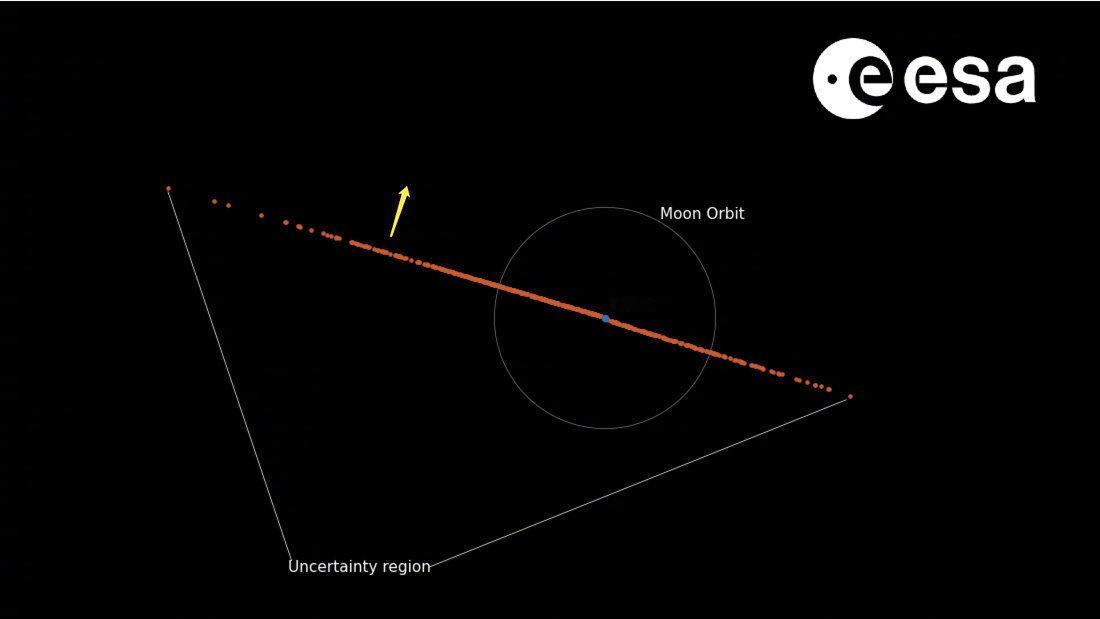

我国深层、超深层油气资源占全国油气资源总量的34%,其中陆上主要集中在塔里木、准噶尔、四川、柴达木四个大型含油气盆地。2023年5月30日,位于我国新疆塔克拉玛干沙漠腹地的深地塔科1井开钻。技术人员凭借精湛的专业能力和惊人的毅力朝着万米深度挺进,终于在2024年3月4日突破10000米。2025年2月20日,深地塔科1井以10910米的垂直深度完钻,成为亚洲第一、世界第二的陆上垂直深井。

万米冲刺的“速度极限”

深地塔科1井的钻探速度震惊世界:从地表钻至10000米仅用270余天,创造了全球陆上钻井突破万米的最快纪录。但从10000米到完钻的10910米,这段仅占全程8%的“最后900米”却耗费了300多天。速度陡降的背后,是地球深部近乎“地狱级”的考验。

高温、高压是超深井钻探中的最大难题。随深度增加,地温每100米约升3℃,加之钻机摩擦热,钻头和钻杆易变形乃至断落。其次是高压的考验,钻至万米后,钻井设备要承受145兆帕的超高压,相当于在指甲盖大小的面积上施加1.45吨重量。此外,钻进过程还面临着地层硬度飙升、井壁失稳、方向倾斜、取芯困难等一系列难题。有人形象地形容万米之下的钻杆“软得像面条”,操作起来很难控制。因此,专家直言不讳地说:“表面上看是打一口井,实际上却是在考验一个国家的经济实力、基础工业实力和整个科技的发展水平。”

经过科研攻关,深地塔科1井不断突破“深度”极限,通过了万米地下极端恶劣工况环境的检验,为我国向地球深部进军提供了坚实的装备保障。

在万米深层,科研团队首次获取了完整万米岩芯序列,在寒武系地层10851米到10910米井段发现了优质古老烃源岩,为探索深地油气战略发现提供了依据,对于保障国家能源安全具有重大意义。

破解5亿年的“地质密码”

钻孔的最大优势是地层信息连续、完整。通过对深地进行取芯分析,可以揭示大陆地壳的物质组成与结构,探索地球深部流体系统、地热结构,并解决地球演化的一系列重大基础科学问题,是地球科学发展不可缺少的重要基础。

据媒体报道,深地塔科1井被誉为深入地球内部的“望远镜”,它用了50多只钻头和1130多根首尾相连的钻杆,最终与5亿多年前的地层相遇。这该如何理解呢?

根据地层层序律,地层在正常沉积条件下会从下往上依次沉积,从而形成一系列地层。深地塔科1井从上到下依次穿透了12套地层,包括第四系、新近系、古近系、白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系以及5亿多年前的寒武系地层。在此过程中,科研人员不仅成功钻取了我国首份地下万米岩芯标本,而且绘制了亚洲第一份万米地质剖面图,在陆地万米深层首次发现油气显示,为深地资源勘探提供新方向。

聆听“地底的声音”

深地塔科1井的科研价值远不止于岩石样本的获取,科学家将9000米至14000米深度的反射地震波数据按照人耳能听到的频率做了匹配,于是,人们就能听到来自“地底的声音”。这些来自“地底的声音”究竟是什么呢?

地球内部的地质活动(例如岩石破裂、断层活动等)会产生地震波,当地震波在地下传播时,会因岩石性质、密度等不同而产生变化。科研人员通过分析这些地震波,可以推断地下结构及地质活动。然而,地震波的频率通常低于人耳能感知的范围(20Hz到20000Hz)。科研人员通过信号处理技术,调整频率范围,即可将地震波信号转换为声波,供人耳感知,近距离感受地球深部的“脉搏”。

深地探索是一场永无止境的远征。每一次向地心进发,不仅是科学技术的胜利,更体现着人类对未知永恒的好奇与敬畏。未来,期待“中国深度”不断书写新的纪录。

Oreo你夹心呢

壮美的塔克拉玛干。我们伟大的科研工作者。希望你们打破世界纪录。有空去看看旅游一下观战你,你们那一项伟大的工作。

哈啾

一万多米,才相当于钻到地球百分之零点贰米深的地方,要是钻透,那就无法往下想了。原来我想着钻透地球,弄个电梯,去美国就省事了。

杨瘦瘦

地球深处地温度超高压,无法再創历史性更深!

天怒飘雪

还继续钻不?

宝蓝z

一个大大的悬疑:如果挖出地球会影响自转公转?又或反转?如果这样地球会毁灭?

无_

万米以下的地层的形成年代是否有生物存在?

用户10xxx76

发现了还是泥土和石头

向海

探测出了多少矿产资源?留下什么价值。

你走路姿态,

有那么一天,钻头突然从白宫特朗普的椅子屁股下面钻出来,那会是个什么样的场景???

叫我小公举

把地球转的千疮百孔,不值得称赞。

罪恶的仙人

这么深就算有油也不是容易上来的[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

關特②

这是在做断子绝孙的毁灭之路[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]