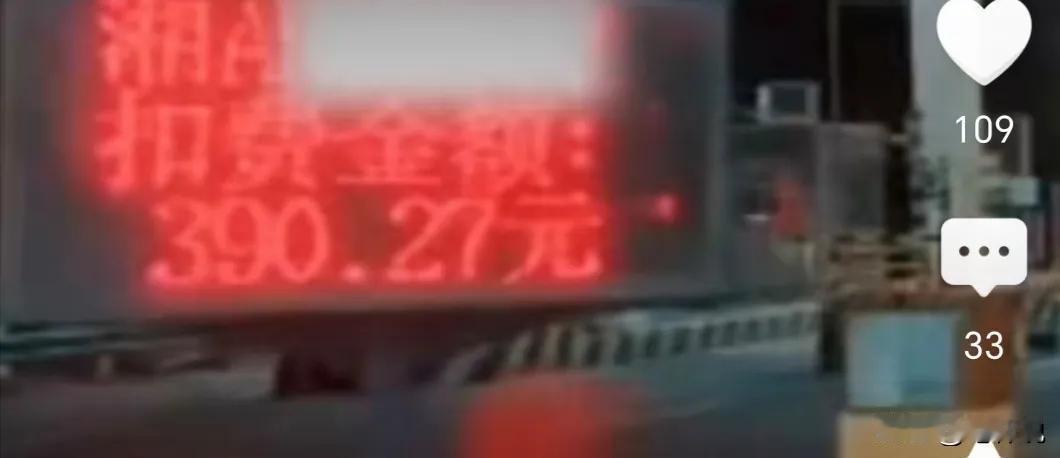

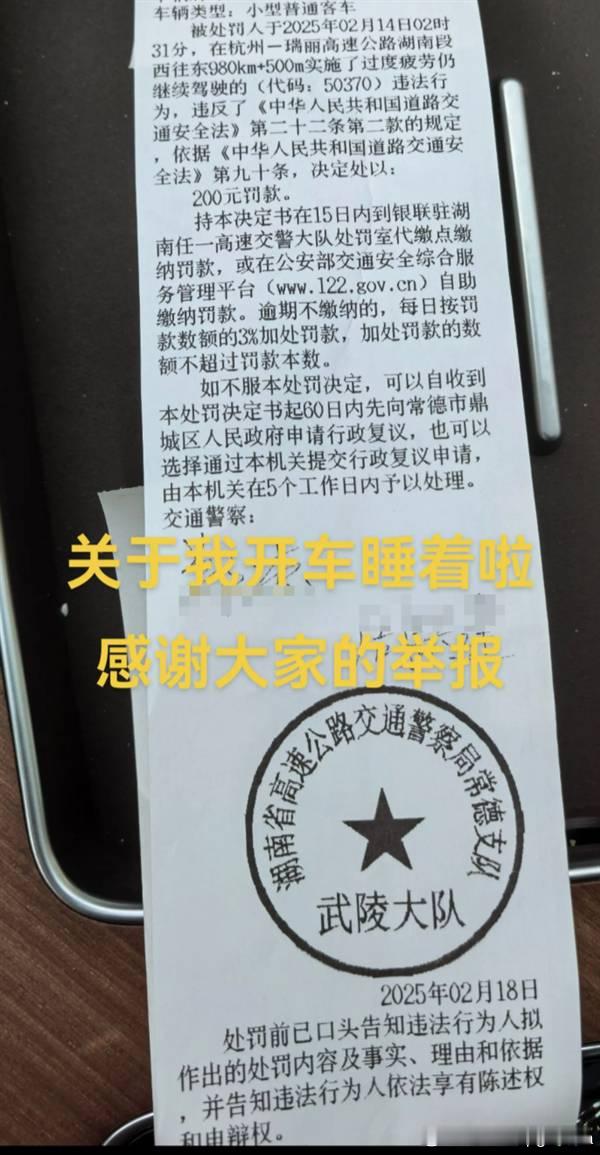

“心也太大了!”湖南一男子在高速上开车时睡觉打呼噜,让智驾自己开车,等到车辆开到家后才惊醒,事后男子查看行车记录仪后,才反应过来自己是怎么下的高速,最后因为疲劳驾驶被罚了200元,网友:敢把生命交给电脑的都是狠人! (信息来源:绵阳日报 2025年2月18日) 深夜的监控室里,闪烁的屏幕映照着交警疲惫的脸。刺耳的警铃划破寂静,屏幕上,一辆汽车正以惊人的速度在高速公路上飞驰,而驾驶座上的人影却一动不动。2025年2月17日,湖南某高速路段,一场惊险的“无人驾驶”之旅正在上演。 交警立刻调取了车辆信息,并放大监控画面。驾驶座上的男子双眼紧闭,头微微垂下,似乎已经睡着了。这怎么可能?高速行驶的车辆,驾驶员竟然在睡觉?交警的第一反应是不敢相信,紧接着是深深的担忧。这辆车究竟是如何保持行驶的?它会引发什么样的危险?现有的交通规则根本无法应对这种情况,交警陷入了两难的境地。 时间回到几个小时前。这名男子准备驾车回家,漫长的路途让他身心俱疲。为了缓解疲劳,他开启了车辆的华为智驾系统,希望能够减轻驾驶负担。最初,智驾系统运行正常,车辆平稳地行驶在高速公路上。然而,随着时间的推移,疲惫感逐渐占据了上风。他不知不觉地闭上了眼睛,最终进入了深度睡眠。 此时,华为智驾系统接管了车辆的控制权。它精准地执行着变道、避障等操作,甚至顺利通过了收费站。监控画面显示,车辆在常德北ETC收费站产生了390.27元的通行费,这表明该男子已经在高速上行驶了700到800公里,耗时大约6到7个小时。在这漫长的旅程中,智驾系统虽然多次发出接管提示,并将功能降级为车道巡航,但沉睡中的男子却毫无反应。令人难以置信的是,智驾系统最终将车辆安全地送到了男子家门口。 事件曝光后,交警对男子的行为做出了处罚,以“疲劳驾驶”为由对其罚款200元。然而,这张罚单却引发了巨大的争议。有人认为处罚过轻,不足以震慑类似行为;有人质疑为何不以“危险驾驶罪”论处;更有人对“信任”智驾系统的驾驶员进行惩罚的合理性提出了质疑。 200元罚单的背后,是法律与伦理的双重困境。现行的《道路交通安全法》对智驾事故责任划分并没有明确规定,这使得责任认定变得模糊不清。在欧洲,一些国家已经开始试点L4级自动驾驶事故的“算法连带责任”。当算法足够可靠时,是否应该赋予其更高的权限?“人机权责比”该如何界定?这些问题都亟待解答。 这场“睡驾”事件暴露出用户认知、车企宣传与技术现实之间的巨大差距。车企在宣传中往往过分强调“智能”,而淡化“辅助”,这容易误导消费者。一些用户对L2级辅助驾驶系统过度依赖,甚至将其等同于自动驾驶。此外,用户手册阅读率低的现状也加剧了这种认知偏差。 技术本身也存在局限性。华为智驾系统虽然能够完成一系列复杂操作,但在对驾驶员状态的监测方面仍存在漏洞。该男子能够关闭警报功能并持续酣睡,这暴露了安全机制的不足。 人性的弱点也是不容忽视的因素。研究表明,73%的智驾用户会在30分钟内放松警惕,而疲劳状态下,人的反应速度会下降40%。此外,一些人甚至产生了“技术套利”的心态,试图利用智驾系统来规避驾驶责任。 类似的事件并非个例。此前,京港澳高速湖北孝感段曾发生一起事故,驾驶员汪某开启智能驾驶后打瞌睡,导致车辆撞向施工区。杭州高速上也曾发生过驾驶员陈某开启辅助驾驶后睡着,车辆停在车道上的事件。这些案例都警示我们,智驾系统并非万能的,驾驶员必须时刻保持警惕。 “睡驾”事件也引发了行业的震荡。车企的宣传方式是否涉嫌误导消费者?“睡觉免责条款”是否合理?保险行业如何应对智驾专属风险?这些问题都值得深思。 展望未来,我们需要从技术、法律和伦理三个层面共同努力,构建更安全的智能交通生态。技术层面,需要提升驾驶员状态监测的精准度,增强智驾系统对复杂交通场景的适应能力,并开发更可靠的安全冗余机制。法律层面,需要完善智驾事故责任认定的法律法规,探索“算法连带责任”的可能性,并明确“人机权责比”的界定。伦理层面,需要加强对技术发展潜在风险的评估,坚守生命至上的原则,平衡技术进步与人类尊严。 深夜的监控室里,交警仍在值守。屏幕上,车流依然川流不息。这场“睡驾”事件,不仅仅是一个个案,更是一记警钟。它提醒我们,在技术飞速发展的时代,安全永远是第一位的。真正的“自动驾驶”,源自于对自身局限的清醒认知。构建更安全的智能交通生态,需要我们共同努力,任重道远。

用户17xxx61

管理滚蛋

圣人无心渡我佛

智能駕駛,無人駕駛,人不用,與睡不睡覺有什麽關系?