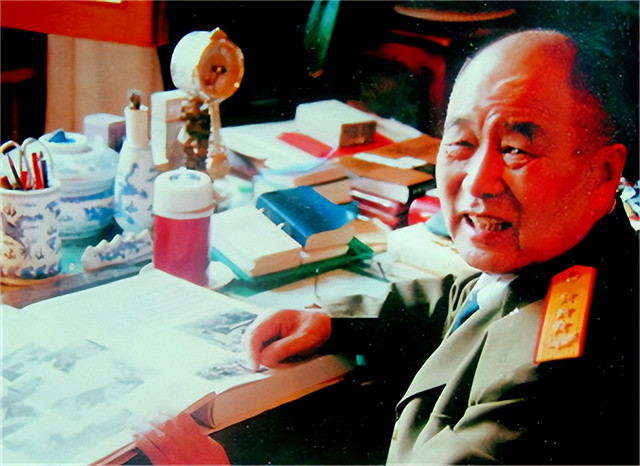

1976年2月,毛主席自感不久于人世,做了两项重要的人事安排。第一项是任命华国锋为国务院总理,第二项是任命陈锡联为中央军委常务委员,负责军队事务。这两个人事安排引起了众人的议论。 1976年2月,毛主席决定让陈锡联接替因病无法履职的叶剑英,负责主持中央军委的日常工作。此举标志着陈锡联的政治地位进一步上升,也昭示了毛主席对他的信任。然而,这一决定并非一时兴起,背后涉及的因素复杂而深远。 首先,陈锡联并非传统意义上的中央红军嫡系。不同于许多曾在长征中锤炼的红军将领,陈锡联出身于红四方面军。红四方面军虽然在中国革命的历史中不如中央红军显赫一时,但它培养了不少在后来的战争和政治舞台上表现出色的军事领导人。 陈锡联作为红四方面军中的一员,从青年时期便投身革命,逐渐在战场上崭露头角。特别是在解放战争时期,他担任了第二野战军的司令员,屡次立下赫赫战功,逐步被毛主席等中央领导层所看重。 陈锡联的崛起并非一蹴而就。1973年,随着八大军区司令员的调动,毛主席决定将陈锡联从沈阳军区调至北京担任北京军区司令员。此举已昭示陈锡联的重要性。 北京,作为国家的首都和政治中心,其军事安全对于中央政权至关重要。毛主席选择陈锡联镇守京畿,意味着他对陈锡联的高度信任和依赖。 陈锡联的军事才能和经历为他赢得了极高的声誉。在抗日战争期间,他作为八路军的一员,参与了许多重要战役,最著名的便是夜袭阳明堡,他亲自指挥的这一战斗击毁了24架日军飞机,极大提升了中国军队的士气。 这一战例在军事史上被广泛传颂,展示了陈锡联出色的指挥能力和果敢的作战风格。随着解放战争的推进,他在二野的角色愈发重要,屡次带领部队克敌制胜,取得了许多决定性胜利。 建国后,陈锡联继续在军队中担任重要职务,先后担任了多个兵种司令员和大军区司令员。他的军事经验和对战争的深刻理解,使他在军队中积累了丰富的指挥经验。 特别是他担任兵团司令员期间,指挥了数十万人的作战行动,为解放战争的胜利作出了重大贡献。因此,从军事素养和战绩上来看,陈锡联完全具备主持军委工作的能力。 此外,陈锡联还有着极高的政治智商和出色的组织管理能力。事实上,陈锡联在军队的经历之外,还曾在建国初期担任过国务院副总理,负责政府的行政管理工作。在这个岗位上,他不仅积累了宝贵的政治经验,还锤炼了自己在复杂局面中的应对能力。 毛主席对陈锡联的评价也充分说明了这一点。他认为陈锡联“干过国务院工作,各方关系的处理方面比较有优势”,这表明他认为陈锡联在处理复杂政务和人际关系方面具有独到的能力,而这些正是主持中央军委这样一个重要机关所必需的素质。 与此同时,陈锡联的年龄也是一个不容忽视的因素。到了1976年,许多军队的老将已经年迈,难以承受繁重的工作压力。聂荣臻、刘伯承和徐向前等元帅,虽然在中国革命历史中具有崇高的地位,但他们的身体状况和工作能力已大不如前。 特别是刘伯承,身体状况严重影响了他的工作效率,已无法承担起军委主席这一职务的重担。而陈锡联当时年仅61岁,正值事业的黄金期,身体状况良好,精力充沛。因此,相较于其他老一辈将领,陈锡联无疑是最适合担任这一职务的候选人。 1976年,中央政治局的成员中,只有陈锡联和王洪文两人是军委常委。王洪文虽然在政治上有一定的影响力,但在军队中并没有像陈锡联那样的威信。 此时,毛主席的决定显得尤为重要,因为它不仅是对陈锡联的信任,也是对整个军委工作的必要调整。毛主席选择陈锡联,实质上是根据他在军事和政治方面的综合素质作出的判断,确保了军队在复杂局面下的稳定和发展。 陈锡联接替叶剑英主持军委工作后,他的表现也没有让毛主席失望。在担任这一职务期间,陈锡联充分展现了自己在军事指挥和政治处理方面的能力。 无论是在应对突发的军事问题,还是在处理军委内部的各类事务时,他都展现了极高的应变能力和出色的领导力。而且,在70年代的关键时刻,陈锡联对军队的管理和调度起到了至关重要的作用,为国家的安全和稳定做出了重要贡献。 参考资料:张硕主编. 《荆楚百位著名将领》 2010