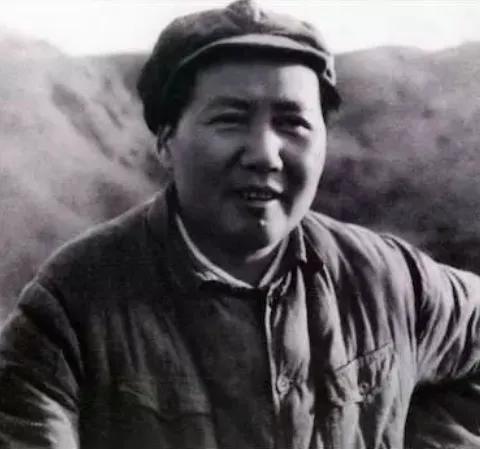

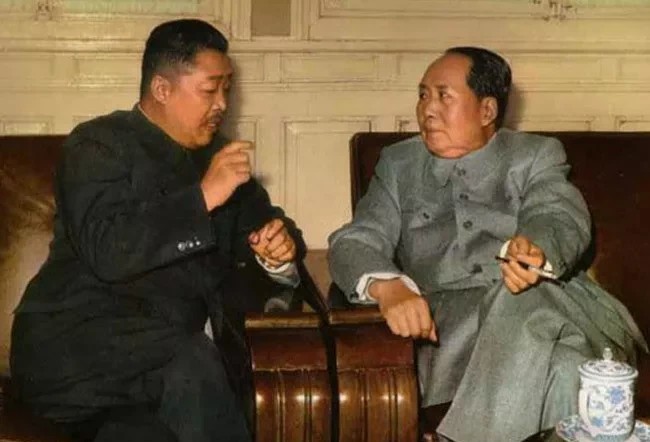

彭德怀说:“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了。美军放弃汉城,几乎是不战而退。三八线并不是打过去的,几乎可以说是走过去的。打了那么多年的仗,大家都知道,但凡战场上的敌人出现这种大规模的撤退,而不是溃退,那就要十分警惕了。” 1953年7月27日,朝鲜半岛上的战火终于熄灭。经过三年的激烈战斗,历时三年的抗美援朝战争在板门店的停火协议签订后宣告结束。此次停火协议的签署不仅结束了朝鲜半岛的战斗,也深刻影响了中国的历史进程和世界格局。 在这一历史性时刻,彭德怀元帅作为中国代表团的领袖亲自参与签署了停战协议。他自豪地宣告,终于实现了全世界人民渴望已久的朝鲜停战。抗美援朝战争的胜利,成为中国人民自强不息的象征,更是中国走向国际强国行列的宣言书。 此次战争的胜利不仅体现在军事上的成功,更多的是中国人民在面对外部侵略时,展现出的决心与勇气。彭德怀在总结战争时表示,抗美援朝战争雄辩地证明了一个觉醒了的民族是不可战胜的。通过战争,中国人民向世界展示了他们为祖国的独立、光荣和安全而勇敢战斗的决心,让世界看到了中国不畏强权、敢于站起来的决心。 中国的参与和胜利深刻改变了国际格局。抗美援朝战争不仅仅是对外侵略的反击,也是中国历史中一座重要的里程碑。在这场战争中,尽管中国面临着许多艰难困苦,但最终的胜利无疑为中国赢得了国际的尊重和信任。同时,这场战争也为中华民族的伟大复兴奠定了基础。中国通过这场战争的胜利,展示了其强大的民族凝聚力和不屈不挠的奋斗精神,也为日后中国在国际事务中的崭露头角提供了坚实的基础。 回看1950年冬,中国人民志愿军在朝鲜战场上迎来了最为惨烈的第四次战役。彭德怀元帅曾形容当时的情景:"我打了一辈子仗,从来没有害怕过。但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了。" 志愿军此前取得了三战三捷的辉煌战果,但付出的代价也十分惨重。寒冷的冬季给士兵们带来了严峻考验,伤亡人数不断增加,许多战士因冻伤、疾病等非战斗原因减员。部队面临着粮食不足、御寒装备缺乏的窘境,战士们不得不忍饥挨饿,有时甚至三四天才能吃上一顿饱饭。 此外,随着作战行动的推进,志愿军的补给线也被拉长。漫长的运输线使得前方物资供应更加困难,加之敌方不断从空中轰炸,许多弹药、粮秣无法及时运到前线。战士们常常因为缺乏弹药而不得不与敌人展开肉搏战,伤亡情况愈发严重。 面对这种情况,彭德怀深感忧虑。他担心一旦志愿军进入敌后太深,在兵力不足的情况下,很难有效防御敌人的反攻。为此,他当机立断,在1951年1月下旬下令结束第三次战役,让部队转入休整,为即将到来的春季攻势做好准备。 彭老总在战场上的远见卓识得到了毛主席的肯定。尽管朝鲜战场形势严峻,但在中国中央和最高统帅的正确领导下,志愿军将士始终保持着必胜的信念和决心。他们牢记祖国和人民的重托,在冰天雪地中浴血奋战,用自己的青春和热血谱写了一曲可歌可泣的英雄赞歌。 第四次战役期间,中朝联军面临的局势异常严峻。志愿军采取的战略决策在外界引发了不小的争议。苏联驻朝军事顾问对此颇有微词,他们建议志愿军应当乘胜追击,继续向南推进。一些顾问甚至向斯大林报告,称彭德怀没有尽全力打击敌军。

对于苏联方面的质疑,毛泽东主席给予了有力的回击。他明确表示,彭德怀的判断是正确的,志愿军目前需要休整,为下一步的春季攻势做好充分准备。毛主席还亲自致电斯大林,阐明了中方的立场,坚定地支持彭德怀的决定。 尽管困难重重,毛主席和彭德怀还是决定组织反击,而不是贸然后撤。1951年1月28日,毛主席给彭德怀发来电报,要求部队坚决粉碎敌军的进攻,巩固阵地,决不能让敌人占领重要城市。 2月下旬,彭德怀抵达北京,和毛主席进行了长时间的交谈。他详细汇报了志愿军在前线的种种困难,毛主席对此表示深切关注。随后,中央军委召开扩大会议,专题研究如何解决志愿军面临的困境。 会后,一系列支援志愿军的举措陆续出台,后勤补给状况得到一定改善。同时,毛主席还指示彭德怀和周恩来,将空军、炮兵等援朝部队向朝鲜北部地区集结,以保障志愿军的战略退路。 在党中央和最高统帅的坚强领导下,中国人民志愿军虽然暂时陷入困境,但始终保持着必胜的信念。无数将士用鲜血和生命谱写了一曲可歌可泣的英雄赞歌,创造了威震世界的战争奇迹。志愿军不畏艰难,百折不挠的革命精神,必将永载史册,彪炳千秋!

天目情缘

向彭老总和英雄的中国人民志愿军致敬!

一呆再呆

铭记历史

用户10xxx32

这个小说,都是乱七八糟的编。