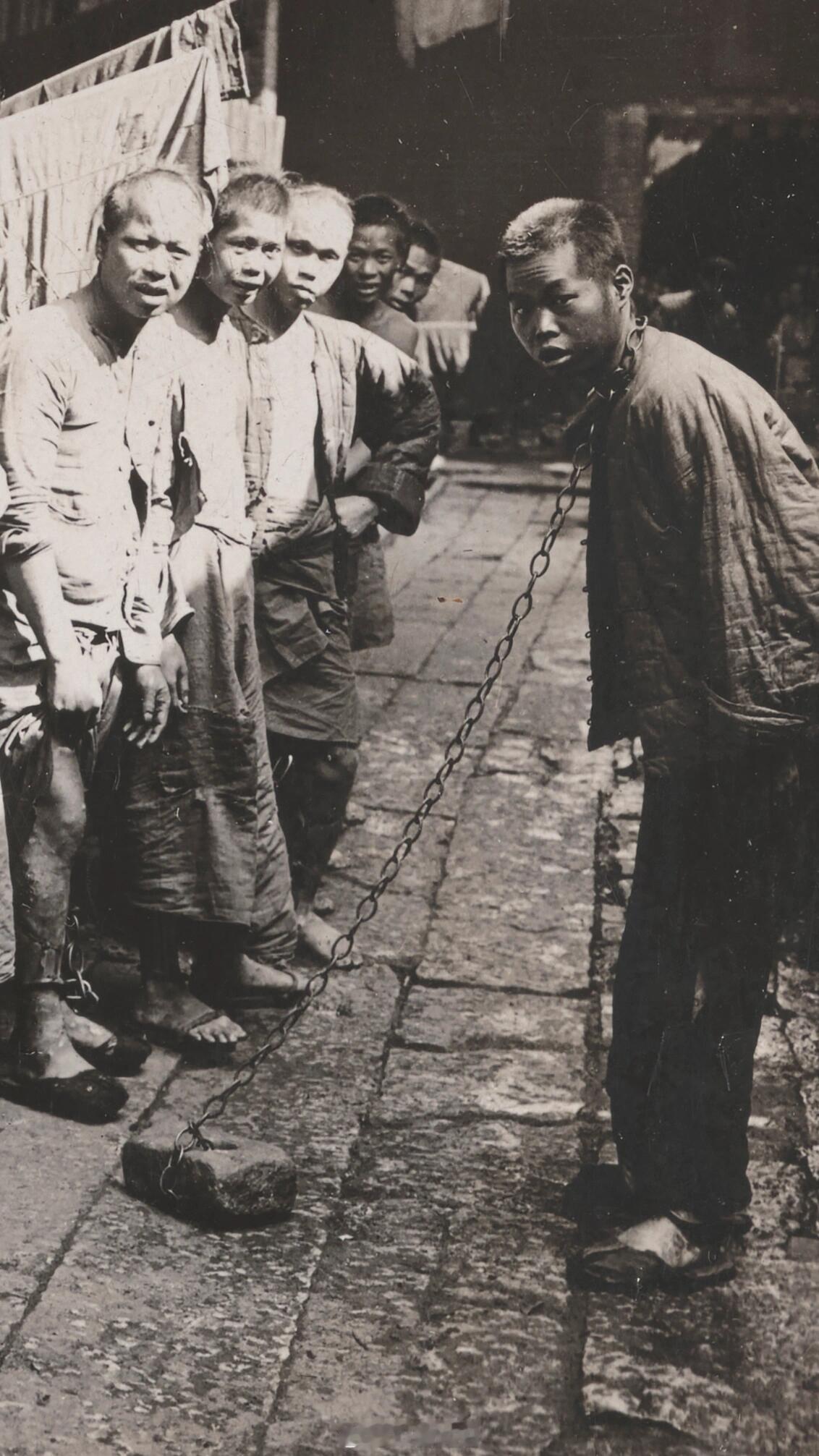

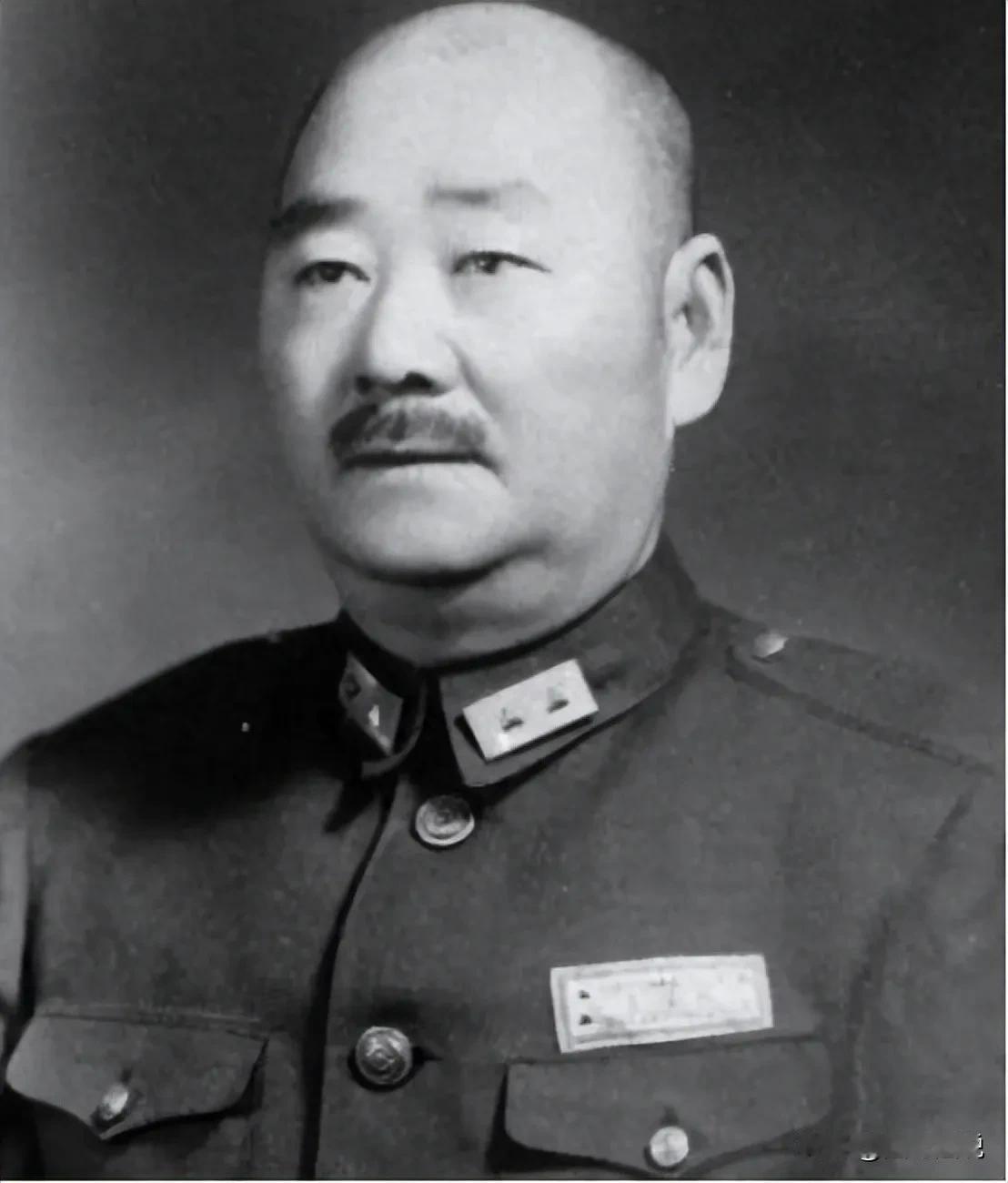

1948年,德国63岁老人流浪街头,就在他对生活绝望之时,突然收到一笔来自中国的汇款,看着汇款单上中国南京4个字,老人瞬间泪流满面。 作为一名美籍华裔,张纯如从小就听闻过南京大屠杀的故事。 然而,无论是美国的历史书籍,还是专业的学术资料,都未提及南京大屠杀这一事件。 这种缺失让张纯如产生了强烈的反思。 历史如果被遗忘,悲剧可能会重演。 张纯如开始广泛查阅历史资料,寻找任何与南京大屠杀相关的证据。 她甚至亲自前往南京,采访当时幸存的居民。 《拉贝日记》成为了她最重要的参考资料。 此书由一位名叫约翰·拉贝的德国人在南京大屠杀期间所写,详细记录了他在南京的亲眼所见。 拉贝1911年便来到中国工作。 经过多年在中国的生活,拉贝已经将南京视为自己的第二故乡。 当二战爆发后,拉贝加入了德国纳粹党,并在南京担任德国纳粹党分部副部长。 尽管身为纳粹党员,拉贝在南京亲身参与了保护南京百姓的行动。 尤其是当日军计划轰炸南京时,拉贝没有像其他外籍人员那样撤离,而是将自己家中的居所开放,建立了一个临时的安全区。 日军曾下达最后通牒,要求所有外国人员撤离,但拉贝凭借自己纳粹党员的身份,成功争取到了一个机会。 他在安全区内悬挂了一面巨大的纳粹旗帜。 幸运的是,这一策略奏效了。 他所记录的南京惨状让人触目惊心。 拉贝在日记中写道,南京的轰炸几乎摧毁了整座城市。 为了救助更多的南京市民,拉贝在国际上争取支持,他成立了一个国际委员会,目标是扩大安全区的面积,并在南京西部创建一个4平方公里的中立区。 尽管拉贝的请求被德国和日本方面不同程度地拒绝,但他依然争取到了一部分支持,成功地将更多的难民带入了安全区。 拉贝日记中记录了大量日本士兵在安全区内进行的暴行,包括强奸、杀戮等。 拉贝的坚持和勇气为南京的25万难民提供了庇护。 西门子公司在1938年将拉贝召回德国,迫使他离开南京。 拉贝在回国后,多次发表关于南京大屠杀的报告。 然而,拉贝的努力在当时并未得到应有的支持。 1945年,二战结束后,拉贝由于其纳粹身份曾一度被苏联和英国逮捕,直至1946年才被释放。 拉贝回到德国后,过着贫困潦倒的生活。 然而,南京民众得知拉贝的困境后,自发组织捐款为他筹集资金,最终集资1亿元,通过南京国民政府汇款给拉贝。 而中国政府也每月向他提供生活资助。 拉贝收到这笔汇款时,泪流满面。 拉贝的名字如今仍被铭记。 近些年,中国的《十大国际友人》评选中,拉贝名列第二,仅次于白求恩。 在几十年后的2020年,拉贝的孙子德国医生托马斯·拉贝,向中国发出了紧急援助请求,中国毫不犹豫地提供了物资支持。 此外,托马斯·拉贝还因为在中德两国医学合作中的突出贡献。 早在2016年,拉贝的《日记》也被作为历史见证,捐赠给了中国国家档案局。 南京大屠杀中,还有很多外国友人坚持正义,帮助中国难民。 南京城内的安全区包括了多个难民所,其中最为显赫的是金陵大学的难民所。 与此同时,南京城外的江南水泥厂也承担了接纳难民的重任。 这里的主要难民来源是南京郊区的农民和溃散的中国军人。 卡尔·京特和丹麦人辛德贝格等外国人,一方面用自己的身份为工厂提供保护,另一方面为难民提供医疗救援。 他们还帮助那些被日军追捕的中国军官藏匿其中。 贝德士教授更是在金陵大学的难民所中隐藏了多位军官,其中包括孙元良、邱清泉和廖耀湘等。 日军对此深感愤怒。他们不仅控制了南京市内外的通信,还频繁干扰和威胁这些外国人。 他们还屡次突袭国际安全区总部。 1938年,日军因一包丢失的衣服,强行冲入总部进行搜查,并殴打了负责管理的中国工作人员。 尽管如此,这些外国人依然没有退缩。 此外,贝德士在1937年就通过新闻稿《南京一瞥》,详细描述了南京的状况,并将这些经历与美国记者德丁等人分享。 这些材料成为了后续报道的基础,并最终促使《纽约时报》在1937年发布了《美国传教士叙述的南京恐怖统治》的文章。 同样,马吉牧师用电影记录了南京的惨状,并将长达400英尺的胶片带往上海,由柯达公司冲印。 参考文献:[1]孙宅巍.南京大屠杀60年祭——对南京大屠杀历史影响的思考[J].南京社会科学,1997(10):42-50