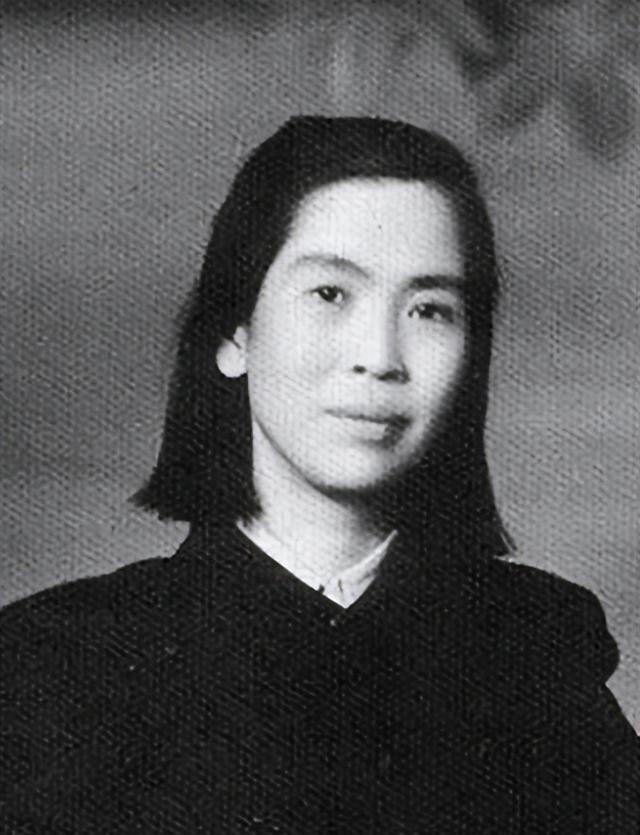

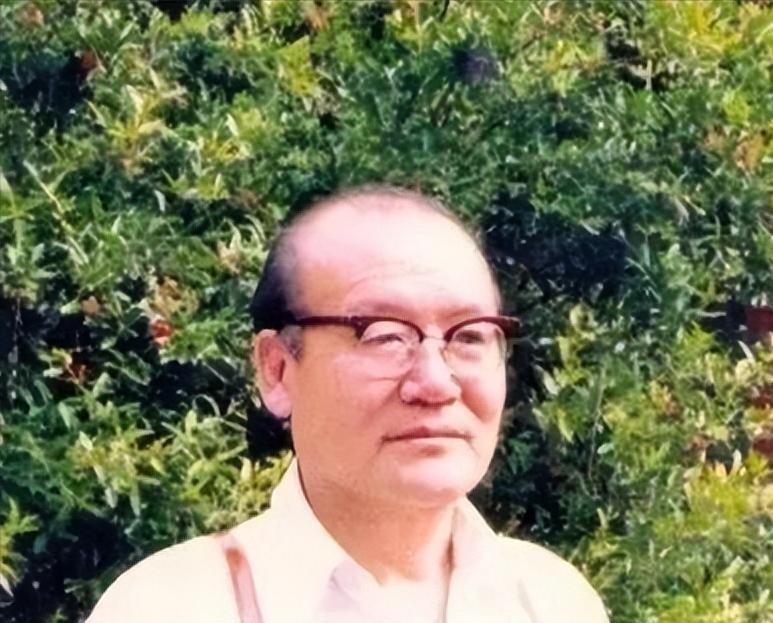

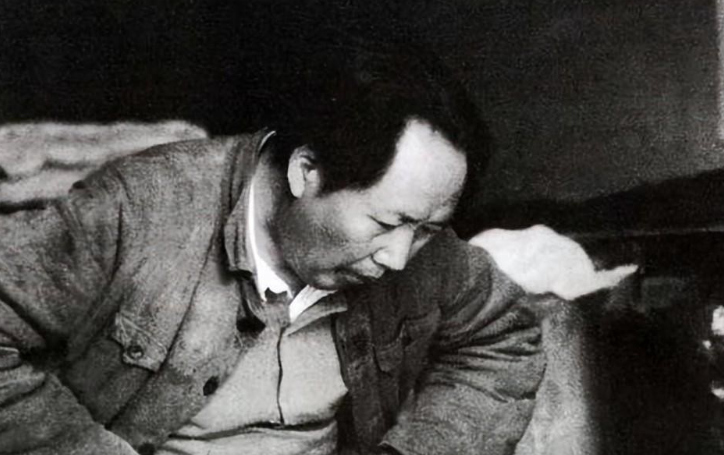

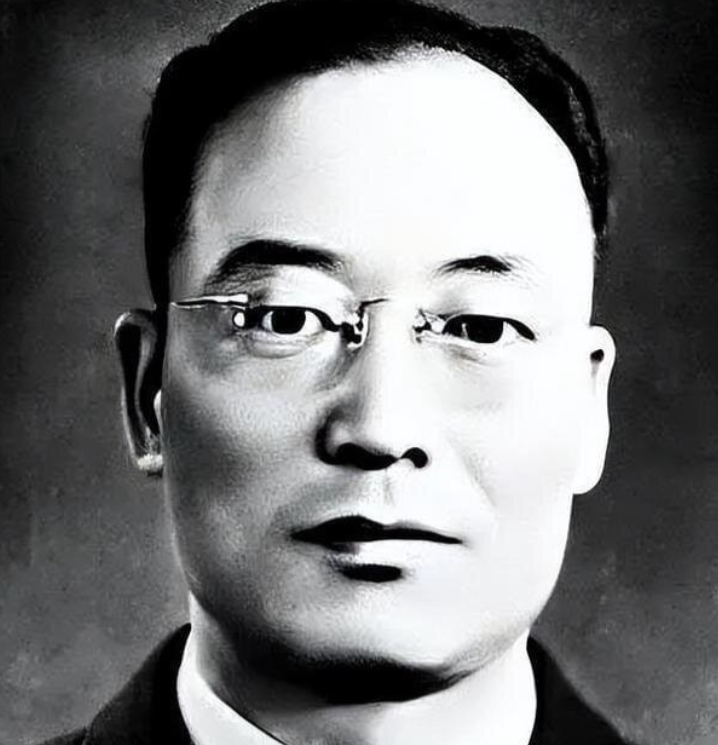

1984年,贺子珍临终前请求安葬于北京,邓小平知道后连下两道命令 1984年春天,上海华东医院的重症监护室内,75岁的贺子珍正在与病魔抗争。她不仅遭受着中风偏瘫的折磨,还同时患有肝炎、糖尿病等多种疾病。 4月14日,正在福建工作的贺敏学接到了女儿从上海打来的电话,电话中说姑妈贺子珍病情突然恶化,高烧迟迟不退,并出现大小便出血的症状。 贺敏学当时正受命筹组福建省顾委,本不该轻易离开工作岗位。但在省顾委筹备组的理解和支持下,他和妻子李立英立即动身赶赴上海。 到达医院后,他们看到贺子珍躺在病床上,身体虚弱但神志清醒。医生向他们介绍了贺子珍的病情:由于多种疾病并发,导致她的身体机能持续恶化。 面对妹妹的病情,有着丰富医疗知识的贺敏学建议使用安宫牛黄丸。这是一种效果显著的退烧急救良药,尽管价格不菲,但贺敏学表示愿意自己承担药费。 服用安宫牛黄丸后,贺子珍的病情确实出现了短暂好转,高烧一度退了下来。在这期间,她能够与前来探望的亲人进行简短交谈。 然而这种好转只是暂时的。4月18日,贺子珍的病情突然急转直下,体温再次飙升到40度以上。 在贺子珍去世后,关于她的骨灰安放地点引发了一场讨论。上海市委的一些领导同志提出,考虑到贺子珍是在上海去世,建议将她的骨灰留在上海安放。 面对这个提议,贺敏学站出来表达了不同意见。他指出贺子珍虽然在上海居住过一段时间,但她并非上海的干部,而是中央管理的干部。 贺敏学的建议很明确:希望将妹妹的骨灰安放在北京。这不仅是因为毛主席的遗体在北京,也考虑到她的女儿女婿都在北京工作和生活。 这个问题超出了上海市委的决策范围,需要向上级请示。上海市委随即向中共中央办公厅发去请示电文,详细说明了情况。 中办收到请示后,考虑到贺子珍的特殊身份和历史地位,立即将情况报告给了邓小平同志。这体现了中央对贺子珍后事安排的高度重视。 贺子珍在革命历史中具有特殊地位,她不仅是一位坚强的共产主义战士,更在特殊历史时期为中国革命作出了重要贡献。这些都是中央在考虑她后事安排时必须权衡的因素。 另一个重要考虑是,贺子珍1979年复出后,曾作为全国政协委员在北京参政议政。她对北京这座城市,对天安门广场,都怀有特殊的感情。 邓小平在了解相关情况后,连续做出两个重要指示。第一个指示是要求中央领导人都要送花圈,第二个指示是同意将贺子珍的骨灰安放在八宝山革命公墓一室。 这两个指示的分量极其重大。八宝山革命公墓一室是专门存放中央领导骨灰的场所,能够安放在这里本身就意味着崇高的政治待遇。 中央立即派出专机,将贺子珍的骨灰从上海运送到北京。这是一项庄严的任务,体现了党中央对贺子珍同志的特殊关怀。 1984年4月25日,新华社发布了贺子珍逝世的消息。全国各大报纸都对这一消息进行了报道,并刊登了她晚年的照片。 新闻报道中对贺子珍的评价是:"中国共产党优秀党员、长征过来的老干部"。这个称谓既是对她革命生涯的概括,也是对她一生贡献的肯定。 在追悼会现场,摆放着来自党和国家领导人的花圈。这些花圈既是对一位革命老战士的告别,也是对一段革命历史的缅怀。 贺子珍的女儿娇娇和女婿孔令华全程参加了在北京的安葬仪式。他们代表家属接受了前来悼念的人们的慰问。 这场送别仪式的规格之高,在当时引起了社会各界的广泛关注。它不仅是对贺子珍个人的礼遇,更是对中国革命历史的尊重。 特别值得一提的是,贺敏学因为过度悲伤,身体状况不佳,未能亲自前往北京参加妹妹的安葬仪式。但这丝毫不影响仪式的庄重与肃穆。 贺子珍安葬后,她的事迹在社会上引起了更大的关注。许多历史研究者和新闻工作者开始深入挖掘她的革命经历。 从1938年离开延安,到1979年重返政治舞台,再到1984年在上海去世,贺子珍的人生经历了跌宕起伏。但她始终保持着一个共产党员的革命信念。 在她去世后的这些年里,无论是历史学者还是普通民众,都在不断探寻和回顾她的革命生涯。这些研究和回忆,让后人更加全面地认识了这位特殊的革命女性。