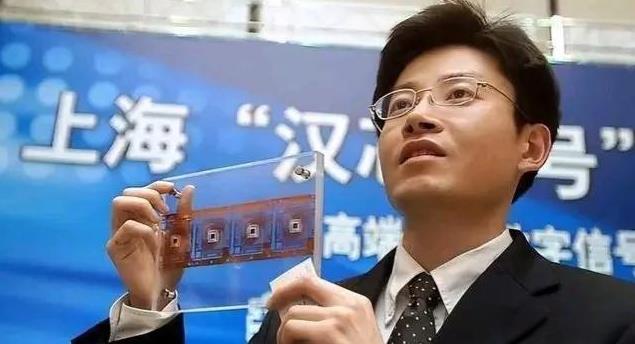

2002年,海归博士磨掉进口芯片的标识,换成自己的logo,靠着这项“发明”,他成了“民族英雄”。被揭穿的“汉芯一号”耽误了中国芯片多少年? 2003年,清华大学校园论坛上出现了一篇署名"芯片人"的帖子。帖子详细指出,这个被誉为"中国芯片界重大突破"的项目,实际上是一场精心策划的骗局。 多位业内专家指出,"汉芯一号"宣称的技术指标存在诸多疑点。尤其是项目组声称在短短16个月内就完成了从设计到量产的全过程,这在当时的技术条件下几乎是不可能完成的任务。 要知道,即便是国际顶尖的芯片研发团队,完成一款新型DSP芯片的研发周期通常也需要3到5年。 有关部门组建了专案调查组进行调查。调查结果为:芯片表面经过了人工打磨处理,原有的厂商标识被抹去,取而代之的是"汉芯"的标志。 专案组发现,"汉芯一号"与摩托罗拉公司的DSP56800系列芯片在技术参数上完全一致。通过详细比对,专家们确认这些芯片就是从美国购买的摩托罗拉产品,只不过经过了简单的"化妆"处理。 项目组声称的自主研发的技术文档,也被证实是从摩托罗拉内部网站下载的资料。 调查人员还发现了一个重要细节:项目负责人陈进此前的主要研究方向是集成电路测试,而非芯片设计。他在美国工作期间担任的也是测试工程师的职位。 这与他宣称的"芯片设计专家"身份存在明显矛盾。这一发现进一步证实了"汉芯一号"项目的虚假性质。 最终的调查报告彻底击碎了"汉芯一号"的神话。这个曾经被誉为"中国芯片产业里程碑"的项目,实际上是一场涉及金额高达11亿元的科技造假案件。 究竟是什么样的契机,让陈进有机会策划这场惊人的骗局? 陈进确实拥有令人羡慕的教育背景。在美国德克萨斯大学获得博士学位后,他专攻超大规模集成电路的设计与检测领域。 但他主要从事的是集成电路测试工作,担任的是测试工程师的职位,而非芯片设计专家。 2002年前后,中国的芯片产业正处于关键的发展时期。国内市场对芯片的需求快速增长,但高度依赖进口的现状却让人忧心忡忡。 陈进回国后在上海交通大学站稳了脚跟,组建了芯片与系统研究中心。 陈进凭借着海外的教育背景和看似雄厚的专业资历,在众多竞争者中脱颖而出,成功担任了上海交通大学微电子学院院长一职,并成为博士研究生导师。 他的目光已经锁定了当时国内备受关注的芯片研发项目——“汉芯一号”。项目的启动,引起了广泛关注。 “汉芯一号”获得了政府的大力支持,获得了12项国家专利,所需的资金也达到了11亿元人民币。 庞大的资金数额让人震惊,媒体也立即为该项目赋予了巨大的宣传力量,开始将其塑造为中国在芯片领域的一次巨大突破,激起了公众的期待。 陈进宣称,仅用16个月时间,团队就完成了从设计到量产的全过程。 时间之短,几乎可以说是奇迹。媒体纷纷报道,称其为中国科技界的一次重大胜利。即使是现在,这样的速度仍然难以想象。 在一片赞誉声中,也有少数专家提出了质疑。他们指出,芯片研发是一个极其复杂的系统工程,需要大量的人力物力投入,16个月完成全部研发过程几乎是不可能的。 在项目推进过程中,学术界内部其实存在着不同的声音。有专家私下讨论"汉芯一号"的技术指标是否合理,也有人质疑项目团队的研发能力。 但在当时追求快速突破的氛围下,这些质疑声音很快被淹没在铺天盖地的赞美之中。 当时的媒体报道几乎都在强调"汉芯一号"的"突破性"成就。 据称,这款芯片采用了180纳米的设计工艺,集成了250万个器件,运算速度达到每秒2亿次。这些指标在当时确实十分惊人,但其真实性却从未得到独立第三方的验证。 我们不得不承认,当时整个社会对芯片技术的渴望,以及对"弯道超车"的期待,在某种程度上助推了这场骗局的形成。 媒体的过度宣传、相关部门的疏于把关,再加上社会对海归人才的盲目信任,共同造就了这个令人痛心的结果。