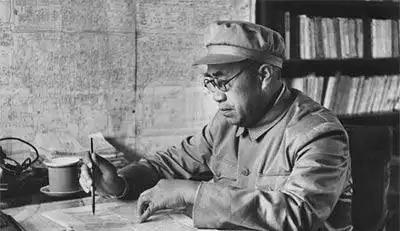

遵义会议上,很少发火的朱德大发雷霆,舌战群儒力挺毛主席 1934年10月,中央红军被迫离开中央苏区,踏上了艰苦卓绝的长征之路。这支队伍从江西瑞金出发时有8.6万人,却在数月的长征途中遭受了重创。 第五次反围剿的失利,让中央红军付出了惨重的代价。敌军采取堡垒政策,修筑了数千个碉堡工事,以堡垒群层层包围中央苏区,给红军造成了极大的伤亡。 突围之路异常艰难,中央红军一路且战且走,面对的是敌军的围追堵截。在湘江之战中,红军遭受了建军以来最为惨重的损失,近5万指战员壮烈牺牲。 湘江之战后,中央红军主力只剩下3万余人。这支队伍在突破四道封锁线后,终于在1935年1月初到达贵州遵义地区。 然而,国民党军队并未放弃追击。他们调集近40万大军,分别从息烽、瓮安、湄潭三个方向向遵义地区合围,企图将红军全部歼灭于乌江西北地区。 造成如此惨重损失的根本原因,在于军事指挥上的重大失误。当时担任军事指挥的博古和李德,完全按照教条主义的方式指挥作战。 他们不顾中国的实际情况,生搬硬套欧洲战争的经验,只在地图上划线决定进攻路线。这种脱离实际的指挥方式,使得红军将士疲惫不堪。 博古和李德不考虑战士们要走路、要吃饭、要休息的实际需求,也不关心行军路线是山地、平原还是河道。他们只知道在地图上画个箭头,规定时间必须完成任务。 遵义会议的第一天,毛泽东就针对红军面临的严峻形势发表了自己的见解。他直接指出了当前军事指挥中存在的问题,将矛头直指脱离实际的指挥方式。 毛泽东结合红军长征以来的具体战例,分析了教条主义指挥给红军带来的损失。他强调军事指挥必须考虑客观实际,要充分考虑地形、兵力对比、后勤补给等具体情况。 正在这时,躺在担架上的王稼祥挣扎着坐起来表态支持毛泽东的观点。他虽然身患重病,说话简短有力,但表达了一个明确的主张:让毛泽东参与军事指挥。 会议进行到关键时刻,一向性格温和的朱德突然发出怒吼。他针对博古、李德的指挥方式提出了尖锐批评:"有什么本钱,就打什么仗;没有本钱,打什么洋仗?" 这番话掷地有声,道出了红军当前面临的根本问题。朱德作为红军总司令,深知红军将士的实际情况,他的发言得到了与会者的强烈共鸣。 朱德接着说:"如果继续这样错误的领导,我们就不能再跟着走下去!"这句话表明了他坚决支持改变现有军事指挥体制的立场。 其他与会者也纷纷发表意见,会议的争论十分激烈。彭德怀因为前线战事紧张,发言后就立即赶回部队指挥作战。 在遵义南面的防线上,红三军团正在与推进的黔军展开激战。这场战斗的胜负,直接关系到会议能否顺利进行。 会议中,一些同志对博古、李德的军事指挥提出了不同程度的批评。但大家的发言都是就事论事,以理服人,而不是互相攻讦。 经过三天的激烈讨论,与会者最终在几个重要问题上达成了共识。大家一致认为,必须改变目前的军事指挥方式,建立符合中国革命实际的军事指挥体系。 遵义会议经过三天的激烈讨论,最终作出了一系列重大决定。会议选举毛泽东为中央政治局常委,确立了他在党和红军中的领导地位。 这次会议彻底改变了此前的军事指挥体制,取消了博古、李德的军事指挥权。从此,红军的军事指挥权回到了中国共产党人自己手中。 会议结束后,红军的作战方式发生了根本性转变。毛泽东运用灵活机动的战术,充分发挥红军的特点,巧妙地避开敌人的主力。 在黔北的土城、娄山关一带,红军首次尝试新的作战方针。这些战斗的胜利,证明了遵义会议作出的决策是完全正确的。 遵义会议的召开,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。这次会议成为了中国革命从挫折走向胜利的伟大转折点。 更为重要的是,遵义会议标志着中国共产党在政治上走向了成熟。这是党第一次独立自主地运用马克思主义基本原理,解决中国革命中的重大问题。 这次会议的成功召开,也体现了中国共产党人敢于直面问题、修正错误的政治勇气。在最危急的时刻,党通过民主讨论的方式,找到了正确的前进方向。 遵义会议留给后人的不仅仅是一段历史,更是一笔宝贵的精神财富。坚定信念、实事求是、独立自主、敢闯新路、民主团结,这些都是遵义会议精神的核心内涵。 从遵义会议精神中可以看到,中国共产党人始终保持着解决问题的政治智慧。无论遇到什么困难,都能够通过实事求是的态度,找到符合中国实际的解决方案。 遵义会议体现的独立自主精神,对今天依然具有重要的指导意义。它告诉我们,解决中国的问题,必须立足中国实际,走符合中国国情的发展道路。 会议展现的民主团结作风,为党内政治生活树立了典范。即使在意见分歧最大的时候,也要以理服人,以事实为依据,共同寻找解决问题的正确方法。