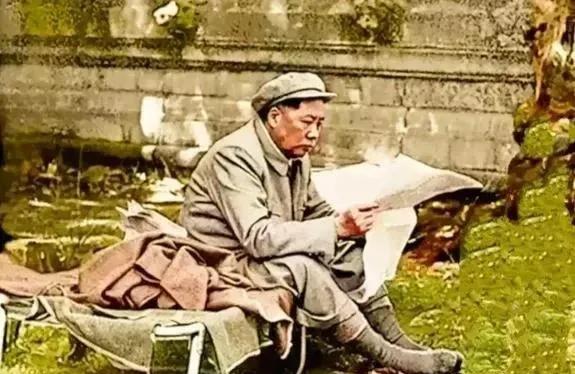

毛主席脱鞋休息的照片,注意看他脚上那双袜子,松松垮垮的,不知穿了多少年?--毛主席喜欢穿一种纱袜,长筒。这种袜子弹性极差,时间久了,袜筒就变得松垮,经常堆到脚面上。即便这样,他也舍不得扔,缝缝补补接着穿。 在一张珍贵的历史照片中,毛主席正在脱鞋休息,他脚上那双松松垮垮的袜子格外引人注目。这双袜子是一种纱质长筒袜,属于当时最为普通的袜子品类。 这种纱袜的特点是透气性良好,适合在中国南方潮湿多雨的气候穿着。但这种袜子也有一个明显的缺点,就是弹性较差,穿久了容易松垮变形。 主席日常生活中就穿着这样的纱袜,即便袜子已经失去弹性,堆在脚面上显得不够美观,他仍然坚持穿着。当袜子出现破洞时,他也不会轻易丢弃,而是让工作人员帮忙修补后继续使用。 这双袜子的使用时间之久,从它明显的褶皱和多处补丁痕迹就能看出来。据当时的工作人员回忆,主席的袜子常常是穿到实在无法修补了才会更换。 在主席的生活用品中,不仅是袜子,其他物品也都体现着他朴素节俭的生活作风。从他的衣着打扮到日常饮食,处处都显示着一位国家领导人的朴实无华。 即便在新中国成立后,国家经济逐步发展,主席仍然保持着艰苦朴素的生活习惯。他的生活态度影响了身边的每一个人,从家人到工作人员都深受感染。 在物质条件日益改善的情况下,主席依然坚持着最基本的生活标准。他曾多次强调,领导干部更应该保持艰苦朴素的作风,不能贪图享受。 对于个人使用的物品,主席始终保持着高度珍惜的态度。他的毛巾、牙刷等生活用品都使用很长时间,直到不能再用为止。 这种节俭不是出于物质的匮乏,而是源于他对艰苦奋斗精神的坚守。在主席看来,勤俭节约不仅是一种生活方式,更是一种革命传统。 1927年秋收起义后,毛主席开始了长达二十二年的革命征程。在这段艰难岁月中,个人生活条件的艰苦是常人难以想象的。 红军长征到达延安后,主席和战士们一起住进了窑洞。这些黄土高原上的窑洞,成为了革命圣地延安的标志性建筑。 窑洞的条件十分简陋,冬天寒风刺骨,夏天闷热难耐。但就是在这样的环境下,主席带领全党全军坚持革命事业,建立了陕甘宁边区。 物资匮乏的条件下,延安的生活极其困难。主席和其他同志一样,经常是一天只能吃两顿饭,有时甚至要以野菜充饥。 1936年,美国记者埃德加·斯诺来到延安采访。他亲眼目睹了共产党领导人的生活状况,看到了他们的艰苦作风。 在斯诺的记录中,主席居住的窑洞内陈设极其简单,只有几件必需的家具。白天工作时用的桌椅,晚上就成了床铺。 当时的周恩来同志和彭德怀同志的生活条件也同样艰苦。他们和普通战士同吃同住,过着最朴素的生活。 这种艰苦环境下表现出的革命精神,深深感动了来访的每一位外国友人。他们把这种精神称为"东方的力量"。 在长征途中,物资匮乏的情况更为严重。红军将士们经常是饥寒交迫,但依然保持着高昂的战斗意志。 主席作为最高领导人,同样经历着这些艰难困苦。他和战士们同甘共苦,从不享受任何特殊待遇。 1937年全面抗战爆发后,延安成为了抗日的重要基地。来自全国各地的进步青年纷纷奔赴延安,投身革命事业。 爱国华侨领袖陈嘉庚先生在访问延安时,被这里的艰苦环境和革命者的坚韧精神所震撼。他坚信中国的希望就在延安。 主席在这样的环境中,仍然保持着旺盛的工作热情。他在油灯下写作,发表了大量重要著作,指导革命实践。 这种艰苦奋斗的精神,不仅体现在物质生活上,更表现在革命工作中。主席经常工作到深夜,即便在条件最艰苦的时候也不间断。 毛主席的节俭品格不是偶然形成的,这种品格可以追溯到他的青年时期。在湖南师范学校读书期间,他就养成了勤俭节约的生活习惯。 这种节俭不仅表现在生活用度上,更体现在他对待学习的态度上。他把有限的经费主要用于购买书籍和订阅报刊,而在生活上则尽可能节省。 他的这种作风在投身革命后得到了进一步的发展和升华。在革命战争年代,艰苦的环境使这种节俭精神更加坚定。 这种精神一直延续到新中国成立后,即便条件改善了,他依然保持着艰苦朴素的本色。他常说,越是在物质条件改善的时候,越要注意保持艰苦朴素的作风。 对于当代社会来说,主席的节俭精神具有重要的现实意义。在物质生活日益丰富的今天,这种精神更显珍贵。 节约不仅是个人美德,更关系到国家发展。在主席看来,勤俭节约是一个民族发展进步的重要保证。 对于年轻一代来说,学习主席艰苦朴素的精神特别重要。这种精神能够帮助年轻人树立正确的人生观和价值观。 在追求物质生活的同时,不忘记艰苦奋斗的传统,这是对主席精神最好的传承。这种传统不会因时代变迁而失去价值。 作为一位伟大的革命家和政治家,主席始终保持着平民本色。他的衣着朴素,生活简单,展现出领袖人物的崇高品格。