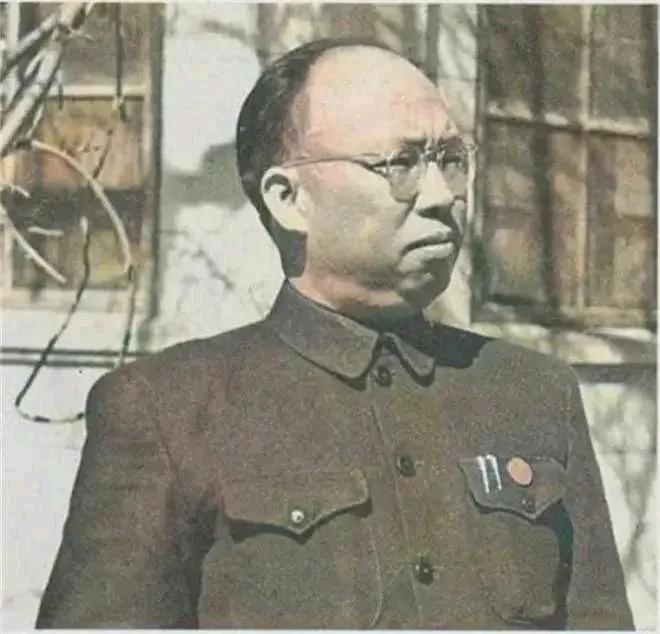

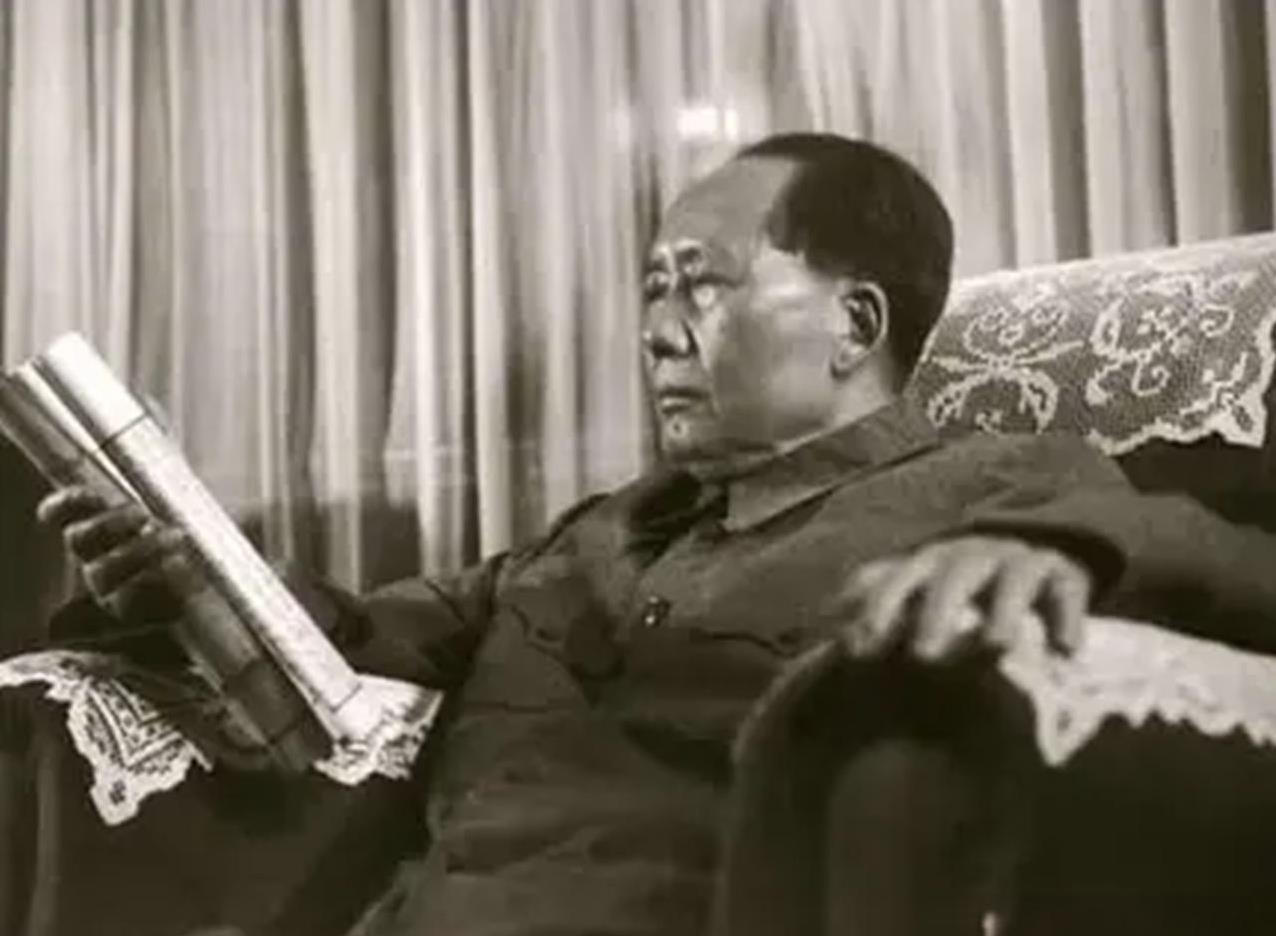

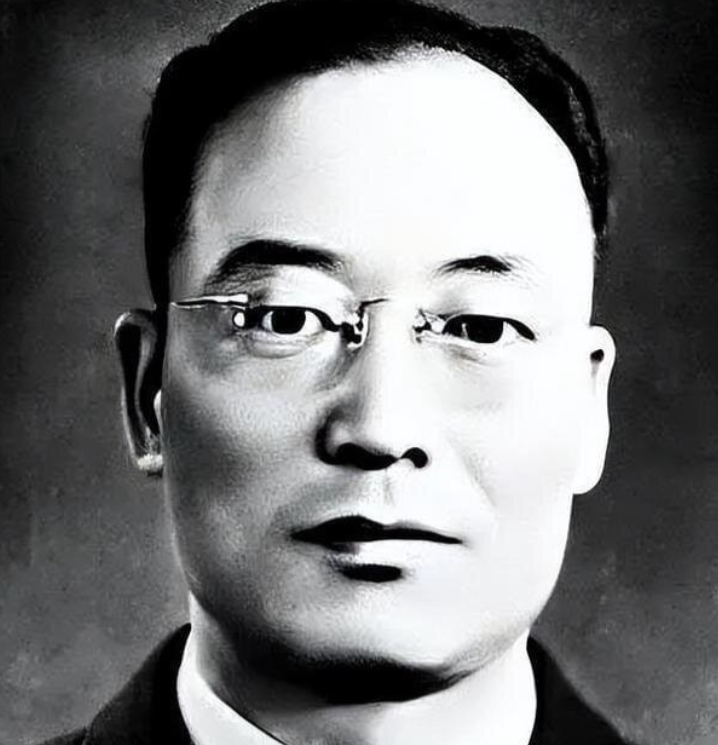

1990年,徐向前自知时日无多,对前来探望他的战友李先念,说出了心中的三个遗愿。 1990年6月29日,位于北京的301医院里,徐向前元帅的病情正在持续恶化。这位经历过长征、参与过抗日战争、指挥过解放战争的老将军,此时已经走到了生命的尽头。 当天上午,得知徐向前病情加重的消息后,李先念立即放下手中的工作赶往医院。这两位为新中国的建立付出毕生心血的老战友,即将进行他们最后一次的见面。 病床前,已经说不出话的徐向前用微弱的手势示意李先念靠近。他用尽全力,向这位相识六十余年的老战友,说出了自己最后的三个心愿。 "第一,不要向遗体告别;第二,不要开追悼会;第三,把我的骨灰撒到大别山、大巴山、河西走廊和太行山。"徐向前的声音虽然微弱,但每一个字都格外清晰。 李先念静静地听完,目光中充满了对这位老战友的理解与敬重。他转身对身边的工作人员说:"我也是这三条。" 这样的选择,在当时的很多革命老将军中并不罕见。他们都希望能以最简单的方式告别人世,回归到那些曾经战斗过的土地。 徐向前和李先念的革命友谊可以追溯到1930年代。在那个战火纷飞的年代,他们曾在西路军并肩作战,一起经历了血与火的考验。 在长达六十年的革命生涯中,他们共同见证了中国从战乱走向和平,从贫穷走向发展。无论是在战场上还是在和平建设时期,两人都保持着亲密的战友情谊。 徐向前选择的这几个地方,都是他戎马一生中留下重要足迹的战场。大别山是他早期革命的地方,大巴山见证了他带领红军的艰苦岁月,河西走廊记录了他指挥西路军的悲壮历史,太行山则是他抗日战争时期的重要根据地。 对于这个朴素的要求,李先念感同身受。作为一位同样经历过革命战争的将领,他深深理解战友们对这些山川的特殊感情。 在这次见面之后不久,徐向前永远离开了。两年后,李先念也完成了自己的历史使命。他们都选择了最简单的告别方式,把自己的骨灰撒向那些承载着革命记忆的山川。 这场发生在医院病房里的对话,不仅是两位老战友之间的临别诀言,更是一代革命军人朴素情怀的真实写照。他们用最后的选择,诠释了对革命理想的永恒坚守。 在徐向前与李先念的革命生涯中,西路军时期是他们共同经历的重要历史时刻。1936年,面对国民党军队的围剿,西路军陷入了极为困难的处境。 在这场生死考验中,李先念被任命为西路军工作委员会委员,负责军事指挥工作。面对极其恶劣的自然环境和敌军的重重包围,他带领部队展开了一场惊心动魄的突围行动。 穿越祁连山时,部队要在零下30多度的极寒天气中跋涉。冰天雪地中的行军持续了整整20天,每一步都面临着冻伤和体力耗尽的危险。 随后,部队又要穿过被称为"死亡地带"的戈壁滩。在这片寸草不生的荒漠中,缺水和缺粮的问题时刻威胁着每个战士的生命。 经过47天的艰苦跋涉,李先念成功带领420余名红军战士突出重围,到达了甘肃与新疆交界的星星峡。这次突围行动,展现了红军将士不畏艰险的革命精神。 之后的岁月中,李先念在军事指挥方面展现出更加出色的才能。1947年,他指挥了著名的中原突围战役。 当时,李先念的部队在中原地区面临着国民党30万大军的包围。面对敌我力量悬殊的局面,他采取了一系列巧妙的战术。 为了迷惑敌人,他命令部队在白天向东开进,晚上再悄悄撤回。这种声东击西的战术,成功让敌人在东线投入了大量兵力。 同时,他还安排一部分部队在原驻地保持正常的操练和生活秩序,进一步麻痹敌人。通过这些精心设计的战术,李先念最终带领6万将士成功突围。 面对这个陌生的领域,李先念坦言自己是"外行"。但在中央的信任和支持下,他逐渐掌握了国家财经工作的重要职责。 徐向前和李先念这两位革命军人的人生轨迹有着诸多相似之处。他们都经历了长征、抗日战争和解放战争的洗礼,见证了新中国从诞生到发展的全过程。 在革命战争年代,他们都是战功赫赫的军事指挥员。从大别山到大巴山,从河西走廊到太行山,他们的足迹遍布了中国的大江南北。 和平年代到来后,两人都担任了重要的领导职务,为新中国的建设和发展贡献力量。这种从战场转向建设岗位的转变,体现了革命军人的责任与担当。 河西走廊记录了西路军浴血奋战的历史,太行山则是抗日战争时期重要的根据地。这些地方不仅是革命战争的历史见证,更是革命精神的永恒象征。 李先念对战友的选择表示了深深的认同,他也选择了相似的方式告别人世。两年后,他的骨灰被撒向了大别山、大巴山和祁连山。 这种选择体现了老一辈革命军人朴素的情怀。他们不要豪华的葬礼,不要隆重的仪式,只愿长眠于曾经战斗过的土地。