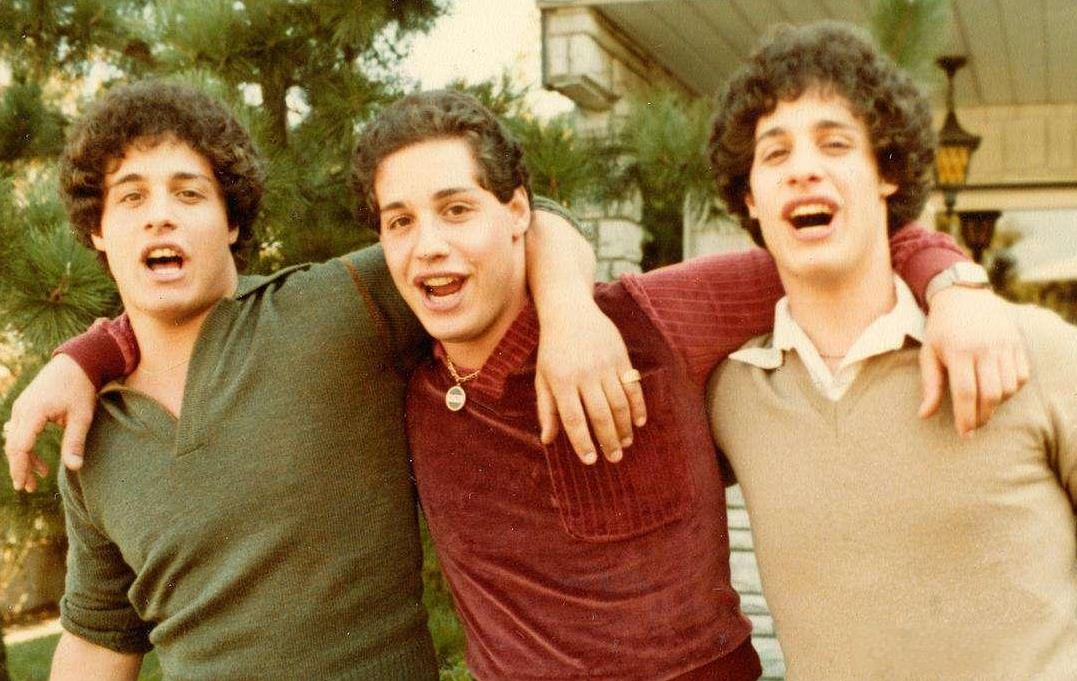

1961年夏,出生在精神病家庭的同卵三胞胎,因父母实在无力抚养,被送到了路易斯·怀斯服务中心。很快,在同一天内,3个具有相同基因的男孩,被3个家庭分别领养。但他们的养父母却都不知道,他们是三胞胎,这是为什么呢? 20世纪60年代的美国,心理学研究正处于蓬勃发展的黄金时期。弗洛伊德的精神分析理论在美国学界掀起了巨大波澜,各种心理学实验和研究项目如雨后春笋般涌现。 纽约作为美国精神病学研究的中心之一,汇聚了大量杰出的精神病学家和研究者。其中,彼得·纽鲍尔博士就是这个时代最具影响力的精神病专家之一。 纽鲍尔博士是奥地利大屠杀的幸存者,作为一名犹太难民来到美国后,凭借其过人的智慧和专业能力,很快在纽约精神病学界站稳脚跟。他担任纽约著名的佛洛依德档案馆主任,在精神病研究领域有着极高的声誉。 1961年,纽鲍尔博士开始筹划一项前所未有的社会实验。这项实验得到了犹太家庭与儿童服务委员会的大力支持,该委员会在美国政界和学术界都拥有深厚的政治根基。 实验的核心设计非常精密。纽鲍尔博士的团队首先在路易斯·怀斯服务中心物色同卵多胞胎婴儿,然后将他们分别安置在不同社会阶层的家庭中。 为确保实验的严谨性,研究团队制定了严格的家庭筛选标准。他们将目标家庭分为三类:蓝领工人家庭、中产阶级教师家庭和富裕的医生律师家庭。这种分类方法旨在研究不同社会环境对基因相同个体的影响。 更令人惊讶的是,实验团队还要求每个领养家庭都必须已经有一个大约两岁的领养女儿。这个看似奇怪的要求,实际上是为了确保实验对象在相似的家庭结构中成长。 为了掩盖这项实验的真实目的,研究团队巧妙地设计了一个名为"领养儿童成长发展跟踪调查"的项目。他们派出训练有素的调查员,定期访问这些家庭,用摄像机记录孩子们的一举一动。 这些调查员打着科研的旗号,询问孩子们的生活习惯、学习情况和行为表现。领养家庭对此毫无怀疑,认为这只是福利机构对领养儿童的正常关怀。 1980年,在纽约州沙利文县社区学院的校园里,发生了一个令人难以置信的巧遇。一名叫鲍比的19岁新生在报到第一天,就被很多素未谋面的同学热情地打招呼,甚至有人直接叫他"艾迪"。 这个看似偶然的误会,揭开了一个尘封19年的秘密。原来,在这所学校还有一个叫艾迪的学生,他与鲍比长得一模一样。 这个消息很快传遍了整个校园,引起了当地媒体的关注。新闻报道登上了《纽约日报》后,第三个"复制人"大卫也出现了。 三人相认后,媒体对这个故事展开了持续追踪报道。《人物杂志》《时代杂志》《纽约时报》等各大媒体纷纷对三胞胎进行专访,他们的故事成为了1980年代初期最引人注目的新闻之一。 在媒体的推动下,三胞胎迅速成为了纽约的名人。他们经常一起参加各种电视节目,穿着相同的衣服,做着相同的动作,展示着基因带来的神奇相似之处。 借着这股热度,三人在纽约开了一家名为"三胞胎"的餐厅。这家餐厅很快成为了纽约的网红打卡地,不仅因为美食,更多的是人们想一睹三胞胎的风采。 然而,在这些光鲜亮丽的表象之下,一些令人不安的共同之处逐渐显现。三人在交谈中发现,他们都在青少年时期接受过精神治疗。 更令人意外的是,他们还发现了许多惊人的共同点。三人都特别喜欢中国菜,都选择万宝路作为他们的香烟品牌,都在学校参加过摔跤运动,甚至都对年长的女性有特别的好感。 与此同时,其他一些被路易斯·怀斯服务中心安置的双胞胎也陆续站出来,讲述了类似的经历。这些双胞胎中的许多人同样面临着精神健康问题。 特别引人注意的是,这些被分开收养的多胞胎们都有一个共同点:他们的生母都有不同程度的精神健康问题。但这个重要信息在领养过程中从未向任何领养家庭提及。 1990年代中期,一通来自得克萨斯州奥斯汀的电话彻底改变了三胞胎的命运。记者劳伦斯·赖特在研究一篇关于同卵双胞胎的文章时,意外发现了一个惊人的秘密。 在一份名为《儿童精神分析学》的学术期刊中,劳伦斯发现了一项由纽鲍尔博士主导的秘密研究。这项研究专门针对具有精神疾病家族史的多胞胎进行追踪观察。 三个不同的家庭环境为这项研究提供了绝佳的观察样本。大卫所在的蓝领家庭虽然经济条件较差,但父亲总是能抽出大量时间陪伴孩子,给予充分的关爱和支持。 相比之下,生活在富裕医生家庭的鲍比,虽然物质条件优越,但父母工作繁忙,陪伴时间有限。而在教师家庭长大的艾迪,则经历了较为严格的家庭教育。 2008年,实验的主导者纽鲍尔博士去世,他将所有研究资料都存放在耶鲁大学档案馆。这些装满66个文件夹的资料被要求封存至2066年,除非获得犹太家庭与儿童服务委员会的特别授权,否则任何人都无法查看。