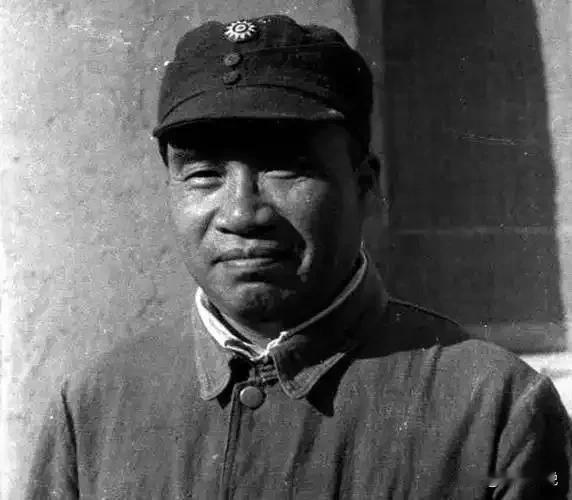

开国大将王树声为躲避敌人抓捕,无奈躲入一农妇家中。可在敌军经过门口时,这个农妇却大喊:“他在我这里!”多年以后,王树声千里迢迢重返故地,只为寻找这个老村妇。 1928年的湖北麻城,一场惊心动魄的追捕正在进行。敌军悬赏200大洋,要捉拿年轻的共产党员王树声。 在西张店村,周代英这个普通的农家妇女,已经为革命事业付出了巨大的代价。她的丈夫王良喜曾是当地的地下党员,为发展苏维埃组织四处奔走,最终在1927年的黄麻起义中壮烈牺牲。 从那时起,周代英的家就成了红军战士的落脚点。她经常为过往的红军战士烧水做饭、洗衣服。这个朴实的农家院落,成为了当地革命力量的重要联络点。 那个不平静的夜晚,枪声打破了村庄的宁静。敌军的吆喝声和狗吠声交织在一起,整个村子陷入了恐慌。 就在此时,被追捕的王树声来到了周代英家附近。周代英当机立断,将他藏在了自家的夹墙之中。 敌军在搜寻无果后,将全村的百姓都赶到了村头的柳树下。他们扬言如果不交出王树声,就要将全村村民处决。 在这生死攸关的时刻,周代英站了出来。她大声喊道:"王树声在我家里!" 周代英带着敌军来到家门口,却巧妙地设法拖延时间。她让自己的大儿子王政道假扮王树声,为真正的革命者争取了逃脱的机会。 这个决定付出的代价是惨重的。第二天,敌军在张店河南面的河滩上,就将王政道处决了。他们甚至将王政道的头颅挂在大柳树下示众,妄图震慑村民。 失去大儿子后,周代英没有向命运低头。她决定送二儿子走上革命道路,继承父亲和兄长的遗志。但命运再次给这位母亲沉重一击,二儿子在敌人的"清乡"行动中被杀害。 这时,已经成为红军师长的王树声专程回到麻城看望周代英。在他们相见的那一刻,王树声跪在周代英面前,表示今后要以干儿子的身份赡养她。 周代英没有因为失去两个儿子而退缩。她将自己的三儿子、四儿子也托付给王树声,让他们参加革命队伍。在她看来,革命事业比个人生死更重要。 1930年,王树声接到上级指示,带领部队南征北战。从此,这对特殊的母子失去了联系。周代英的两个小儿子也在长征路上相继牺牲,为革命事业献出了年轻的生命。 周代英一家可谓满门忠烈。丈夫和四个儿子都为革命事业献出了宝贵的生命,而她却依然坚守在这片红色的土地上。 失去所有亲人后,周代英独自一人生活。她依然保持着往日的朴实作风,坚持支持革命事业。即便生活艰难,她也从未向任何人诉苦。 南征北战期间,王树声虽然与干娘失去联系,但从未忘记这位救命恩人。他时常派人打听周代英的消息,希望能够找到她的下落。 1951年,新中国成立后不久,王树声终于有机会重返故里。他在麻城张店街、顺河集区四处寻访,试图找到周代英的踪迹。 当地有人说周代英因敌人烧毁房屋而外出避难,也有人说她已经遇害。这些消息让王树声倍感沉重。他还专门委托当地县政府帮忙寻找,但始终没有结果。 1951年,王树声在麻城的慰问工作即将结束时,一名警卫员报告说有位老大娘要见他。当时西张店村还没有通公路,王树声走了十多里山路赶去见这位老人。 在一条小溪边,王树声远远看到一位穿着破旧衣服的老大娘。这位老人就是他日夜思念的救命恩人周代英。那一刻,王树声顾不得自己的将军身份,直接踏进了近膝深的溪水。 老大娘因多年痛苦的生活已经双目失明,无法看清来人。但当听到"娘,我是树声"的喊声时,她立即认出了这个声音。 这对特殊的母子在溪边紧紧相拥。王树声对周代英说,从今以后要以王政道的身份尽孝,要像对待亲生母亲一样照顾她。 重逢之后,王树声立即着手安排周代英的生活。他多次派人给周代英送钱送物,还专门委托冯仁恩少将、高志荣少将前往看望。虽然职务繁忙,但他始终没有忘记这位恩人。 周代英晚年与侄儿一起生活。王树声一直惦记着她的生活起居,经常托人去看望,确保她能安享晚年。直到1956年,周代英因病去世。 在周代英的墓碑上,一侧刻着她的亲人名字,另一侧则刻着王树声的名字。这块墓碑不仅记录着一段特殊的母子情,更见证了革命年代里一个平凡农妇的伟大牺牲。 周代英用自己一家人的生命支持了革命事业。她的丈夫和四个儿子都为革命牺牲,而她本人也在艰苦的岁月中失明。但她从未后悔自己的选择。 这段特殊的母子情谊,体现了革命战争年代军民鱼水情深的真实写照。一位农村妇女冒着生命危险救下一名革命战士,用儿子的生命换取革命火种的延续。而这位革命战士,也用实际行动回报了这份深情厚谊。 在中国革命的历史长河中,像周代英这样的普通百姓为革命作出了巨大贡献。他们虽然没有留下赫赫功名,但正是千千万万个普通人的付出与牺牲,才换来了革命的最终胜利。