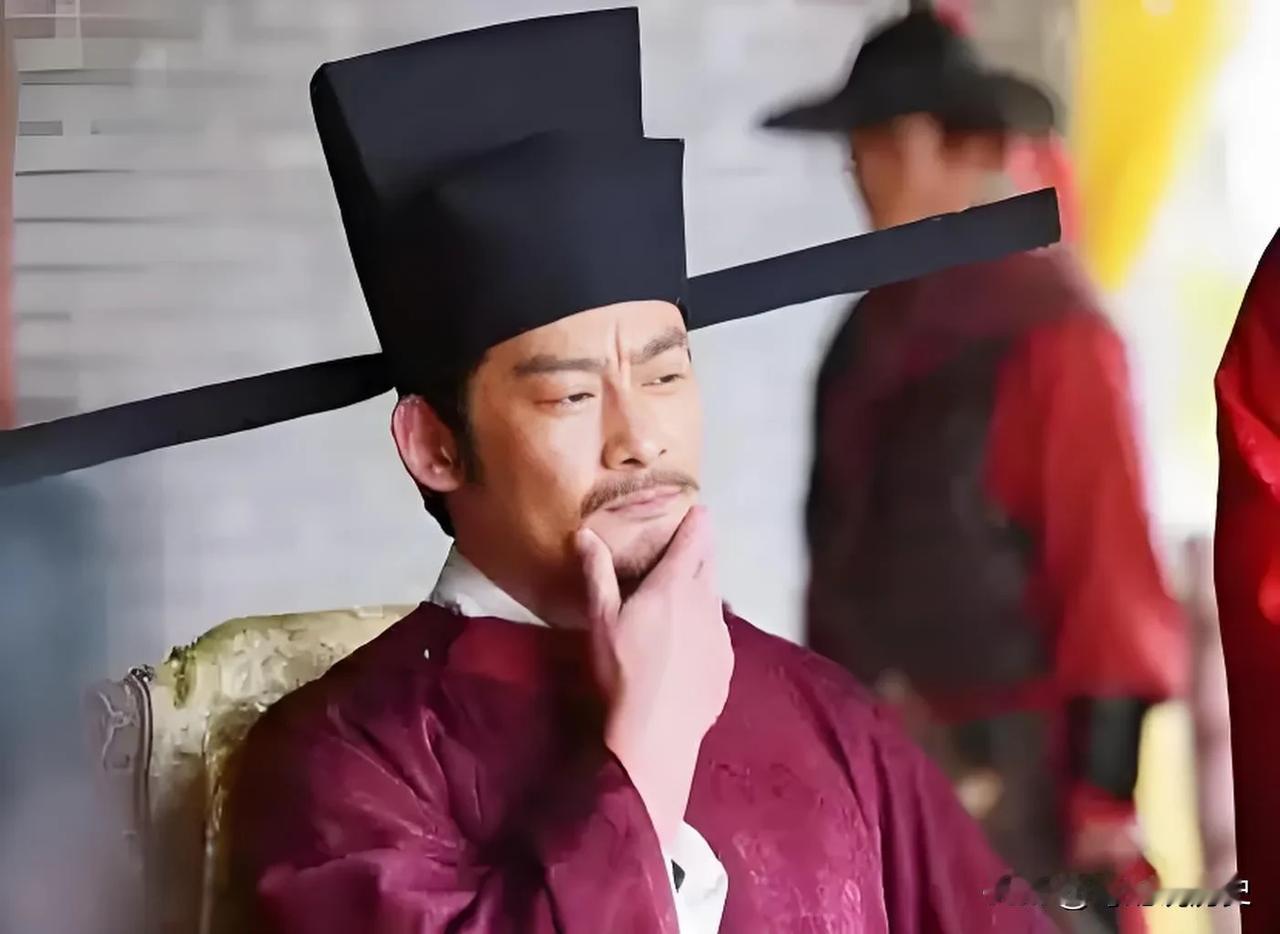

北宋年间,一农夫报案,称牛舌被人割去,包拯沉思片刻说:“你回去把牛宰了,拉到集市去卖,小偷自然会现身!”农夫照做,第二天,小偷果然自投罗网。 北宋仁宗年间,中原大地上演着一场繁荣与太平的盛世。这是一个崇尚农耕、重视农业的时代,从皇室贵胄到平民百姓都深知"农为国本"的道理。 在这样的背景下,农具和耕牛就成了农户最重要的生产资料。一头耕牛的价值,往往抵得上一户普通农家三年的收入,因此朝廷对耕牛的保护尤为重视。 北宋时期,朝廷专门制定了保护耕牛的法令,任何人私自宰杀耕牛都将被处以重罪。这样的法令不仅维护了农业生产的稳定,也让当时的农户能够安心务农。 在这个时代,安徽天长县来了一位不同寻常的知县包拯。他面色黝黑,百姓私下都叫他"包黑子",但没有人因此小看这位面色黝黑的父母官。 包拯为官清廉,从不收受贿赂,每次断案都能明察秋毫。他在民间还有一个更响亮的称号:"阎罗包",意思是他断案如同阎罗王判案一般公正无私。 在包拯治理下的天长县,百姓安居乐业,田地里的庄稼长势喜人。他在审理案件时从不拖延,常常能在最短的时间内找出真相,让受害者得到公正的对待。 当时的农业生产以小农经济为主,一家一户都要精打细算。农忙时节尤为重要,因为这关系到全家一年的收成,也关系到来年的生计。 在北宋的农业技术中,耕牛是最主要的生产力工具。一头耕牛不仅能耕地播种,还能运输粮食,对农户来说就是家中的顶梁柱。 包拯在天长县任职期间,经常走访民间,了解百姓疾苦。他深知在这个以农立国的时代,保护农民的利益就是保护国家的根本。 这个案件发生在农忙时节,正是庄稼需要精心照料的关键时期。在这个时候,农民们通常天不亮就要下地干活,每一刻都十分珍贵。 北宋时期,朝廷规定擅自宰杀耕牛是重罪,情节严重者甚至可判处死罪。这条法令的设立,就是为了保护农业生产,维护农户的根本利益。 案件的特殊之处在于作案手法非同寻常,犯人没有偷走整头牛,而是专门割去了牛舌。这种做法在当时的盗窃案件中极为罕见。 割去牛舌的后果十分严重,因为没有了舌头的牛将无法进食,最终必死无疑。这就等同于毁掉了一户农家最重要的生产工具。 从现场遗留的痕迹来看,作案人对牛棚的位置非常熟悉,能在无声无息中完成作案。这表明作案者很可能是对这户人家的情况十分了解的人。 割舌这个行为本身就透露出不同寻常的信息,这不是普通的偷盗行为能够解释的。一般的盗贼都会选择偷走整头牛,以获取最大的利益。 作案时间应该是在深夜,当全家人都已经入睡之后。犯人选择这个时间段作案,说明其行动经过了周密的计划。 从牛舌被割掉的痕迹看,作案人使用的工具很锋利,切口整齐。这说明作案人是有备而来,而不是临时起意。 现场留下的牛舌被丢在食槽里,这个细节格外引人注意。一般的盗贼不会这样做,这更像是一种刻意为之的行为。 牛棚的现场没有打斗痕迹,说明牛在被割舌时可能处于熟睡状态。这也从侧面反映出作案人对牛的习性相当了解。 包拯在分析这个案件时,首先注意到了作案手法的特殊性。一般的盗贼不会选择只割去牛舌这种方式,这显然另有隐情。 从犯罪手法来看,作案人对牛的生理结构非常了解。这个细节表明,犯人很可能与牛有密切接触,懂得如何在不惊动牛的情况下完成作案。 包拯推断,犯人的目的不是为了获取财物,而是为了让这头牛必死无疑。这种行为背后,极可能隐藏着一场交易纠纷。 在北宋时期,耕牛交易是一项重要的经济活动。由于耕牛价格昂贵,买卖双方经常会发生纠纷。 包拯让失主将牛宰杀并在集市上出售的命令,看似违背常理,实际上是一个高明的破案策略。这个决定背后,是对整个案件的深入分析。 当时的法律虽然禁止私自宰杀耕牛,但在特殊情况下,官府可以批准宰杀。包拯正是利用了这个法律条款,设下了一个巧妙的陷阱。 对于一头没有舌头的牛来说,活着只会慢慢消瘦而死。从经济角度考虑,及时宰杀反而能挽回部分损失。 这个命令实际上是一个引蛇出洞的计策,目的是要暴露真正的犯人。犯人割去牛舌的真实目的,很可能就是为了逼迫失主低价出售耕牛。 宋代的基层司法制度允许地方官员灵活处理案件。包拯正是运用了这种制度优势,用看似违规的方式揭露了真相。 这个案件的处理方式,体现了包拯对民间习俗和人性的深刻理解。他没有简单地按照常规方式破案,而是根据案件的特点制定了特殊的策略。