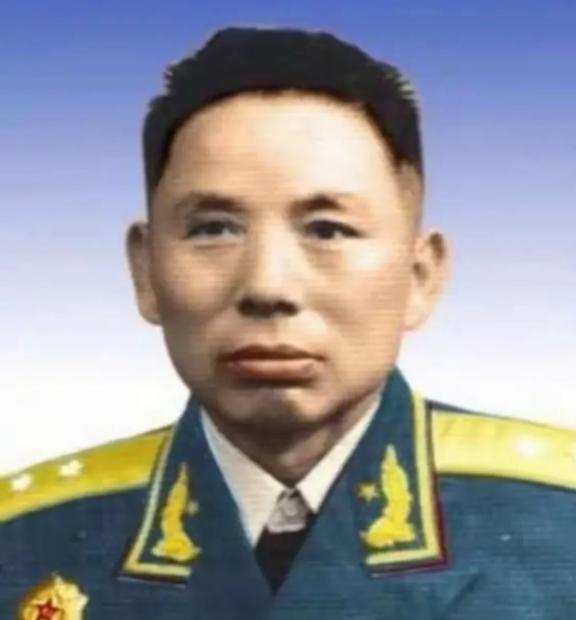

1951 年抗美援朝,7名弹尽粮绝的志愿军战士,被200名英军重重包围,在这千钧一发之际,19岁小战士郑起用足最后一丝力气,吹响了冲锋号,没想到这一吹,却吹出了一个特等功。 1951年1月3日,在距离汉城(今首尔)以北40公里的釜谷里南山阵地,零下30摄氏度的严寒中,19岁的志愿军司号员郑起握紧了手中的军号。 此刻,阵地上仅剩的7名战士已弹尽粮绝,而山下200余名英军精锐正发起第七次冲锋。 1946年,黑龙江海伦县一个贫农家的14岁少年郑起,背着母亲缝制的布鞋踏入东北民主联军营地。 他身形瘦小,连长本想让他当卫生员,可郑起倔强地指着腰间的铜号说:“我要当司号兵!” 司号员看似只是吹号,实则是战场上的“信号塔”,上百种号谱对应着进攻、撤退、集合等指令,一丝差错便可能让整支部队陷入混乱。 为了练就“号声如令”的本领,郑起每天黎明就爬上土坡练习,嘴唇吹破结痂,结痂再被震裂,雪地上常落着点点血迹。 1948年锦州战役中,他冒着炮火爬上屋顶吹响冲锋号,一发迫击炮弹贴着他的左耳贯穿,弹片削去半片耳垂,他却硬是吹完了整段冲锋号。 1950年深秋,19岁的郑起作为志愿军第39军116师347团7连司号员跨过鸭绿江。临行前,指导员张鼎拍着他的肩膀说:“战场上军号就是千军万马!” 1951年1月2日夜,第三次战役进入白热化。美军为掩护主力南逃,令英军第29旅皇家来复枪团固守釜谷里。这座位于交通要冲的南山阵地,成为志愿军穿插部队必须拔除的“钉子”。 凌晨时分,7连83名战士顶着英军密集火力发起突袭,硬是用刺刀和手榴弹撕开了防线。 但胜利的代价惨烈——天亮时,连长厉凤堂肠子外露仍坚持指挥,最终被警卫员强行抬下火线;副连长王凤江冲锋时被机枪打穿胸膛;指导员张鼎在传递命令途中被炮弹击中,临终前将全连指挥权交给了郑起。 至1月3日下午,阵地上仅剩17人。英军调集6辆坦克和重炮,将山头炸成焦土。战士们用敌军尸体堆砌掩体,从雪地里扒拉冻硬的炒面充饥。 郑起穿梭在战壕间,时而吹号联络援军,时而抓起牺牲战友的步枪射击。当太阳西斜时,活着的只剩7人,弹药箱里最后一颗手榴弹也被掷出。 “司号员,准备冲锋!”——按照作战条令,这句话本该由连长喊出。但此刻,郑起望着20米外黑压压的英军,深吸一口气站上战壕。血痂粘连的嘴唇贴上号嘴,他铆足全身力气吹响了《突击令》。 刹那间,尖厉的号声刺破战场喧嚣。奇迹发生了:原本猫腰冲锋的英军突然僵住,前排士兵惊恐地望向山顶,后排竟调头溃逃! 原来,经历过二战诺曼底战役的英军对志愿军号声早有阴影——在云山战斗中,冲锋号一响,美军骑兵第1师便遭遇惨败。这支号称“绿老虎团”的王牌部队,误以为志愿军主力已到,慌乱中竟自相践踏。 郑起见状,不顾嘴角渗血,接连吹响《追击号》与《防空号》,山间回声激荡,宛如千军万马席卷而来。 五分钟后,天际升起三发红色信号弹——志愿军347团主力终于赶到!筋疲力尽的郑起瘫坐在战壕里,发现军号上的红绸已被鲜血浸透。 此战,7连以83人伤亡的代价毙伤英军400余人,为主力全歼“绿老虎团”赢得宝贵时间。庆功会上,团长捧着郑起的军号哽咽道:“这把号,顶得上一个炮兵营!” 1951年国庆节,郑起作为特等功臣登上天安门观礼台。毛主席握着他的手问:“你就是用军号吓退英国佬的小鬼?”郑起紧张得说不出话,只一个劲点头。老人笑着叮嘱:“要告诉子孙,当年我们怎么用‘气’压倒‘钢’!” 如今,这把军号静静陈列在中国人民革命军事博物馆。暗黄的铜管上,褪色的红绸仍可见褐色血渍。玻璃展柜旁的说明牌写着:“它不仅是一件武器,更是精神的象征——当号声响起,恐惧属于敌人。” (信息来源:江南史话 2023年05月31日《7名志愿军战士被200英军包围,19岁小战士吹军号,竟吓退敌军获特等功》)

韭菜炒大葱

勇气加运气