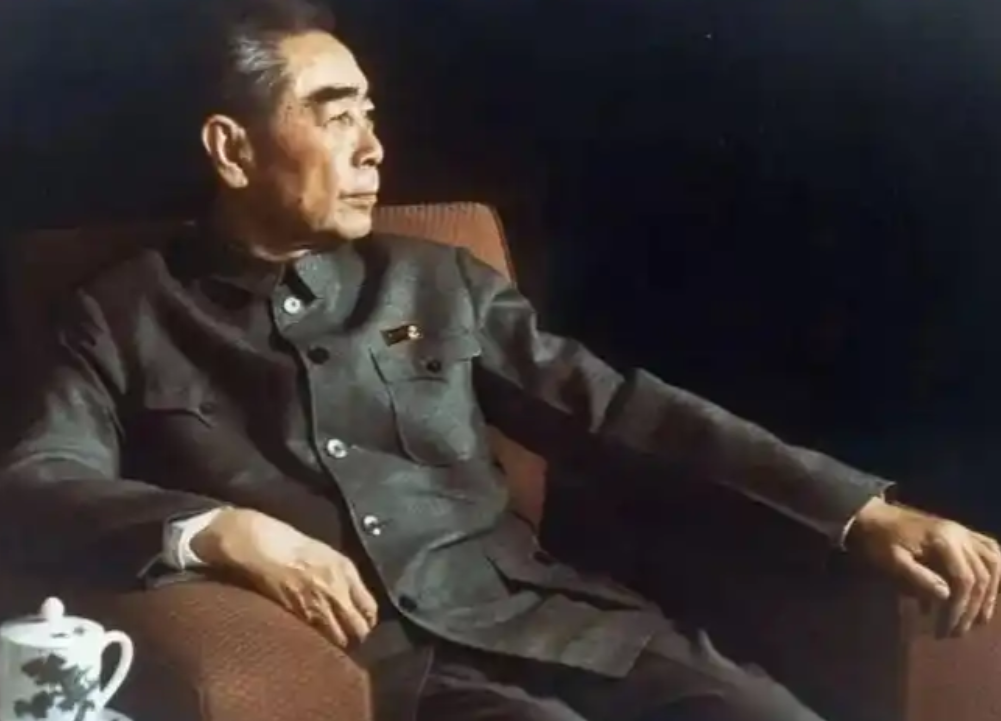

1964年,邓颖超对焦虑工作近20个小时的周总理说:“恩来呀,听说风向不对,你先休息吧,风向总有对的时候嘛!”谁知这关心的话语,却一下子激怒了周总理。 1964年的深秋,北京中南海的灯火依然明亮。夜已经很深了,但周总理办公室的灯光始终没有熄灭。这间并不算宽敞的办公室里,堆满了各种文件和资料,有的摊开在办公桌上,有的整齐地码放在地上。周总理伏案工作已近二十个小时,案头的台历显示时间已过凌晨两点。 办公室的门被轻轻推开,邓颖超端着一杯热茶走了进来。她看着丈夫憔悴的面容,轻声说了几句关于"风向"的话。谁知这句出于关心的话语,却让周总理突然抬起了头,面色严峻地追问起话语的来源。平日里总是温和有礼的周总理,此时的语气竟带着少有的严厉。 这样的场景在中南海并不多见。众所周知,周总理一向以谦和著称,无论是对同志还是对下属,都彬彬有礼,很少动怒。特别是对自己的结发妻子邓颖超,更是体贴入微。但这一次,他的反应却格外强烈,以至于让邓颖超也愣在了原地。 1964年,正是我国"两弹一星"研制的关键时期。在国际形势日趋复杂的背景下,原子弹研制工作走到了最后的决策关口。这个时期的每一个决定,都关系到国家的前途命运,容不得半点差错。 特别是风向这个看似简单的自然因素,实际上却是影响试验成败的关键之一。如果风向不对,不仅会影响试验的效果,更可能带来意想不到的后果。这就是为什么周总理对"风向"二字如此敏感的原因。 在这个节骨眼上,任何的闲言碎语都可能造成不必要的干扰。国家机密的保密工作事关重大,即便是最亲近的人,也要严格遵守相关规定。周总理深知,在这样的重大决策面前,必须以身作则,严守纪律。 周恩来同志是中国革命和建设的伟大领导人之一,他的工作作风和治国理政的理念深刻影响了中国的发展。他之所以能够在历史的洪流中脱颖而出,成为中国共产党及国家的卓越领导者,源于他那一贯的实事求是和求真务实的精神,这种精神贯穿于他的每一项工作中,尤其表现在他对待理论与实践的深刻理解以及对工作细节的精益求精。 周恩来始终坚持解放思想,实事求是的原则,这一观点不仅是他个人的治国理政理念,也是他在工作中践行的思想武器。他深知,理论知识的学习固然重要,但最终的实践才是检验理论正确与否的标准。在他看来,单纯的书本知识无法解决实际问题,只有通过深入的实践和对问题本质的探索,才能找到正确的答案。正是基于这一理念,周恩来要求自己和身边的每一位工作人员,都必须结合实际情况,运用辩证唯物主义的方法来分析问题,解决问题。 他强调,辩证唯物主义不仅仅是一个理论的指导方针,更是实际工作中的思想工具。通过这种方法,能够帮助工作者更好地认识到事物发展的客观规律,同时也能发挥人的主观能动性,找到应对复杂局面和解决困难问题的有效策略。对于一个国家领导者来说,深刻的哲学思维和对实际的关注相结合,是十分难得的素质,而周恩来无疑做到了这一点。在复杂多变的国内外局势中,他既有超凡的胆略和勇气,又能保持冷静和理智,巧妙化解种种危机,并始终带领团队稳步向前。 周恩来一贯倡导“讲真话,鼓真劲,做实事,收实效”,这不仅是他对个人行为的要求,也是他在指导团队和党组织时的基本准则。他深知空洞的理论和空泛的承诺不能为国家带来实质性的进步,只有坚持实事求是,脚踏实地,才能逐步实现国家的富强与人民的幸福。这种脚踏实地的工作态度和务实的行事风格,既体现在对工作任务的高效处理,也体现在他对于每一个细节的严格把控上。在周恩来身边的每一项工作,几乎都能看到他深入调查、反复斟酌的身影,他总是在亲自研究每一项决策的可行性与实际操作性,确保每个决策都能落地生根。 不仅如此,周恩来高度重视调查研究,这也是他求真务实的核心理念之一。他常常亲自深入到基层、到实际工作中,了解和掌握最直接、最真实的情况。这种扎根人民、深入实际的态度,帮助他在做决策时能把握最准确的信息,避免纸上谈兵。他不仅关注大的方向和战略,更重视细节和具体操作,力求每一项决策能够在实际中得到有效执行,并产生实际效果。