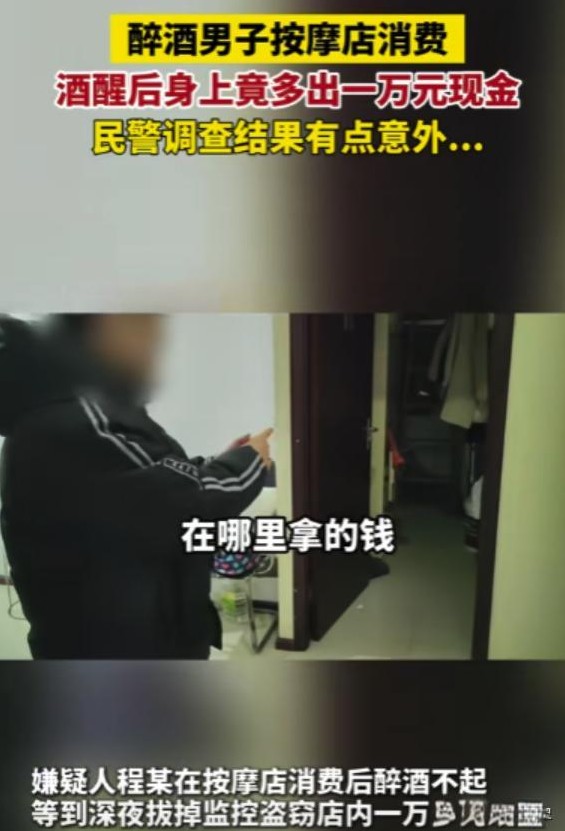

程先生这段“醉后奇遇记”引发了公众的广泛讨论,也揭示了现代社会中关于饮酒与责任的一些深刻问题。事件发生在湖北宜昌,程先生在一场应酬后酒醉不醒,醒来时发现自己身旁赫然多了一万块钱。他立即报警,抱着“拾金不昧”的心态,然而事情并没有朝他期望的方向发展。

事实揭开后,他成了故事的主角。原本以为是一个天上掉馅饼的幸运儿,结果却被发现那笔现金是店内失窃的营业款,而他的一系列醉酒行为也通过监控记录得一清二楚。拔掉监控电源似乎是为了掩盖什么,这一细节无疑加剧了他的嫌疑。在这种情况下,程先生的“自觉”报案虽显得有责任感,但也许只是因酒后模糊的意识而产生的“误操作”。

程先生的经历不仅让他自食其果,也为社会提供了一个反思的契机。我们需要反思的是,酒后行为是否能成为减轻责任的理由,或者说,是否能成为某些不当行为的托词。酒,作为社交场合的常客,常常因其麻痹性被利用,在放大人性的同时,也容易把平日克制的冲动和欲望呈现出来。法律在面对醉酒行为时,无疑需要在维持公共秩序与保障个人权益之间找到一个恰当的平衡点。这不仅是对程先生个人的考验,也是对社会法治意识的考验。

若站在程先生的角度,发现自己一时酒后失控导致的窘境,恐怕也是哭笑不得。戒酒或许是长远的解决途径,而最核心的,还是人们在酒精面前能够坚守底线与自控力。你会怎样做出决策?面对理智与情感之间的取舍,或许每一次醒来,我们都需要仔细思考。愿类似故事不再上演,愿每一次醉酒都仅是对生活的一次短暂调剂,而非人生的沉重教训。